いくひゃくせいそう

あらすじ

今も昔も、乙女は恋に興味津々!!のっぽな杉内さんとおちびな滝さんの凸凹お嬢さまコンビが巻き起こす、ほのぼの浪漫コメディ!雑誌掲載時より大幅改稿、さらに描き下ろし番外編2話・あとがきも収録!女学校に通う良家のお嬢さま、杉内さんは、あることをきっかけに同級生の滝さんと親友になりました。ところが杉内さんの縁談が“背丈”を理由に破談になったと聞いた滝さんは、まだ見ぬ杉内さんの許婚者を見に行こう!と言い出して!?人の恋路に口出ししたり、自分の恋には足踏みしたり…と周囲を巻き込み大騒ぎ、かわいい凸凹コンビがおくる今よりもちょっと昔のものがたり。待望の第1巻!

にっぽんさんごく

あらすじ

この国を、再統一する―― 文明崩壊後の近未来、再び戦国時代と化した日本を再統一すべく一人の青年が立ち上がった。名は三角青輝。後に奇才軍師と称される彼の伝説が、いま始まる!!

せんそうはおんなのかおをしていない

あらすじ

「一言で言えば、ここに書かれているのはあの戦争ではない」……500人以上の従軍女性を取材し、その内容から出版を拒否され続けた、ノーベル文学賞受賞作家の主著。『狼と香辛料』小梅けいとによるコミカライズ。

たなばたのくに

あらすじ

ちょっとした超能力が使えるのが取り柄の南丸こと、ナン丸はある日、知り合いでもない民俗学の教授・丸神から呼び出しを受けた。だが丸神は調査のため「丸神の里」へ行ったきりで戻っておらず、残された研究生からは「教授とナン丸は、同じルーツを持つらしい」と告げられ、心当たりを尋ねられた。だが何も知らない――。いっぽう「丸神の里」東北の丸川町では、殺害方法のわからない猟奇事件が起きた。失踪した丸神教授の研究内容と足取りを追って、丸神ゼミとナン丸は「丸神の里へ」おもむくが…。

たかおかしんのうこうかいき

あらすじ

幼い頃に、父帝の寵姫であった藤原薬子より、寝物語で天竺の話を聞かされていた皇子・高丘親王は、長年、彼の地への憧憬を抱き続けていた。それから数十年、成長した彼は夢を実現するために、エクゾティシズムに満ちた怪奇と幻想の旅に出立したのだった。幻想文学史上に屹立する巨峰を、果敢なる漫画家が端正で妖しく描き尽くす。渾身のコミカライズ。●近藤ようこ ビームコミックス好評既刊●『蟇の血』(原作:田中貢太郎)『死者の書』上・下巻(原作:折口信夫)『五色の舟』(原作:津原泰水)『帰る場所』『水の蛇』『月影の御母』『美しの首』『猫の草子』『説経 小栗判官』『宝の嫁』『女神たちと』(共著:河井克夫他)●コミックビーム 公式ツイッター●@COMIC_BEAM

ほうさくでござるめじろどの

あらすじ

ちさかあや(郷土を愛する実力派)×原恵一郎(漫画家兼農家) 長野県在住コンビが贈る、信州・幕末農業ドラマ!! 人の向上心が農業の発展を促す! 農政を司る郡奉行・目白逸之輔の周囲にはいつも農事にまつわる無理難題と悲喜こもごもが……

ひゃくにんのはんぞう

あらすじ

鮮血が、脳髄が、五臓六腑がほとばしる!! “荒唐無稽”なんて言葉じゃ生ぬるい時代劇アクション最終形!! 百人の“服部半蔵”が支配する世界で片目に釘を刺した剣士・極楽浄土無縁之助が斬って斬ってクソ斬りまくる!! ※巻末にeBookJapan限定イラストを収録!

おうぎしまさいじき

あらすじ

たまを 十四歳。廓に生まれた少女が残した季節の記憶。慶応二(1866)年、日本の花鳥風月と異国の文化が交錯する長崎・出島―― 早逝する宿命を背負い、美しくも残酷な季節を生きたある少女の物語。第24回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」受賞!! 高浜寛最新作 『ニュクスの角灯』『蝶のみちゆき』に連なる「長崎三部作」最終節 (あらすじ) 長崎・丸山遊郭の「たまを」は姉女郎・咲ノ介の禿(かむろ)として出島のオランダ商人邸に入る。炊事、洗濯、お使い……日々の労働に四季折々の風物を見つけ、医師のトーンやコックの岩次、フランス人貿易商の息子・ヴィクトール、混血児の小浦百年など個性豊かな人々との出会いに「廓の外」を垣間みる。「お前は大人にならんでええ…」かつての姉女郎・几帳の言葉の意味を測りかねたまま、たまをはいつか来る「その時」を静かに待つ――

かいなするがじょうごぜんじあい

あらすじ

寛永六年(1629)九月二十四日、駿府城内では天下の法度にそむき駿河大納言・徳川忠長の面前で真剣御前試合が行われた。試合は十一番。その内、八試合は一方が対手を殺し、残りの三試合は両者が共に倒れるという空前絶後の残忍凄惨な真剣勝負となった。そこまで人間を狂わすものは一体なんなのか?煩悩・本能・エロス・残酷・耽美・退廃・無惨……真剣による御前試合という極限の状況が、人間本来の姿を暴き出す!!

かんぎばんか

あらすじ

「奪い、奪われることのない“くに”を作る」。それは盗賊の少年が思い描くには、あまりに壮大で矛盾した夢だった。時は戦国初期。繰り返される戦に、民は傷つき、飢え、苦しんでいた。両親を失った孤児・九兵衛は、奴隷として売られるところを、野盗団の棟梁・多聞丸に救われる。乱世で成り上がり、大名を目指すという野望を語る多聞丸に、九兵衛は魂の鼓動を感じた―――。歴史小説の傑作『じんかん』から生まれた、新たな戦国英雄譚!

うちのちいさなじょちゅうさん

あらすじ

『女中』。かつては日本女性の一大職業であり、日常の中にその姿はありました。これは、そんな女中さん達が活躍した昭和初期を舞台に14歳の女の子・野中ハナが、翻訳家の蓮見令子の女中として働く日々を描いた物語。

かんとうへいや

あらすじ

まっ青な海、どこまでも続く地平線、陽光にうねる豊かな稲穂…。昭和20年8月15日、敗戦の日、関東平野の片隅、千葉県匝瑳郡の田園地帯で少年・金太の青春がはじまった。上村一夫が、自らの半生をモデルに描く感動の自伝的戦後史。

上村一夫の自伝的戦後史

名無し

よしわらぷらとにっく

あらすじ

二次元=浮世絵を愛するヲタク侍・貞近。生身の女性を克服させようと父親が考えたのは、浮世絵に描かれた吉原の売れっ妓(こ)花魁・紫太夫に手ほどきをさせるという突拍子もない策だった。おびえる貞近だったが、ひょんなことから振舞った手料理に紫太夫はすっかり胃袋を掴まれてしまい……。

まじょにささげるとりっく

あらすじ

天才マジシャン・針井マキトは、2021年に東京で開催された今回で引退というマジックショーの最終演目中に不慮の事故に見舞われ焼死。享年17歳。そうなったはずだった。しかし生きていた。約400年前の中世ヨーロッパ「魔女狩り」全盛期に転生して!“神の奇跡”と称したインチキ“マジック”で人心を欺き、謂れなき罪を着せ“魔女”達を迫害する教会に立ち向かえ!本物の“マジック”で!!

みつなりずむ

あらすじ

明智光秀の三日天下も終わり、次に覇権を握るのは柴田勝家か羽柴秀吉か、という時勢。後に関ヶ原の戦いにて西軍を組織し、敗れ去ることになる若き日の石田三成は、主君・秀吉の足袋の破れを気にしたり、火鉢の火力の弱さに文句を言いながら日々を過ごす。そして大谷吉継とともに、基本的には戦の裏方に回る三成は、イケイケの福島正則や加藤清正と揉めたりもする。石田三成が小うるさく主張すること、それが「ミツナリズム」!

げきがはせがわしんしりーず

あらすじ

小林まことの手で蘇る、義理と人情の物語。現代(いま)だからこそ伝えたい“美しさ”がここにある――。『柔道部物語』『1・2の三四郎』他、名作のキャストが総出演!!十年前、櫛、簪、巾着ぐるみ、意見を貰った姐さんにせめて見て貰う駒形のしがねぇ姿の土俵入りでござんす駒形茂兵衛、一世一代の土俵入り――。“横綱になる”夢を抱いて路傍を彷徨う駒形茂兵衛が、一人の酌婦に受けた、たった一つの恩義。たとえどんな先が待とうとも、受けた恩は返すが男。義理と人情に生きる男の物語。【巻末特典】漫画の原点となった長谷川伸の戯曲を収録。

劇画・長谷川 伸シリーズ

名無し

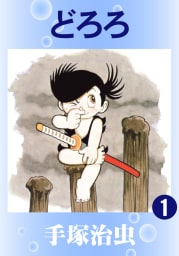

どろろ

あらすじ

魔神にからだの四十八か所をうばわれた少年百鬼丸!安住の地を求める百鬼丸には、常に妖怪がつきまとうのだった!彼の刀をねらう奇妙な相棒、どろろをくわえて妖怪退治の旅が始まる!異色の時代劇、第一弾!

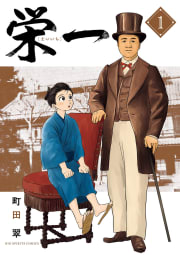

えいいち

あらすじ

2021年大河ドラマ! 渋沢栄一伝の決定版 江戸、明治、大正、昭和。激動の時代を生き、後に「日本資本主義の父」と呼ばれた男・渋沢栄一。およそ180年前。深谷の藍農家に生まれた少年がその目に見ていたものは一体なんだったのか? 今我々の住む世界の景色を創り出した男の生涯に迫る激動の大河ドラマ、ここに開幕!!

みなごろしのあーさー

あらすじ

古代イギリスに現れた救国の英雄“アーサー王と円卓の騎士”――。騎士モルドレッドは、サクソン人の侵略によって窮地にある祖国ブリテン島を守るため、恐るべき力を持った「アーサー王」に希望を見出すが、ブリテン島全土に轟くその勇名には隠された裏の姿があった…! 綺麗事では生き残れない”騎士道残酷物語”の幕が開く!!

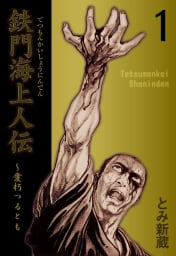

てつもんかいしょうにんでん

あらすじ

鶴岡城下の最上川木流し人足をしていた砂田の鉄。極悪非道の暴れ者として悪名が高かったが、茶店で働く娘・志乃と恋に落ち、夫婦の誓いを交わしてから、人が変わった様に仕事に打ち込むようになった。しかし酒井藩の伐採方組頭の凌辱から志乃を助けようとして、その結果藩士二十余名を殺害してしまう。武家殺しとして追われる身になった鉄は、山野を彷徨い湯殿山派注蓮寺に逃げ込んだ。鉄を匿った名僧寛能和尚は、鉄を仏門に入れ、「鉄門海」と言う名を与える。仏教修業に一生を捧げる決心をした鉄は、追ってきた志乃を思い切るため自らの一物を切断した。江戸では眼病に悩む人々のために、自らの片目を抉り取って平癒祈願を…。

いせかいきげんぜんにひゃくにねん

あらすじ

世界史上、最も重要な年はいつか。それは紀元前202年である。東では天将・項羽が、西では神将・ハンニバルが滅殺された年。しかし、あなたはそれとは違う歴史の目撃者となる。交わるはずのなかった最強と最強が、激突する! 新生世界史異聞録堂々開演!!

りりすのやさしいぱれーど

あらすじ

19世紀ヴィクトリア女王治世下の大英帝国。舞台は帝都ロンドンの片隅に店を構える、墓場のような“ブレイロック骨董店”。店内には陰気な若店主“ブレイロック”と、何も知らない無邪気な少女“リラ”がいる。花を届けに毎日店を訪れる花売り娘の“ナンシー”は、ある日、店の奥に秘匿された【人類最初の魔女】“リリス”の謎に触れてしまう…! 構想2年、満を持して世に問うゴシックファンタジー超大作!!

けっとうさいばん

あらすじ

「東京カラス」「リュウマのガゴウ」の宮下裕樹が放つ中世ファンタジー巨編!17世紀初頭、神聖ローマ帝国。この地では、原告と被告の決闘で有罪無罪が決まる「決闘裁判」が広く行われていた。神は正しい方の人間を勝利に導く、という教えのもとに‥‥。少年ニコが姉と暮らす南西の町ブライザッハでも決闘裁判が日々行われていた。決闘裁判を嫌う姉をよそに、ニコは特に何も考えていなかった。姉が死んだその日までは‥‥。

せんごくじえいたいもりひでき

あらすじ

富士の裾野で大演習を展開していた自衛隊に、突如「時震」が襲った。現有兵器を装備した自衛隊員が、大量の補給物資や哨戒艇、装甲車、ヘリコプターなどの最新兵器とともに、突如四百年前の戦国時代にタイムスリップしたのだった。伊庭義明(三等陸尉)を中心とする自衛隊一団は、否応なく戦国時代の渦に巻き込まれて行く。しかし、時代に介入し、大きな時代の変化をもたらせば、現代に戻れると自衛隊員は信じ、伊庭義明達は本能寺で果てる筈である織田信長を救出した。こうして時代に介入した彼らは、果たして現代に戻れるのだろうか。誰も予想出来ない大胆な展開に、圧倒される事間違い無し!

170センチの高身長がコンプレックスの敦子さんと、小柄だけど態度はでかい千賀子さんはひょんなことから親友になります。ノッポの敦子さんには子供の頃からの許嫁がいましたが、身長が高すぎるという理由で婚約破棄されてしまいます。面白半分の千賀子さんの提案で元許嫁の顔を見に行くと、敦子さんよりも随分と背は小さいけど優しそうな相手で、お祖母様が勝手に婚約破棄したけど、実は敦子さんのことを想い続けていたことが判明するのです…! 恋愛模様もストーリーの大事な要素ですが、基本はコメディです。元許嫁の美人姉は男装してカフェで給仕をしていたり、ベースボールをしたり、舞台が明治時代という設定が活かされまくりです。そこで性格も身長も正反対の女学生2人がワチャワチャするのがめっちゃ楽しい!特にいつも大人しい敦子さんが家ではお母さんに甘えてたり、意外とムッツリなところがあるのが私の好きなところです。