2023年は日本初の日刊連載マンガ「正チャンの冒険」の連載開始からちょうど100年。その間、マンガはさまざまな発展を繰り返し、現在では全世界で楽しまれている日本が誇る文化のひとつとなりました。そんなマンガの100年間のあゆみを、多彩な執筆陣によるリレー連載の形式でふりかえります。

今回は、ご自身も13歳の若さでデビューされたマンガ家であり、『プロが語る胸アツ「神」漫画 1970-2020』(集英社インターナショナル)の著者でもある、きたがわ翔先生に「少女マンガ」に焦点を当てた記事を寄稿していただきました!!(全3回のうち第1回目です)

七十年代以前、未だ社会的に認められていなかった「まんが」において、少女のみを相手にする少女漫画が漫画好きのあいだでもっぱらケイベツの対象であったことを現代の少女読者は想像できるであろうか?

生き別れた母を探す娘、日々継母にいじめられめそめそ涙する星まみれの大きな瞳をした無国籍の少女、突如ストーリーに関係なく登場するスタイル画のようなコマ…

それもそのはず、当時の少女漫画はおよそ身近な少女の感性からは程遠い、いわゆる成人男性が少女の好みそうなモチーフを勝手に想像して描いたものが多かったからである。

「少女は美しくかなしい物語がすき」

デビュー当時、不本意ながらも少女漫画を描き続けていた赤塚不二夫先生のまんが入門に書かれていたひとことである。

ハッキリ言って「おじさん」に少女の繊細な心などわかるはずもなく、大半の男性漫画家はしんどかったのではないか。

少女ではないおじさんが気の乗らないまま描くのだから内容は当然お涙頂戴のテンプレもどき。整合性など二の次である。

「貧乏な家の娘が豪華なドレス着てたりして、いくら少女が読むものだからって馬鹿にしすぎているわよ!」

当時聡明な少女読者であられた里中満智子先生(以下敬称略)がお怒りになるのもごもっともである。

しかし彼らを責めてはいけない。そういう時代だったのだから。

そして少女読者もほとんどが心のどこかに微妙なもやもやを抱きつつもそのような絵柄、ストーリーのみが私たちのための娯楽なのだ、となかば無理やり納得させられていたふしがあったように思う。

一九六四年第一回講談社漫画賞において十六歳で入選をはたした里中満智子のデビューはとんでもなく衝撃的であったらしい。

「十代の少女でも漫画家になれるんだ!」

後の少女漫画界を背負って立つ若い彼女らの創作意欲に火がついたのはまさしくこの瞬間である。

そして七十年代はじめ、萩尾望都というひとりの稀有な才能が少女漫画界から颯爽と出現した。

萩尾望都以前にも矢代まさこ、樹村みのりなど少女漫画に於いて文学性の高いテーマを描かれていた女流作家がいたことはいたのだが、それらはどこか青年漫画の匂いが強かった。

少女好みの美しさや華やかさを持ちつつも、少年漫画を蹴散らすほどのハイレベルな少女漫画を描いたのはおそらく萩尾が最初であろう。

以降少女漫画界には大島弓子、竹宮惠子、美内すずえ等キラ星のような才能を次々と輩出してゆくこととなる。

そして社会的センセーションを巻き起こした最初の少女漫画といえば池田理代子の「ベルサイユのばら」ではないだろうか。

学生時代にシュテファン・ツヴァイクのマリー・アントワネットを読み感銘を受けた彼女は、「桜京」の連載終了後ベルばらの構想を週刊マーガレットの編集者に説明するも「おんな子供に難しい歴史ものなんて!」と大反対されたそうである。

同じことは山岸凉子の「アラベスク」にも起こる。アスリートとしてのバレエものを描きたいと何度も説明する彼女に対し、「少女漫画にバレエものなんてもう時代遅れだよ!」と編集者が一蹴したのだとか。

山岸はその後も聖徳太子を主人公とした飛鳥時代が舞台の連載「日出処の天子」を構想し編集者をさらに困惑させることとなる。

思い出すのは手塚治虫が「新宝島」においてクローズアップ等の映画的手法を取り入れた独自のストーリー漫画を発表した際、一流の先輩漫画家諸氏から

「このようなものは君だけにしてくれ!」と非難轟々だったというエピソードである。

結果いずれの作品もその後の漫画界を変える大ヒット作となった。このように時代を変える異端物には変化を好まないものたちからの妬みやっかみ?が常につきまとう。

しかしながら編集者の恫喝に屈することなく先生方が強い志を持ち描きたいものを押し通してくださり心から良かったと安堵する。

実際ベルばらやアラベスクが誕生していない七十年代なんて寂しいことこの上ないではないか。

そして彼女たちの登場によりそれまでタブーであった大人の恋愛が少女漫画に持ち込まれることとなる。

そこで問題になってくるのが「少女たちが恋をする王子様」のバリエーションである。

それまで少女漫画に登場したヒロインの相手役の多くは手塚、横山をお手本とした正しい心を持つ黒髪のがっしりした典型的な日本男児であった。

そんな中満を持して登場したのが七十三年、大島弓子が発表した「ミモザ館でつかまえて」のヒーロー草下亜麗「くさかあれい」である。

透き通る白い髪にフリルのついたブラウスを着込み、フェミニンで一見病弱そうに見えるがどこか不良の匂いのする少年…

およそ男性作家には描くことができない、というか想像すらできないファンタジーな王子様の登場に多くの少女読者の心は鷲掴みにされた。

「そうそう!私が恋したい王子様は実はこういうタイプなの!」

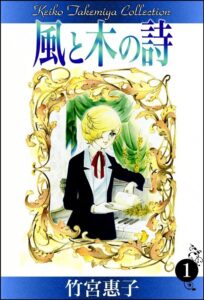

同時期に竹宮恵子が「風と木の詩」によって少年愛の世界を確立する。

ここに登場する「ジルベール」も退廃的な美少年という点で草下亜麗のタイプに近い。

現在BL「ボーイズラブ」が少女漫画において一つのジャンルとして定着していることを考えると、当時から密かにこのジャンルを好む「同志」はかなりいたはずだ。

五十年前にパンドラの蓋を開けたのは二十代前半の竹宮であった。

いっぽう七十年代なかば、集英社りぼんにて「おとめちっく漫画」というジャンルも流行する。

陸奥A子を筆頭とするアイビールックに身を包んだ細長い身体のほんわかした男の子もまた男性作家には描けないタイプのものであった。

このようにそれまで暗黙の規律が敷かれていた少女漫画界が、若い女性らの描き手を得たことによって目まぐるしく、かつ欲望に忠実にレベルアップしていったのがこの時代である。

「おんな子供に難しい歴史ものなんて」

いやいや、実際のところ男子よりも女子の方がはるかに早熟なのは一目瞭然。

でなければ中年をとうに過ぎた私が今読んでも難しい「トーマの心臓」や「はみだしっ子」が少女読者にあれほど熱狂的に支持されるはずなどないではないか。

次回(第2回)は2023年6月15日に掲載予定です!お楽しみに!

マンガ誕生100周年記念プロジェクトのウェブサイトはこちら!