2020年6月から続けてきた「海外マンガクラシックス―教養として読んでおきたい世界のマンガ」が、今回をもって最終回を迎えることとなった。

これまで取り上げてきた海外マンガは25作品。取り上げてきた作品の詳細については、こちらの一覧をご覧いただきたいが、この連載を始める際に考えていた、新旧さまざまな古典を通じて、多様な海外マンガの魅力の一端を紹介するということは、ある程度できたのではないかと思う。以前の連載「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界マンガ」で紹介した8作品と併せて、これから海外マンガを読んでみようかという人の参考になれば幸いである。

もちろんここで取り上げた作品以外にも、すばらしい海外マンガはまだまだたくさん存在している。それらについては、また別の機会に紹介できたらと思う。

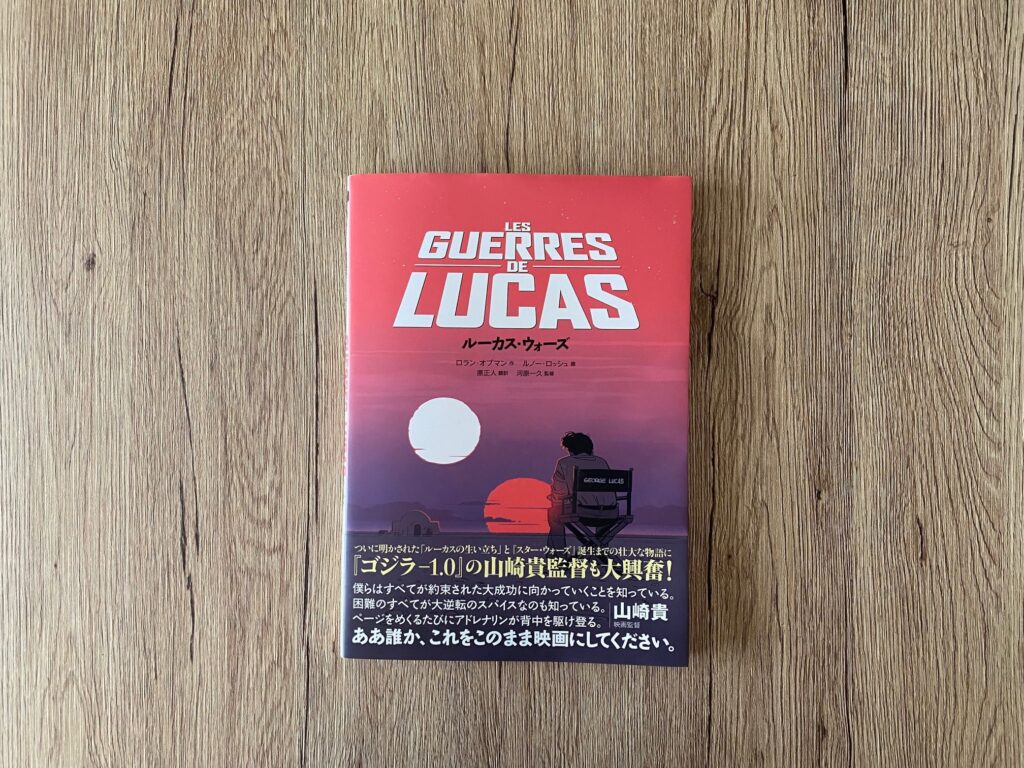

さて、最終回となる今回は、筆者の最新の翻訳のひとつをご紹介したい。ロラン・オプマン作、ルノー・ロッシュ画『ルーカス・ウォーズ』(原正人訳、河原一久監修、キネマ旬報社、2024年5月)。昨2023年10月にフランスで発売されて話題をさらい、今年2024年5月には日本語にも翻訳された。現地では既に複数の賞を受賞するなど、それこそ新しい古典と言っていい作品である。

***

タイトルにある「ルーカス」とは、映画監督ジョージ・ルーカスのこと。ジョージ・ルーカスの「ウォーズ」と言えば、もちろん『スター・ウォーズ』だろう。本書『ルーカス・ウォーズ』は、かのジョージ・ルーカスが、今や世界で最も有名な映画シリーズのひとつ言っても過言ではない『スター・ウォーズ』を制作する際に体験した、彼自身の苦難に満ちた「ウォーズ(戦争)」を描いた作品である。

『スター・ウォーズ』は1977年5月にアメリカで初めて公開されてからというもの、世界中で成功を博し、映画そのものだけでなく、関連グッズも人気を集め、今なお新作やスピンオフが発表され続けている、ある意味、映画産業を代表するような作品である。同作の大成功を知っている現代の私たちからすれば、そんな作品の背景に困難があっただなんて、にわかには信じがたいことだが、事実、『スター・ウォーズ』は、映画会社の20世紀フォックスからなかなか予算が下りず、制作のあらゆる局面でトラブルが立て続けに発生し、日の目を見ない可能性すらあった。どうにかこうにか作品が完成してからだって、当初の上映館はわずか32館。多くの人に見られることもないまま、ひっそりと映画史の片隅に埋もれていたかもしれなかったのである。

本書では、『スター・ウォーズ』上映に至るまでのジョージ・ルーカスの苦闘が、そこに至るまでの道のり(幼少期から映画業界に入って頭角を現すまで)と併せて語られていく。

南カリフォルニア大学で映画を学び、学生時代から天才として一目置かれていたルーカスは、当然のように映画業界に進むことになる。やがてひと足先に映画監督として成功を収めていたフランシス・フォード・コッポラと出会うと、ふたりは共同で映画製作会社ゾエトロープ社を設立する。そこで制作した『THX 1138』(学生時代に制作した『電子的迷宮/THX 1138 4EB』のリメイク)が、映画監督ジョージ・ルーカスの商業デビュー作となった。

ところが、出資元であるワーナー・ブラザーズの評価はかんばしくなく、興行的にも失敗に終わり、ゾエトロープ社は破産寸前に追い込まれてしまう。ルーカスとコッポラは別々の道に進み、その後、ルーカスはユニバーサル・スタジオで『アメリカン・グラフィティ』を撮影することになる。一方のコッポラは、『ゴッドファーザー』を撮影し、大成功を収めることになるのだが、それはまた別の話である。

『アメリカン・グラフィティ』も出資元のユニバーサルの評価をなかなかえられず、一般公開にこぎつけることさえできずに(後に無事公開され、大ヒットとなる)、悶々とした日々を送っていたルーカスは、次こそは自分が幸せになれそうな企画に取り組もうと決意する。子供たちに夢を見させてくれるような、楽観的でワクワクする映画。かつて子供時代に夢中になってテレビにかじりつくように見ていた『フラッシュ・ゴードン』のような作品。それが、『スター・ウォーズ』の始まりだった。

企画に興味を持ってくれたのは20世紀フォックスだけだった。脚本の執筆が苦手なルーカスは、ストレスに押しつぶされそうになりながら原稿用紙と格闘し、どうにかこうにか脚本を完成させる。ルーカスは執筆に行き詰まると髪の毛の端を自らはさみで切る癖があったそうで、『スター・ウォーズ』の脚本執筆中には、大量の髪の毛がゴミ箱を埋めていた。巨匠の大ヒット作の裏側に、こんな人間くさい奇癖が隠されていたというのが楽しい。

脚本の初稿が完成したからといって、その後はトントン拍子に進んだわけではまったくない。ルーカスは改訂版、第3稿と、脚本の修正を執念深く続け、その度に設定をガラリと変えて、20世紀フォックス側を唖然とさせる。それらの脚本は、言ってみれば中間生成物で、映像化されていないわけだが、その一部がマンガの形で表現されているのは、本書ならではの魅力だろう(ちなみに筆者は未読だが、『スター・ウォーズ』脚本初稿に基づくコミックス『The Star Wars』(Dark Horse Books、2014年)というものがある模様)。

脚本がなかなか固まらない以上、20世紀フォックスがルーカスと正式契約をなかなか結ぼうとしなかったのは、当然なのかもしれない。ルーカスは企画に説得力を持たせるために、『アメリカン・グラフィティ』の収益を投じて、イラストレーターやデザイナー、ストーリーボード作家を雇って制作を進め、さらにはインダストリアル・ライト&マジックという特殊効果の制作会社まで立ち上げてしまう。

やがて『スター・ウォーズ』の制作予算がとてつもない額になりそうだということが判明する。20世紀フォックスはますます後ろ向きになり、そうなるとルーカスはますます前のめりにならざるをえなくなる……。最終的に予算が下りたのは、いよいよ撮影を開始しようという直前のことだった。

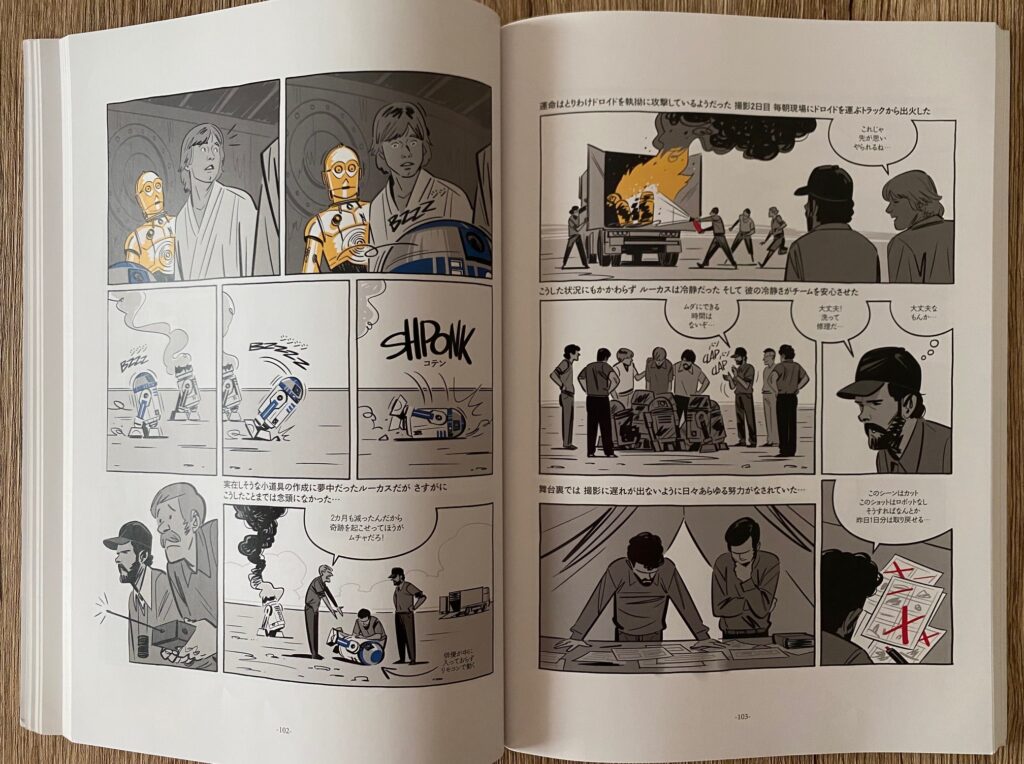

ようやく予算の心配が終わったと喜んだのもつかの間、ロケ先のチュニジアの砂漠で50年に一度の大雨が降り、ドロイドが原因不明の故障を起こし、隣国のアルジェリア軍から武器密輸を疑われるなど、ルーカスとそのスタッフたちは立て続けに災難に見舞われる。だがそれは、波瀾に富んだ撮影の始まりでしかなかった……。その後も執拗にルーカスを襲う不運の数々については、ぜひ作品でご確認いただきたい。

***

ことほどさように、本書『ルーカス・ウォーズ』は、映画『スター・ウォーズ』の伝記とでも言うべき作品である。この連載でも何度か紹介してきたように、世界のグラフィックノベルには伝記や自伝が多く(アート・スピーゲルマン『マウス』、ジョン・ルイス、アンドリュー・アイディン作、ネイト・パウエル画『マーチ』、ティー・ブイ『私たちにできたこと』……)、フランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”にもグラフィックノベルを仏訳した「ロマングラフィック(roman graphique)」という一角があって、その中で伝記や自伝はもはや一大ジャンルを形成している(エティエンヌ・ダヴォドー『ワイン知らず、マンガ知らず』、李昆武、フィリップ・オティエ『チャイニーズ・ライフ』……)。本書はそういった文脈から生まれた作品だろう。

とはいえ、監督や関係者の多くがまだ存命で、シリーズ作品が今なお作り続けられているこのような大ヒット作が伝記バンド・デシネの対象となるというのは、これまでありそうでなかったことなのではないかと思う。映像等でこういった作品が作られる場合、当然ながら、権利者に許諾を取るというということが行われるが、映画の場合、その権利が極めて複雑であり、作りたいと思っても、なかなかできないというのが実際のところだろう。本書がそうした許諾をとった権利者公認の著作でないことは冒頭に断られている通りで、作者たちはあらゆるしがらみから自由になって、歴史を語るというスタンスで、この作品に取り組んでいる。その辺のことは『キネマ旬報』2024年7月号に掲載された作者インタビュー(P126-129)で語られているので、興味がある方はぜひご一読いただきたい。

そのインタビューの中で、原作者のロラン・オプマンは、本書のもとになったジョージ・ルーカスの冒険を、「ダヴィデとゴリアテの昔から繰り返されている、チビがデカブツに立ち向かい、誰もが負けると思っていた戦いに勝つ痛快な物語」と評している。本書の魅力もまさにその点に尽きるだろう。夢を抱いた内気な若者が、さまざまな困難にさらされながら、決して諦めることなく邁進し、最終的に夢を叶えるという展開は、あまりにベタだが、実にすがすがしい。物語の後半で、ルーカスが旧弊な年長者たちに立ち向かい、作品の評価や思ってもみなかったアイディアで成果を出し、彼らをギャフンと言わせる場面は、まさに痛快である。

作者たちは現在、『ルーカス・ウォーズ』第2巻を準備中とのこと。続きも日本語で読めることを祈りたい。

筆者が海外コミックスのブックカフェ書肆喫茶moriの森﨑さんと行っている週一更新のポッドキャスト「海外マンガの本棚」でも、2024年5月24日更新回で『ルーカス・ウォーズ』を取り上げている。よかったらぜひお聴きいただきたい。