昨年1年間、マンバ通信の「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界マンガ」という連載を通じて、2010年代に出版された海外マンガを紹介してきた。筆者がグズグズしていたせいで結局8作品しか紹介できなかったが、それでもヨーロッパ、アメリカ、アジアと、世界に多様なマンガが存在していることの一端はお伝えできたんじゃないかと思う。2010年代に出版されたすばらしい海外マンガはまだまだいくらでもあるので、このまま紹介を続けてもいいのだが、せっかく新しい10年が始まったんだから(コロナショックでのっけからとんでもないことになっているが…)、ここは心機一転、また違ったアプローチで海外マンガを紹介してみたい。

筆者は2008年からフランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”の翻訳に携わっていて、ここ10年くらい、なんとなくではあるが、邦訳海外マンガ全体の動向を追っている。改めてこの10年を振り返ってみると、おそらく1000点をゆうに超える海外マンガが日本語に翻訳されているんじゃないかと思う。もちろんそれ以前にも少なからぬ数の海外マンガが邦訳されていたわけで、今や日本語で読める海外マンガはかなりの数にのぼるだろう。それらの作品はその都度その都度さまざまな形で紹介されてきたが(筆者自身、『はじめての人のためのバンド・デシネ徹底ガイド』[玄光社、2013年]という本の監修をしていたりする)、ここらで改めて数ある海外マンガの中からこれはという古典を取り上げるネット上で気軽に読める案内があってもいいんじゃないかという気がする。

古典というからには、19世紀前半に活躍したスイスの作家ロドルフ・テプフェールの作品(幸い邦訳がある)を始め、古い作品も紹介していくつもりだが、

ということで、「海外マンガクラシックス―教養として読んでおきたい世界のマンガ」と題して、これから洋の東西を問わず、新旧さまざまな邦訳海外マンガの古典をあれこれ紹介していくことにしたい。「教養」というと大げさに聞こえるかもしれないが、海外マンガの中にだってそれだけの価値がある作品は存在しているのである。紙であれ電子であれ、できる限り手に入れやすい作品をとは思うが、時には既に絶版になっていて入手困難な作品を紹介することもあるかもしれない。そこはご容赦いただきたい。

***

そんな連載を始めるのにうってつけの作品がつい先ごろ出版された。アート・スピーゲルマン『完全版 マウス―アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』(小野耕世訳、パンローリング、2020年5月)である。

過去に晶文社から邦訳出版されていた(同じ小野耕世さんの訳で、『マウス』が1991年、『マウスⅡ』が1994年刊)それこそ古典と名高い作品なので、読んだことがあるという人も多いのではないか。かくいう筆者も海外マンガに興味を持ち始めた2005年頃にまっさきに読んだ記憶がある。邦訳海外マンガには絶版が付き物で、あ、こんな本出てたんだと気づいたときにはもう手に入らないというのはよくある話だが、この作品はそんな海外マンガの中では相当売れたほうなんじゃないかと思う。今筆者の手元にある『マウス』は2000年刊の11刷、『マウスⅡ』は1997年刊の7刷となっている。とはいえ結局はその後絶版になってしまったわけで、長らく新刊書店では買えない状態が続いていた。それがこの度、版元を変え、装いも新たに全1巻の合本版として改めて出版されることになったというわけだ。

『マウス』はもともとアメリカで発表され、1986年に最初の単行本が、ついで1991年に続刊が出て全2巻で完結した。単行本以前のプロトタイプの短編や雑誌連載、『マウス』完結後に資料なども収めて出版されたCD-ROM版や『メタマウス』という出版物など、知っておくと面白い背景情報がいろいろあるのだが、それらについてはネット上で読める訳者小野耕世さんの解説に詳しいので、ぜひそちらをお読みいただきたい(小野さんの著書『アメリカン・コミックス大全』[晶文社、2005年]にも「完成した「マウス」とアート・スピーゲルマンの青春時代」という文章が収録されているので、興味がある人はそちらも)。

『マウス』の最初の単行本が出版された1980年代半ばは、それまでコミックブック(一般書店で販売される単行本ではなく、コミック専門店やキオスクなどで販売される薄い冊子状のコミックス)として専門店等で販売されることが多かったコミックスが、単行本として一般書店で存在感を増していく時期に当たっていたことは強調しておいていいだろう。そうした単行本としてのコミックスは“グラフィックノベル”と呼ばれ、従来のコミックスとは異なる新しい読者層を開拓していくことになる。『マウス』は、内容的に優れていただけでなく、よく売れ、グラフィックノベルの代名詞的な存在となった。その後、グラフィックノベルは、英語圏にとどまらず世界中に広まったが、『マウス』は今なおその最重要作品のひとつと見なされている。

『マウス』が世界中で評価された要因として、副題に謳われているように「アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語」であることは大きいだろう。改めて言うまでもなく第二次世界大戦は世界中を巻き込んだ人類史上最大の戦争であり、ナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺はその最中に行われた数ある愚行の中でも最悪のもののひとつだった。150万人もの人が亡くなったと言われるアウシュヴィッツ強制収容所はその象徴的存在である。『マウス』の作者アート・スピーゲルマンの父ヴラデック・スピーゲルマンはポーランドで生まれ育ったユダヤ人で、第二次世界大戦中に他の多くのユダヤ人と同じようにアウシュヴィッツ強制収容所に収容された。仲間たちが次々と命を落としていくなかで、彼は極限的な状況を生きのび、戦後、妻のアンジャと幼い息子のアートと一緒にアメリカに移住することになる。そんな父親にアウシュヴィッツでの体験を訊ね、それをマンガの形で発表したこの作品が、類書があまりなかったであろう発売当時に注目を集めたのは当然だろう。グラフィックノベルには自伝や伝記が多く、しばしばそれは世界史上の重要な出来事を背景に語られていくのだが、グラフィックノベルの黎明期に出版された本書は、後に出版されていくそれらの作品の格好のモデルとなった。

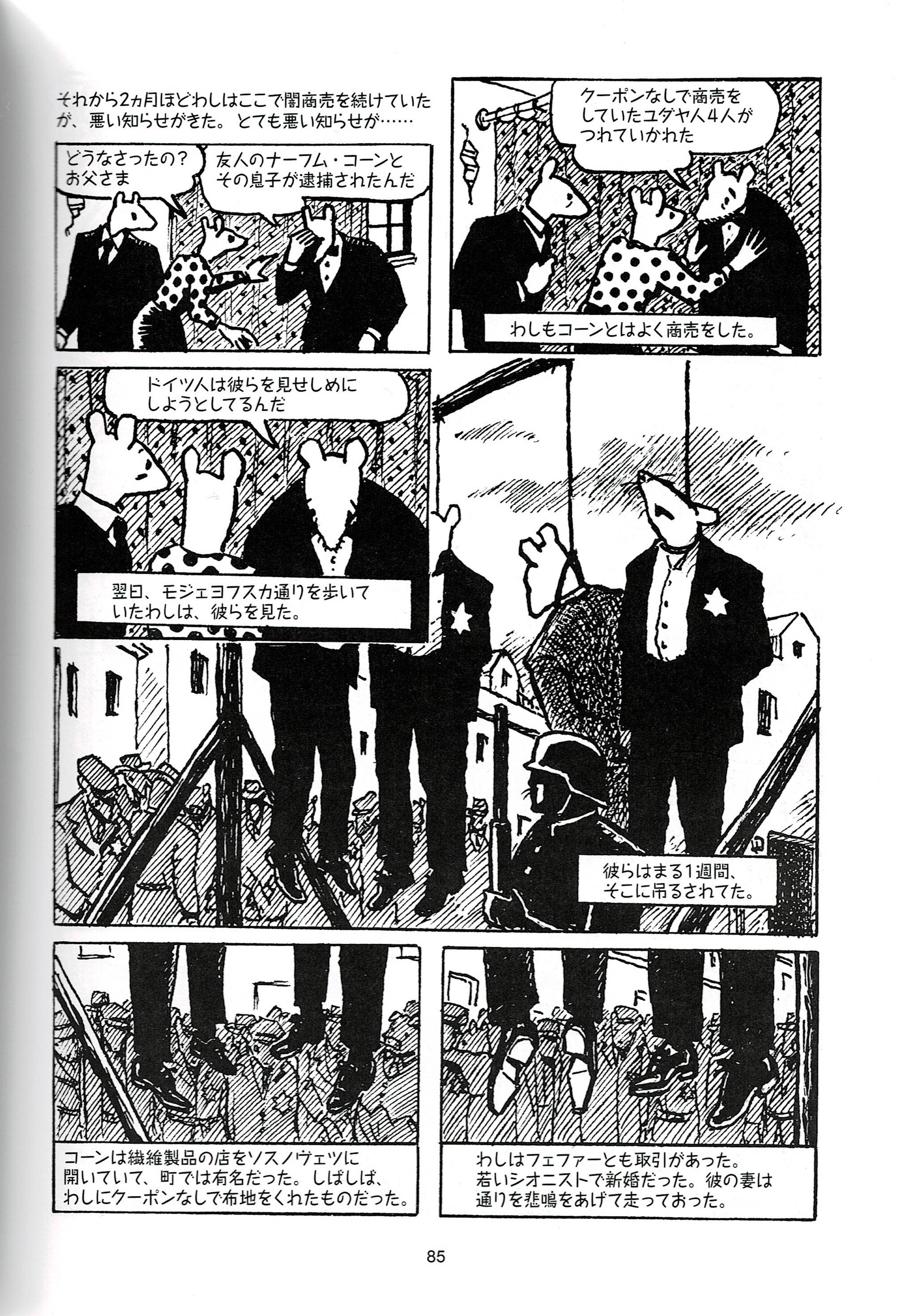

表紙を見れば一目瞭然だが、タイトルの『マウス』とはネズミのこと。この作品では作者の父ヴラデックが属するユダヤ人がネズミとして描かれ、ユダヤ人以外のポーランド人はブタ、ドイツ人はネコとして描かれている。この動物擬人化は、どこか木版画を思わせる絵柄と相俟ってこの物語に独特の雰囲気を与え、この物語を語るのにこれ以上ふさわしい表現はないという印象すら抱かせる。こうした表現上の特徴もまた、この作品の名声にひと役買っているに違いない。

今回発売された『完全版 マウス―アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』は、もともと別々に出版された『マウス』と『マウスⅡ』を合本したもので、前者がPart I、後者がPart IIという二部構成になっていて、各部はそれぞれ複数の章に分かれている。全体としては300ページ弱で、日本のマンガの大長編に比べたら物理的なページ数は短いが、長い時間にわたる壮絶な体験が凝縮されているせいで、濃密極まりない読み物になっている。読み終わったときには、ヴラデックと一緒に長い旅を終えたような気分になる。

本書の第一の魅力は、やはり生半可なフィクションでは太刀打ちできない、体験者ならではのリアリティに富んだ描写だろう。とりわけPart IIでは、ヴラデックが実際にアウシュヴィッツで目撃し、体験したナチスによるユダヤ人に対する非人道的な仕打ちが克明に語られていく。冬のさなかアウシュヴィッツに到着した彼らは、服を脱がされ、水のシャワーを浴びさせられると、裸のまま走らされ、サイズの合わない服を投げ渡される。サイズが合わないと訴えようものなら鉄拳制裁がくだる。これはまだほんの始まりに過ぎない。のほほんと暮らしている現代人にはおよそ耐えられそうにないおぞましい出来事の数々が、延々と描かれていく。

もっとも、本書はアウシュヴィッツでの収容所生活だけに焦点を当てているわけではない。アウシュヴィッツでの収容所生活がたっぷり描かれるのはPart IIで、それだってアウシュヴィッツ以後のことにもかなりページ数を割いている(アウシュヴィッツから離れるときの汽車の中の描写がとりわけすさまじい)。

対してPart Iで語られるのは、1944年にヴラデックがアウシュヴィッツに収容されるまでである。物語が始まる1930年代半ば、ヴラデックはポーランドで幸せな生活を送っていた。彼は作者の母親であるアンジャと出会い結婚するのだが、幸いアンジャの父は裕福な実業家で、その支援を受け、彼は織物工場の経営者になることができた。アンジャとの間には長男のリシュウも生まれる(彼は後に悲劇的な最期を遂げる)。そんなある日、1938年の初めに、アンジャの療養に連れ添ってチェコスロヴァキアのサナトリウムに向かう汽車の中で、ヴラデックはとある町にカギ十字の旗がはためくのを目にする。

そこからの世の中の移り変わりがすさまじい。職場に戻ったヴラデックの周辺でも反ユダヤ人の暴動が起き始めるなど社会不安が募り、1939年9月1日にはポーランドとドイツの間で戦争が勃発。ヴラデックも兵士として召集される。ヴラデックはそのとき既に、捕虜としてドイツ軍に捕えられる経験をしている。長い拘留期間を経て、彼はどうにか家族のもとに帰り着くが、ドイツ支配下の町はすっかり姿を変えてしまっていた……。

その後、彼はナチス・ドイツから逃れる地下潜伏生活を経て、妻のアンジャともどもアウシュヴィッツに収容されてしまうのだが、その詳細はぜひ作品に直接当たっていただきたい。個人ではどうすることもできない歴史のうねりに飲み込まれるように安穏な日常を奪われ、いつの間にか悪夢のただ中にいるという感覚は、今なお圧倒的である。今回筆者はずいぶん久しぶりにこの作品を読んだわけだが、コロナウイルスでそれまでの日常がすっかり様変わりしたさなかということもあって、もちろん第二次世界大戦中のユダヤ人の境遇とは比べるべくもないが、その読後感は初めて読んだときとはまるで違うものだった。もっとも、本書がただ重苦しいだけの物語ではないことは強調しておきたい。主人公のヴラデックは、自身を襲った不条理な運命に翻弄されながらも、持ち前の抜け目なさでしぶとく生きのびていくわけで、そこにはある種の痛快さもある。

そんな体験をくぐり抜けたヴラデックが一筋縄ではいかない人物だということは容易に想像がつく。物語の冒頭、作者が久しぶりに親元を訪ねる場面から、父ヴラデックが神経質な人物であることは明らかなのだが、物語を読み進めていくにつれて、彼が神経質を通り越して、どこかエキセントリックな人物であることがはっきりしてくる。何しろ息子のコートを断りなしに家の外に黙って投げ捨ててしまうような人間である。息子である作者にとっては、幼い頃から父は理解することあたわない、時に我慢のならない存在でもあった。作者が二十歳のときに母アンジャは自殺してしまうのだが、父はその母が遺した日記を勝手に処分してしまっていただけになおさらである。

本書は、既に紹介してきたように、「アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語」であると同時に、その父親の息子である作者自身が、不可解で我慢のならない父親を理解しようと、父親の足跡を辿る物語でもある。いったい何が父をこのような人物にしたのか……。アウシュヴィッツを生きのびた人物の壮絶な体験を描いている時点で既に傑作だが、この極めて個人的な視点が本書を大傑作にしている。歴史と父の人生と作者自身の人生の交点に紡がれたこのグラフィックノベルを、後に続くさまざまなグラフィックノベルに扉を開いたこの古典中の古典を、この機会にぜひ読んでみていただきたい。