昨2022年は邦訳海外マンガの中で台湾マンガが存在感を示した一年だった。特に目立ったのはルアン・グアンミン『用九商店』(沢井メグ訳、全5巻、トゥーヴァージンズ)だろうか。海外マンガの翻訳紹介に携わる者として、全5巻をあの値段で最後まで出し切った版元の努力には頭が下がる。それ以外にも毎日青菜『DAY OFF』(沢井メグ訳、トゥーヴァージンズ)や穀子『T子の一発旅行』(既刊1巻、祥伝社)などが翻訳出版され、手前味噌ながら、筆者が編集主幹を務めるサウザンコミックスの第3弾、楊双子作、星期一回収日画『綺譚花物語』(黒木夏兒訳、サウザンブックス社)も異彩を放ったのではないかと思う。高妍『緑の歌―収集群風―』(上下、KADOKAWA)も忘れてはならないだろう。もっともこの作品は、日本の雑誌に掲載され、その後、日台で単行本が発売されたもので、台湾でもともと出版されていた作品の邦訳とは趣が異なる(筆者は未読だが、本書には作者自身が自主制作したプロトタイプ版もある)。

どれもすばらしい作品なので、ぜひ実際に読んでみてほしいのだが、昨年翻訳出版された台湾マンガの中で、筆者がとりわけ強くオススメしたいのが、游珮芸、周見信『台湾の少年』(倉本知明訳、全4巻、岩波書店、2022~2023年)である。

游珮芸と周見信が並んで作者としてクレジットされているが、略歴によると、游珮芸が原作を担当し、周見信が作画を担当している。原作の游珮芸は日本のお茶の水大学で博士号を取得した、日本ともゆかりが深い人物だ。

『台湾の少年』日本語版は昨2022年のうちに第3巻まで刊行され、今年2023年1月に発売された最終第4巻で無事完結した。本書は蔡焜霖という実在の人物の伝記である。1930年、日本統治時代の台湾に生まれた彼は、戦前から現在に至るまで激動の台湾史を背景に波瀾万丈の生涯を送ることになるが、その様子が全4巻にわたって語られていくことになる。

日本語版第1巻と第2巻の刊行後、2022年9月8日に「『台湾の少年』(岩波書店)刊行記念 オンライントークイベント」という作者ふたりが出演するイベントが行われ、そのレポート記事が現在、ネット上で公開されている。非常に興味深い内容なのでぜひそちらも一読をオススメしたい。それによると、本書の原書は2020年から2021年にかけて台湾のSlowork Publishing(慢工出版)から刊行された。この出版社は、フランスのマンガ=バンド・デシネや欧米のグラフィックノベルを参考にしつつ、世界に発信できるマンガづくりをしているそうで、本書『台湾の少年』もまたグラフィックノベルを意識した作品になっている(記事の中でも、参照した作品として、こうの史代『この世界の片隅に』と並んで、アート・スピーゲルマン『マウス─アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』とマルジャン・サトラピ『ペルセポリス』の名があがっている)。実際、本書は台湾のマンガだが、右開きではなく、左開きである。この連載の第10回で取り上げたヤン・ウジョ、チェ・ソナ原案、パク・ゴヌン著『ウジョとソナ―独立運動家夫婦の子育て日記』(神谷丹路訳、里山社、2020年)やキム・ジェンドリ・グムスク『草 日本軍「慰安婦」のリビング・ヒストリー』(都築寿美枝、李昤京訳、2020年)などもそうだが、アジアでもここ数年、グラフィックノベルを連想させる作品が増えてきている印象で、本書もまた、広い視野で見れば、そういった作品のひとつということになりそうだ。

***

改めて本書『台湾の少年』は、蔡焜霖という実在の人物の伝記である。もっとも彼はいわゆる偉人ではない。1930年、日本統治下の台湾で梅芳百貨店という商店を営む裕福な一家に生まれ、学業優秀だったとはいえ、太平洋戦争後に高校を卒業したあとは、生まれ故郷の役場で事務員の職を得たごく普通の市民に過ぎない。ところが、中国国民党が政権を握った戒厳令下の1950年、彼は政府に対する反乱に加わったという濡れ衣を着せられ、10年の懲役を言い渡される。それから10年間、彼は台湾本島近海に浮かぶ緑島に作られた新生訓導処という強制収容所で、他の政治犯たちと一緒に重労働に従事することになる。1960年、懲役を終えると、彼は10年間を取り戻そうとするかのように、仕事に邁進する。やがて幼馴染と結婚し、子供も儲けるが、元懲役囚という烙印がある以上、平穏な日常が送れるわけではない。出版業、広告業、保険業とさまざまな職種を転々としながら、彼は着実に業績を積み重ねていくが、何かといえば警察に睨まれ、常に監視されているような不安を味わう。幸い、1980年代末には戒厳令が解かれ、台湾は民主化を迎える。仕事で成功を収め、子育ても一段落すると、蔡焜霖は自らの一生に決定的な傷痕を残した強制収容所の体験と再び向き合うことになる。

第4巻の最後では、2020年に台北の病院で手術を受けた蔡焜霖の姿が描かれる。蔡焜霖は1930年生まれだから、本作は実に90年にもわたる長い歳月を扱っていることになる。何しろ90年である。それだけ経てば、人はもちろん社会も変わる。主人公・蔡焜霖の波瀾万丈の人生に寄り添いながら、戦前から現在に至るまでの台湾社会の激動の変化を体験できるのが、本書の醍醐味だろう。

本書は全4巻をかけてその長い歳月を描いていくわけだが、それに当たって、巻ごとに絵柄を変えるというユニークな方針を採用している。上述のイベントレポートによれば、これは作画担当の周見信のアイディアで、そこには「時代の雰囲気や環境の変化を、ストーリーだけではなく絵からも──たとえば主人公の表情や着ているものなどの描き方から感じとってほしい」という思いがあった。以下にその一端をご紹介しよう。

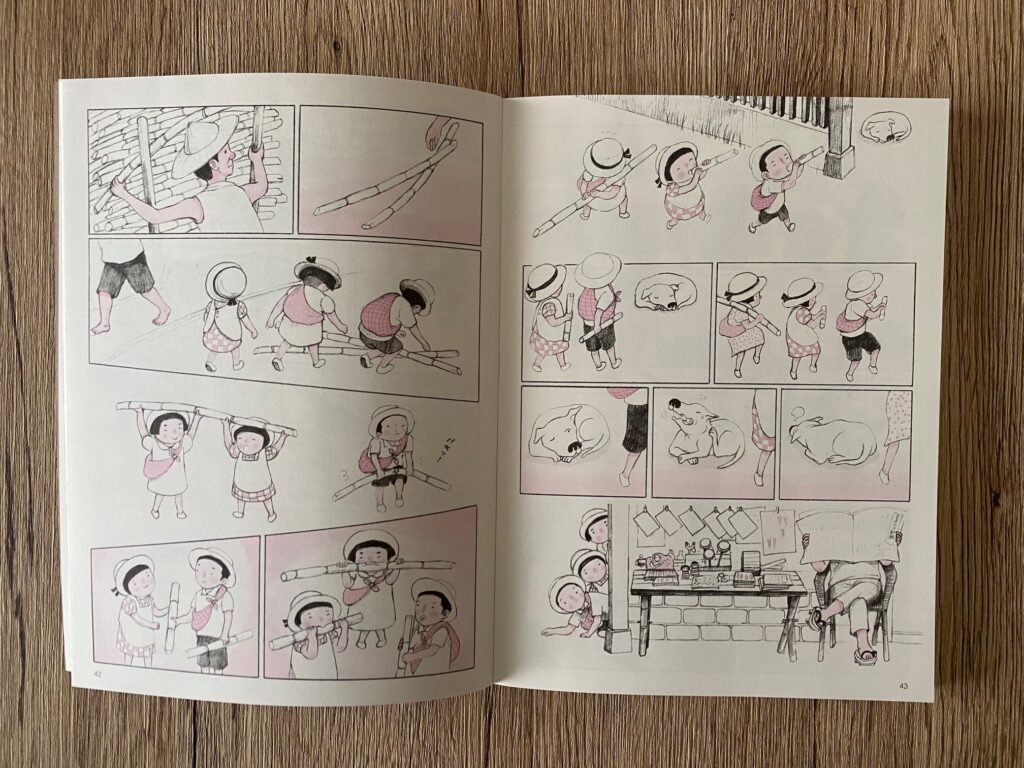

第1巻「統治時代生まれ」は、1930年に生まれた蔡焜霖の家族に囲まれた幸福な幼少期の描写から始まる。ノスタルジーが感じられる柔らかいタッチと淡い色彩が印象的だ。セピア色などではなく、赤みのある色合いが選択されているのが興味深い。しかし、幸せな時間は長く続かない。やがて太平洋戦争が勃発、蔡焜霖は名門・台中第一中学校在学中に終戦を迎える。戦後、同中高等部を卒業すると、彼は役場の事務員の職に就くが、1950年のある日、わけのわからぬまま私服憲兵に連行されることになる。淡い明るい雰囲気で始まった物語に、中盤以降、まずは戦争の、続いて中国国民党政権の暴政の暗い影がかかっていく。

第2巻「収容所島の十年」は第1巻からは一転、木版画を思わせる粗く重々しい絵柄で描かれる。画面は全体に黒みがかっている。蔡焜霖が拘束されたのは、かつて高校時代にある教師のすすめで読書会に参加したためだった。中国国民党政府に対する反乱の企てに加わったと見なされたのだ。完全な濡れ衣だったが、彼は1951年から緑島の新生訓導処に収容され、重労働に従事し、思想教育を施されることになる。緑島を離れることができたのは、拘束から10年経った1960年のことだった。絶望的な黒々としたページに時折ピンポイントで登場する水色が、まるで救いのように感じられる。

第3巻「戒厳令下の編集者」では、緑島での10年の刑期を終え、台湾本土に戻ったあとの蔡焜霖の暮らしが描かれる。この巻では黄色が基調になっている。第2巻の黒やグレーとは対照的な黄色という選択からは、刑期を終えた蔡焜霖のやる気や、1960年代の台湾社会の活気が伝わってくるが、他にも何か意図があるのかもしれない。どうにか出版業界に居場所を見つけた彼は、1961年、児童雑誌『東方少年』で編集者の仕事に就き、続いてそこで知り合った同僚と一緒にマンガ専門の出版社・文昌出版社を立ち上げる。著作権の意識が希薄だった当時のこと、日本のマンガを勝手に模写した作品が氾濫していたそうで、その辺りの事情も含め、蔡焜霖の出版業界での冒険は痛快で面白い。この巻の絵柄はマンガらしく整理されていて、ところどころいかにもな網点や影が使われているのが楽しい。

第4巻「民主化の時代へ」では、1969年に出版業で失敗し、生命保険会社に転職したあとの蔡焜霖の暮らしが描かれる。色味は第1巻に近い印象だが、ノスタルジーは感じられない。より写実的な絵柄が採用されている。蔡焜霖の冒険はまだまだ続くが、緑島から出たあとの生き急いでいるような感じ(「ぼくは他人よりも十年も出遅れとんじゃ……」第3巻、P113)はもはやない。社会が豊かになっていく一方で、国民党の横暴が続くなか、民主化運動の気運が高まり、蔡焜霖もまた、自分が生まれ育った台湾についてあれこれと思索を巡らす。そして1987年、1949年から40年近く続いていた戒厳令がついに解除される。仕事で成功を収め、子育ても一段落した蔡焜霖は、人権ボランティアとして、緑島での強制収容所の体験と再び向き合うことになる。

ことほどさようにグラフィカルな工夫を盛り込んで、激動の時代に翻弄されるひとりの人間を活写する本書だが、同様の工夫はテキストにおいてもなされている。主人公の蔡焜霖が生きた台湾の独特な事情を反映して、本書のテキストにはさまざまな言語が混在しているのだ。各巻の冒頭に記された説明書きにはこうある。「本書には日本語、台湾語、北京語などの複数の言語が登場します。日本統治時代に生まれた本書の主人公、蔡焜霖は家庭では台湾語を話し、学校では日本語を習いました。戦後には国民党政権が台湾に移ってくると、北京語を新たに習得します」。日本語版ではそのすべてが日本語になっているわけだが、原書の多声性を翻訳するに当たって、台湾語をゴシック体、日本語を明朝体、北京語を太字の明朝体にし、さらに第1巻に挟み込まれた訳者の「解説」によれば、台湾語部分については、「訳者の「母語」でもある瀬戸内地方の言葉を使って訳した上で適宜台湾語のルビを振」るという工夫が施されている。

台湾の近現代史は、よかれあしかれ日本の歴史と密接に関わっていて、主人公の蔡焜霖は、ある意味それを体現した人物である。日本統治時代に生まれたために、日本語は台湾人の彼にすっかり染みつき、彼の人生を左右してしまっている。言葉に関係する仕事をする者として、そのことに正直心苦しさを覚える。だが、もしかしたらそんなことは、のんきな時代に生まれた筆者の傲慢で余計なおせっかいなのかもしれない。作中で彼は、ごく自然に(その感受性の高さにたびたび驚かされる)、時にしたたかに日本語とつきあい、激動の時代を生き抜いている。

筆者は残念ながらこれまで台湾を訪れたことがなく、台湾の文化と言えば、マンガを何冊か読み、映画を何本か見て、ポピュラーミュージックをいくつか聞いたことがある程度で(ここしばらく話題の台湾文学はまだ読んだことがない)、台湾の歴史についてはほぼ何も知らない。もっと台湾のことを知りたい、そう強く思わせる作品である。