ただいま台湾の百合漫画『綺譚花物語(きたんはなものがたり)』の日本語版を出版するべく、クラウドファンディングに挑戦中の翻訳者、黒木夏兒(くろきなつこ)です。タイトルからお察しの通り、本作は吉屋信子の『花物語』へのオマージュ。昭和11年の台中市を主要な舞台として、少女たちの葛藤を描いています。

ご興味をお持ちの方は、是非、『綺譚花物語』のクラファンページをご覧ください。マンバ通信の別記事にも『綺譚花物語』クラファンの紹介が掲載されております。

このクラファン紹介記事からの繋がりで、台湾の漫画事情についてマンバ通信で連載を行なうことになりました。これから何回かに亘って、『綺譚花物語』に関連するジャンルの台湾漫画と、その背景を解説していこうと思います。

近年、何かと注目が集まりつつある台湾。旅行中、地下鉄に萌えキャラがいたり、総統がネコミミキャラ化されていたり、という光景を旅行中に見掛けて、「あれ?」と思った方もいるのではないでしょうか?

実は台湾はけっこうなオタク天国でもあるのです。表現の自由を背景にぐんぐんと成長を続けている台湾のアニメ・ゲーム・漫画業界。残念ながらまだいまいち日本では知られていませんが、ライトノベルとBL小説*に関しては既にかなり自給自足が進み、東南アジア諸国へのコンテンツ輸出国になりつつもあります。

*BL小説の刊行については台湾オリジナルだけでなく、中国で書かれたネット小説の台湾刊行版も近年増加中。中国では実体書出版のハードルが高く、なおかつBL作品はリスクが高いため、プラットフォーム連載でどんなに人気を得た作品でも中国の出版社はまず手を出しません。検閲をクリアするためにHシーンは全部カットする必要があるため、リスクに挑戦したところでいまいち需要が見込めないというのもあります。ここで、表現の自由がある台湾の出版社の出番。墨香銅臭作品などの書籍が人気作であるにもかかわらず台湾版しか出ていないことがあるのはそういう訳です。ネット小説の投稿プラットフォームができる以前は、原稿募集をしている台湾の出版社に直接原稿を送ってステルスデビューする中国BL作家もちょくちょくいました。

そしてそんな台湾でここ数年、じわりと存在感を増しつつあるのが百合作品です。

台湾ではもともとフェミニズム運動と性的マイノリティの距離が近めです。

そもそも儒教的価値観に基づく父権社会だった台湾では不可視の状態にあった女性。その地位の向上は、女性以上の少数派であり、更に自らの存在を秘匿していた性的マイノリティの地位向上とも、決して無縁ではいられなかったのだとも言えるでしょう。

台湾大学傍の路地に佇むフェミニズム専門書店の「女書店(ニューシューディエン:おんなしょてん)」*。ここの書棚にはLGBTQに関する書籍も並び、このジャンルの書籍がまだほとんど販売されていなかった開店当時の台湾では、性的マイノリティの人々にとっての唯一のオアシスとなっていました。

*女書店については書籍『書店本事~台湾書店主43のストーリー』が詳しいです。なお女書店の部分を訳したのは私です。

女書店の母体である婦女基金会は、台湾で同性婚法が成立するにあたっての土台となった「性的マイノリティの存在を当事者以外も認識し、自分事として捉えている」人が多いという精神的土壌が台湾に育まれるのにも、大きな役割を果たしています。

そういった事情を背景に、台湾文学の世界ではこれまで、当事者の手によるレズビアン文学が一定の存在感を示していました。しかし近年になってじわじわと伸びつつあるのは、当事者以外の手による百合作品です。そして当事者によるレズビアン文学もまた、書き手本人の自分事からもう少し切り離され、それ以外の要素をも同じくらい重要なテーマとして描いている、そういった作品になりつつある気がします。

2000年代中期から一気に刊行点数の増えた台湾BL作品の書き手たちは、作中で描かれる物事の当事者には決してなりえない女性でした。それと同様の、他人事を自分事として捉えるエンパシーによって産み出された娯楽作品の域に、台湾レズビアン作品が到達した――その姿が、今の台湾百合作品なのだと言えるかもしれません。

そのせいか台湾の百合作品には、女性を取り巻く社会問題に対する問題提起要素や、「私は私」という意識を描いた作品が多めです。今回はそんな台湾百合漫画を中心に、『綺譚花物語』の漫画担当者、星期一回収日*さんの作品を三つ、そして他の作者さんの作品を二つ、計五作を紹介していきたいと思います。

*シンチーイーフイショウリー。月曜日はゴミの回収日、の意

『粉紅緞帶(ピンクのリボン)』:著者、星期一回収日

「私は私」を貫くヒロインを描いたと言えば、この作品でしょう!

ロリータ服の愛好者で、学校にも大きなリボンをつけたツインテール姿で登校する女子高生、露喵(ルーミャオ)。そんな彼女が文化祭で「ロリータ服を着せてみたい逸材」として見出した少年体型の女子バレーボール選手、郁萱(ユイシュエン)。

ロリータ服にまったく興味を示さず、自分を着せ替え人形のように扱う露喵にも拒否を示す郁萱ですが、実は郁萱は「男の子みたいな自分」を演じているのだということがだんだんわかってきます。

男子バレーボール部員で露喵との共通の友人でもある阿哲、彼のことを郁萱は好きで、それでも自分をバレーボール仲間として男の子のように扱ってくる阿哲(アーヂャ)との友人関係が途切れてしまうのを恐れるあまり、「女の子っぽいことに興味のない自分」を装っていたのでした。

露喵が羨望の眼差しを向ける細い手足も少年体型も、郁萱にとってはただのコンプレックスの対象でしかなかったのです。

そんな郁萱にとって、学校で「胡蝶結(リボンちゃん)」と揶揄を込めて呼ばれても大きな蝶結びリボンのツインテールで登校し、文化祭ではロリータ服で校内を闊歩し、郁萱の試合の応援にもアイドルコンサートのような華やかな応援グッズを堂々と持ち込んでくる露喵は、徐々にまばゆい存在となり、そして恋の対象にもなっていきます。

物語の舞台は大半が冬。春を迎え夏服に着替えた二人が手を繋いで光に向かって駆け出していく、ユージン・スミスの写真にも似たラストシーンは、台湾での卒業シーズンが初夏だということとも相まって、とても鮮やかな場面になっています。

著者の星期一回収日さんは、『粉紅緞帶』で台湾漫画の最高賞である金漫奨の2019年度「今年の漫画賞」と「少女漫画賞」をダブル受賞。デビューはこの数年前。台湾で放映されたミニドラマシリーズ「植劇場(ヂーヂューチャン:しょくげきじょう)」*のコミカライズ企画が初の単行本でした。

*「植劇場」は映像制作関係の人材育成用に計画されたテレビドラマのミニシリーズ。全部で八作品が制作され、バラエティに富んだ内容と、フレッシュな人材の起用が話題になりました。中国や韓国のドラマと同じく、台湾でも大河ドラマ並みな話数の長編作品が多いのですが、このシリーズではどの作品も七話程度と、コンパクトな構成になっています。全作がコミカライズされた他、劇場版が作製された作品も。今年に入ってNetflixがシリーズ全てを一括で買い取り、配信を開始。さらに台湾では今年、第二シーズンの作成が始まりました。前回はオリジナルドラマでしたが、今回は台湾作家による小説から原作をセレクトしてのドラマ化が行われます。

『戀愛沙塵暴(愛の砂嵐)』:著者、星期一回収日

原作に当たるドラマ版の『戀愛沙塵暴』は、ファミリー恋愛エロコメディ。一話ごとの長さが90分ほどで全七話あるため、家族五人のそれぞれに焦点を当てた群像劇になっています(中心になるのは日本でも人気の俳優である吳慷仁―ウー・カンレン―が演じる長男)。一方コミカライズ版は、一家の長女だけに焦点を絞った構成です。

以前、漫画版の第一話を目にする機会があったのですが、凛々しい感じのヒロインはともかく、その女友達が恋に恋するゆるふわ女子なんですね。さらに、ゆるふわ女子が恋する相手はチャラ男。という訳でいまいち食指が動かず、これまでコミックスを買わずにいました(しかもドラマのあらすじ見ると、ヒロインはなんとこのチャラ男とくっつくのだというし! てっきりこのチャラ男をぶっ飛ばして女友達とくっつく展開だと思っていたのに)。 しかし今回買ってみると、思っていたのとはちょっと違ってなかなか面白かったです。

主人公、林亦珊(リン・イーシャン)は大学のブラジリアン柔術サークルの紅一点で、部長も務める寝技の達人。友人のゆるふわ女子、楊敏霓(ヤン・ミンニー)の騎士でもあります。敏霓の今回の相手は、チャラ男と名高い荘浩洋(ヂュアン・ハオヤン)。案の定、浩洋は敏霓のことを便利なカモとしか思っておらず、それを知った亦珊は敏霓を全力で守ろうとするのですが、とある偶然からなんと亦珊自身が浩洋と関係を持ってしまうことに。これが明るみに出るとむしろ亦珊こそが敏霓を傷つけてしまいます。という訳で亦珊も、亦珊に脅された浩洋も、その一夜をなかったことにしようとするのですが、その過程で浩洋はむしろ亦珊に心惹かれ始めてしまい……。

「あんたのことは嫌いだけど、これだけは頼んでおく。敏霓に、よくしてあげて」「あの子は人を疑うことがなくて、愛されることに飢えてる。あんたから見ればいいカモだろうけど」。今夜のことは敏霓には内緒で、という会話の中、浩洋が敏霓のフルネームすら覚えていないことが発覚した場面での、亦珊の表情と台詞は圧巻です。

ただ本作は、亦珊と浩洋の問題の一夜が、レイプドラッグで意識朦朧となっていた亦珊の側が、浩洋を押し倒し一切の抵抗を封じた状態で強姦してしまった、というものなので、性的合意という点では大いに問題作でもあります。

恐らく製作側も、この場面が通常なら準強姦シーンになってしまうというのは意識していて、女性である亦珊が浩洋を寝技で、というシチュエーションにすることで、パッと見コミカルな「ラッキースケベ」路線に持ち込む形での問題回避を図ったのだと思いますが(そして実際それは成功したのだと思いますが)、2016年という放映当時ならともかく、恐らく現在であればこの脚本は書かれないのではないかと思います。意識のない女性に対する準強姦描写を避けようとした結果、意識のある男性に対する完全な強姦描写になってしまっているので。

ドラマ版は林家の五人家族それぞれが恋愛というかセックス絡みのトラブルに巻き込まれるため、亦珊のエピソードもその一部に過ぎません。だからこそこの場面もうまく埋没し、さほど注目を集めることもなかったのでしょう。しかしコミカライズ版は全七話のドラマをコンパクトにまとめるため、亦珊のみを主役としてクローズアップしています。このため、図らずもこの場面もクローズアップされることになった形です。

もっとも台湾は表現の自由を非常に重んじているため、こういった表現も作り手それぞれの裁量に任されています。表現に込められた作り手の価値観に対して敏感であると同時に、表現を萎縮させる行為に対してはより敏感なのが台湾です。現実に誰かに対する権利侵害が行われていた場合は、また別ですが。

例えば、今年2021年に日本でも公開された映画『1秒先の彼女』もコミカルでファンタジックなラブストーリーでありながら、時間の停止した空間の中で意識のない女性が勝手に恋人役を演じさせられている、という、ややグロテスクな要素を孕んでいました(『トーク・トゥ・ハー』を想起したのも私だけではなかったらしい)。これに対し、意見を持つことはできます。だからと言って監督がその意見に従う必要はないのです。監督をその意見に従わせる権利はなく、同時に監督も相手に黙れという権利はない訳です。「私はあなたの意見には反対だ。だが、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」ですね。

さて、『粉紅緞帶(ピンクのリボン)』の郁萱(ユイシュエン)は「イメージされている自分に、意図的に自分を合わせてしまっている女の子」でした。星期一回収日さんのオリジナルキャラではありませんが『戀愛沙塵暴(愛の砂嵐)』の亦珊(イーシャン)も「敏霓(ミンニー)を守る騎士」という役割から自分をなかなか解き放てない女の子です。しかし星期一回収日さんの別な作品には「求められている役割を拒む」女の子が出てきます。もう一人の「私は私」なキャラクター、その名は「李晴(リー・チン)」。

『九命人―溺光(できこう)』:著者、星期一回収日

とある学校のキャンパスクイーンだった女生徒「李晴(リー・チン)」。

本作では、全九章のうち最初の六章で、「優等生である美しい先輩」に恋をしたものの想いを伝える術もなかったチビで眼鏡の後輩、林子揚(リン・ヅーヤン)から見た李晴が描かれています。

第七章から描かれるのは、高校時代に李晴と同級生だった女性、愛文(アイウェン)から見た彼女の姿。愛文の目を通して見る李晴は、林子揚の目を通して見た女神のような姿ではなく、もっと普通な女の子です。にもかかわらず、そんな李晴に愛文が惹かれ、その感情が恋の域にまで達したことで、愛文の中でも李晴はアイドル化されていってしまう。

愛文が語る、将来見てみたい李晴の姿。芸能人の一人としてテレビの中で大活躍する「美人弁護士」。それは輝かしくはあるものの、李晴自身がなりたい姿とはかけ離れたものでした。そんな愛文に、李晴ははっきりと告げるのです。

李晴のその指摘は、「李晴にとって自分は特別な存在だ」という愛文の優越感を打ち砕くものであり、それによって自信を喪失した愛文が、自分の恋心も李晴の存在も、まるで酸っぱいブドウのように切り捨ててしまうという結末に二人を導きます。

しかし、そうなっても李晴は、自分が目指したい自分の未来を捨てません。結婚によって弁護士事務所を退職し、子供を産む。李晴の選んだ未来は確かにオーソドックスなものではありますが、それは彼女が確かな意思に基づいて自分で選んだ未来です。

逆に言えば傍から見てどんなに輝かしい未来であっても、それが自分の意思によって掴み取ったものでないのなら、それは誰かに言われるがままにお見合い結婚せざるを得なかった『綺譚花物語』の昭和のヒロインたちと何も変わらないのです。

13歳の林子揚も高校時代の愛文も、自分に自信がなく、それゆえに「手近なところにいる理想」である「李晴」を祭り上げてしまう。ややきつい言い方をすれば、李晴に近付くことで相対的に自分の地位をも引き上げようとしている、という風にも見えます。

林子揚の場合は、後輩であり異性であるという距離があるため、李晴を「もう一人の自分」にすることはできないし、李晴自身も卒業という形で自然と彼の人生からフェードアウトしていってしまう。そして14年後に再会する時点では、林子揚は既に身長も伸び若手弁護士というエリートコースを進んでいることで、かつてのコンプレックスから決別しています。このため、別人との結婚という形で李晴が再び自分の人生からフェードアウトしていっても、林子揚は李晴を卒業し、思い出に昇華することができる。

しかし愛文の場合は、同級生の同性であるため、そうはいかなかった。

「憧れ」は誰でも持ち得るものですが、「なぜ憧れるのか」を理解し、自分自身の向上に繋げられるかどうか。『粉紅緞帶(ピンクのリボン)』の郁萱(ユイシュエン)と『九命人―溺光』の愛文との違いはそこでしょう。

最後、第九章で愛文と李晴がどんな未来に到達するのかは、まだ秘密にしておきます。星期一回収日さんは、2019年に刊行されたこの作品で、2020年の「今年の漫画賞」を受賞し、二年連続の受賞作家となりました。

さて、ここからは別の作家さんによる作品の紹介となります。まずは、「求められている自分の役割を拒む」主人公の話をもう一つ。

『百花百色(それぞれに咲く)』:著者、D.S.

『百花百色』の宇帆(ユイファン)の母親は、「オーソドックスな女の子らしさ」をひたすらに宇帆に求めます。その様子は、今の台湾の教育方針とは逆行しているのはもちろん、若干異様にすら感じられるものです。そして、生来活発な宇帆にとっても「母親の言う女の子らしさ」は苦痛でしかありません。

宇帆に対しては過干渉状態の母親は、しかし父親と宇帆の姉に対してはその過干渉ぶりを発揮することはなぜかなく、そして何かの強迫観念に取りつかれているかのように家のベランダで花を育て続けています。宇帆を女の子らしくすることとベランダの花にしか興味のないこの母親は明らかに異様な存在であり、宇帆の家は一種の機能不全に陥っているように見えます。

そして宇帆が中学生になったある日、ふとした行き違いから、この母親の行動の理由が明かされるのですが、その理由は宇帆を更なる苦痛の中へと叩き落とすものに他なりませんでした。

『百花百色』は厳密には百合作品ではないかも知れません。百合カップルは確かに登場するのですが、これは宇帆が恋愛する話ではありません。恋愛するしない以前に、宇帆は「自分のアイデンティティをまだ確立することができていない」。だから宇帆は「まだ恋愛できない」のです。

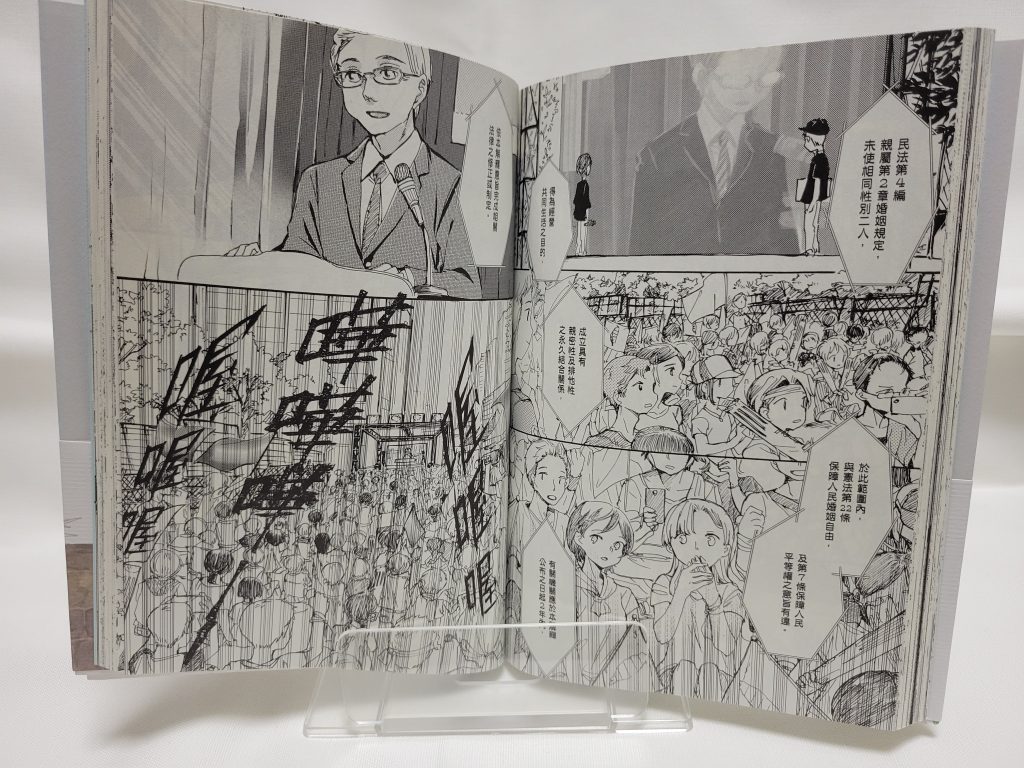

何を書いてもネタバレに繋がってしまうので、このくらいしか紹介することができないのですが、この漫画は台湾が同性婚合法化に向かって大きな一歩を踏み出した2017年5月24日の台湾の様子を描いた作品でもあります。

この翌年、2018年11月に行われた台湾の地方首長選挙の際には、同性婚を合法化するにあたり、どのような形で法改正をするのかについて幾つかの国民投票も行われました。

蔡政権の与党である民進党が大敗を喫したこの時の選挙では、実は「婚姻に関する民法を改正して同性婚をも結婚の範疇に含めよう」という意見は否決され「同性婚は認めないが、それに準ずるパートナー法みたいなものなら作ってもいい」という意見の方が可決されるという結果になっています。そして、有権者ざっと2000万人のうちの半数くらいはそもそもどちらの意見にも投票していなかった、つまり台湾の有権者の半数くらいは同性婚についてまるきり無関心な態度を貫いたのだ、といういささか寂しい事実も明らかになっています。

それでも、「同性同士のカップルにだって何らかの法的保証が必要だ」と国民の半数が考えていることは少なくとも明らかになった、そう考えることもできるでしょう。そして特別法の制定という形で、最高裁の判決からきっちり二年後の2019年5月24日に台湾では同性婚が合法化されたのでした。

また、この最高裁判断によって結婚への道が開かれた人物がこの作品内には存在し、その存在が宇帆と母親の関係をもいい方向に変えていくことになるのだと、これくらいは書いておいてもいいかなと思います。

さて、台湾では今、紙の漫画雑誌への連載以外に、様々な形で作品が発表されています。元々、台湾オリジナル作品を載せる漫画雑誌があまりなかったことから、雑誌連載という形で誰もが作品を発表できる訳ではなかったことと、紙の漫画雑誌という媒体が定着しきる前にデジタル化の波が押し寄せたことも原因でしょう。

個人のFacebookページで作品を発表し、ある程度読者が付いたところで出版社と契約して、という日本のなろう系小説の書籍化的な流れで出版される漫画も出てきています(ラノベやBLについては、台湾では投稿プラットフォームの登場以前から、個人ブログなどで発表された作品が人気を得て書籍化、作家デビューという形が多かったので、漫画もそれに追随したのだとも言えます)。この作品『大城小事(大きな街の小さな話)』もそういった形で書籍化された作品です。

『大城小事』全五巻:著者、HOM

2018年10月(つまり、国民投票の一ヶ月前)に公開されたエピソード『冰淇淋與薯條(アイスクリームとフライドポテト)』は、とあるレズビアン二人の物語。

ネットで出会った二人、多雅(ドゥオヤー)と家玫(ヂアメイ)の初めてのデート。夕食を共にし、そのまま一夜も共に。さてでは朝食も共に、と家玫が思ったところで、多雅から爆弾発言が。「朝ごはんは夫と子供と一緒に食べるから」。

かくして二人のデートは最悪な終わりを迎えたのですが、その数日後、二人はなんと職場で再会することに……。

『アイスクリームとフライドポテト』、この奇妙なタイトルは、作中の会話に由来しています。

マクドナルドでポテトとドリンク付きのバーガーを三セット頼む時の多雅の質問「ドリンクの一つをアイスクリームに変えられる?」に対する店員の答えは「すみません、アイスクリームは単品オーダーになります」でした。アイスクリームとフライドポテトはセットになれないのです。

エピソードの主人公、多雅と家玫もセットになれません。それは多雅が結婚していて子供もいるから?

多雅は子供が欲しいレズビアン女性。恋人と二人だけで子供を持つことを考えなかった訳じゃない。でもその場合その子は「普通でない家庭の子」と見られるのではという懸念があった。そして何より、二人ママで育てていても、子供の監護権を持っているのが多雅一人なら、恋人は単なる同居人としか見做されない。多雅に何かあった場合、恋人が子供をそのまま育て続けることはできないのです。それが多雅の結婚の理由。

でも、二人を阻むのはその事情だけなのでしょうか?

「普通じゃない」。この言葉は、第五巻を貫くキーワードでもあります。たとえ法律が変わったところで、「普通じゃない」という意識そのものが変わらなければ、結局それは「法で認められてはいるけれど普通ではないもの」に過ぎないのです。

このエピソード自体はハッピーエンドでは終わらず、ほろ苦い余韻を残します。それでも第五巻を通して読むと、しっかりと希望を持てる物語になっています。

最終巻である第五巻が出版されたのは2019年6月28日。台湾で同性婚が可能になってから一月余りが経っていました。

今日の普通がいつまで経っても普通な訳ではない。「セットのドリンクはこちらからお選びください。アイスクリームにすることもできますが、いかがなさいますか?」。そんな質問が当たり前になる日だってある。作者のHOMさんはこの第五巻と、同時発売された第四巻の二冊で2020年の「今年の漫画賞」を受賞しています。

台湾は「いい方向への変化」を積み上げてきた実績のある国。民主化にしても同性婚法にしても、「そのタイミングで権力を持っていた誰かさんからのサプライズプレゼント」なんかではなく、人々が自分の手で勝ち取ったものです。当時の社会からすれば少数派、「あんたさえ黙ってりゃ世の中平穏に回るのに」と時にはトラブルメーカーとして白眼視されたくらいのちっぽけな人たちが声を上げ始め、勝ち取ったものなのです。

ささやか過ぎるくらいささやかな一歩がそれでも積み重なって、今の台湾に至っている。民主化から30年が過ぎた台湾でいまだに民主主義が力を失わず、国民と民主主義との蜜月が続いているように見えるのは、そういったリアルに実感できる実績を台湾の民主主義が産み出してきたからだと思います。

声を上げれば届くのだという確信があるから、台湾の人たちは声を上げることを躊躇わない。自分が声を上げたって届く訳ないから他のもっと大きな声の人が声を上げるまで大人しくしていよう、とは思わない。ましてや人目を気にしない。その根底にあるのは、「意見を言う権利は誰もが持っている」「誰かの権利を侵害する権利は誰も持っていない」という揺るぎない意識です。

性的マイノリティと女性の地位向上に於いてはアジアの優等生な台湾ですが、その地位は一朝一夕にもたらされたものではありません。その進化も成長も今なお継続中です。そしてその全ての源は民主主義を単なるポピュリズムとは一線を画したものにするための重要な要素でもあるこの考えであり、台湾人自身がそれを理解することを怠っていないところにあるのだと思います。

「過ちを改むるにはばからない」だけでなく、基本的に何事に於いても「思い立ったらすぐ行動」な台湾の人たち。その姿を「猪突猛進、計画性がない、拙速」と片付けてしまうこともできるかしれませんが、私は彼らのそういう姿にいつも力づけられていますし、そういう人々を育んでくることができた台湾が大好きです。

『綺譚花物語』の最初の二話は「高等女学校」という仮初の居場所で芽生えた想い―言わば「時分の花」であることを最初から運命づけられたその想いを、如何にして命永らえさせるかあがく少女の物語。それが「時分の花」であるとわきまえているからこそ、主人公達は命限られたその花を少しでも長持ちさせるため、あの手この手で現実と折り合いをつけようとしたり現実を打破しようとする。でも、第四話は違います。

「時分の花」を「まことの花」に、するもしないも自分の意思一つ。そういう世界に台湾は到達しているのです。花が枯れることを誰かのせいにできない世界は厳しいかも知れない。それでも、花が咲き続けることが最初から許されない世界よりはよっぽど優しい世界です。