ただいま台湾の百合漫画『綺譚花物語(きたんはなものがたり)』の日本語版を出版するべく、クラウドファンディングに挑戦中の翻訳者、黒木夏兒(くろきなつこ)です。タイトルからお察しの通り、本作は吉屋信子の『花物語』へのオマージュ。昭和11年の台中市を主要な舞台として、少女たちの葛藤を描いています。

ご興味をお持ちの方は、是非、『綺譚花物語』のクラファンページをご覧ください。マンバ通信の別記事にも『綺譚花物語』クラファンの紹介が掲載されております。

さて、今回は「日本時代」を描いた台湾漫画を四作紹介したいと思います。

「綺譚花物語」の舞台は主に昭和初期。これについて、「日本時代ものは台湾漫画で人気の題材なんですか?」と訊かれたことがあります。

これに関しては、「日本時代が台湾漫画に於いて人気の題材」というよりは、「台湾のクリエイター全般にとって台湾の歴史自体が人気の題材」だというのが正解でしょう。

歴史は大きな範囲で見ることもできるし、小さな範囲で見ることもできるものです。そして歴代王朝による政治の動きを中心に見た場合、中国史に於いても日本史に於いても、辺境の島である台湾の歴史は、取るに足らないささやかな地方史としてどうしても省かれてしまいがちです。

台湾が民主化するまで、台湾の学校で教えられる歴史とは、ある時は日本史であり、ある時は中国史でした。

民主化された台湾が自分達の歴史に興味を持った時、まず手近だった題材が、民主化までの38年間に亘る世界最長の白色テロ時代のきっかけであり白色テロ下では振り返ることをタブー視されていた二二八事件、そして白色テロ時代に政権を担っていた中国國民党から見れば「敵である日本によって支配されていたという、振り返る価値などあるはずもない屈辱の歴史」としてやはりタブー視されていた日本時代だった、ということになります。

表現の自由を得た台湾では、これまで取るに足らない「辺境の地のささやかな地方史」として扱われてきた台湾史が、紛れもない自分達の足元を形作ってきた貴重な歴史として見直されつつあり、それに従って漫画の題材として選ばれる台湾史の範囲もどんどん広がっています。過去は清時代、明時代、更には漢人が移民してくるよりも前の時代へと遡り、同時にクリエイター自身の幼少期だった民主化以前の現代史の再検証も始まっています。

*台湾語は中国の台湾語は中国の南方方言の一種。閩南(びんなん)語、

戦後を振り返った作品には、白色テロ時代の恐怖と理不尽さに対する告発要素と、その中にもあった日常を懐かしく振り返る面が両方含まれています。台湾版『ちびまる子ちゃん』『おもひでぽろぽろ』と言われるアニメ映画『幸福路のチー』も、子供時代ののどかな思い出の中に実は白色テロが影を落としていたことを描き出した場面がありますし、ゲームの実写映画化である『返校』はまさにこの時代を告発する作品です。2022年に岩波書店から出版予定の台湾バンドデシネ*「來自清水的孩子(清水から来た少年)」でも、白色テロは重要な要素の一つになっています。

*台湾の漫画のスタイルは大きく三つに分けられます。一つはアメコミスタイル、一つは日本スタイル、そして近年出現したバンドデシネスタイルです。ただし台湾の場合、コマ割りは日本漫画スタイルの右綴じ縦書きだがキャラクターデザインはアメコミ寄りのリアルタッチ、アメコミやバンドデシネ風の左綴じ横書きコマ割りだがキャラクターデザインは日本の劇画風、基本的にはバンドデシネ風の左綴じ横書きコマ割りと画風の作品だが時折日本漫画風のコマ割りが混ざる、といったミックススタイルがよく見られます。日本時代に漫画文化が流入し、戦後は米軍駐留にともなってアメコミが流入し、漫画検閲の影響でキャラクターデザインがアメコミに比べて幼い日本漫画の模倣が盛んになり、民主化後に日本漫画が大量流入し、近年になってバンドデシネとの接触も始まった、そんな複雑な台湾漫画の歴史によって生み出された独自のスタイルです。

さて、そんな台湾史の一部である日本時代を描いた作品として、まずタイトルが上がるだろうものと言えば、やはりこれでしょう。

『北城百畫帖(カフェーヒャッガドウ)』:著者、AKRU

日本時代に「台北銀座」と呼ばれた台北の栄町通(さかえまちどおり)こと現在の衡陽路(こうようろ)。中でも賑わう二丁目に、日本人の青年が営む純喫茶があって……、とこの説明だけでも惹かれる人は多いのではないでしょうか?

付近には書店、レコード店、カメラ機材店、新聞社もあった「カフェー百画堂」。ケーキやコーヒー紅茶を楽しみながら、研究者や写真家、画家、教師、作家といった人々が台湾人も日本人も入り乱れて話に花を咲かせるユートピア。そしてそこには実はこの世ならざる者達も居場所を得ていたりする。

後に百画堂となる栄町の家が、後に百画堂の看板店員となるお啓さんの手に入る、その顛末を描いた『追憶の家』の舞台は、時代が大正から昭和へと変わる1926年の冬。

シリーズの第一作であり、一番新しい時代を扱った『飛翔少年』は日本に台湾が割譲されて四十年、「始政四十周年記念台湾博覧会」に盛り上がる昭和10年と、その十年後に訪れる日本時代の終焉の前夜を描いています。

シリーズ内で詳細に物語られる時代は昭和元年から10年まで。台湾のモダンタイムスを生き生きと満喫する台北の人々は、昭和20年に何が起こるかなど知る由もありません(その予感や、予兆である昭和恐慌の影もまた確かに描かれているのですが)。

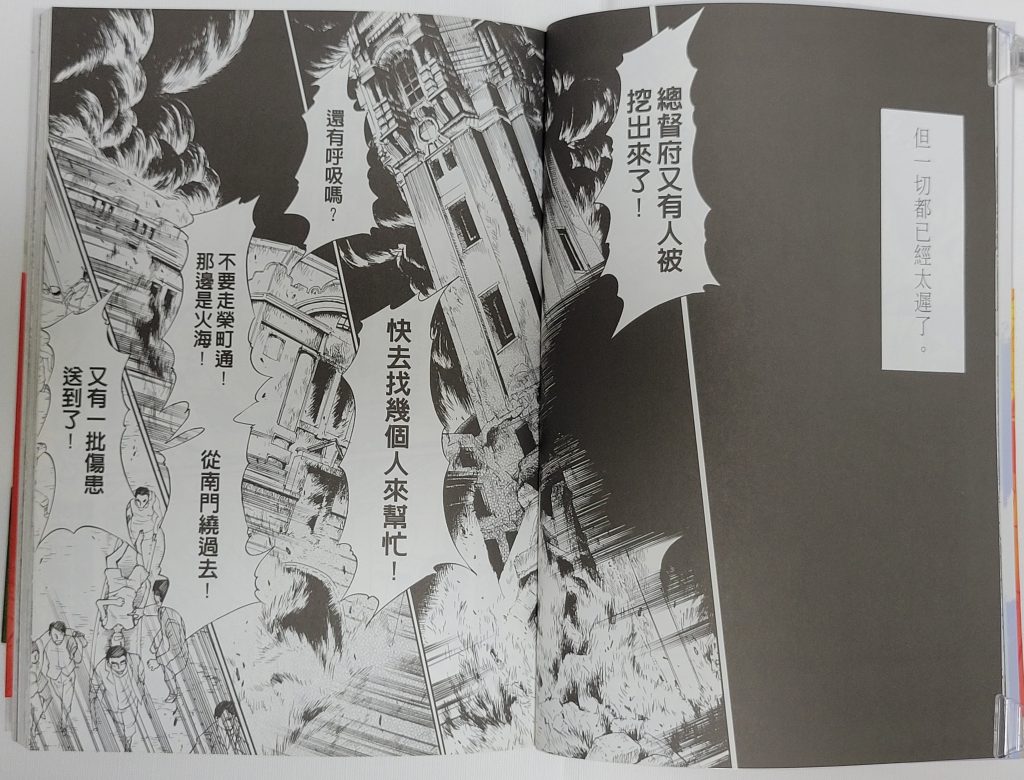

そして昭和20年5月、台北栄町が大空襲に晒され、恐らくは百画堂も燃え落ちる。店主も店に集った日本人客たちも翌年には日本へ引き揚げ、台湾人客たちの中にも恐らくは二二八事件とそれに続く白色テロの中で命を落とす人が出てくる。百画堂は記憶の中へ歴史の中へと消え去っていく。そういう未来は作品の中では描かれないのですが、作品を読む私たちはそれを知っている。そのことがこの作品に、より深い味わいを与えているのです。

*台湾にはそもそも、オーストロネシア語族の人々が住んでいました。漢人の移住開始以降「蕃人(野蛮人)」と呼ばれ、日本時代には「生蕃(せいばん。文明化しようとしていない野蛮人。漢人との同化が進んでいた人々は「熟蕃―じゅくばん」)、皇民化以降は「高砂族」、戦後は国民党政府によって「山地同胞」と呼称された彼らは、台湾のそもそもの住民であることを示す「原住民」を現在は名乗るようになっています。日本語でいうと「先住民」にあたりますが、中国語での「先住民」は「既に滅んだ民」のニュアンスを持つことに鑑み、また彼ら自身が選んだ呼称であることを尊重し、本稿では「原住民」の呼称を用います。

日本時代の終焉を、『綺譚花物語』と同じく女性の目線から描いた作品と言えば、『一九四五夏末』という名作も、台湾史漫画の先駆けとして誕生しています。今回紹介する第二作目はこちらです。

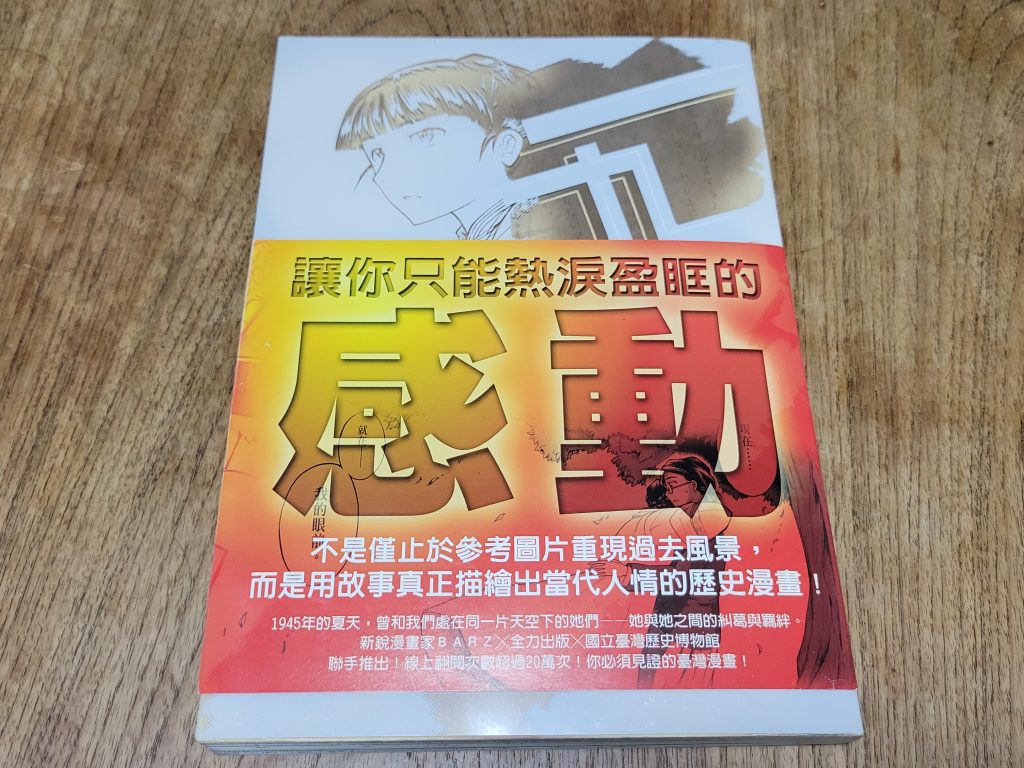

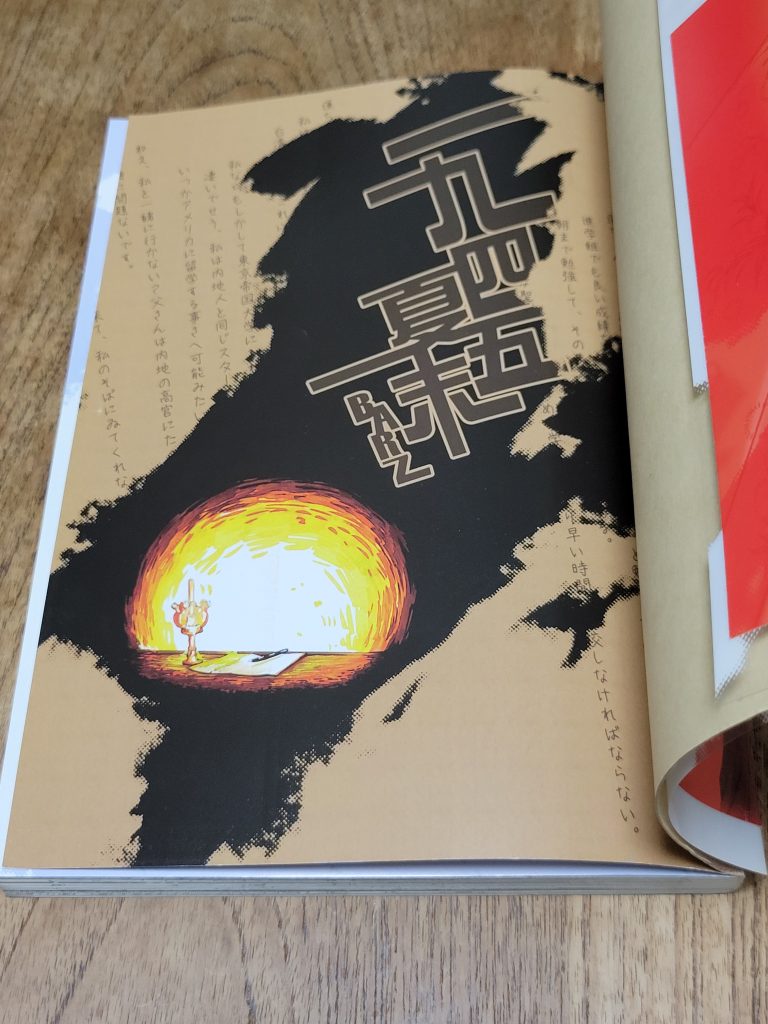

『一九四五夏末(1945年、夏の終わり)』:著者、BARZ

『飛翔少年』の最終ページのほんの数日後に起こった「台北大空襲」。その場面から幕を開ける本作は、皇民化が推進される日本時代に生きたヒロインのアイデンティティクライシスを描いた凄まじい作品です。

客家人の貧しい農家に生まれたヒロイン「葉雁萍(よう・えんへい)」が、その優秀さを買われて台湾人富豪の養女「呂雁萍(ろ・えんへい)」となり、皇民化が進む中「宮下萍子(みやしたへいこ)」として台北州立台北第二高等女学校に入学する。さらに卒業後は日本に留学し、女医となる。しかし彼女の内面は実は、貧しい客家人である自分、台湾人富豪のお嬢様である自分、日本人である自分、によって常に三つに引き裂かれており、そのことが最後には間接的にとは言え、彼女を死に追いやってしまう。

主席での女学校卒業を間近に控えたある日、担任との面接で日本への留学を進められ、さらに「あなたなら東大にだって進学できるかもしれない」という教師の言葉に有頂天になった萍子。しかしその直後、担任が次席の生徒に向けて発した「あなた、本島人なんかに負けて悔しくないの?」という言葉を偶然耳にしてしまったことで、「自分も日本人だ」という彼女の意識は大きく揺るがされます。

さらに故郷に残した実妹に送った手紙に書いた「養父に頼んで一緒に日本へ留学しよう」という誘いは「私は先日幼馴染みと結婚しました」「あなたと私は違います」という返事によって払い除けられてしまう。日本人「宮下萍子」になることも、自らのルーツ「葉雁萍」に戻ることもできなくなった「呂雁萍」は、日本と台湾の狭間を彷徨い続けることになるのです。

台北すら空襲を受ける中、香港への脱出を勧められた呂雁萍は、最後に一度だけ妹と会うことで自分を取り戻そうと、故郷である新竹へ向かい、そこで命を落とします。

五十年に亘る台湾統治の成果を破壊し焼き尽くす台北と新竹の空襲の焔。ヒロインが通っていた台北第二高等女学校も度重なる空襲で甚大な被害を受け、戦後は廃校となりました。

そして客家語を話す客家人と台湾語を話す台湾人の間に、日本語という共通言語がもたらされたことによって、従来であれば予想だにしなかっただろう未来へと踏み出すことができたヒロイン、日本時代があればこそ誕生し得たこのヒロインもまた、日本時代と共にその命を終えます。

この作品は実は国立台湾歴史博物館による「第二次大戦下の台湾人」のオーラルヒストリー研究の一環として作成されたものです。前述したとおり、第二次大戦、そして日中戦争とは、台湾にとってとても複雑な戦争であり、このため「第二次大戦下に於いて日本人だった台湾人」には長らく「日本人の味方をした裏切り者」という色眼鏡を装着した状態でしか焦点が当てられない状態が続いていました(このため、台湾に於いて発生した空襲被害など様々な第二次大戦時の傷跡についても充分な検証はこれまでほぼ行われないまま放置されていました)。

民主化を経て今ようやくその色眼鏡が取り除かれ、「単にあの時日本人だっただけの台湾人」としての見つめ直しが始まっているのです。その意味で本作は『戦争は台湾人女性の顔をしていない』だと言えるでしょう。そして今後もそういった作品は生まれてくるはずです。

『一九四五夏末』は「日本語」が主要な題材の一つであり、作中で主人公たちが交わす手紙は全て日本語で書かれています。そもそも貧しい客家人の農家に生まれ、従来であれば文字など一つも書けない状態で嫁に行くことになったであろう彼女達にとって、唯一読み書きできる文字は義務教育制度の下、公学校*で学んだ日本語なのです。この作品を締め括る最後の一文もまた、日本語で書かれています。

*公学校は日本時代に設けられた台湾人児童向けの初等教育機関。日本語学校としての役割が大きく、日本人児童が通う小学校とはカリキュラムなどが異なっていました。また台湾人児童の中でも原住民の児童に対しては「蕃童教育所」が設けられていました。いずれも義務教育ではあったものの、日本国内に於いてすら農家の子供などは「家庭の事情」で通学免除を願い出ることがあった時代であり、全ての児童がつつがなく通学できたわけではありません。『一九四五夏末』でも、妹の玉蓮は姉と同程度の学力を有していますが、公学校の出席日数はギリギリで、恐らく二年ほど留年した末にようやく卒業しています。

日本時代の台湾に、公用語として君臨した日本語は、戦後、今度は国語がその地位に君臨したことで速やかに忘れ去られていきました。日本語だけでなく、日本時代そのものがその後長きに亘って「語ってはならないあの時代」化したとも言えます。

その過程で日本語以外にも様々な「日本」が台湾からは消えていきましたが、これを一概に「国民党政権下だったからだ」と片付けることはできません。むしろ今、民主化された台湾でそれらが復活するか否かが、それらが台湾人自身にとっても復活させたいほどの愛着あるものだったのか、朽ち果てても問題のない程度の無関係なものだったのかを判断する材料となるように思います。日本時代に区画整理などの名目で廟を取り除かれてしまった神々の像が、信者の家で大事に保管され、戦後たちどころに新たな廟を築かれてかつての地位を取り戻したように。

そして日本時代の全てが儚く消えてしまったわけではありません。戦後から現在に至るまで、残り続けたものもまたあるのです。三番目に紹介する作品は、そういったものの一つに焦点を当てています。

『友繪的小梅屋記事簿(友繪―ともえ―の小梅屋備忘録) 第一巻』:著者、清水

『一九四五夏末』で宮下萍子がセーラー服を着て通ったあの台北第二高等女学校に、生徒たちがまだ海老茶の袴で通学していた大正時代を描いた作品。

台北の官庁街から程近い料亭「小梅屋」の孫娘、台北第二高女の二年生である日本人少女の友繪は、学校創立五周年のプログラムとして園遊会を行なうことに。園遊会でどんなメニューを提供するのか決めようと、友繪のおじさんによる引率の下、

台北第二高女は1919年創立なので、五周年なら1924年の大正13年。この年の台北で食べられたメニューは、実は今でも台北で食べられるのです。

表町通(おもてまちどおり)こと現在の「重慶南路(じゅうけいなんろ)」、京町通(京町通)こと「博愛路(はくあいろ)」で挟まれた栄町通二丁目は、『北城百畫帖』でもおなじみの目抜き通りです。和洋菓子店も葉茶屋も何軒かありましたが、友繪たちが訪れたのは、表町通にあった一六軒と、栄町通二丁目の入口にあった辻利茶舗。

台湾と西洋の味覚との接触自体は、実はイギリス人が来台した清朝末期からなくはないのですが、それらが庶民の口にも入るものとして店で販売されるようになったのは、やはり日本時代のことでした。

チョコレートやキャラメル、チューインガムといったポケット甘味から、クッキー、ケーキ、プリンといったオーブンを使う菓子、アイスクリームなどの氷菓に至るまで、明治の文明開化から昭和モダンを通じて日本人の口に馴染んでいった洋菓子類は、同時に日本時代を通じて台湾人の口にも馴染みの味となったのです。そして戦後も洋菓子は、欧米との関係の深さもあって台湾で日常的に提供し続けられ、発展を続け、現在に至っています。ほぼどこの街にも洋菓子店、もしくは洋菓子を提供するカフェがある現在の台湾は、こうして誕生したのです。

和菓子もまた、店主が日本へ引き揚げた後は台湾人職人が受け継いだその味を台湾人たちが求め続けて、今も生き残っています。

そして紅茶。この場面で友繪たちが口にしているお茶は「特別に取り寄せた角板山(かくばんさん)産の紅茶」「100%国産茶葉使用」だと紹介されています。これは実は「日東紅茶」。桃園空港のある桃園市の東側の山岳地帯、角板山のふもとには「美しすぎる紅茶工場」と呼ばれる「大渓老茶工場(1926年建設の角板山工場)」が今も残っていて見学可能。ここで産出され、川伝いに台北に運ばれ、最終的には基隆港から輸出されていた紅茶が、三井合名会社による「日東紅茶」です。

この地での三井の茶畑開拓は1899年から始まっていますが、紅茶を作り始めたのは正式には1928年からなので、この「日東紅茶」は辻利が特別に注文して加工してもらった品なのかもしれません。当時の台湾は日本領なので、100%台湾産はイコール100%日本国産でした。

三井の日東紅茶は戦後も台湾茶葉を使用していました*が、台湾紅茶はそのうちスリランカ紅茶と価格競争で競り負け、一時は生産が廃れてしまいます。しかし近年になって再び台湾紅茶の生産が小規模ながら復活しつつあります。高品質な台湾紅茶もまた、時を越えて今なお味わえる品の一つになったのです。

*三井の茶工場や茶畑は戦後、国民党政府によって接収され国有工場化。その後売却されて民営化しました。しかし茶畑に適した地は、実は元々台湾の山岳原住民の居住地だった場所も多く、日本時代に総督府によって父祖の地から追い出され、戦後はそこが国有地となり、さらに売却されてしまったことで、今も奪われた土地を取り戻せずにいる人々もいます。これもまた「今に残る日本時代」の一つです。

一六軒の建物は戦後も長らく魔改造された状態で残っていましたが、数年前にビル化されてしまいました。辻利茶舗の建物には現在はスターバックスが入居しています。

台湾への西洋料理の流入そのものはやはり清朝末期に遡れるのですが、それらがお金を払えば誰でも食べられるものになったのは、これまた日本時代のことでした。清朝末期、日本への割譲前の台湾に於ける西洋文明の浸透具合は、日本でいうなら擬洋風建築が出てきた明治初期の状態で、そこから明治28年の日本へ20年余りを一気にワープしたのだと言えるかも知れません。

鉄道ホテルは台北大空襲で爆撃を受けて営業不能となるまで、台湾で随一の高級ホテルだった場所です。殖民地という性格上、日本時代に台湾で作られた街並みや施設は、台湾人に対しては「日本の一部となることで得られる最先端の文化的生活」への憧れを掻き立てるための住宅展示場やパビリオン、欧米諸国に対しても「文明国日本」による殖民地運営の優秀さを印象付けるためのテーマパークのような役割を帯びています。中でも、日本でいえば帝国ホテルに匹敵したこのホテルは目玉の一つであり、フルコースの提供が売りでした。

これよりはもう少し庶民的な味として、カフェーやビヤホール、百貨店の特別食堂で提供されるハヤシライスやオムライス、タンシチューやカレーと言ったメニューがあります。

日本料理や台湾料理もそれは同じで、料亭や高級台湾料理店で供される懐石料理やコース料理の他に、街の食堂で味わえる庶民の味が色々とありました。

鉄道ホテルは爆撃を受け、戦後は焼け残った備品もほとんどが接収された状態で名ばかりの復活を遂げ、かつての高級ホテルに戻ることはないままに消えていきましたが、西洋料理のフルコースを提供するホテル、までが消え去った訳ではありません。戦争中にカフェーの女給たちによるサービスが途絶えても、リーズナブルな洋食を提供する店まで消えてしまいはしませんでした。

モダンな西洋式ビルを構えていた高級台湾料理店の歴史は案外短く、台湾人自身の生活と娯楽の変化によって次々とその灯は消えていきます。ただし料理は地元の伝統の味としてその後も引き継がれました。日本式料亭も戦後に経営者が引き揚げたことで、料亭としての営業は途絶えましたが、建物は今も幾つかが残っています(

そして本作の舞台である台北第二高等女学校。台北大空襲に先立つ5月11日の空襲で敷地南側の旧校舎は赤煉瓦の外壁のみ残して木造部分の大半が焼け落ち、台北大空襲では防空壕に爆弾が落ちて校長含め数名が殉職*する被害が出ます。

*戦争中はこの学校の生徒たちも授業そっちのけで、様々な作業の手伝いに駆り出されます。このため家族と共に疎開する生徒も増え、5月時点では一人も登校していない状態だったので生徒の犠牲者は出ていません。『一九四五夏末』の冒頭で、空襲に巻き込まれて落命する後輩の女性は、卒業後に就職先から奉仕作業の指導員として母校に派遣されていた人物がモデルです。

被害があまりに大きかったため、戦後の学校の統廃合時にはそのまま廃校となった台北第二高等女学校ですが、実はこの建物はその後、修理され再利用されて今も健在です。戦後台湾にやってきた国民党政府は、いずれ中国に戻るつもりだったので、台湾のインフラ整備や施設建設にあまり力を割かず、残っている日本時代の建物を再利用しました。台北第二高等女学校の建物は戦後しばらくの間、農林庁の庁舎として使用され、1960年からは立法院庁舎となっています。グーグルマップの航空写真で見ると、校庭部分の東寄りに議場が新築されている以外、敷地内の建物配置がほぼ変わっていない*こともわかります。

*敷地東南の角はプールや小庭園、バスケットコートなどがありましたが、今は三階建ての庁舎が敷地南側の旧校舎から繋がって増築されています。またその南側、講堂と雨天体操場、倉庫などのあった部分には立法院群賢楼ビルが建っています。

四作目には、台北に今なお残る建物と、そこに収集されていた品についての作品を。現在も台北植物園に保管されている大量の植物標本にまつわる物語です。

『採集人的野帳(プラントハンターの野帳) 第一巻』:著者、英張

台北の西側、淡水河沿いに位置する旧市街「大稻埕(ダーダオチェン)」は淡水河による舟運の歴史を持ち、今でもお茶や漢方薬など様々な乾物を取り扱う店が多い場所です。作中、山野で植物標本を収集するプランツハンターたちは、大稻埕の一角に店を構える薬草店「徳青堂」の主に、標本鑑定のため力を貸してもらっています。

ところが店が火事になり、預けられたばかりの標本が全て灰と化した上、標本を救おうと燃える店に飛び込んだプランツハンターの佐佐木先生まで骨折の重傷を負ってしまう事態に。

大稻埕はイギリス商人が多く来台した清朝末期からの街であり、このため建ち並ぶ店舗は日本時代が到来する以前からのものであっても西洋建築の影響を受けた外観を備えたモダンなものが主流でした。西洋風の外観(いわゆる「看板建築」であることもちょくちょくあります)に中国の伝統家屋の配置と内装がミックスされた「ウナギの寝床」風「街屋」は、台北市の中心部が戦後は市の東側の未開発地域に移っていったことで、再開発されることなくタイムカプセルのように生き残り、今では重要な観光資源となっています。赤煉瓦の壁に木材の梁を渡して瓦屋根を葺いた閩南(びんなん)式*平屋建てや、赤煉瓦とモルタルのレリーフで仕上げたバロック建築風な外観の背後に瓦屋根が見え隠れする看板建築、鉄筋コンクリートを使用したアールデコ風の三階建てなど、建築技術の発達していく過程がまざまざと見て取れるありがたいエリアです。

*閩南とは福建省南部を指し、明代清代に台湾へ移住した人々の大半はこの地の出身。このため建築物の形式や言語なども閩南の影響が大きくなっています。

さて、実はこの火事の原因は、店主のドラ息子である許涼山の過失。激怒した父親により、佐佐木先生へのお詫びとして植物園へドナドナされ、臨時の助手を務めることになった涼山は、父親譲りの鑑定眼を生かし、燃えてしまった標本の再収集に協力することになるのです。

台湾から産出される資源を充分に有効活用するため、総督府は「中央研究所」という施設を設けていました。台北植物園はこの中央研究所の「林業部」。日本時代初期からのこの植物標本採集の目的は台湾の森林資源開発にありましたが、今では台湾の自然を理解するための貴重な教材となっています。

そして作品の舞台となる1924年(奇しくも『小梅屋』と同じ年)では、まだ出来たてで空っぽだった腊葉館(さくようかん)。

「腊葉」は「押し葉」のことで、ここは押し葉標本の整理と保管を行う研究施設でした。

戦後も標本を蓄え続けたこの建物は、収納場所が一杯になったことで2000年に、コレクションを新たに建てられた「植物標本館」へと移転させ、一旦はその役割を終えます。しかし2008年に台北市の古蹟に指定されたことで、今度は植物採集の歴史を学ぶための場として新たな役割を担い、2017年から展示施設として公開されて今日に至っています。

五十年に亘る日本時代は、台湾に決して何も残さなかったわけではないのです。台湾の日常や街角に、様々な形でこの時代は残っている。そして残るための基準とは基本的にはあくまでも台湾人自身が、残す価値、保存する価値、復活させる価値、をそこに見い出したか否かに左右されるのだと思います。もちろん、土地問題のような、いまだ解決し得ない「傷跡」はまた別の話ですが。

そしてなによりも、「自分達の未来を自分で決められなかった」ことでもたらされたこの五十年は、政治参画に対する強い意欲を台湾人の中に育みました。

それについてはまた後日、書いてみたいと思います。

なお、今回紹介した作品のうち『北城百畫帖』の著者AKRUさんは、ただいま日本でも活躍中。2020年の『台湾ごはん何食べる?』は、台湾では8月に、日本では11月に出版という、

日本語版は『台湾ごはん何食べる?』 台湾版は『呷飽未? 阿米與美菜樂食記』著者、AKRU

またAKRUさんの台湾での単行本は他に、清朝末期の台湾山岳地を旅するイギリス人青年トーマを描いた幻想冒険譚『柯普雷的翅膀(コプレの翅)』があり、この作品の外伝的位置に当たる同人誌作品『百獣の笛』がKADOKAWAの雑誌『青騎士』に掲載されました。『青騎士』では今後も継続的に、同人誌発表されたAKRUさんのファンタジー系作品を掲載予定だとのこと。

『柯普雷的翅膀(コプレの翅)』:著者、AKRU