「海外マンガRADIO」というポッドキャストをやっている関係で、最近は定期的に海外のマンガ関連のニュースをチェックするようにしているのだが、ちょっと前にバンド・デシネ(フランス語圏のマンガ)の情報サイトを眺めていて、あるニュースが目に留まった。「『終わりなき世界(Le Monde sans fin)』が100万部に到達!」。実に景気のいい見出しである。

記事によると、2021年10月にフランスで発売されたこの『終わりなき世界』という作品は、2022年にフランスで最も売れた本(バンド・デシネに限った話ではなく、本全体で最も売れた)となり、2024年になって、フランス語版だけで累計100万部を突破したのだという。海外での評価も上々で、今や20カ国語以上に翻訳されているのだとか。

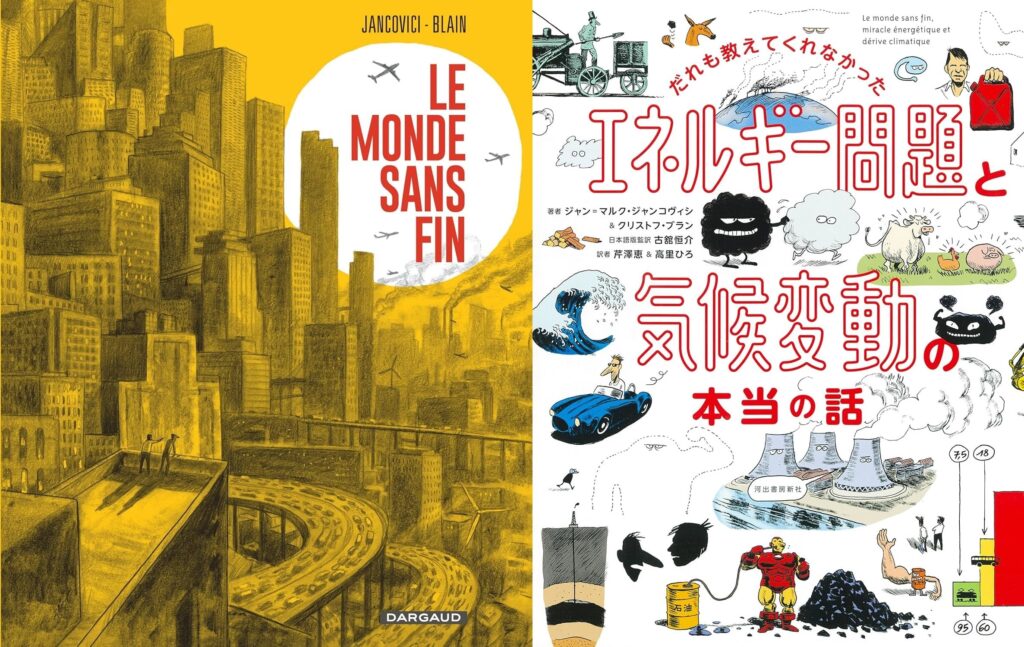

実はこの作品は日本語にも翻訳されている。原書のタイトルは跡形もなくなっているが、昨2023年12月に発売されたジャン=マルク・ジャンコヴィシ&クリストフ・ブラン『だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話』(監訳:古舘恒介、訳:芹澤恵、高里ひろ、河出書房新社、2023年)がそれだ。

帯の裏側に「フランスで累計56万部強」「大反響を呼び11言語に翻訳が決まった話題書」とあるが、その時点から半年ほどで、ほぼ倍の100万部に達したのだからすさまじい。

今回はこの作品を紹介しよう。

***

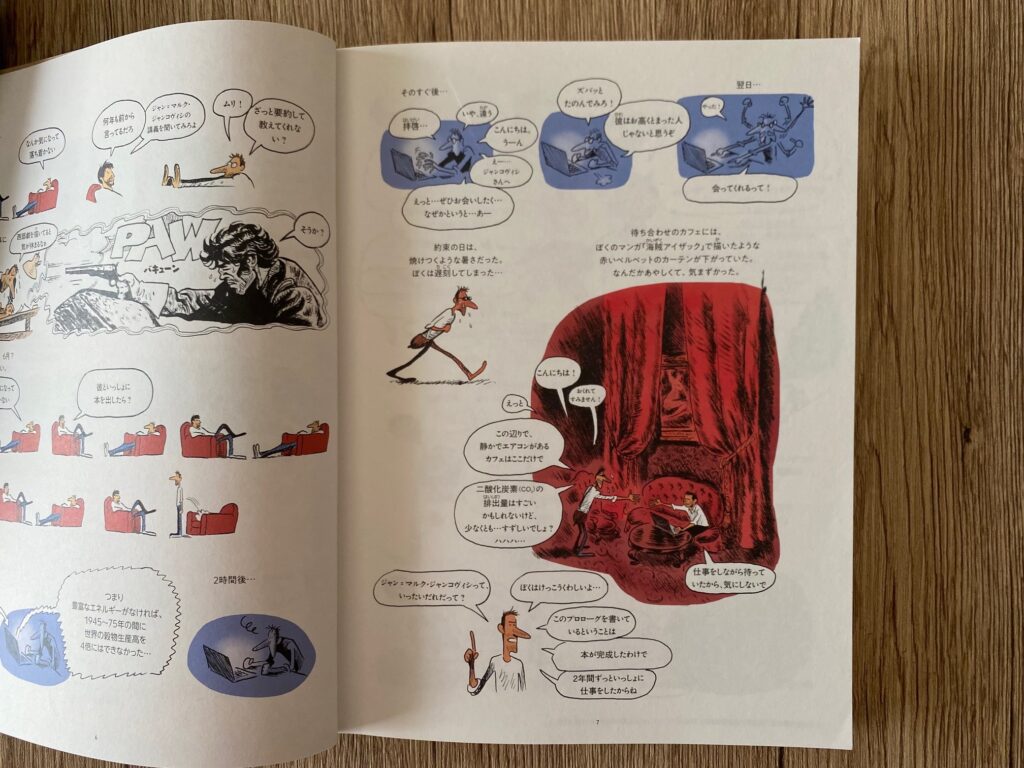

本書がどういう作品なのかは、「プロローグ」で簡潔に語られている。本書の作者のひとりでバンド・デシネ作家のクリストフ・ブランは、2018年8月、恋人と一緒にバカンスを過ごすため、フランスのブルターニュ地方に車で向かう。25℃という気温のなか、快適なドライブを楽しんでいる彼は、恋人からパリが今まさに熱波に襲われていて、やがて2050年にはパリとフランス東部の気温は50℃にまで達するというニュースを聞かされる。

そのニュースが気になって仕方のない彼は、数週間後、兄の勧めで、エネルギーと気候変動の専門家ジャン=マルク・ジャンコヴィシの講義をインターネット上で聞き、すっかり感銘を受け、一緒に本を作るべくさっそくアポを取る。

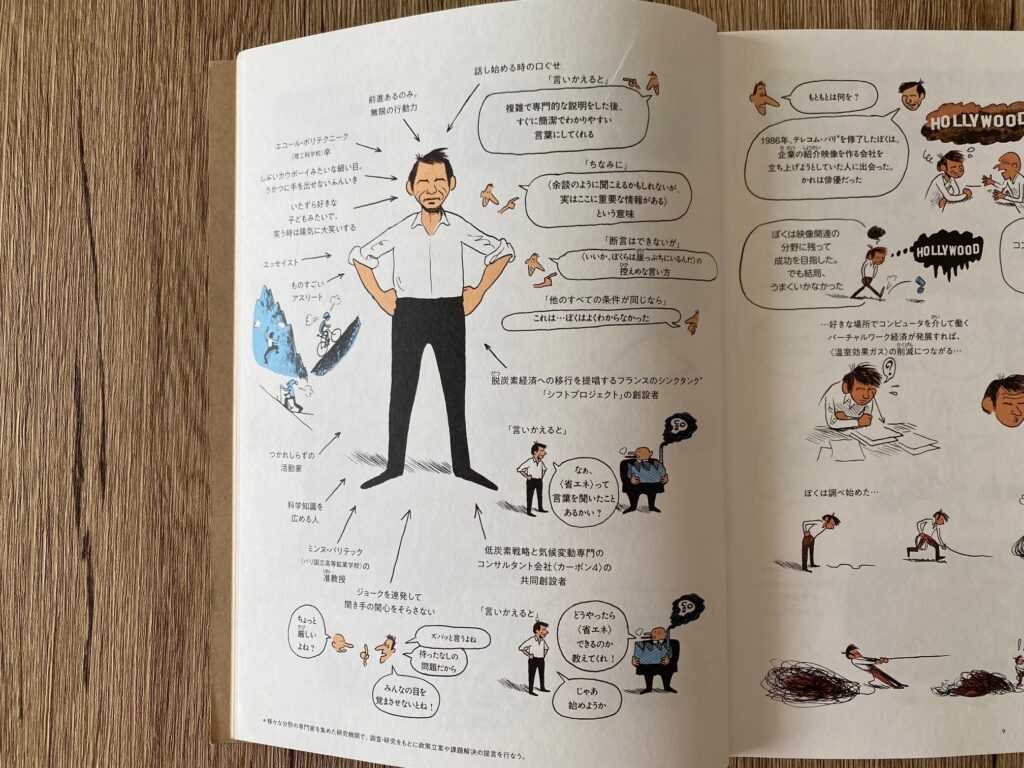

ジャン=マルク・ジャンコヴィシは、エコール・ポリテクニーク(理工科学校)を卒業した超エリート。大学卒業後、しばらくは映像関連の仕事に従事していたが、1990年代半ばに温室効果ガスと地球温暖化の問題に興味を持ち、その分野の第一人者となった人物である。

本書はそのジャン=マルク・ジャンコヴィシが、バンド・デシネ作家のクリストフ・ブランにエネルギー問題と気候変動についてレクチャーしていくという体裁の作品である。

本書は大きく「エネルギー」と「気候」のふたつのパートに分けられている。

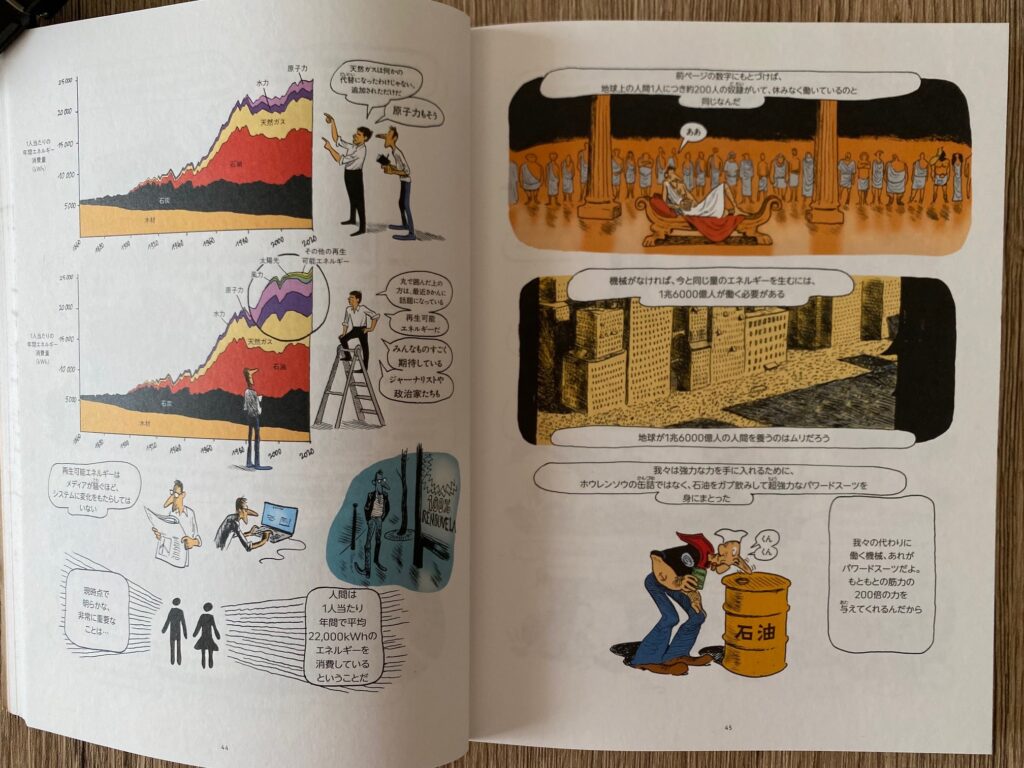

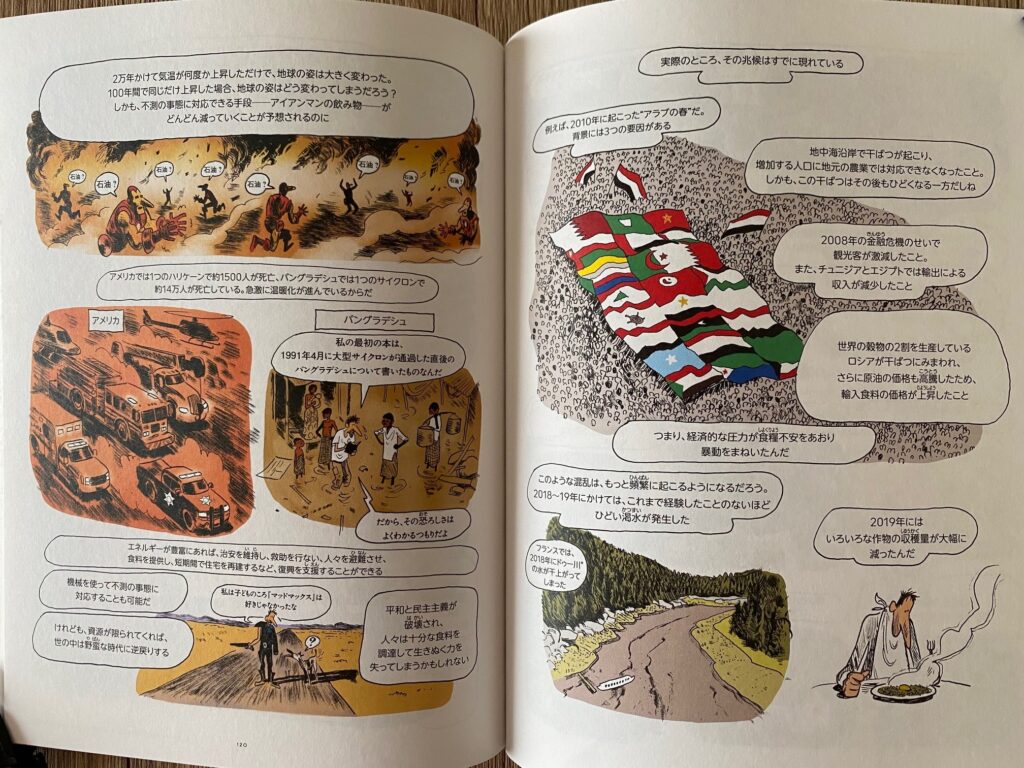

「エネルギー」のパートでは、産業革命以降、エネルギー資源が再生可能なエネルギーから化石燃料に変わり、そうすることでいかに人類が豊かな暮らしを送れるようになったか、そして豊富なエネルギーが社会をどう変えてきたかが語られる。

現代の生活においては、衣食住のあらゆる局面で機械が人間をサポートし、時には人間の代わりに仕事までしてくれ、そこに膨大なエネルギーが費やされる。それらをすべてを含めると、人間は1人あたり年間で平均22,000kWhのエネルギーを消費しているのだそうだが、それはすなわち人間1人につき約200人の奴隷が休みなく働いているのに等しい。これだけ便利な暮らしを手放すことができるはずもなく、エネルギーが膨大に必要な世界の歩みは不可逆である。

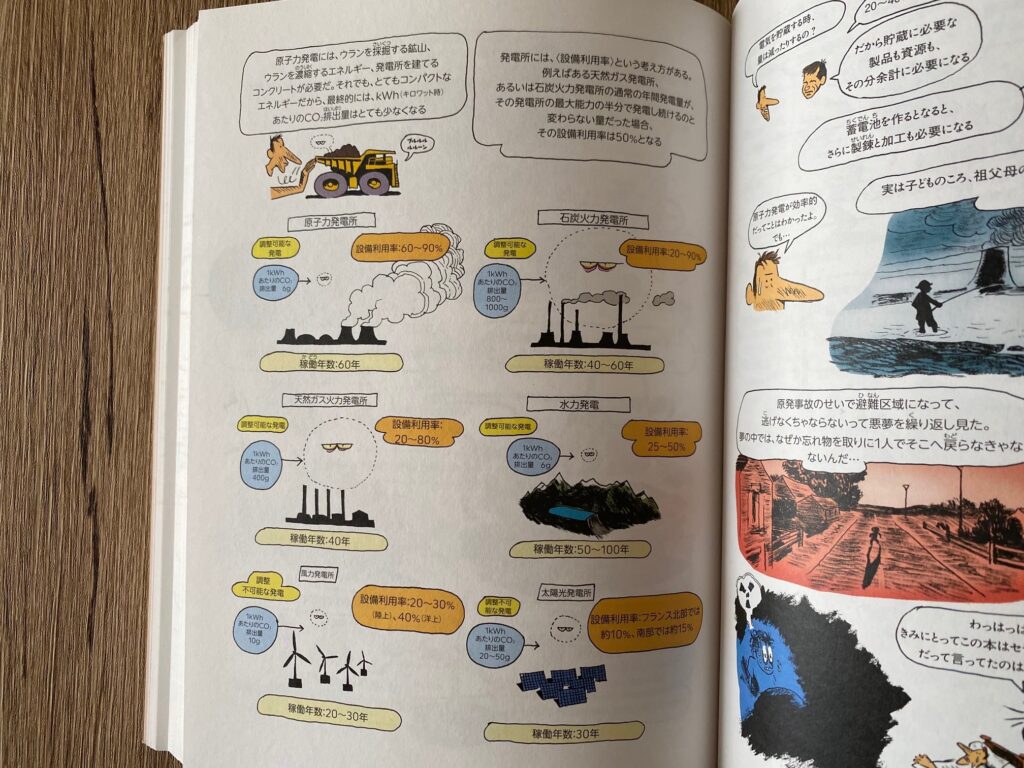

その膨大なエネルギーを効率よく安価に提供してくれているのは、現状、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料で、それらは地球温暖化の原因となるCO₂の排出が多いという問題点を抱えている。太陽光や風力、水力といったCO₂排出量の少ない再生可能エネルギーが注目を浴びているが、現状、新たなエネルギーとして追加されただけで、コスト的にも効率的にも、とてもまだ化石燃料の代替にはなれそうにない。

「気候」のパートで語られるのは、膨大なエネルギーの使用が温室効果ガスの増大につながり、それがいかに気候変動を引き起こしつつあるか、そして気候変動が人間の暮らしにどのような影響を与えているかである。

そのような状況のなか、ジャン=マルク・ジャンコヴィシが当面の現実的な選択肢として提案するエネルギー源が原子力発電だ。原子力発電は、設備の稼働年数や利用率、CO₂排出量の観点からも極めて優秀なのだという。原子力発電というと、当然、チョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所や福島第一原子力発電所における過去の痛ましい事故が思い出されるが、それらについても過敏に反応するのではなく、何が問題だったのかを正しく知り、二度とそうしたことが起こらない対策をすることで乗り越えられると語る。

もちろんエネルギー源を原子力発電に替えればすべて解決という簡単な話ではない。温室効果ガスの増大を抑制するためにやれることはいろいろある。その提案で本書は締めくくられる。

***

ことほど左様に、本書はエネルギー問題と気候変動問題をテーマにした学習マンガならぬ学習バンド・デシネとでも呼びたくなるような作品で、『終わりなき世界(Le Monde sans fin)』という原題が『だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話』という邦題になったのは、ある意味納得である。本書の日本語版は「14歳の世渡り術プラス」という叢書の1冊として刊行されていて、まさにそういった本として読者に届けようとしている意図が感じられる。

では、本書はもともとフランスでそういった本として出版されていたのかというと、まったくそんなことはない。冒頭で言及した「『終わりなき世界(Le Monde sans fin)』が100万部に到達!」という記事は、本書をむしろ、かつてもっぱら文芸として扱われてきたエッセイや回想、証言といったものが、バンド・デシネの中に入りこんだ最近の傾向の一環として捉えている。こうした傾向は1990年代からちらほらと存在し、2000年代以降、現在に至るまで少しずつ増えてきた印象である。実際、本書には学習バンド・デシネという言葉からはみ出してしまいそうな、ユーモアや皮肉、鋭い考察も多々散りばめられていて、それが本書を非常に魅力的な読み物にしている。

彼我の違いは表紙を並べてみれば一目瞭然である。おそらく表紙もタイトルも原書のまま日本で出版したところで、残念ながら、あまり注目されないはずで、海外マンガを日本で翻訳出版する出版社の工夫が垣間見えて、非常に興味深い。

ちなみに作画を手がけたクリストフ・ブランは、本書以外では『三つ星シェフの味付けの魔法』(内坂芳美訳、エクスナレッジ、2016年)が邦訳されている。ミシュランガイド三つ星シェフのアラン・パッサールに取材し、彼の料理哲学を解き明かした本で、他ではなかなかお目にかかれないタイプの料理マンガである。専門家に取材し、それを作品にするという意味では、今回紹介した『だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話』ともよく似ている。

クリストフ・ブランの作品は、日本ではその『三つ星シェフの味付けの魔法』と『だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話』しか読むことができないので、ジャーナリスティックな作家という印象を与えてしまいかねないのではないかと思うが、もともとはその独特なアートで着目された作家であり、2010年と2011年には、フランスの外務省を描いた『オルセー河岸(Quai d’Orsay)』という作品で一躍スターになった、今やある意味バンド・デシネを代表する作家のひとりでもある。

そういった背景を踏まえた上で読むと、またちょっと印象が変わるのではないかと思う。いずれにせよ、100万部超の売れ行きも納得の非常にすばらしい作品なので、ぜひ実際に手に取ってみていただきたい。

筆者が海外コミックスのブックカフェ書肆喫茶moriの森﨑さんと行っている週一更新のポッドキャスト「海外マンガの本棚」でも、2024年2月9日更新回で『だれも教えてくれなかった エネルギー問題と気候変動の本当の話』を取り上げている。よかったらぜひお聴きいただきたい。