今となってはもうずいぶん昔のことのように感じられるが、2021年1月に『ユーロマンガ』電子版が創刊された。

わざわざ「電子版」と断っているのは、電子版ではない『ユーロマンガ』もあるからで、そちらは今からもう15年も前の2008年9月にEuromanga合同会社が発行し、飛鳥新社が発売する形で創刊され、2013年4月刊の第8号まで続いた。フランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”を翻訳掲載する日本初の専門誌(雑誌の体をとっているが書籍で、当初は年2回刊だった)で、筆者に翻訳者としてデビューするチャンスをくれた媒体でもある。

改めて2008年刊の『ユーロマンガ』第1号を開いてみると、『スカイ・ドール』、『ラパス』、『ブラックサッド』、『天空のビバンドム』の4作品が訳載されていて、それ以外に記事が3つ載っている。ページ数は120ページ程度、値段は1,500円(税抜)。当時、バンド・デシネの日本語訳は年に数冊出ればいいほうで、『タンタンの冒険』や『スマーフ』のような絵本扱いで翻訳出版された作品を除けば、ある程度広く知られていたのは、メビウスやエンキ・ビラルなど、アートに特徴のある一部の作家のみ。その時代に『スカイ・ドール』や『ラパス』、『ブラックサッド』(この作品は『ユーロマンガ』以前に早川書房から単行本が2冊出版されていた)といった2000年代以降の新しいバンド・デシネを紹介した功績は決して小さくなかったのではないかと思う。

対して、同じEuromangaが今度は直接リリースする形で2021年1月に刊行した『ユーロマンガ』電子版第1号は、ページ数350ページ、10作品収録、値段はなんと800円(税抜)。2008年以降、Euromangaが手がけてきた既刊作品の再録もあるが、『テーレマコス』、『メカニック・セレスト』、『ポルトガル』、『シャングリ=ラ』、『執行猶予』、『エマとカピュシン』はこの機会に新たに翻訳された。しかも、その大半が2010年代後半に世に出た新しいバンド・デシネである(『テーレマコス』の原書は2018年刊、『メカニック・セレスト』は2019年、『シャングリ=ラ』は2016年、『エマとカピュシン』は2017年)。

筆者は『ユーロマンガ』の翻訳者のひとりなので手前味噌感が否めないが、2008年に日本ではまだあまり知られていなかったバンド・デシネの扉を開き、その向こう側に広がっている世界を垣間見せてくれた『ユーロマンガ』が、その扉をさらに広げ、10年以上の歳月とともに変化したバンド・デシネの今をたっぷり見せてくれているのがすばらしい。

邦訳バンド・デシネだけで構成された350ページの雑誌をほぼ月刊ペースで刊行するなんて、10年前だったらにわかに信じられなかったことだ。2008年の『ユーロマンガ』以降、バンド・デシネが継続的に翻訳されてきたこと、電子書籍が普及したこと、右肩上がりだった電子書籍がコロナ禍の巣ごもり需要でさらに注目を浴びたこと……、そんな要因が重なってこのような挑戦が可能になったのだろう。

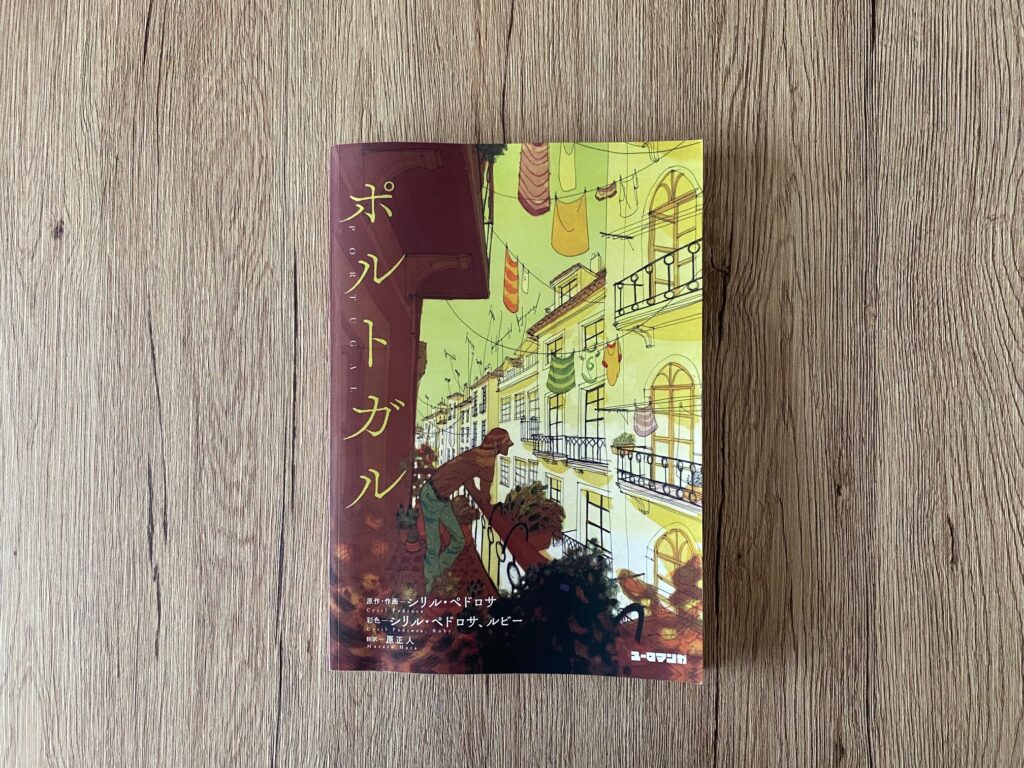

あいにく今回の挑戦は、2022年7月刊の『ユーロマンガ』電子版第12号で一旦終了となったが、その後、現在に至るまで連載作品が続々と単行本化されている。単行本と言っても、基本的には電子書籍なのだが、ここでもまたEuromangaは新たな挑戦に身を投じている。『ユーロマンガ』電子版で連載された拙訳のシリル・ペドロサ『ポルトガル』については、電子だけでなく、Amazonのプリント・オン・デマンド(POD)のサービスを利用した紙の単行本としても刊行することにしたのだ。

製作コストや販売時のリスクを考えると、電子だけで刊行される邦訳海外マンガは今後さらに増えていくことが予想される。とはいえ、邦訳海外マンガの希少性や造本に魅力を感じ、やはり紙でほしいと考える読者も少なくないわけで、電子書籍での販売を基本としながら、紙の書籍の販売も可能にするこの試みは非常に興味深い。今回はEuromangaの新たな挑戦の第1弾となるこの作品を紹介しよう。

***

本書の作者シリル・ペドロサの単行本が日本語に翻訳出版されるのは、今回の『ポルトガル』が初めてだが、2009年刊の『ユーロマンガ』第3号に既に短編「抵抗(Résister sans papier)」(大西愛子訳)が訳載されている。『ポルトガル』の原書はそれよりあとの2011年、ベルギーに本拠地を置く出版社デュピュイ(Dupuis)社から刊行された。『ユーロマンガ』は、2009年時点で注目していた作者の代表作を、今回ほぼ10年越しで送り届けたことになる。

物語の主人公は中年のバンド・デシネ作家シモン・ミューシャ。ここしばらくは納得がいく作品が作れておらず、今は創作を一旦中止して、小学校で美術を教えながら、恋人のクレールとパリ郊外で借家住まいをしている。クレールは家を購入して、「ふたりの居場所」を作りたがっているが、一方のシモンはあまり乗り気になれずにいる。どうやら家族というものにあまりいい思い出がないらしい。幼い頃、彼は両親に連れられ、父方の祖母の家を訪れたものだが、思い出されるのは、父が運転する行き帰りの車の中のピンと張りつめた空気や、祖母の家に集まっては喧嘩ばかりする親戚たちの姿ばかり。祖母は祖父と一緒にフランスに移民してきたポルトガル人で、シモンはポルトガル系フランス人3世だった。幼い日のシモンは、祖母が話すポルトガル語まじりのフランス語に恥ずかしさのような感情を抱いていた。

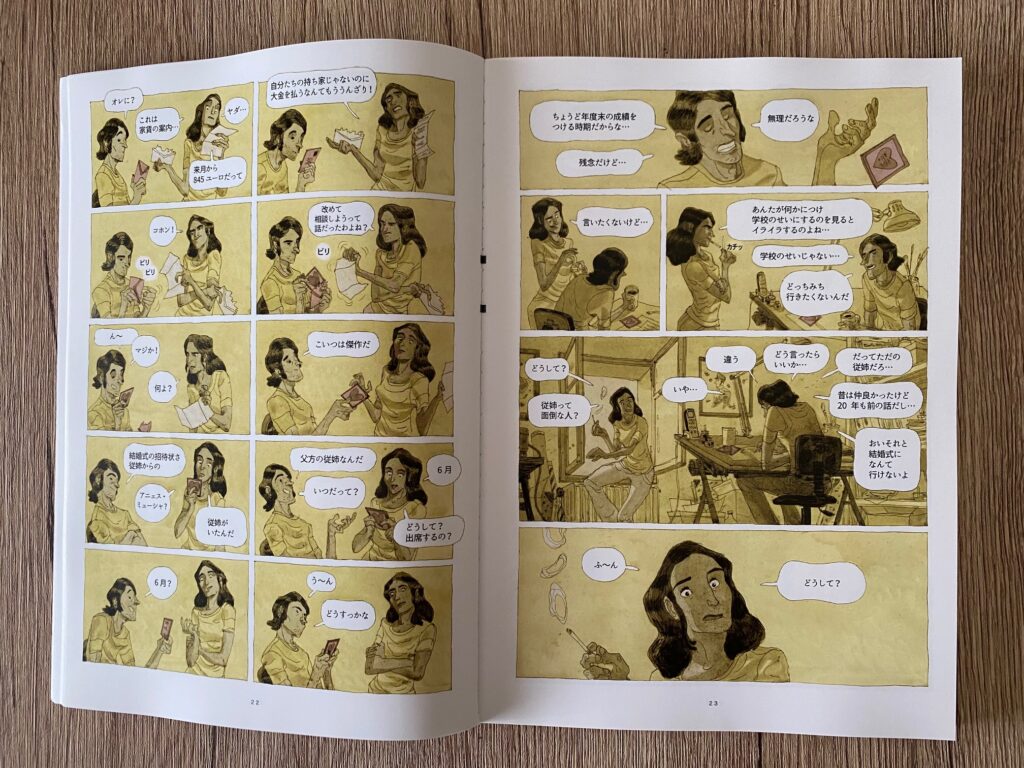

家を買う話は一向に進まず、シモンとクレールの間がギクシャクしつつあったある日、シモンのもとに、幼い頃、祖母の家でよく一緒に遊んだ従姉から郵便が届く。それは結婚式の招待状だった。家族とすっかり疎遠になっていたジャンは、どうしたものかと思案する。

そうこうするうちに、シモンはポルトガルに住む同業者たちに誘われ、リスボンで行われるマンガのフェスティバルに参加する。さまざまなしがらみにがんじがらめになりくさくさしていたシモンにとって、ポルトガルのまるで言葉がわからない環境が却って心地よく、彼は久しぶりに晴れ晴れとした気分を味わう。祖父母がポルトガル出身だったこともあり、現地には親戚もいて、実はシモンは、幼い頃にポルトガルを訪れたことがあった。うっすらとした記憶が思い出されるが、だからといって親戚に連絡するわけでもない。

ポルトガル滞在を満喫したのも束の間、帰国後のシモンを待ち受けていたのは、相変わらずのさえない日々だった。シモンとクレールの仲は決定的にこじれてしまい、ついにふたりは別れてしまう。

しばらくして、シモンは父親のジャンと一緒に車でブルゴーニュ地方に向かう。結局、従姉の結婚式に出席することにしたのだ。そこでシモンは久しぶりに家族の面々と顔を合わせる。伯父(父の兄)のジャック、その妻のシャンタル、ふたりの娘で新婦のアニェス、そして伯母(父の姉)のイヴェット。彼らと久しぶりにのんびりと話をすることで、シモンは初めて家族というものに、そして家族が辿ってきた道に興味を持つ。

家族のルーツに興味を持ったシモンは、ポルトガルのリスボンに向かい、祖父アベルの弟マヌエルの孫に当たるアレッサンドロのもとを訪れる。シモンは、しばらくその地に滞在するうちに、少しずつ祖父アベルやその弟マヌエル、さらには自身が属するミューシャ家のことを知っていくことになる。

***

フランス語がわからない状態で見ず知らずのフランスにやってきた祖父母の場合とは異なり、ポルトガルにやってきたシモンはずっと恵まれていて、親戚のアレッサンドロを始め、フランス語を解する人々が何かと彼の世話を焼いてくれる。そんなフランス語を解するポルトガル人の中には、遠い親戚のマリア・レイロサやエウヘニオのように、シモンの祖父母同様に仕事を求めてフランスに渡り、その後ポルトガルに戻ってきた人々もいた。

本書を読んでいると、フランスで働いていたポルトガル人が多くいたことに驚くが、歴史的事実として、第一次世界大戦で人口が大幅に減少したフランスは、第一次世界大戦後、そして第二次世界大戦後にも外国から多くの移民を受け入れていて、その中には多くのポルトガル人が含まれていた。作者のシリル・ペドロサも、4人の祖父母のうち3人がポルトガル人なのだとか。本書は作者の自伝ではないが、自伝的要素がそこかしこに散りばめられている。

祖父母と同じようにポルトガルからフランスに渡り、今はポルトガルに戻ってきている人々の話を聞くことで、シモンの祖母に対するわだかまりは解消し、ほとんど記憶のない祖父に対する想いが募っていく。かつて祖母が話すポルトガル語まじりのフランス語を恥ずかしく感じた彼だが、今ではその彼がフランス語まじりのポルトガル語をたどたどしく話す移民に他ならない。

祖父アベルの弟マヌエルの娘で、シモンからすると従伯母(いとこおば)に当たるテレサと一緒に、シモンが古いアルバムめくるシーンがある。シモンは慣れないポルトガル語に四苦八苦しながらテレサの話に耳を傾け、時には会話を中断し、辞書を引き、メモを取る。こうして年老いたテレサが発する言葉のひとつひとつを通じて、彼は祖父アベルや彼の弟のマヌエル、そして彼らの周囲にいた人々のことを新鮮な気持ちで知っていく。

本書は第1章「シモン」、第2章「ジャン」、第3章「アベル」と全3章の構成。第1章は主人公シモンがさえない日々を送っているパリ郊外、第2章は従姉の結婚式をきっかけに家族が一堂に会するブルゴーニュ地方、第3章はシモンが自身のルーツを辿って訪れるポルトガルが、それぞれ舞台になっている。シモンの心模様を反映してか、パリ郊外はグレーがかったくすんだ色で描かれていて、それだけに、ポルトガルの透明感のある黄色が極めて印象的だ。この黄色からは、シモンの生きづらさから解放された爽快感や、学んでいる最中のポルトガル語を通じて世界を再発見していく高揚感のようなものが感じられる。カラーを効果的に用いた語りはバンド・デシネの十八番だが、本書はこれぞバンド・デシネという読書の喜びを体感できる傑作である。

筆者が海外コミックスのブックカフェ書肆喫茶moriの森﨑さんと行っている週一更新のポッドキャスト「海外マンガの本棚」でも、2023年8月4日更新回で本書『ポルトガル』を取り上げている。よかったらぜひお聴きいただきたい。