先ごろ、バラック、ヴィヴェス、サンラヴィル作『ラストマン』第6巻(拙訳、飛鳥新社、2019年)が出版された。もともとはフランスで出版されたバンド・デシネ(以下BD)で、原書第1巻が刊行されたのは2013年3月。フランスでは発売当初から何かと話題になり、2016年にテレビアニメ化(BD原作の10年前を描いたオリジナルストーリー)およびゲーム化もされている。2016年には邦訳の刊行も始まったが、日本ではいまいち反応が薄い(笑)。原書だと1巻あたり12.5ユーロ(1ユーロ=121円)のところ邦訳版は740円という破格の値段にもかかわらず……。本国でいくら人気でも日本では全然というのは邦訳海外マンガの宿命のようなものだが、もちっと顧みられてもいい気がする。ということで、拙訳で恐縮だが、今回は、ちょうどこの第6巻で第1部完結と切りのいいところを迎えたこの『ラストマン』を取り上げてみたい。

読んだことがないという人のほうが多いだろうから、まずはさっそくストーリーを紹介してみよう。ちなみに第1巻の表紙はこんな感じ。

「王家の谷」という前近代的なというか、中世ファンタジー的なというか、そんな土地に母親マリアンヌとふたりで暮らすアドリアンは、格闘技の学校に通う9歳の少年。王家の谷では毎年ふたり一組のチームで臨む「国王杯格闘技大会」が開催されていて、今年はアドリアンも初めて出場することになっている。

ところが、試合当日、パートナーが腹痛を起こし、アドリアンは棄権を余儀なくされる。しょんぼりしている彼の前に現れたのが、同じく大会に出場すべく王家の谷の外の世界からやってきたリシャール・アルダナという中年男。大会がタッグ戦だということを知らず、途方に暮れていたリシャールは、アドリアンにチームを組んで一緒に大会に出ないかと持ちかける。このリシャールのちょいワル感は日本人的にはあんまりピンとこないんじゃないかと思うが、フランス人的にはイケてる感じに見えるようである。

アドリアン‐リシャールの急造チームは、さまざまな困難やハプニングに見舞われつつも、見事優勝。ザクッと一行にはしょったが、この間いろいろあることは言うまでもない。

ところが、大会が終わった翌朝、リシャールは優勝カップを持って忽然とマリアンヌとアドリアンの前から姿を消してしまう。マリアンヌは地下室に隠してあった元夫=アドリアンの父のバイクにまたがり、彼が残した外部世界の地図を手に、アドリアンを連れてリシャールを探す旅に出ることになる。

王家の谷を飛び出たふたりを待ち受けていたのは、『マッドマックス』を思わせるポストアポカリプス的なニリポリスという町だった。マリアンヌとアドリアンはそこでさまざまなトラブルに巻き込まれることになる。

どうやらリシャールは何者かによってニリポリスからパックスタウンという町に連れ去られたらしい。マリアンヌとアドリアンはリシャールの行方を追って大都会パックスタウンに向かう。やがてふたりは、「ファイト・フィスト・フューネラル・カップ」、通称FFFCという格闘技大会を仕切る実業家ミロ・ゾティスのオフィスで、ついにリシャールと再会する。そこでリシャールが抱えるさまざまなトラブルが明らかになる。ひょんなことからマリアンヌとアドリアンはコンビとしてFFFCに出場することになり、王家の谷の不思議な力を駆使して快進撃を続ける。

ところが、王家の谷の力を悪用しようとしている「獅子結社」という謎の組織が現れ、マリアンヌとアドリアンのふたりをさらってしまう。リシャールはふたりを取り戻すべく、獅子結社のアジトに向かう。

ストーリーの骨子だけ拾っていくとこんな感じである。もちろんこのあと獅子結社との戦いにはきちんと決着がついて、第6巻の最後で思いもよらぬ事件が起き、第1部完とあいなる。そしてそれが、第1部の10年後を描いた第2部への引きとなっている。

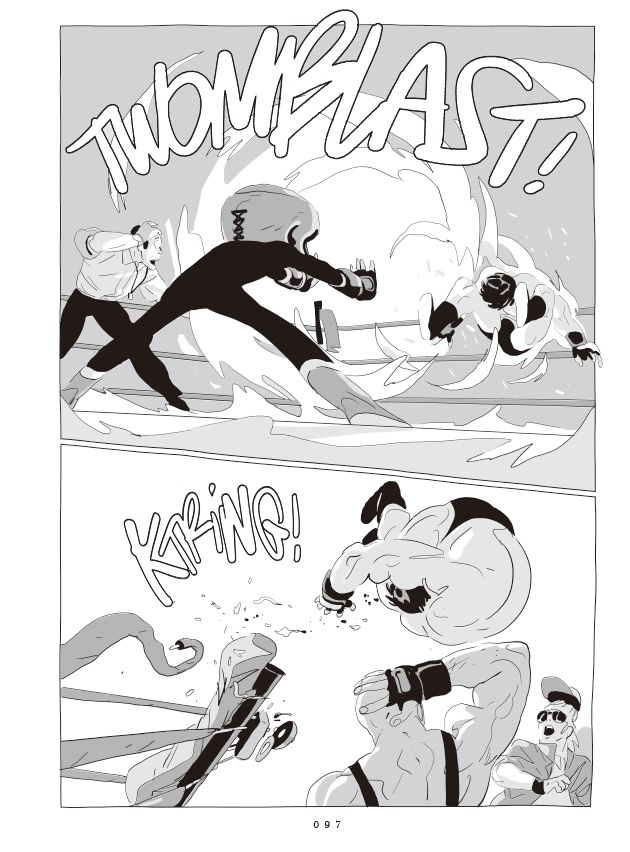

この簡単な紹介でもその一端は垣間見えるかと思うが、『ラストマン』では、さまざまな事件が次から次へと中だるみする暇がないくらいテンポよく起きていく。第1~2巻こそ王家の谷の国王杯の様子を丁寧に描いていて、格闘BDといった趣だが(ちなみに格闘マンガ的な意味合いでの格闘BDなどというものはほとんど存在しておらず、そういうテーマを扱うこと自体、BDではちょっとしたチャレンジである)、第3巻以降は物語の舞台はもちろん、焦点の当たる主人公、作品のジャンルまでもがどんどん変わっていき、いささか節操がないというか、好きなものをぶっこみました感がすごい。

その辺りについて、『ラストマン』邦訳第3巻の巻末に収録されたインタビューで作者たち自身が答えているので、以下に引いておこう。

「『ラストマン』では、僕らの好きなジャンルを全部やってみたいんです。格闘技トーナメントから始まって、ファンタジーの世界に入り、『マッドマックス』的なポストアポカリプスの世界を漂流する。『ダイ・ハード』的なアクションもあれば、フィルム・ノワールも、ロマンスも、SFだってあります。『ラストマン』の世界は、そういうものが全部ある、何でもありの世界なんです。僕らも読者も、いつも不意の驚きに巡り合えるような遊び場でありたい」(「『ラストマン』インタビュー」第3巻P208-209)。

計算ずくのメタフィクションではなく、作者たちはとにかくやりたいことをやっているだけ。雑な部分は多々あるが(例えば、物語の冒頭で12歳だったアドリアンは、途中から9歳ということになっているトカトカ)、細かいことはとりあえず措くとして、ただひたすらに楽しんでいる様子が気持ちいい。第1~2巻は格闘ものということもあって、日本のその手の作品に馴染んでいるとちょっと物足りない感じもあるが、第3巻で一気にはじけ、第4~6巻では加速度的に痛快度が増していく。第2部への引きも抜群である。

ちなみに未邦訳の第2部(第7巻~。最新刊は昨2018年11月に出た第11巻)では、やりたい放題がさらに炸裂。第1部では情けない脇役だったアドリアンの師ヤンセンがサイコガンそこのけの機械の腕を手に入れ大立ち回りを演じたかと思えば、アドリアンの幼馴染のエロルナにはタンクトップやセーラー服を着せ、セクシーキャラに変身させるという椀飯振舞。10年経って相応に年を取ったリシャールやアドリアン(ちゃんと生きてます)ら主要キャラのその後はもちろん、王家の谷の秘密とリシャール、マリアンヌ、アドリアン、エロルナらの因縁が掘り下げられていく過程も見ものである。第1~2巻の格闘BDはどこへやら、ハイテク兵器による銃撃戦あり、禁断の魔術あり、果ては恐竜まで登場するアクション大作となっている。

上で触れたインタビュー(めちゃ興味深いインタビューなので、これはこれでぜひ読んでいただきたい。『ラストマン』邦訳第3巻収録)の中で作者たち自身が述べていることだが、『ラストマン』を作るに当たって日本のマンガが果たした役割は非常に大きい。BDで支配的な基本フォーマットはA4判、ジャケットなしのハードカバー、48ページ、オールカラーというものなのだが、いくら大判で1ページに多くのコマを描けるからといって、このページ数で語れるストーリーには限界がある。1990年代以降に定着した、それよりは一回り小さく、ソフトカバーでページ数がずっと多いロマングラフィック(グラフィックノベルの仏語訳)と呼ばれるものもあるが、こちらはほとんどの場合単巻完結だし、『ラストマン』的なエンタメにはあまりそぐわない。壮大なアクションものを描きたいと思ったときに作者たちが参照したのが、たっぷりページ数を費やしてありとあらゆるタイプの物語を語ることができる日本のマンガだった。

もっとも、だからと言って、日本のマンガと同じものを作るというつもりは彼らには毛頭ない。

「日本のマンガとそっくり同じものを作るというつもりは最初からありませんでした。それよりは、伝統的なバンド・デシネとは異なるものを作るために、マンガのいくつかのコードを借りてみようという感じでした。20ページごとの章分けだとか、単行本の判型だとか、グレーを用いた白黒表現だとか、連載風の物語の進め方だとか。逆に意図的に採用しなかったコードもあります。キャラクターのモノローグや、感情やアクションを強調する漫符、例えば集中線や特殊な背景のようなものですね。キャラクターや彼らの表情を、なめらかな絵として描きたかった。これは僕らの個人的な趣味の問題です。実は、バラックがネームを作るときには、わかりやすいものにするために、集中線や描き文字といったマンガのコードを多用しているんです。ところが、バスティアンとミカエルが実際に絵を描く段階で、こうした要素を消し、最大限に効果的な絵に置き換えるのです。こうした描き方こそ『ラストマン』の特徴の最たるものでしょう。もちろん絵柄も特徴のひとつです。一見マンガ的に見えるかもしれませんが、実は日本のマンガとかなり違っているはずです。一緒に仕事をしている僕ら3人の脳みそが混じり合って、『ラストマン』ができあがっているのです」(「『ラストマン』インタビュー」第3巻P206-207)。

『ラストマン』は、日本のマンガの影響を大いに受けつつも、BDの枠の中でBDを刷新し、何ならBD/マンガ/コミックスという地域別のフォーマットを超えた新しい形を模索してしまおうという野心的な試みをしている作品なのだ。

興味深いことに、『ラストマン』の原書が出版された2013年には、魔法使いの少年の冒険を描いたフランス産Mangaで、昨2018年には日本でアニメ化されたトニー・ヴァレント『ラディアン』(拙訳、飛鳥新社)の原書も出版されている。『ラストマン』が2013年3月、『ラディアン』が2013年7月の刊行である。『ラディアン』は判型から開き、絵柄まで徹頭徹尾日本の少年マンガを模し、日本のマンガそのものをやろうとしている(『ラディアン』については最近別の場所でも書いたので、よかったらそっちも読んでね)点で、『ラストマン』とは趣を異にする作品だが、この時期に立て続けにこのような作品が出版されたという事実は、日本マンガとBDの交流が、単なるお互いの翻訳紹介ではなく、新たなフェーズに入っていることを証明するものだろう。

基本的には肩肘張らないエンタメ作品なので、海外ドラマでも見る感覚で気楽に誰にでも読んでほしいが、マンガの国際交流が何を生み出すのか、より具体的には1990年代以降フランスに定着し、人気を誇ってきた日本のマンガがBDに何をもたらしたのかに興味があるという奇特な人がいれば、必ず読んでほしい作品である。

ラストマンのマンガ情報・クチコミ