こちらの記事は【後編】です。前編はこちら。

1920年前後の子供向けマンガの人気は、イギリスと日本でだけ起きたわけではない。それはヨーロッパのさまざまな国やアメリカで19世紀末から準備されてきたことで、20世紀が始まる頃に一気に花開いた印象である。とりわけ盛り上がったのはアメリカで、イエロー・キッドで知られるリチャード・F・アウトコールトの『ホーガンズ・アレイ』(1895年)、ルドルフ・ダークスの『カッツェンジャマー・キッズ』(1897年)、フレデリック・バー・オッパーの『ハッピー・フーリガン』(1900年)、リチャード・F・アウトコールトの『バスター・ブラウン』(1902年)、ウィンザー・マッケイの『リトル・ニモ』(1905年)などなど、19世紀末から20世紀初頭にかけて、世界マンガ史の重要な作品が次々と誕生した。

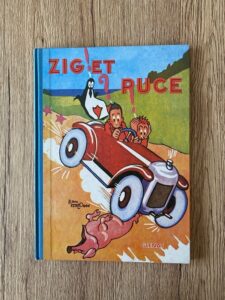

もちろんそういった子供向けの作品の盛り上がりはフランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”においても例外ではなく(もっとも、バンド・デシネという言葉が使われるようになるのは、1930年代になってからだと言われているが……)、早くも1889年にはクリストフの『フヌイヤール一家』が誕生しているし、20世紀に入ってからは、ジャクリーヌ・リヴィエールとエミール=ジョゼフ=ポルフィル・パンションの『ベカシーヌ』(1905年)やルイ・フォルトンの『レ・ピエ・ニクレ』(1908年)などが登場している。今回はその中でも、『正チャンの冒険』やそのモデルとなった『ピップとスクィークとウィルフレッド』と並べたくなる作品をひとつ紹介しよう。アラン・サン=トガン『ジグとピュス』(Alain Saint-Ogan, Zig et Puce)である。

作者のアラン・サン=トガン(1895-1974)はイラストレーター兼バンド・デシネ作家。とりわけ『ジグとピュス』で有名だが、その他にも『プロスペル(Prosper)』や『ムッシュー・ポッシュ(Monsieur Poche)』など、さまざまな子供向けバンド・デシネを発表している。

『ジグとピュス』はまず、フランスの日刊紙『レクセルシオール(L’Excelsior)』の週刊別冊『ル・ディマンシュ・イリュストレ(Le Dimanche illustré)』に、1925年5月3日号から1934年10月14日号にかけて連載された。1936年、掲載先を『ル・プティ・パリジャン(Le Petit Parisien)』に変え、1月23日号から8月13日号まで連載。その後は、『カデ=ルヴュ(Cadet-Revue)』、『バンジャマン(Benjamain)』、『フランス=ソワール・ジュディ(France-Soir jeudi)』などさまざまな新聞・雑誌に1956年まで掲載された。1963年から69年にかけて『タンタン(Tintin)』誌でも連載されているが、こちらは別の作家グレッグによるリメイクで、絵柄もストーリーも別物である。

ありがたいことに『ジグとピュス』は、フランス国立図書館の電子サイト「ガリカ(Gallica)」で無料公開されている。『ジグとピュス』が初めて掲載された『ル・ディマンシュ・イリュストレ』の1925年5月3日号を丸ごと閲覧することができるので、ぜひご覧いただきたい(万が一表示されない場合は、再読み込みしてくだ

物語は、低賃金労働に嫌気がさし、一獲千金を目指してアメリカに渡ろうとするフランス人の少年ジグとピュスの冒険を描く。海路アメリカへと向かう彼らの旅はトラブル続きで、なかなか目的地に辿りつくことができない。あるとき飛行船の事故で、はからずも北極を訪れることになったジグとピュスは、一羽のペンギンと出会う。ふたりはペンギンをアルフレッドと名づけ、以来、彼らはアルフレッドをお供にアメリカを目指すことになる。

『ピップとスクィークとウィルフレッド』がイギリスで人気を博したように、『ジグとピュス』も、当時フランスでバンド・デシネ初の社会現象と言っていいほどの人気を誇った。連載をまとめた単行本が出版され、舞台化され、ラジオドラマ化され、さまざまなグッズが作られた。とりわけ注目すべきはペンギンのアルフレッドである。アルフレッドをかたどった装飾品やおまもり、ぬいぐるみなどが発売され、あるスポーツクラブなどは、アルフレッドをマスコットに採用している。上述のガリカのTwitterアカウントが、2021年2月10日の投稿で、当時のアルフレッドの人気ぶりをまとめてツイートしているので、興味がある方はぜひこちらをご覧いただきたい。

アルフレッドは見るからに『ピップとスクィークとウィルフレッド』のスクィークにそっくりである。『正チャンの冒険』が『ピップとスクィークとウィルフレッド』をヒントにしたように、『ジグとピュス』もまた『ピップとスクィークとウィルフレッド』を参照して、ペンギンのアルフレッドというキャラクターを登場させたのではないか……。残念ながら真相はわからない。筆者の知る限り作者アラン・サン=トガンは、このことについて特に証言を残してはいない。ともあれ、ほぼ同じ時期に、イギリスの『ピップとスクィークとウィルフレッド』、日本の『正チャンの冒険』に比すべき作品がフランスにも誕生し、同じように人気を博していたのだ。

もっとも、この3つの作品のすべてが似ているというわけでもない。『ピップとスクィークとウィルフレッド』と『正チャンの冒険』は、いずれもコマ内のフキダシとコマ外のナレーションを併用していて、形式面でもよく似ているが、その点、『ジグとピュス』は異なっている。『ジグとピュス』は、上述の『ル・ディマンシュ・イリュストレ』に掲載されたアメリカのコミックス同様に、フキダシだけを使用して物語を展開しているのだ。『ジグとピュス』のバンド・デシネ史的意義は、バンド・デシネにフキダシを持ち込んだ作品というものである(厳密に最初というわけではないが)。そういったこともあって、1974年に始まった世界的に有名なバンド・デシネの祭典アングレーム国際漫画フェスティバルでは、アルフレッドをマスコットに採用し、一時期、各賞の受賞者に『ジグとピュス』のアルフレッドをかたどったトロフィーが授与されていた。

ちなみにパッと見の類似からしばしば『正チャンの冒険』と比較されるバンド・デシネにエルジェ『タンタンの冒険』がある。『正チャンの冒険』の初登場が1923年1月25日で、『タンタンの冒険』の初登場は1929年1月10日だから、影響を受けるとすれば、『タンタンの冒険』のほうだが、おそらくこの両者の間に直接的な関係があったわけではなく、両者が似ているとすれば、それはただの偶然ではないかと思う。もっとも、まるで無関係ということでもないのかもしれない。というのも、『タンタンの冒険』の作者エルジェは、『正チャンの冒険』と共通点の認められるアラン・サン=トガンの『ジグとピュス』から影響を受けているのだ。『タンタンの冒険』と『ジグとピュス』を比較してみると、フキダシの使用、絵柄、少年の世界を股にかけた冒険ものという主題、お供の動物の存在など、さまざまな類似が認められる。1931年5月、シリーズ第2作『タンタンのコンゴ探検』を描き終えたばかりのエルジェは、自分に先んじて成功を収めていたアラン・サン=トガンを表敬訪問し、直接教えを乞うことまでしている。

***

『正チャンの冒険』が『ピップとスクィークとウィルフレッド』をヒントに作られたことからもわかるように、マンガは100年前に既に、国境を軽々と越えていた。それでは、『ピップとスクィークとウィルフレッド』が『正チャンの冒険』に刺激を与えたように、『正チャンの冒険』が海外のマンガに何がしかの影響を与えるということはありえたのだろうか。当時の国際情勢を考えると、アジアの国々のマンガに対してであれば、もしかしたらそういうこともあったのかもしれない。そういうケースがあったのであれば、ぜひ知りたいところだが、そうでなかったとすれば、当時のマンガの越境は、こと日本に関しては、基本的には一方通行だったということなのだろう。日本のマンガが本格的に欧米から発見されるには、第二次世界大戦後、とりわけ1990年代以降を待たなければならなかった。

『正チャンの冒険』から100年経って、マンガを取り巻く風景はずいぶん様変わりし、今や多くの日本のマンガが世界のさまざまな言語に翻訳されるようになった。こうした状況の出発点のひとつである『正チャンの冒険』を、100年後の今、改めて読むことができるのは幸せなことだ。この機会に、『正チャンの冒険』がどのような文脈から誕生したのか、『正チャンの冒険』が成し遂げたことがどのように受け継がれていったのか、改めて問い直してみるのも面白いのではないかと思う。

マンガ誕生100周年記念プロジェクトのウェブサイトはこちら!