『正チャンの冒険』の作画家である樺島勝一氏のペン画家としての一面について、『心の流浪 挿絵画家・樺島勝一』(弦書房)の著者である大橋博之氏に寄稿していただいた。(こちらの記事は【後編】です。前編は以下のリンクからご覧ください。)

「ペン画の神様」と呼ばれ、「船の樺島」と評された

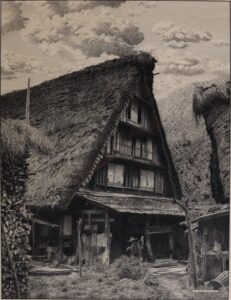

昭和30年代半ば、インク・紙 椛島家蔵

勝一が最も名を馳せたのは、少年雑誌『少年倶楽部』(大日本雄弁会講談社)で人気を博していた山中峯太郎、南洋一郎、海野十三らの小説に軍艦や戦車、飛行機、動物など重厚で細密なペン画を描いたことによる。

勝一にはペン画の描き方を指導する著書がある。ペン画の講義をまとめた『ペン画講義録』(大正7年/日本社)をベースに加筆・改定した『ペン画の描き方』(昭和15年/弘文社)。それをさらに加筆・改定した『実習指導 ペン画の描き方』(昭和19年/弘文社)。昭和15年の版を改定した『ペン画の描き方』(昭和27年/創作図案刊行会)だ。

これらの書籍には勝一のペン画に対する想いが書かれていて、例えばペン画には独立して鑑賞される「純粋藝術」と、挿絵や図案、標本などを描く、実用を目的とした「応用藝術」があると記されている。そして、純粋藝術としてのペン画を描くのは初心者には難しいが、応用藝術としてのペン画を描くのは誰でも比較的容易に入って行けるとする。

そもそも応用藝術とは新聞雑誌単行本などの文章を説明するための絵であり、文章にそぐようなものでなければならない。絵が立派でも文章説明になっていなければ意味はないと論じている。そして、応用藝術としてのペン画は、物の忠実な描写が必要で、写実である必要がある。そして、ペン画家は何でも描きこなせる技巧を鍛錬しておかなければならないというのが勝一の持論。

「応用藝術としてのペン画は技法が写実風でなければ少しも役に立たず、できるだけ写物に似た正確な描写をいとなまなければ周囲が納得しないのである。つまり初めから独立した鑑賞を目的とする場合のペン画のように、自己本位で、すらすらと面白く描いたんでは、説明図としてあまりにも役たない時がはなはだ多いのである。すなわち読書人というものは何等の美術愛好家でもなんでもなく、普通一般の人であるからして、そんな人達に見せる説明図としてのペン画は、略描より密描の方が歓迎される。いわば一般読書人は単なる素人であるからして、そんな人達には、緻密に描かれた写実の方が解りがよいのである」(『実習指導 ペン画の描き方』より)

勝一のペン画の本質は「写実」にあり、見て楽しむペン画ではなく、本文の説明になる、何かの役に立つ説明図としてのペン画を目的とした。しかも、勝一は子どもに向けた雑誌や単行本の挿絵を描くことが多く、「相手が子どもだからこそ嘘は描けんのだ」といい、できるだけ正確に描写することを心掛けていた。例えば「象」が登場する小説の挿絵を描く場合、象の資料を徹底的に集め、とことん正確に描くことにこだわった。その正確さは動物専門家を唸らせるほどだったという。

また、ペン画に長けていた勝一は「ペン画の神様」と呼ばれるほどで、特に「船」を描かせれば逸品。「船の樺島」と評された。船の細部も描くのはもちろん、とりわけ凄かったのが海の「波」、そして空の「雲」。当然ながら絵が完成するまで時間を要した。ペン画だと2週間もかかったらしい。

昭和30年代半ば、インク・紙 椛島家蔵

抒情的で憂いを帯びている「正チャンの冒険」

「朝日新聞 東京版」1923年10月20日 朝刊

勝一は「「正チャンの冒険」は漫画でも戯画でもなく、やはり挿絵である」と自伝「心の流浪」(『児童文芸』昭和39年)に書き残している。

確かに「正チャンの冒険」は勝一が言う通り、作者である織田小星(織田信恒)の「文章を説明するための絵」だったのかもしれない。むしろ、織田が求める画風が漫画的だったことで「正チャンの冒険」は「漫画」となったと言える。

ただし、そのことを勝一は楽しんでいたようにも思える。「自己本位で、すらすらと面白く描いたんでは、説明図としてあまりにも役たない」と言いながらも「正チャンの冒険」の、特に昭和になって刊行された単行本「絵ものがたり 正ちゃんのぼうけん」の「絵」は、本来の勝一の「絵」とは対極にあるほどに抒情的で憂いを帯びている。ある意味、勝一が否定的だった「純粋藝術」だと言っていい。

伊達豊四郎から「なにか特技はないか?」と訊ねられた時から勝一にとってペン画は、生きて行くため、生活するための唯一の道具だった。しかし、道具であったはずのペン画は、「正チャンの冒険」によって自己本位で、すらすらと面白く描くものに変化して行ったと想うのだ。

マンガ誕生100周年記念プロジェクトのウェブサイトはこちら!