『週刊少年マガジン』1971年第22号。

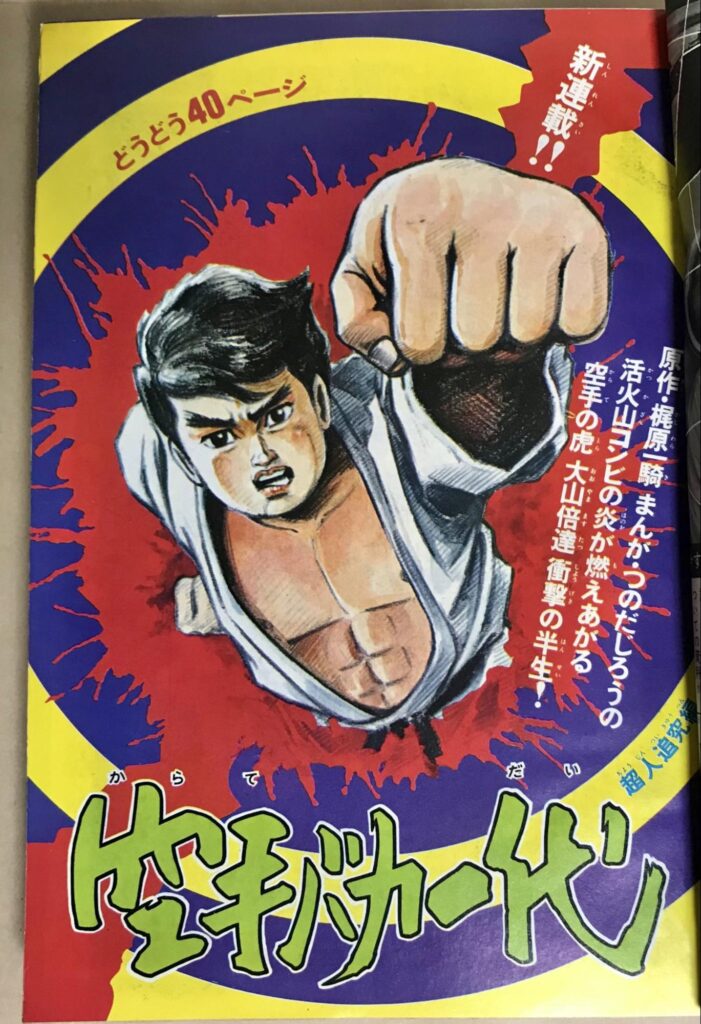

『空手バカ一代』新連載です。

つのだじろうさんのカラー扉がとても良いですね。

ハヤタ隊員がベーターカプセルをかざしてウルトラマンとして登場するあのシーンに似ているのはただの偶然としてスルーします。

当時私は小学四年生です。

この新連載を読んだ記憶はありません。

掲載された他の漫画もリアルタイムで読んだ感じがせず、おそらくこの頃マガジンを毎週読んでなかったのかと思いますが記憶はあやふやです。

思い出せませんが『空手バカ一代』はコミックになってから貸本屋さんで借りて読んだのでしょう。

手元には全29巻のコミックスはありませんが、いまでも多くの内容を思い出せるくらいには熱中しましたよ。

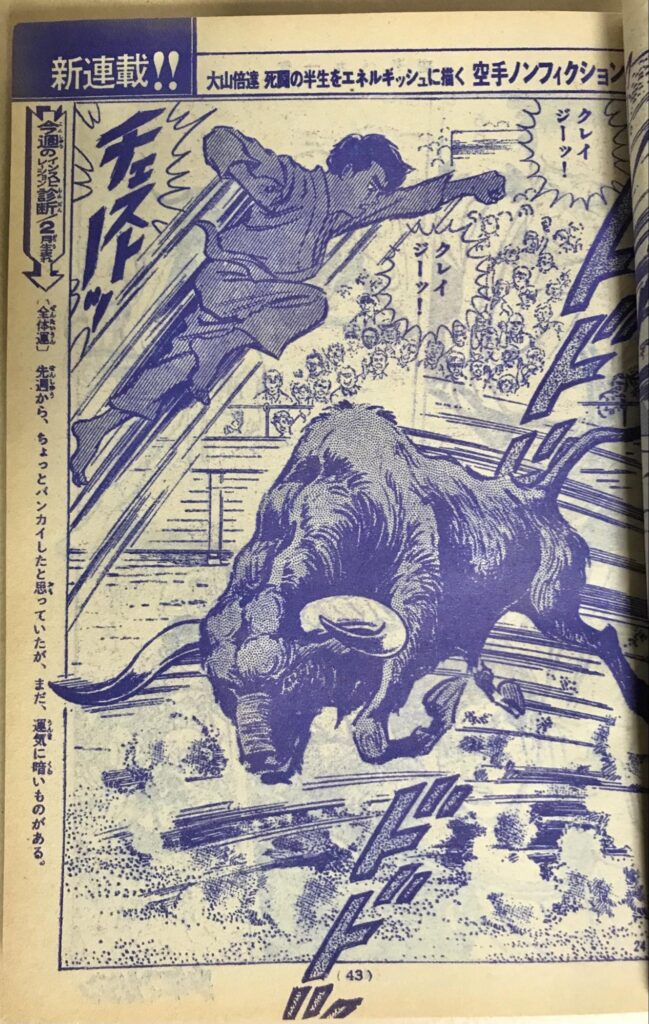

マス・オーヤマこと大山倍達さんの超人ぷりは子供にとって「すっげぇ~」と夢中になれるエピソードでした。

『ジャイアント台風』の記事で書きましたが梶原一騎さんの創作が多いにもかかわらず、読む方には実録としか思えない展開や構成が面白いんですよ。

当然小学生の私はそれまで知らなかった「大山倍達」という空手家の実録だと信じてました。

手元にある新連載の号、「空手ノンフィクション」と堂々と書いてあるじゃないですか。

現在なら「事実をもとにしたフィクション」と断るのでしょうが、なんせそういう時代です。

実録だと信じ込んだからこその面白さがあった、と自分では分析してます。

私の記憶では当時「空手」という武道を知ってはいても、子供にとってそれほど身近ではありませんでした。

生活する界隈で空手道場を見た記憶はありません。

これは九州の地方都市に住んでいた私個人の感覚で、実際は違うかもしれません。

子供が好きなのはプロレスです。

でもプロレスラーは超人的な意味合いが強く、あくまでテレビの中でのショウです。

『空手バカ一代』の連載開始から徐々に子供たちにも「空手」の認識が浸透していったように思います。

マス・オーヤマは別次元にしても鍛えれば自分たちもそこそこの空手の達人になれるかも、という夢を抱けたのが大きかったのではないでしょうか。

誰もが強い奴になりたいですよね。

でも実際に空手道場に通うかというと、そこまでではありません。

しかし『空手バカ一代』の連載開始から2年以上経ってから劇的な変化が起こります。

1973年の12月に公開された『燃えよドラゴン』による「ブルース・リー」ブームです。

アメリカで大変な人気となっていたこの『燃えよドラゴン』が日本で公開された当初、盛り上がってはいたものの空手を含めた格闘技が浸透するまではいかなかった気がします。

しかし立て続けに『ドラゴン危機一発』と『ドラゴン怒りの鉄拳』が公開されると空前のブームとなります。

いやあ中学生の私も熱中しましたよ。

当時は公開からしばらくして客足が落ちると名画座という安くて2本立ての映画館に移されるシステムでした。

その名画座で『ドラゴン危機一発』を10回くらいは観ました。

その後ブルース・リー以外の香港カンフー映画も多く公開されて、私の感覚としては当時カンフーを含めた格闘技一色だったと思いますがこの辺は記憶が修正されてるかもしれません。

もう当時の子供はブルース・リーみたいに華麗にヌンチャクを操りたくて、それはそれは手製のお粗末な物で練習しましたよ。

当然空手も『空手バカ一代』も相乗効果で読まれていたと思います。

空手道場に通い出す子供も増えていると何かの記事で読んだような気がしますが、これはちょっと記憶に自信ありません。

更に第4部から登場する「芦原英幸」という実在の空手家の破天荒さは、物語の中で新たな展開を生み出します。

今回調べたところこの展開、大山倍達さんは快く思ってなかったそうですが読者としては魅力的でした。

第六部に登場するこちらも実在の「ウィリー・ウィリアムス」という極真会館の空手家も魅力あふれてました。

現実にアントニオ猪木さんと「格闘技世界一決定戦」と名打って試合されてます。

私はテレビにかじりついて観ましたよ。

あっという間に終わってしまって「へ? 終り?」とがっかりしましたが、それも真剣勝負故といえるでしょう。

ちなみに「猪木・アリ戦」もリアルタイムでテレビにかじりついて最初から最後まで見てます。

総合格闘技などという言葉が無かったあの頃は空手やカンフー、拳法、マーシャルアーツなど細分化されたジャンルの武道や格闘技を漫画で知りました。

70年代におけるブルース・リーや格闘技のブームは『空手バカ一代』という先駆があったからと今でも思ってます。

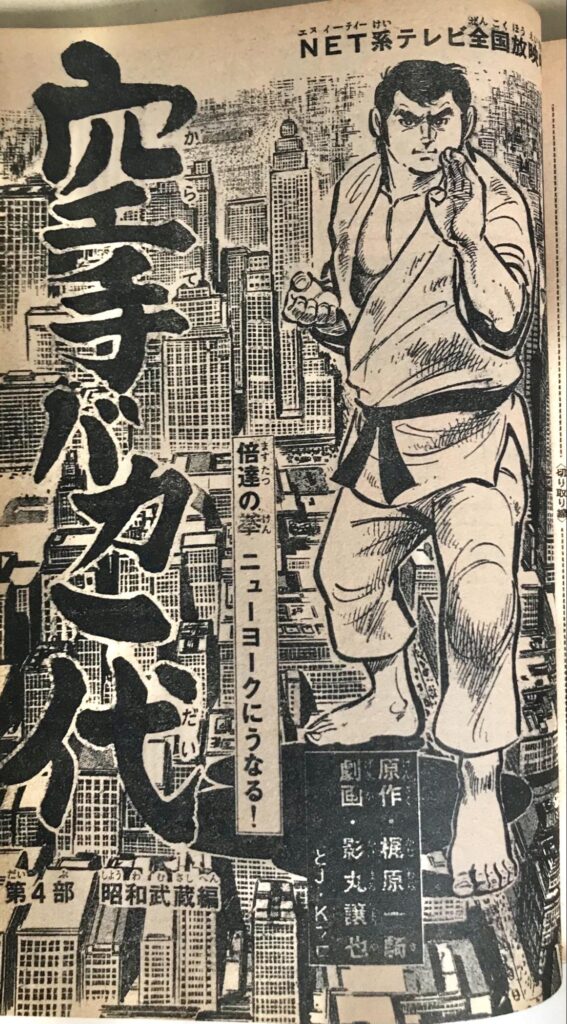

さて作画は第一部から第三部が「つのだじろう」さん、第四部から第六部が「影丸譲也」さんです。

作画交代の経緯は検索すればすぐにわかりますが、当時から今もそうですが私はマンガを読む際にその辺深く考えないのですよ。

確か「あ、変わったのか」くらいで受け止めていた筈です。

「何で?」とは思いますが、思ったところで読者にはどうにもなりません。

マガジンの誌上で何か説明があったのかも覚えてません。

今回第四部開始前後の号を古書店で探してみましたが、そんな都合よくは見つかりません。

コミックだと12巻からが影丸譲也さんですが、そちらは手に入りました。

当然何もそこには説明はありません。

当時途中で漫画家さんが交代することがよくあったのかというとそんな事は無く、珍しい事例だと思います。

今回この事についていつも行く古書店の店員さんと話しましたが、「俺の中の『空手バカ一代』はつのださんじゃなきゃだめだ」というこだわりを持った方がいらっしゃるそうです。

ちょっとびっくりしましたよ。そこにこだわる人がいるんだなと。

連載開始からの作画です。

『空手バカ一代』の前に同じ「梶原一騎」さん原作での空手マンガ、『虹をよぶ拳』も描かれていた「つのだじろう」さんに思い入れが強い方がいるのは当然かもしれません。

という事は影丸さんじゃなきゃだめだという方もいらっしゃるのでしょうか。

つのださんと影丸さんの画風は大きく違います。

『空手バカ一代』に熱中した方に「あなたはどちら派?」と聞いてみたいですね。

まぁ、どっちでもというのが大多数だと予想しますが。

では最後にもう一つ。

作画を降板されたつのださんはその後梶原一騎さんと色々あったようで、とあることをやってしまいます。

これが梶原一騎グループの逆鱗に触れて更に色々あったのは有名な話です。

その、とある事とはつのださんの『魔子』という作品の最終回の作中です。

『魔子』最終回が掲載されたビッグコミック昭和54年11月23日増刊号。

以前『利平さんとこのおばあちゃん』第2回目の記事で紹介した「片耳のコンタ」が掲載された号です。

『利平さんとこのおばあちゃん』が掲載されているから入手したのですが、後になってこの事を知りました。

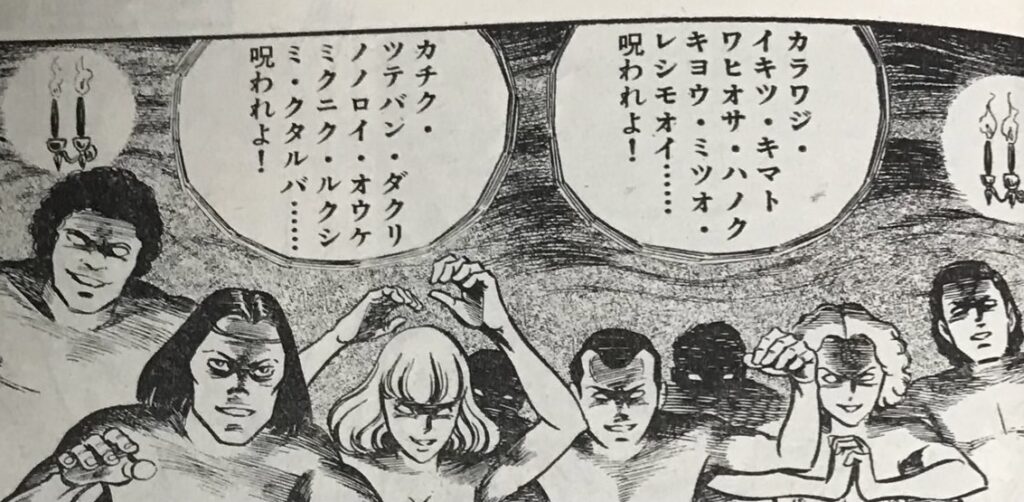

しっかり問題のシーンは『魔子』最終回にあります。

単行本では修正されている様で、なかなか貴重な号だと言えますね。

『空手バカ一代』は恐ろしいまでに己を鍛え上げた「大山倍達」という空手の偉人に、漫画の世界で光をあてた梶原一騎さんの偉業です。

ブルース・リーからのカンフー映画ブームが終わった後も連載は続き、異種格闘技や総合格闘技に繋がっていったと思うのは私の思い込みでしょうか。

70年代、あの頃の子供たちや若者の強者への憧れを受け止めてくれた昭和漫画史に残る作品だと言えましょう。