2021年はベテランマンガ家の訃報が相次いだ1年だった。年末にはギャグマンガ家の古谷三敏が亡くなった。新聞の追悼記事を読むと、代表作は『ダメおやじ』と『レモンハート』となっているのだけど、個人的には『寄席芸人伝』が古谷三敏の最高傑作だ。

『ビッグコミック』の1978年8月25日号から89年11月25日号までに連載。単行本は全11巻。文庫化もされ、いまは電子書籍でも読むことができる。

描かれているのは明治半ばから昭和30年くらいまでの寄席の世界。今でこそ、浅草演芸ホール、上野鈴本演芸場、池袋演芸場、新宿末廣亭の定席4軒と、上野広小路亭、お江戸日本橋亭、神田連雀亭など数えるほどになった東京の寄席だが、かつてはどこの町内にも小さな定席があって、売れっ子の落語家は人力車やタクシーで何軒もはしごして高座をつとめた。

そんな寄席全盛期をオムニバス形式の連作短編で活写するのが『寄席芸人伝』だ。

短編の時代背景は大正、昭和初期、戦中・戦後とまちまち。登場する落語家も、名人、若手真打ち、70歳を過ぎて入門した前座、と千差万別。そればかりか、名人の車を引く車夫や、落語の道をあきらめて郷里の子どもたちを教える小学校、下座の太鼓や笛の名人、後進を育てることに生き甲斐を見いだすベテラン等々、実に幅広い。もちろん創作上の人物たちだが、実際にいてもおかしくないくらいにリアルだ。彼らに共通するのは、噺を愛し、寄席を愛しているということだ。

「死に急ぎの三悟楼」という話がある。

若手有望株で気位の高い柳家三悟楼が演じた人情噺「中村仲蔵」に、上方の名人・桂文我は「仲蔵の歳になってへんのに無理や」とダメ出しをした。怒った三悟楼は、老け顔になるために歯まで抜いてしまうが、それを見た文我は「アホや」と叱る。

「青柿に色塗ったら甘いんか? 若い衆の顔にシワを描けば、年寄りか? えー、どないや、三悟楼!!」

文我は「見てくればかりつくろってもダメだ。内面から演じなければダメだ」と言いたかったのだ。三悟楼は心を入れ替えて、文我の弟子として上方に行く。30年後、彼は本物の名人になるのである。

また、「若手潰しの万橘」では、圓朝以来の名人と言われる一方で、皮肉屋で芸に厳しく「若手潰し」の異名をとる三遊亭万橘が登場する。

ある日、トリ(その日のプログラムの最後を務める芸人)を務めることになった若手真打の桂小米は、万橘からひざがわり(トリの前に高座に上がる芸人)の申し出を受けた。案の定、高座に上がった万橘は小米の得ネタを先に演ってしまった。非情な万橘を恨んで、小米は殺そうとまで思いつめたが、先輩の一言で思いとどまる。

「実力の世界だなんぞと言いながら、その実未熟な芸をかばいあって暮らしている。それをあの人が一人ズバズバ指摘するから恨まれる」

「あの人は不人情なんかじゃねえ、芸に非情なだけなんだ」

非情もまた芸の道では人情なのだ。潰されるものかと奮起した小米は一段成長する。

落語をテーマにしたマンガにはいろいろなスタイルがある。滝田ゆうの『滝田ゆう落語劇場』のように古典落語をマンガで読ませる作品もあれば、プロットを生かして新たにコミカライズした作品もある。「人情マンガ」としてかつて紹介した『たまちゃんハウス』のように、若い落語家の成長を描いた作品もある。

そんな中で、それぞれのエピソードを通して、プロの厳しさや、生き甲斐、人間関係の大切さを描く『寄席芸人伝』はユニークな存在だ。だから、落語に詳しくなくても、寄席に足を運んだことがなくても十分に楽しめる。これぞ人情マンガと呼んでいい。

さて、おしまいに、年の初めにふさわしいおめでたいお話をひとつ。

「たらちね女房 古今亭朝治」の一席。

ときは大正時代。若手落語家の古今亭朝治が女学生・ナツと恋仲になる。ところが、彼女が子爵の娘であることがわかってびっくり。師匠の朝馬は別れるように説得するが、朝治はナツの父親に直談判するために出かける。

父親は「職業に貴賎はない」という新しい考え方を持った人物で、朝治の落語を聴き、ふたりの結婚を許す。そして、夫婦は下町の長屋に所帯を持ち新生活を始める。長屋の人々が助け合って生きる姿を見たナツは、噺家の女房としての自覚を持つように。ところが、意地の悪いナツの同級生は彼女を困らせようと、朝治と彼女を同窓会に呼んで、朝治に余興をやらせて笑いものにしようと企てた。

それを聞いた朝治は「こちとら噺家だ!! 笑って頂くのが商売だ!!」と夫婦での出席を決めた。それを聞いたナツのセリフは「あたぼうだよ、お前さん!!」

これでこそ下町のおかみさんというものだ。

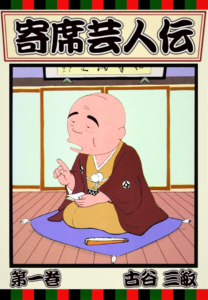

【アイキャッチ画像出典】

『寄席芸人伝』1巻表紙