「どこを探しても肉声が見つからないんです」「インタビュー記事が検索できない!」と小社の「マンガ読みマン」が騒いでいる。「あんなにビッグヒットを当てたのにですよ? 『ツヨシしっかりしなさい』は実写ドラマにも、アニメにも、映画にも、ゲームにもなった巨匠ですよ!」。行方を探し当てて、人となりと制作の秘密を、肉声を聞いてこい!と指令が下った。Wikipediaで予習すると年齢が72歳…いやいや、2022年は『テツぼん』がビッグコミックオリジナルで”連載300回”を超えたバリッバリの現役だ。多忙のなか時間をいただいて、都内某所の喫茶店で会うことができたのだった。

取材/文/撮影:すけたけしん

永松潔(ながまつ・きよし)

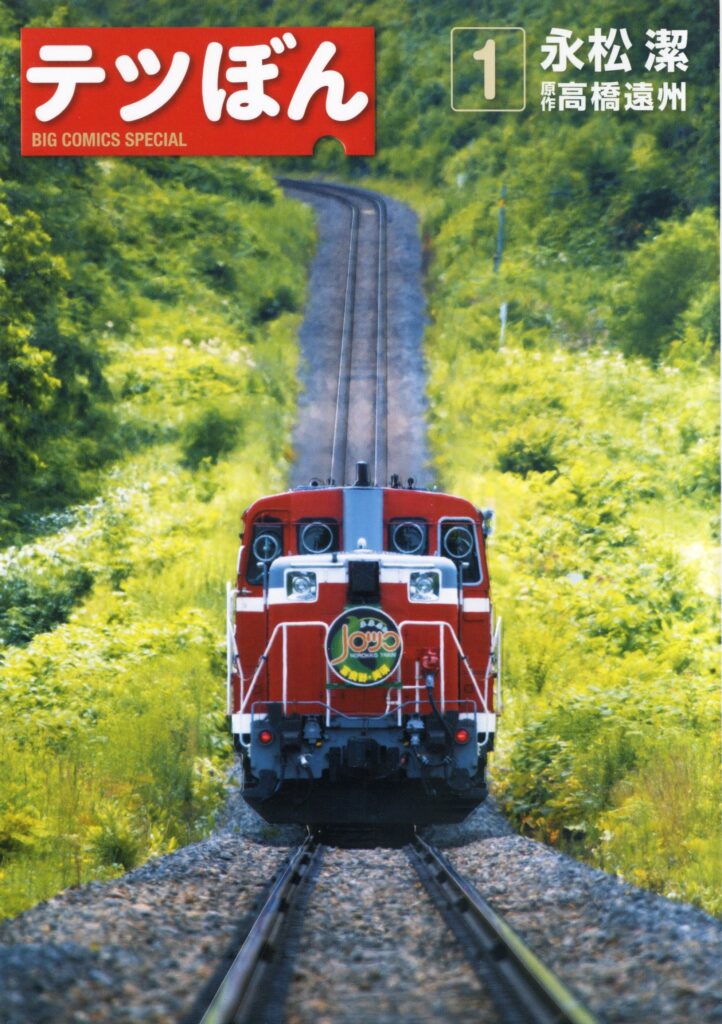

1950年1月5日、福岡県福岡市生まれ。1971年「コミックmagazine」(芳文社)に掲載された『望郷』でデビュー。1986年に「モーニング」(講談社)で連載を開始した『ツヨシしっかりしなさい』が大ヒット。テレビドラマ化、アニメ化、映画化、ゲーム化を成し遂げる。近年は2008年から描き始めた『テツぼん』(原作:高橋遠州)が、連載300回を突破。現在も「ビッグコミックオリジナル」(小学館)で連載中だ。

きっかけは『台風五郎』だった。

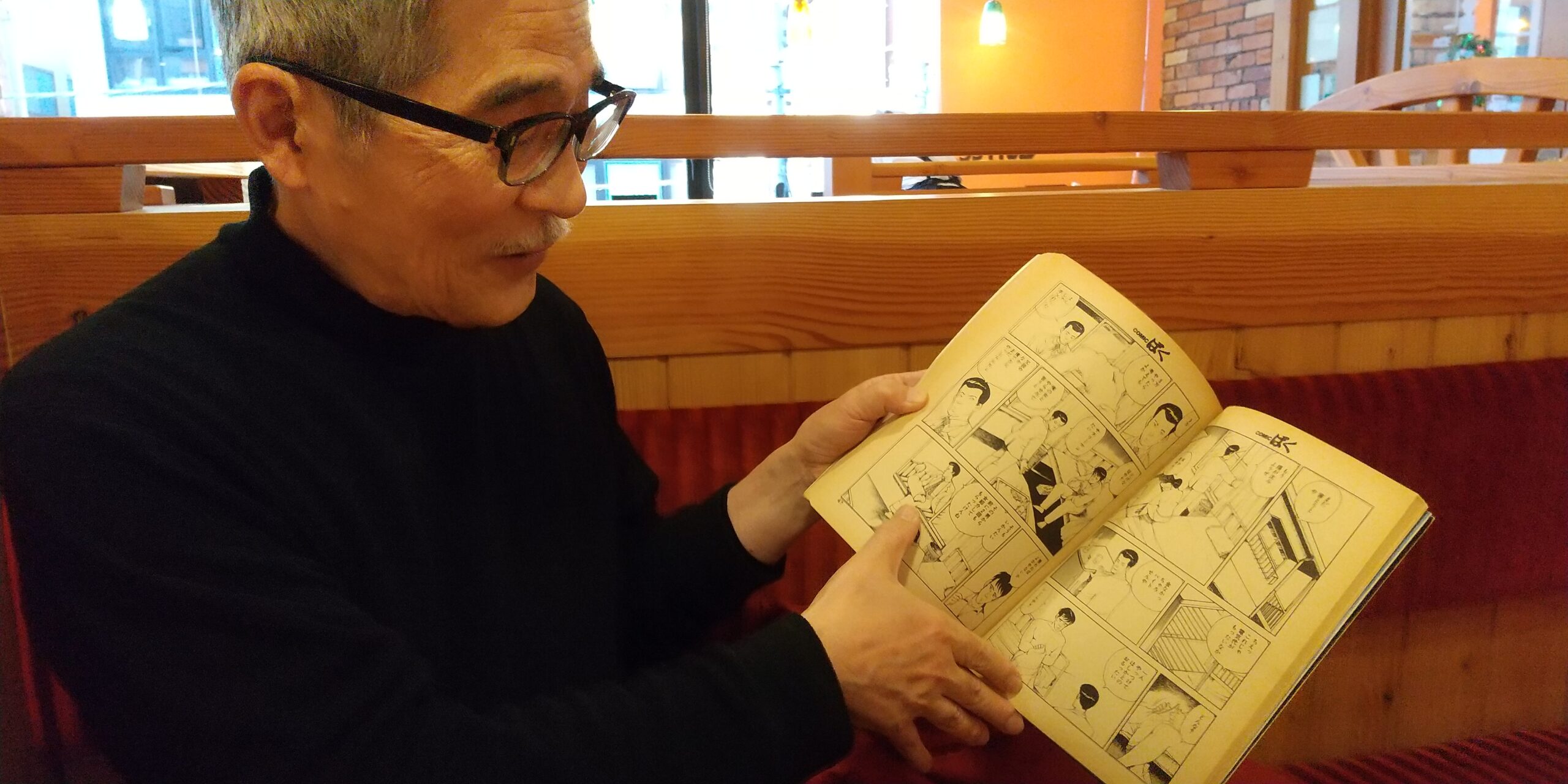

「こんにちは」と現れたのは、少しグレイがかった髪がきれいに整っている男性。体型はシュッとしている。ダウンの黒ジャンパーを颯爽と着こなす”イケオジ”が、永松潔さん、その人だった。その名の通り清潔感たっぷりで、にこやかで優しげで、目尻に大人の色気が香っていました。アイドリングトークに趣味の競馬の話を少ししてから、インタビューは始まりました。

──というわけで、永松先生の肉声の記事やインタビューがなかなか読めないんです。あって然るべき方なのに。もしかして、インタビュー嫌いでお断りになられたりってことがあるのでしょうか。

なるほどね。

……と言いつつもね、トータルで言うと過去10回くらいは受けているんですよ。それはもうね、なんだろね、いま見つけるのは不可能でしょう。ファッション誌もあったんだよ。取材は『ツヨシ』をやってるときが多かったね。写真も多く撮られたな。写真が大変でね。得意じゃない。多くの枚数を撮るでしょ。ずっと直立不動なんだもん(笑)。あれはいや(笑)

──永松先生のキャリアのあらましを言うと、昭和~平成~令和と3元号にわたって最前線を駆け抜けている漫画家さんで。講談社でも小学館でもヒット作を描かれていて。現在連載中の『テツぼん』が『ツヨシしっかりしなさい』を超えて、キャリア最長連載を更新している。…という、網羅感&バリバリ感!

そうですね。『テツぼん』は長く続いているねえ。今32巻か。1話22枚を300回、描いているから、かなり、描いたね。ツヨシは19巻だから。こっちがゆうに超えてしまった。

──先生の歴史を追えば、昭和~平成~令和の漫画史がすっぽり入るのではないかという仮説があります。

わざわざ話を聞きに来てくれてうれしいんだけれども、僕の人生は本当に面白くないよ?(笑)

──いやいや。

本当に平々凡々ですよ。期待されると困るんだけど。虚言癖でもあるといいんだけどなあ(笑)。

──キョ、虚言癖ですか。

ないんだよね、虚言癖。

──ははははは。では、最初に、漫画家になられるまでの物語をうかがいましょう。お生まれは、1950年(昭和25年)、福岡県のご出身で。

そう。戸籍上は福岡。実質は大分。どっちがカッコいいかと言ったら、福岡。だから福岡っていうことにしてる(笑)。

うちは、製材所をやっていたんです。父、母と従業員が5人いたかな。兄ともう一人の兄と俺の3人が手伝って。下ふたりの弟たちはノータッチだったけど。

──製材所の5人兄弟?

男ばかりのね。俺はど真ん中の3人目。

──大家族! そんななかで、木っぱの匂いを嗅ぎながらすくすく成長されたんですか。

もうね、オガクズが大嫌い。いまだに嫌い。わかる? 粉のさ。プンと香る。工場脇にオガクズを貯めておく倉庫があってさ。集めては上から落としていくの。その作業が大変でねえ。貯まったら、養豚の業者が買いにくるんだけど。その辺を掘ると、カブトムシの幼虫がいっぱいいてさ。オガクズの中から出てくるのよ。それでさ、俺はオガクズを体のどこかにつけて学校に通ってて。

──製材所のお子さんだったんですね。漫画がお好きになられたきっかけは?

家のすぐ近所にあった貸本屋ですね。さいとう・たかを『台風五郎』ですよ。かっこよくてねー。小学校に上がる前くらいから読みふけってましたね。子供の足で3分、4分だったけど、あの場所に貸本屋がなかったら……僕のいまはないです(遠い目)。借り賃はどうしたんだろう? お小遣いがあったのかな。どれを読もうかと思案して、でも『台風五郎』を借りて読むんです。好きだった。ですから、あの頃(1950年代半ば~=昭和30年代)、貸本屋、貸本漫画が全盛だったですからね。水島新司さんや、白土三平さんも描いてらして。

…どう? こんな感じでいい? 少々、嘘をついて行かないとね。

──えー? もう嘘をおつきなんですか?(笑)。もう、思うがままにお話くださったら十分ですよ。で、絵は描くのも好きだったんですか。

それも『台風五郎』の真似を描いたんですよ。原点はそこ。ほら、将来を考えよう、なんてときあるじゃないですか。中学か高校かな。サラリーマンはやれないよなあという前提があったから。まずはサラリーマンを省いて。ほかの職種を「これだめだ、これ無理だ」と一個一個順番に省いていったんですよね。そしたら、残ったのが漫画家。やれるかも知んないな、って思いました。

そっから、本屋に『石ノ森章太郎の漫画家入門』(秋田書店/1967年=昭和42年刊行)を買いに行ってね。残念ながら店に無かったんだけど。注文して。取り寄せてもらって。それを読みながら勉強しましたね。「へえ、ベタと言うんだ」「そっかそっか、トーンを使うんだ」と。家族に隠れて部屋でやっていました。見つかると怒られるからね、こっそり。

──当時は、昭和の40年代…。家で漫画を描いてたら怒られましたか。

怒られるね。特に兄貴が厳しくてね。絵なんて描いてんじゃねー、みたいなことなんだけれど。

でも俺、高校のとき、こっそり九州大学の漫研に入ってた。

──高校生なのに、大学の漫研に。

そう。あれはなんで出入りしていたのかな。九大の漫研が募集をかけたんじゃないかな。「描きたいやつ求む」って。で、それを目にして、僕の高校のすぐ近くだったから。帰りによく大学の部室に寄って、なんだかんだやってたんだな。大学生と漫画の話をしたり。絵を見せあったりしてたのかなあ。思い出せません。

──行動が大人びていますね。

そこでは可愛がってもらいましたねえ。「高校卒業したら来いよ」と言われたけれど、「九州大学に入るのは漫画家になるより難しいよっ!」と言い返した覚えはあります(笑)。

──それで高校を卒業したら?

ええ、いよいよ、親に俺は漫画家になりたい、と言って。東京へ行く。と。ここでひと頓挫ですよ。「はい、行っていいよ」なんて言わないんだから。全員、猛反対です。父、母、兄、兄。敵は4人ね。「なれるはずがない!」。まあそう言うよね。こっちは、ひたすら「行く」の一点張り。「おら、東京さ行ぐだー!」って。それでまあ、上京資金を貯めるために、製材所で働くことになったんです。主に配達だね。まあ高校時分から免許を取ったらやっていたんだけど。軽トラを運転して。えっちらおっちら、木材を運搬してました。

──親父さんが切った木材を運ぶ三男、って図式ですか。

そうですね。親父、兄貴、兄貴がやって、俺がひたすら運んでた気がします。それで給料っていうか、もらったんだね。

──剛健な体の根っこはそこでできるんですか。

いやあ、剛健でもないけどね。むしろ、製材所漫画が描けないかとずっと思ってきたけどね(遠い目)。すっかり…機械が全部変わっちゃったからなあ。

──NHKの朝ドラにぴったりの題材じゃないですか。舞台設定を昭和にしたら? 製材所で生まれた男ばかりの5人兄弟のまん真ん中が上京して漫画家として成功する話。

お、だったらやってくださいよ(笑)。舞台が昭和ならできるかな。

──そうこうしているうちに東京へ、出立の日が来るんですね。

そう。21歳のときか。昭和46年(1971年)ですね。そのとき、漫画友達がひとりいましてね。「日を合わせて一緒に東京行こう」って。

──まさに、福岡発東京行きの「まんが道」じゃないですか! この線路はつながっている!

そうよ(笑)。一緒に東京行きの列車に乗って。

ツヨシのルーツは麻雀漫画だった。

──故郷を飛び出した21歳、東京に着いて、どうなりました。

着いたらまずは、不動産屋に行って、部屋を借りて、最初はそいつとふたりで暮らしました。

東京にきて最初は、持ち込み。福岡で描いてた漫画をいくつか持って、出版社を回った。大手の小学館、講談社にはまだ青年誌がないから(※編集注:ビッグコミックの創刊は1968年2月だが、当初は著名漫画家が発表する媒体だった)、芳文社、日本文芸社、芸文社、双葉社、実業之日本社…。僕は『少年マガジン』や『少年サンデー』など、少年誌の漫画を描こうとはまるで思ってなくて、最初から青年誌狙いでした。

当時は、雑誌の後ろに「同好会やっています、参加しませんか」というふうに住所や連絡先がよく載っていましてね。それを頼って、連絡を取ってみて、知り合いが増えていく感じでしたね。福岡からの上京組のグループに入って、5-6人で集まっていました。そこからプロになったのは僕ともうひとりかな。他は帰ったね。僕と一緒の列車に乗ったヤツも3年くらいで九州に帰りました。

──ああ、マボロシの「まんが道」。

ですね。

それと、東京に来てすぐの頃は、漫画家の家を探してはピンポンを押しましたね。

──ピンポンを押す?

そう。漫画家が住んでいそうな街を開拓して。池袋近辺だと永井豪さんがアシスタント募集しているんじゃないか、とか。ちばてつやさんの家のピンポンは押しました。そのときは断られましたね。石ノ森章太郎さんのところは、当時、都市伝説があって。当時ですよ。石森プロは漫画以外に幅広く事業をされていたので、「アシスタント願いで採用されたら、喫茶店のウエーターからスタートする、ペンを持つまで遠回りになるかもしれないぞ」なんて噂がまことしやかに流れていたりね(笑)。

富士見台の(当時の)手塚プロもピンポン押しました。そもそも、まずはこっちは富士見台に住むんだけどね。まずは東京生活、手塚プロのあるこの街に住まにゃあ始まらないだろうって。で、ピンポン押して、手塚プロの玄関口で「アシスタント募集してますか」と聞いたら「募集していない。けれど、知り合いで探しているやつがいるから行ってみるか」と言ってくれたんですね、そのとき、たまたまドアを開けて出てきてくれたおじさんが。

──おお!

それで、連れて行かれたのが、豪徳寺の佐藤寿朗さんのところ。そこで僕はアシスタントをしました。

──いや、押してよかったですね。手塚プロのピンポン。

怖いもの知らずだから。押してたね、ピンポン。

──ピンポンを押さないと運命のドアが開かないですもんね。

ほんとに。これ、こっちが売れてからピンポンを押されたことがあるよ。よく見つけたな、って。「サインください」って男の子が立っていた。「3日後に来てくれ」と言ったら、3日後にまた来てね。色紙を渡したよ。もう若いうちは、ダメもとでピンポンを押した方がいいです。アドバイスがあるとしたら、もうそれくらい。20代はできないことなんか何もないと思っていたもんなあ(遠い目)。叶わないわけがないと思ってた。今はとてもできないです(笑)。

──作風としては、その頃は、喧嘩の漫画や、ヤクザっぽい漫画を描いてたんですか。ハードボイルドなやつ?

その頃は、映画をよく観ていた時代ですからねえ(遠い目)。好みとしては、アンハッピーエンドのフランス映画風、はっははははは! そういう世界が好みでね。あとはね、O・ヘンリー系の短編を描いていました。その頃、何かを吸収するとなったら、まずは外国映画しかないですからね。だからいつも池袋の文芸坐にいた。オールナイトで安い3本立て。いい映画館でした。

──…ってことは先生の作品に流れるダンディズムは、フランス映画から来てるんですね。

え、ダンディ…?

──ハード劇画からファミリーコメディーまで、ジャンルは幅広いですけれど、どの作品にもそこはかとなくダンディズムが香りますでしょ。

そうなのかな…。(考えて)まず、スタートはそうですよね。”かっこよさ”ってものを漫画で描きたいと思っていましたね、とにかく。当時の青年誌はそれが主流だったですから。

──かっこよさってなんだろう、と。

うん。

──先生のハードボイルド路線の作品をひとつ持ってきました。「コミックばく」(日本文芸社)に載った『浅き夢みし』です。昭和60年(1985年)の発行ですね。

おっ! お、お、お、お。よくぞあったね、こんな古いものが。

(ページをめくる)今、賞に出したら、これ、奨励賞くらいだな。こういうの、描いた覚えはあるんだけど…。タイトルはいいね(笑)。最後のコマの歩き方! ドイツ兵かっていうくらい足が伸びてるな(笑)。あー、ともかく、髪型を全部描き直したいですね(笑)。

──この作品は、美人局役をやらされている美女をヤクザから逃す喧嘩自慢の学生たちの話で。セリフは全部博多弁です。

ああ、願望だったんでしょうね。

──ラストシーンは、砂浜でのチェーンを使った喧嘩という荒々しいシーンです。しかし、この頃から先生の味である「会話の妙味」はすでにありますね。

んー、そうですね。描いていて、頭のなかで会話しているんですよね。

──アクションものですが、これがどうやって『ツヨシしっかりしなさい』につながっていくのでしょうか。とんと、見当がつきませんね(笑)。

はい(笑)。

──というわけで、橋渡しになったであろう作品がこちら、先生が描かれた『麻雀家族』(司書房)です(掲載雑誌「ビッグ麻雀」を手渡す)。これも昭和60年(1985年)ですね。

そんなのあったっけ? (読み始めて)…ほんとだ! 同じメンバーだ! これがまごうことなき、ツヨシの第一話だ。ツヨシはこれの変形です。そうそう、思い出してきた。

──読み切り作品の『麻雀家族』は、母と姉がフリー雀荘で負けてきて、末っ子長男が負け分を取り返しに乗り込んでいく話ですが、絵柄も、人物配置も『ツヨシしっかりしなさい』と同じです。息子が親と姉の尻拭いをする。これは…原型と言っていいですよね?

うーむ。確かに。(思い出す)…当時、麻雀雑誌が山のようにあったんですよね。

──かっこいいハードボイルド路線から、柔らかく笑えるコメディ路線へ、作風の転身はどのように行われたのでしょうか。

これはね…(思い出している)…。

たまたま1年くらい前に考えたネタをずっと寝かせといたんですね。それで、何度取り出してみても面白い。1か月に見ても面白いな、と。じゃあどこかで出そう、と。

で、出す場所を考えていたんだけど、なかなかぴったりに思えるタイミングがなかったんです。でも、いつまでも棚に入れておいても仕方がないなと、麻雀雑誌から話が来たときに描いたんです。そしたら…

…これを見た、モーニングの創刊編集長の栗原良幸さんが、「面白いからうちでやろう」と。スカウトされたんです。麻雀雑誌の編集の人と、栗原さんにつながりがあったみたいで。

──おお! 「ビッグ麻雀」誌を「モーニング」の編集長が読んでいた、と。

僕の力を超えた、別の力でした。”流れ”ですね。一番いいパターンですよね。

その頃(昭和60年前後)ってのは、ずっと「漫画アクション」(双葉社)で描きたいと思っていたんです。青年向けの雑誌として、小学館から「ビッグ」のシリーズが出て、講談社からは「モーニング」が出てくるんだけれど、そこは別物だと思ってましたから。だから、持ち込みに行く気にはなれなかったんですよね。

(※編集注:小学館は1968年に青年向け雑誌「ビッグコミック」を創刊すると、1972年に「ビッグコミックオリジナル」、1980年に「ビッグコミックスピリッツ」、1987年に「ビッグコミックスペリオール」と系列雑誌を充実させた。集英社は1979年に「ヤングジャンプ」を創刊、講談社は1980年に「ヤングマガジン」、1982年に「モーニング」、1986年に「アフタヌーン」などを創刊し、青年漫画誌の戦国時代を迎える)

だから、向こうから電話がかかってきたのは、ありがたかった。歳で言うと僕が35くらいのときですね。

──バーカウンターで美人局をかいくぐりながら男道を貫く話を描いていた永松さんに、時に1986年、大家族の喜劇を描くという大転換が起こった?

そうですね。自分が大家族だったのも関係あるのかな。

──連載のこの枚数(=読み切りよりも少ない)で、たくさん登場する家族を描き分けて、みんなが躍動していて。読んでいるこちらは全部伝わってきてわかるというのはすごいテクニックではないでしょうか。こっちは、ごちゃ混ぜにならずに快適に読み進めることができているわけですから。

いやいやいや。僕の漫画家のキャリアのなかで言うと、ここで、ストーリーメインの漫画作りから、キャラクターメインの漫画作りに方向を転換したわけですね。きっかけは、栗原さんとの出会いに尽きます。「こうした方が面白い」と言ってくれて、それが非常に的を射ていて。うまく軌道修正しながら、漫画の作り方の再構築が始まった。ツヨシを通して。タイトルをつけたのも栗原さんでした。

──そしたら、大ヒットした。

そうですね。当時は人気があったみたいですね。

──何を謙遜なさってるんですか(笑)。というわけで、1986年(昭和61年)に連載が開始された『ツヨシしっかりしなさい』は空前の大ヒットをするわけですが、「大人気作品」というゾーンに入っちゃうと、先生にはどんな景色が見えるんですか?

たまたまね、まわりと自分の歯車が、ちょうど合ったってときですよね。ちょうどよく時代に迎合したというか。うまいこと回り出しただけで。波長が合って。その時は、あんまり気が付かないんですけどね。こっちはただ一所懸命なだけで。

──そこから、ずっと週刊で、つまり世界最速のエンタメサイクルのなかで人気を取り続けたわけでしょう。

そう…今思い出すと、合併号の休みはうれしかったね、本当に。盆と正月の2回。家族旅行に行きましたね。もっぱら熱海。夏は海水浴で。僕はけっこうマイホームパパもしっかりやっていましたからね。

──自分の家族のエピソードから『ツヨシ』へ、エッセンスが流れ込むことはあるんですか。

それは意識して過ごしているわけではないけれど、何気なく家族の話とかエピソードは頭に残ってますよね。「これ、漫画に使える」って。面白いことは。

うちの嫁さんがよく、「そんなに口の中でぐちゃぐちゃ噛んでたら、口の中でうんこになるぞ」って子供に言ってたんです。「おう、面白いね、使ってやろう」と。使った記憶があります。

あとは、雷が鳴ると、子供におたまを持たせて、「外に出てろ」って言ってた。「雷、落ちるかな? やってみ?」って。

──かなりファンキーな奥さんですね。

落ちはしないけどね、避雷針があるんで。その話もツヨシに使いましたね。

──『ツヨシしっかりしなさい』では、永松先生が持つ軽妙な会話の魅力がますます前面に出る作風となりましたが、先生はお笑いは好きなんですか?

嫌いではないですけどね。集中して見てるってほどはないですよ。そうですね、生まれは西の人間だから、テレビをつけたら家で吉本が流れていましたからね。土曜日の午後には、学校から帰ったら必ず見てた。そうやってずーっと過ごしてきたので。子供時分から吉本新喜劇を観てたことは、ちょっと影響があるかもわからないですね。

──大ヒットに、かつて上京を反対なさった製材所の皆さんはどんな反応でしたか? 『ちびまる子ちゃん』が終わったあとのアニメが『ツヨシしっかりしなさい』になったりして!

みんな読んでいましたね~。昔、反対したことなんか、微塵も覚えてないですよね(笑)。むしろさ、隣近所に吹聴してたもんな。アニメになったら「あれはうちの三男だ」って言い始めて。色紙を何枚も書かされて。こっちも「あん時はよくも反対してくれたな!」なんてこたぁ言わないけどね(笑)。

(後編はこちら)