今日マチ子の『COCOON』は、秋田書店の女性向け月刊コミック誌『エレガンスイブ』2009年5月号から10年7月号に連載された戦場マンガだ。単行本は秋田書店から全1巻で刊行。10年度文化庁メディア芸術祭では審査員推薦作品に入賞している。また、13年には劇団「マームとジプシー」により舞台化もされた。

冒頭に「この物語は、実在するテーマを題材としたフィクションです」と書かれているように、本作は現実の戦場をダイレクトに描いた作品ではない。だが、そこには綿密な取材に裏打ちされた戦場の姿が丁寧に描かれているのだ。

ドラマは南の島でいちばんの女学校からはじまる。戦争さえなければ、そこには少女たちのにぎやかな笑い声が響いているはずだった。

主人公はまだ無邪気さの残る女学生・サン。彼女の親友のマユは東京からの転校生だ。元々、島の名家の出身だったが東京に移り住み、戦況化の諸事情で島に戻ってきたのだ。背が高く整った顔立ちで下級生からも人気があるマユと仲のいいことは、内心ではサンの自慢だった。

しかし、戦争の影は彼女たちの周りにも及んでいた。授業はほとんどなくなり、陣地構築作業が日課となっていた。やがて、サンたちは学校を離れ、看護隊員として軍事活動に協力することになった。

サンたち7名が派遣されたのはガマ(沖縄の鍾乳洞)を利用してつくられた病院だ。看護師がふたりと巡回の医師がひとり。看護を担当する学徒は15名で、彼女たちが先発隊だった。

次々に運び込まれる負傷兵。サンたちは敵の目を逃れて水を汲み、病院から離れた場所で銃声に怯えながら食事を作った。同級生で絵が得意なひなは栄養失調のために視力を失い、おしゃれだったタマキは、ガマの入り口で受付をしている最中に、砲弾にお腹をえぐられて死んだ。

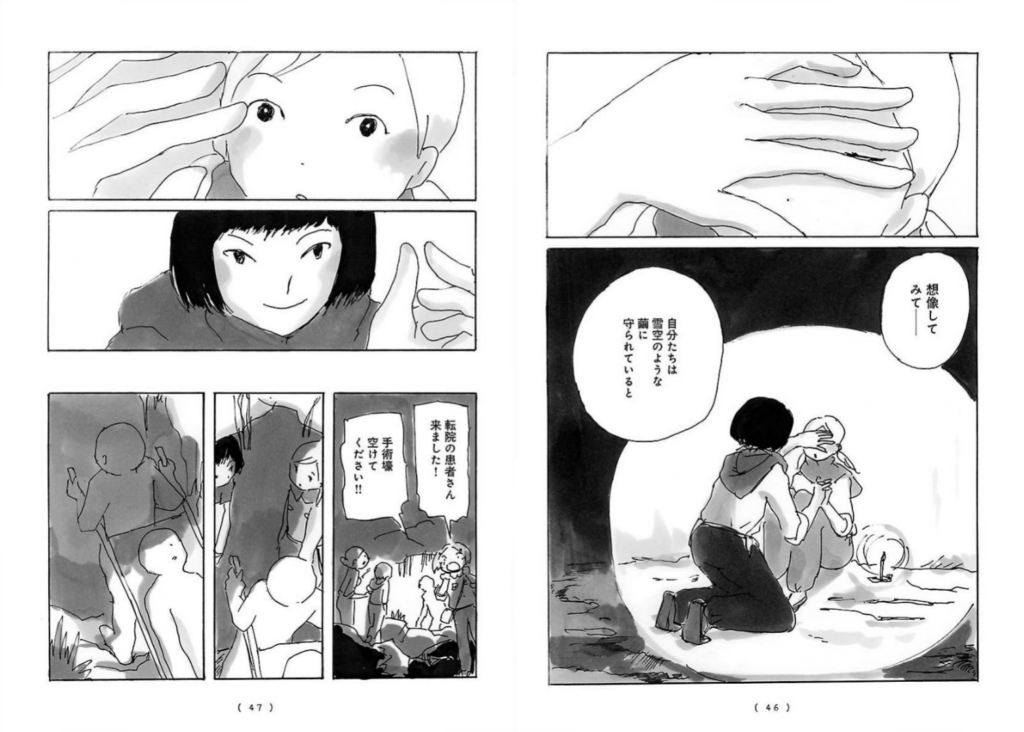

夏が近づくと、病院は死体置き場のようになっていった。惨状に苦しむサンの頭に手をおいたマユは「目を閉じていればいい」と慰めるが、彼女が夢見ている間にひなが死んだ。

敵の攻撃はますます厳しくなり、ガマの上にも何発もの爆弾が落とされた。そんな中、看護隊に解散命令が下る。病院を閉鎖して、ガマを戦略的に利用するのが目的だった。

引率の先生からは、夜のうちにガマを出て各自の責任で南の岬をめざすよう指示があった。銃弾が雨あられと飛び交う中、少女たちは決死の覚悟で岬を目指す。

途中、級友のエッちゃんが足に銃弾を受けて倒れた。薬もなく、化膿した傷口からはうじが湧き出す。敵の火炎放射に襲われたとき、エッちゃんはサンやマユを逃がすために自ら命を絶った。

仲間たちはひとりまたひとりと脱落していった。ようやく出会ったほかの看護学徒たちは自決の道を選び、最後にはサンとマユだけが残った。

いくつもの死体が転がる海岸線を逃げるふたり。途中で、とうとうマユが銃弾に倒れた。そして……。

今日マチ子のいう「実在のテーマ」とは、沖縄で1944年12月に日本陸軍が中心となってつくった8つの女子学徒隊、中でも沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校の生徒222人と引率教師18人からなる通称「ひめゆり学徒隊」の悲劇である。

連合軍の沖縄上陸が迫った45年3月23日、ひめゆり学徒隊は南風原(はえばる)の沖縄陸軍病院に看護要員として動員され、前線の負傷兵の治療にあたった。病院と言っても防空のために掘られたかまぼこ状の横穴をコンクリート壁と杭木で固めたものが病室。およそ30の横穴病室には400人の傷病兵が収容されていた、という。

しかし、負け戦が決定的になった6月18日、陸軍はひめゆり学徒隊の解散を突然決定し、その後の混乱の中で多くの犠牲者を出す結果となった。136人の死者のうち、8割は19日からの1週間に命を失ったとされている。うち、教員1名、生徒9名は自決だった。

今日マチ子はあとがきにこう書いている。

「着想のきっかけになった沖縄のひめゆり部隊のお話をきき、自分が同じぐらいの年齢で、そんな日常が始まったらどうするか想像しました。残酷な現実や、大きすぎる敵に対して戦う方法があるとしたら、それはじぶんたちの甘やかな想像力かもしれません」

身を守るための想像力。それは蛹が身を守るために糸を吐き出してつくる繭=COCOONのようなもの。

作中では医者や兵士はみな白い影のような存在として描かれている。繭の中にいる少女たちの目には、男たちは糸が紡いだ壁の向こうに透ける白い幻のようなものにしか見えていない、という意味なのだ。

そして、戦闘は終わり、ただ一人生き残ったサンは、身を守るための繭を破り翼を持ぬまま生きていく決心をするのだった。「ほんとうは誰も死にたくなかった」仲間たちのためにも。