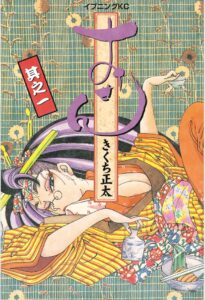

今回の人情マンガは、きくち正太の『おせん』を紹介しよう。

講談社の週刊誌『モーニング』で連載が始まったのは1999年。2002年からは同じ講談社の月2回刊誌『イブニング』に発表場所を移し08年に完結。09年から14年までは続編『おせん 真っ当を受け継ぎ繋ぐ。』が連載された。

舞台は東京の下町・笠置宿(架空の地名)にある文化元(1804)年創業の老舗花茶屋(料亭)「一升庵」。店に新任の帳場係として江崎がやってくるところからお話ははじまる。

板長の清二に女将の部屋まで案内された江崎はびっくり。なにしろ、女将のおせんはすこぶる付きの美人。その上、もう昼だというのに酔ってしどけなく寝ているのだ。ようやく起きたおせんは、そのまま朝湯に直行。ところが、板長をはじめ店のみんなは彼女の行動を平然と受け止めているではないか。

そんな「一升庵」にさっそく事件が起きた。近所のご隠居が、横綱の鳥海山と付け人たちを連れて予約無しで店を訪れたのだ。当然、仕入れた食材で間に合うはずもなく、板場は大ピンチ。「どうか板場のこの事態救ってやって下さい」という清二の言葉におせんは「ようござんす」と応える。かっこいい。

この瞬間、彼女のために店の人たちはもちろん、町の人たちまでもが一斉に動き始める。船宿の主人は夜釣りの魚を船の客から無理やりすべて買い切り、蕎麦屋は店を閉めて全部のそばを一升庵に運ぶ。酒屋も八百屋も横綱の好物を運び込んでくる。その食材をおせんは見事な包丁さばきで料理。横綱も大満足で引き上げていったのだった。

ここまでだと、王道のグルメものと思われるかもしれないが、このマンガに単なるグルメ情報を期待すると肩透かしを食うことになる。料理と酒と骨董が好きで、天然ボケだが、愛嬌いっぱいの女将・おせんと、一升庵の従業員や下町の人々の心意気を描くのが『おせん』の真骨頂なのである。

脇役として登場するのは、何十年も昔の下町にいたに違いない人たちばかりだ。

板長の清二は背なに彫り物のある寡黙な男。二番板の留吉は喧嘩っぱやいが義理には篤く、確かな料理人の腕を持っている。一番下っぱで追い回しの健太はお調子者だが、料理に取り組む姿勢だけは真面目。

鳶(とび)の頭・龍五郎は初老だが、いまだにいい男っぷりで地元の尊敬を集めている。あせんが信頼する珍品堂はがんこだが骨董商としては抜群の目利き。ほかにも、宮大工の棟梁。老舗洋装店の息子なのに銀行員になった赤木。赤木が惚れているお茶の先生・スミ子、といった面々が毎回登場する。

はじめのうちは浮いた存在だった江崎も次第に彼らに溶け込み、人情のわかったいい男に育っていく。

そもそも、一升庵のある笠置宿が古き良き東京の下町にタイムスリップしたような土地なのだ。空は広く、夕日も月も美しい。弁天桜で有名な千成神社にはこんこんと名水が湧き、一升庵の敷地にもその湧水や地下水の恩恵を受けた井戸がある。こんな風景は、東京の下町として人気の本所や下谷あたりでも見ることが難しくなった。

架空のパラダイス・笠置宿に生きるおせんは現代の巫女だ。疲れた現代人を潤し、迷いを取り去る巫女なのだ。

それを強く感じさせる第5話「真贋の先にあるもの」のあらすじを紹介する。

千成神社の骨董市でおせんが惚れ込んだ信楽の水桶。売り主の骨董商・天平堂から200万円で手に入れ愛でていたが、実は天平堂の息子が青山の美術館から依頼されて競り落としたものだったことがわかり、おせんは水桶を諦めた。ところが、美術館に展示された水桶を見た珍品堂が「クズ桶」とけなしたことから新たな展開を迎える。珍品堂は「骨董の勉強をさせてやる」と館長と天平堂の息子を一升庵に招いたのだ。

一同は雨の降る中、一升庵を訪れた。そして、ちょうど雨の上がった瞬間、おせんが座敷の障子戸を開けると庭にはあの信楽焼の水桶。その光景を見た全員が息を呑む。雨上がりの庭に水桶は何百年も前からそこに居たかのように静かに呼吸をしていたからだ。

おせんが提供してくれるのは、料理も含めた最上のもてなし。「お・も・て・な・し」なんて、口先だけのやわなもんじゃない。正真正銘の和のもてなしだ。骨董や古美術も和のもてなし中で命を吹き返したのだ。

おせんたちは笠置宿に留まっているだけではない。作者の故郷・秋田に出向くエピソードもある。一升庵がいつも酒を仕入れている地酒の小さな酒蔵で彼女は、有名地酒メーカーから買い桶の話に揺れる酒造家一家を救うのである。これもいい話だ。

どのエピソードからも作者の日本の伝統文化への愛が伝わってくる銘品である。