話題になった『チ。』の作者魚豊は、あるインタビューで「漫画とはどんなものだと思うか」と問われて興味深い発言をしている。

〈漫画のメディウム・スペシフィティって「コマ割り」だと思うんです。僕的な理解ではコマ割りというのは「自由間接話法」だと考えています。自由間接話法とは、直接話法と間接話法をごちゃ混ぜにしたようなもので、雑にいうと主観と客観を出たり入ったりするものです。それによって絶妙に自分と他者のひが彼我[ママ]を行ったり来たりできることが漫画の面白いところなんじゃないかと。〉*1 [ ]は引用者注

物語漫画の「メディウム・スペシフィティ」(媒体特性)は「コマ割り」である、というところまでは日本の漫画論ではよくいわれる。そこから先で彼は、「主観」「客観」が混じる「自由間接話法」によって、「自分と他者」を往還させうるのが「面白さ」だと指摘する。

「自由間接話法」とは、外国の言語学で用いられる用語である。主観視点描写と客観視点描写を接続することで、一人称視点に客観状況を混ぜ込んでしまう修辞法のことをいうらしい。が、日本語にはないとする見方もあり、このあたりの解説は難解で不正確になるので、ここではやらない(つか、できない)。言語学者などによって漫画論にも応用されているが、果たしてどこまで妥当性があるのかの議論も難しいところだ。いずれにせよ、魚豊はどこかでそうした文学論か漫画論を知り、その線で漫画を考えているらしい。彼はさらに、こう語る。

〈主観か客観かというのはよく視点とか構図で語られますが、実はそれだけでなくて、漫画のコマの大小をコントロールすることで、そこに描かれているキャラクターを客観的に見せながら、その気持ち、つまり主観を表現できるんです。キャラクターの感情というのは表情やセリフや設定ではなくコマの運びや大きさに宿ることがある。実はコマによってキャラクターの人生を生きているようで生きていないような、漫画特有の絶妙な境界にある読み味が成立していると思うんですよね。〉*2

「構図」で語られる「主観」「客観」とは、大雑把にいえば背景や状況描写で場面の客観性が描かれ、そこに描き込まれる人物のセリフや表情で内面心理(主観)が表現される、といった理解のことを指しているのだろう。しかし、魚豊はコマの「運び」や「大小」によって内面心理が描かれることを強調している。と、文字で説明しても、一体何のことやらわかりにくい。ここで『チ。』の一場面を見てみたい。

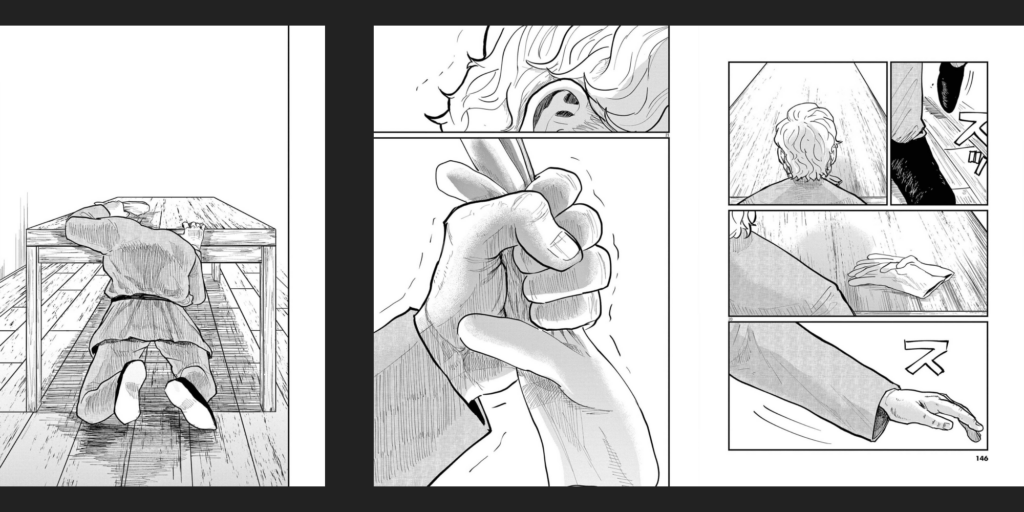

異端審問官ノヴァクは、娘が異端審問で火刑にかけられた(じつは逃亡していたが)と知り、彼女に与えた手袋を手に、絶望する場面である。今「絶望」と書いたが、その言葉で彼の心理が言い当てられるかといえば、あやしい。今まで多くの異端者とされた者を拷問刑死させてきた彼は、娘を異端者として失っただけではなく、自分への疑問や後悔やもっと多くのないまぜになった感情のうちに沈潜していく。

その沈潜を、作者はノヴァクの顔を一切見せず、セリフもなく、後ろ姿で打ちひしがれる動作だけをコマ運びとコマの大小で見せている。コマの大小と対象の遠近、アングルで「感情」を読者に勝手に想像させる。視点は俯瞰から水平に近くなり、その間の下降感が絶望の深さを印象づける。かくて、否応なく作品内人物の「内面」に、読者は移入させられる。こうした読者の没入感にとって背景や周辺情報、場合によってセリフや文字ですら、むしろ邪魔になるので排除される。使われる文字は「スッ」「ス」という擬態語だけ。そして手袋を握って震える手。

おそらく、魚豊のいわんとするコマの運びや大小で行う心理表現はこういうことなのだろう。そこにどんな感情があるのかは、文字によらず漫画の媒体特性を使って、読者の想像に任される。読者は、そこに自分の思うノヴァクの複雑な思いを感じ取る他ない。

こういう「読み」を魚豊は〈漫画特有の絶妙な境界にある読み味〉と呼んでいる。そもそも、この作品は異様なまでに地動説を巡る議論を描き込んだ漫画である。人物が立って、あるいは座って議論してばかりいるという、極めて特異な作品なのだ。たまに活劇はあるが、作者はそこに重きを置いていない。

いわば議論漫画ともいえる漫画が、なぜあれほどの話題になったのか。強力に読者を惹きつける、避けがたい魅力があったからだ。そして、そのほとんどは、じつは議論内容より、その結果もたらせられる感情の効果(地動説や真理への知的衝動の感情の不思議さも含めて)にあったのではないか、というのが私の理解だ。そして、その理解しがたい人間の心理こそ、魚豊のいう主観客観のないまぜの修辞法で語られたものなのだ。

ノヴァクは、物語の終わり近く、自分だけが異端を非公開処刑して来たと知らされ、自らの「信仰」の揺らぎの中で、こうつぶやく。

「私は、 この物語の悪役だったんだ。」

コマは小から次第に大に広がり、ノヴァクは横顔を見せてこの言葉を吐く。ここで、セリフ(文字)の力を借りて、彼の主観はいきなり物語全体を俯瞰する客観性を示す。背景には彼が実際にいる小屋が描かれる。視点は彼の後頭部から横回転して回り込む。ノヴァクの中でもある種の「回転」が起きるかのように。魚豊のいう主観と客観の入り混じった「境界」的な表現は、こういうところにも顔を出す。

こうした主観客観の混交的表現、媒体特性の両義性(このこと自体は漫画だけに生じる現象ではない)は、魚豊のいう「キャラクターの人生を生きているようで生きていないような」という両義性のことを指している。この手法は、じつのところ以前から試みられてきた。萩尾望都『イグアナの娘』(1992年)*3では、周囲から美少女に見えていた主人公が、自身と母親にのみ醜いイグアナにしか見えない。作品では、終始主人公はイグアナとして描かれる。人物像の描写を主人公の主観世界像で描き、物語世界での客観性と乖離矛盾させることで、アイデンティティの不確定さを描いてみせたのである。大島弓子は『綿の国星』(1978―87年)*4で、自分を人間だと信じる子猫を人間の少女として描き、やはり同じような効果をもたらした。漫画表現のこうした主客の両義性は、かねて漫画論で語られてきたテーマだが、魚豊はそれを別の言い方で示そうとしたのではないか、と思われる。