学習院大学退官後、私の後任・佐々木果教授のゼミにほぼ毎回潜り込んでいる。担当の責任もなく、学生たちの発表を聴いてコメントしたり、まことに無責任で楽しい。邪魔にならないように、とは思いつつ、ときに調子に乗って長話になったりする。

先日は、マンガの「目」について話題が及び、佐々木さんから「マンガの目といえば」といって話を振られた。スコット・マクラウド『マンガの描き方』についてのゼミで、何かの拍子に学生から「日本マンガの目は大きい」という言葉が出たのに反応してしまったのだ。

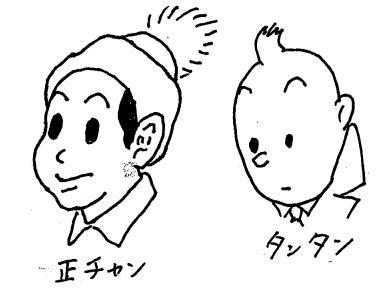

図1 正チャンとタンタン

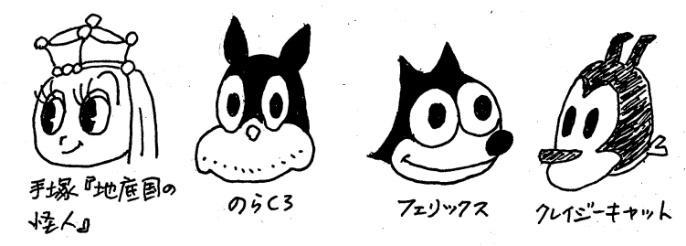

そもそも、日本の漫画の目が大きくなったのは、大雑把に大正昭和初期、おもにアメリカの新聞漫画+アニメーションの影響によるのではないか。北沢楽天、岡本一平の頃はむしろ目は小さい。当時の新しい物語漫画の形式を開いた『正ちゃんの冒険』(1923~24年 大正12~13年)の場合でも、目はエルジェ『タンタンの冒険』(1929~40年*1)と似た縦の楕円形で、さほど大きくない。が、米アニメーションや新聞漫画で『クレイジーキャット』『フェリックス』『ミッキーマウス』などの動物主人公が登場し、黒い体で相対的に大きな目のキャラクターが大ヒットすると、日本でも『のらくろ』などの類似キャラクターが生まれ、どうもこのあたりから日本漫画に「大きな目」キャラが普及していったように思える(ちゃんと検証したわけではないので、詳しい人から突っ込みが入りそうだが)。そのあたりを、調子に乗って黒板に描いたりしたもんだから、ついつい話が広がってしまった。

この「大きな目」が戦前戦後の子供漫画で特異な発展をとげ、とくに少女漫画が挿絵や絵物語を継承して大きな目の少女を生み出す。とりわけ少女漫画のスタイルに大きな影響を与えた高橋真琴の、マツゲをつけた丸く大きな目が、ユニークな画風として定着する。マツゲを山ほど描きこんだ、星のたくさん映った巨大な瞳は、そのあたりから生まれてきたのだろう。この印象が「少女漫画」といえば「大きな目」というお定まりの言説となる。アメリカのおたく的なパロディ漫画には、それを強調した画風が登場したりするようになった。

と、ここでやめておけばいいものを、さらに私が手塚治虫論の中で、瞳の中の光(ハイライト)について、これを「自意識の光」だなどと強調してしまった話にまで及んでしまった。一体誰が今更そんな話を面白がるんだと後で反省することになってしまったのだった。ごめんよお。

というわけで、じつは今回の主題は、この「自意識の光」という、一種の曖昧な比喩のような解説が、しかし私の手塚論の中で、刊行当初比較的多くの反響をもたらしたことを思い出した。ほんとに、前置き話が長くてすまん。

- *1 ^ 新聞での掲載年度。白黒。現在日本で知られている総カラー版『タンタン』は第二次大戦後再編集されたもの。

- *2 ^ 右よりジョージ・ヘルマン『クレイジーキャット』1913~44年新聞連載。『フェリックス ザ・キャット』1919年~アニメーション。『のらくろ』戦前連載1931~41年。手塚治虫『地底国の怪人』1947年。

- *3 ^ BERRY LYGA、COLLEEN DORAN『MANGA MAN』2011年 P.126。

拙著『手塚治虫はどこにいる』(筑摩書房)の刊行は1992年6月。その後文庫にもなって、私のマンガ論としてはけっこう売れ、反響もあった。呉智英さんは、〈実作上の観点から手塚マンガを論じたもの〉として評価してくれ、目について触れた部分をこう紹介している。

〈手塚の描く人物の目玉が画期的であるゆえんを、当時人気があった他の作家の目玉と入れ代えて実証してみせるのだ。イガグリくんは、突然、いつもの彼らしくもなく、自意識に悩む青年になってしまうのが面白い。〉*4

中野翠さんは、こんな風に紹介してくれた。

〈私が一番面白く読んだのは中盤の、「手塚的な目玉たち」と題された章だ。それまでのマンガの主役たちの目はタドンのようにタダの黒丸だったのにひきかえ、手塚マンガの主役たちの目にはおうおうにして白い「あかり」が入っている。著者に言わせれば、その「あかり」とは「自意識」である! あの「あかり」は、登場人物が一人々々固有の個性を内容として持っているということ、心の内面に何かがギッシリつまっているということを象徴しているのだ。〉*6

他にも多くの書評を当時いただいて、マンガ批評に本格的に取り組もうとしながら不安でしょうがなかった私は、とても勇気づけられたし、さらにいえば調子にのった。ただ、まったく正直にいうと、目の光りを「自意識」と断じたのは、相当あやうい比喩だという自覚は一応あった。ちゃんとした検証とはいえず、直感的な言い当てに過ぎない。なので、そこについては「褒め殺し」といってもいい。

ただ、当時の私の中では、何とかして一般読者の興味に娯楽的な刺激を与えたかった。模写を使って、描線や絵と批評的な言葉をつなげてみせたかったのである。その意味では、研究者というよりエッセイストに近いスタンスの呉さんや中野さんの評は、むしろ当時のマンガ論の文脈を象徴している。

「模写」という手法が「実作者によるマンガ批評」として受けとられ、私の手塚論は多分、分不相応な評価をいただいたのだ。たしかに、そんな手法を使った批評はなく、まして人物の「内面」に関係づけたのは、当時の批評言説では新鮮な驚きをもって受容された。もともとマンガのパロディで模写をし、さらに『消えた魔球』(双葉社 91年)でスポーツマンガのジャンルを模写で辿った仕事もあって、私にとっては自然な流れだった。が、「模写」に頼った批評の危うさを感じて、以後、もとの作品の「引用」による批評へと舵を切っていった。

前出の中野翠さんは、同じエッセイで最後にこう書いてくれた。

〈「とにかく手塚治虫のことは一度キッチリ落とし前をつけておかないことには、自分は先に進めない」というような強い気迫におされて、一気に読んでしまった。〉

この「男前」な言葉は、まさに当時の私の気持ちそのものだったので、本当に嬉しかった。今更ながら感謝をお伝えしたい。

※図1,2,4はいずれも著者による模写

- *6 ^ 中野翠「私の青空」138「サンデー毎日」1992年7月19日