欧米のマンガは大衆文化と美術の狭間にあって、日本の現在のマンガの一般的な在り方とも違う。もしかしたらマンガがマンガとして発達した19世紀末から20世紀初頭の時代の影響が大きいのかもしれない。

ヨーロッパが沸き立つ様な興奮に包まれていたこの時代、ウィーンではクリムトが「ファム・ファタル」を生み出し、パリでは広告塔を飾るミュシャのポスターが、古典的な「美」を打ち砕きながらもうっとりとする香りを街に漂わせていた。キュビスムが現れ、さらに、時の反乱児、デュシャンがダダでセンセーションを巻き起こしたのだから忙しい。ムーランルージュで有名なパリ北部のモンマルトルからパリ南部繋ぐメトロ4番線が1910年に開通すると、モンマルトルの芸術家はこぞって南部のモンパルナスに繰り出した。モンパルナスは革命的だった。帽子を被ることを条件に、女性が男性のエスコートなしでカフェに入ることができた。と、言うのもパリのカフェとは売春婦が客引きする場所だったのだ。そんな悪習を蹴っ飛ばして男性と対等であろうとし、文化的な刺激を求める強い女性が集まった。シャネルの帽子店がヒットを飛ばし、まだ農家が点在したモンパルナスのカフェに、帽子を被ったキキやヴィーナスが現れ、藤田嗣治やモディリアーニ、アポリネール、コクトーなどの芸術家が足蹴く通った。濛々と立ち込めるタバコの煙の中には、レーニンやトロツキーの姿も見えた。フロイトが打ち立てた精神分析学と無意識の概念が学術界に彗星のごとく現れ、夢や狂気の精神世界に夢中になった美術・文学界がシュルレアリスムを声高らかに宣言し、同じ頃、シャンゼリゼの劇場でジョセフィン・ベーカーが欧米初の黒人スターとして裸同然の恰好でチャールストンを踊った。

破壊と創造というベタかもしれないが、ストレートなエネルギーが充満したこのハチャメチャな雰囲気の中で、マンガの表現方法が形成された。狂乱の時代と呼ばれた20世紀初頭のパリとヨーロッパを感じながら読んでいただきたい。

チェコが出てこないと思われるかもしれないが、ミュシャやフロイトはチェコ地方の出身者、クリムトは父方がチェコ地方の人だ。地続きのヨーロッパには大きな人の流動性があり、文化や歴史を国で括って話すことは難しい。それが出来てしまった冷戦時代は、人工的で歪んでいたとも言える。旧共産国で強力なプロパガンダ手段として利用された文化や芸術だが、本稿を読んでいただき、現在の独裁国家とマンガについて考えるきっかけとなればと願う。

日本初チェココミック翻訳企画クラウドファンディング実施中:

https://greenfunding.jp/thousandsofbooks/projects/6167

アイケ・エクスナの新刊『コミックスと“物語マンガ”の起源』を読んだ。

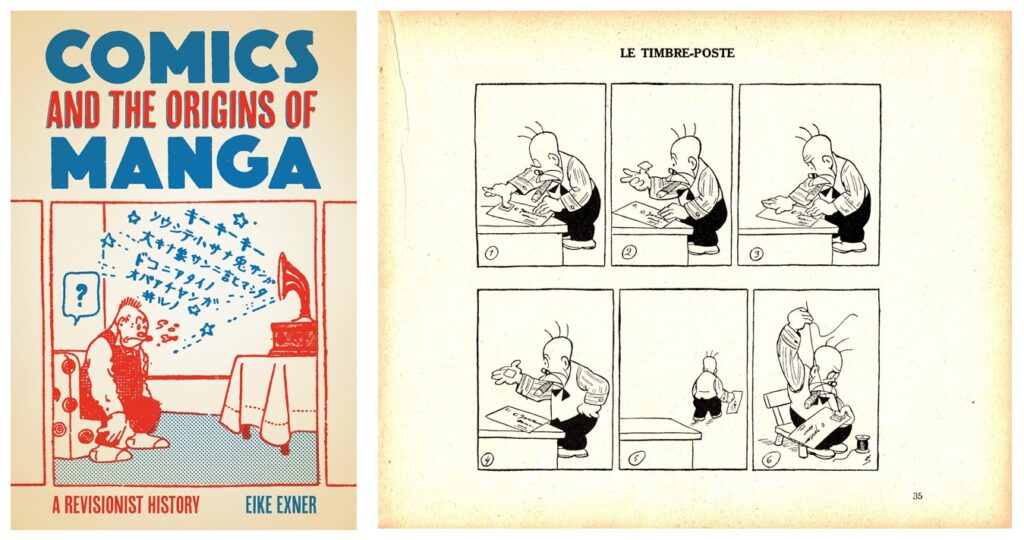

20世紀初頭に日本で出版された、もしくは日本で真似された海外マンガ についての考察だ。当時でさえ、マンガは国を超えて、別の国のマンガ文化史に時を刻んでいるのは興味深い。例えば、スウェーデン人のオスカー・ヤコブソンが1920年に生み出した愛嬌のあるキャラクターのアダムソンだ。本国では、今でも主要なマンガ賞にアダムソン賞があるほど愛されているが、スウェーデン以外の国では忘れられた感が強い。しかし、当時は世界的に有名で、私に関係する3つの国、フランス、チェコスロバキア(現在はチェコとスロバキアに分離)、日本でも大人気だった。インターネットがなかったこの時代でも、意外にも世界の国々は他国の技術や文化、芸術に門戸を大きく開いて吸収していた。時代の影響は日本でも同じように見受けられ、欧米と日本でほぼ同時多発的な現象が起こっている。

日本に想いを馳せながら、本稿ではチェコ・コミックを中心にマンガ表現方法形成の歴史を考察したい。

(右)Oscar Jacobsson. (1929). Le Timbe-poste. Adamson. Paris、 StockDelamain et Boutelleau.

マンガに音が付くのはいつ頃からかというエクスナの解釈が、これまた面白い。

どういうことかと言うと、マンガが誕生した当初は、イラストが1つ、2つあって、その下に場面説明のテキストが書いてあった。歴史の教科書に載っている20世紀初頭の社会風刺などがそのスタイルだ。その説明書きにはセリフが入ることもあるが、大概の読者は絵を観て、それから説明書きを読むだろう。無声映画と似ていて、映像・イラストがインプットされる時間と、テキストを読むときが交互に来る。今日のマンガでは、動きや表情などの視覚的な要素の中に音がダイレクトに文字で加えられていて、頭の中で同時に処理されていく。エクスナはここに着眼した。ここで音と言うのは、セリフだけでなく、物音などの擬音語のことも指す。独特な持ち味で描かれたキャラクターの動きなどの視覚的要素に聴覚的要素が加わって、さらに臨場感を高める。エクスナによると、それは「物事を見たり、聞いたりする技術と、哲学の革命による結果」の可能性が高い。 具体的には、映画の発明、特に録音技術の発達のことだ。こう言った技術が娯楽として大衆に広まると、映像と音を同時に録画・録音し、後から再生できるのだと大衆が想像できるようになった。これには蓄音機の一般家庭への普及も一役買ったそうだ。

イラストとテキストの二部構成の読み物と言えば絵本を思い浮かべる。特に19世紀の絵本は場面の区切りが細分化されたものも出た。イラストがワンシーンごとに現れて、リズム的にはマンガを彷彿させるような流れを持つ。例えばハインリヒ・ホフマンの『もじゃもじゃペーター』やヴィルヘルム・ブッシュ の『マックスとモーリッツ』、ジョージ・マクマナスの『親父教育』だ。これは初期のマンガとも考えられている。

トーキー映画やレコード録音技術が発達すると、音を録音して再生することに人が慣れた。徐々にふきだしにセリフが入り、音と動きとが同時に進行するスタイルを求めて、よりリアリスティックに変化したのだろう。それがふきだしの出現に繋がったのだろう。大衆文化の中で映像と音とが結びついた時代だからこそ、ふきだしが可能になったと言うエクスナの研究は、非常に説得力があり、その着眼点の素晴らしさには唸ってしまった。

(右)Wilhelm Busch (1865).Max und Moritz.(ヴィルヘルム・ブッシュ.澁谷新次郎・小柳津要人 (訳)(1888)わんぱく物語.羅馬字会 )

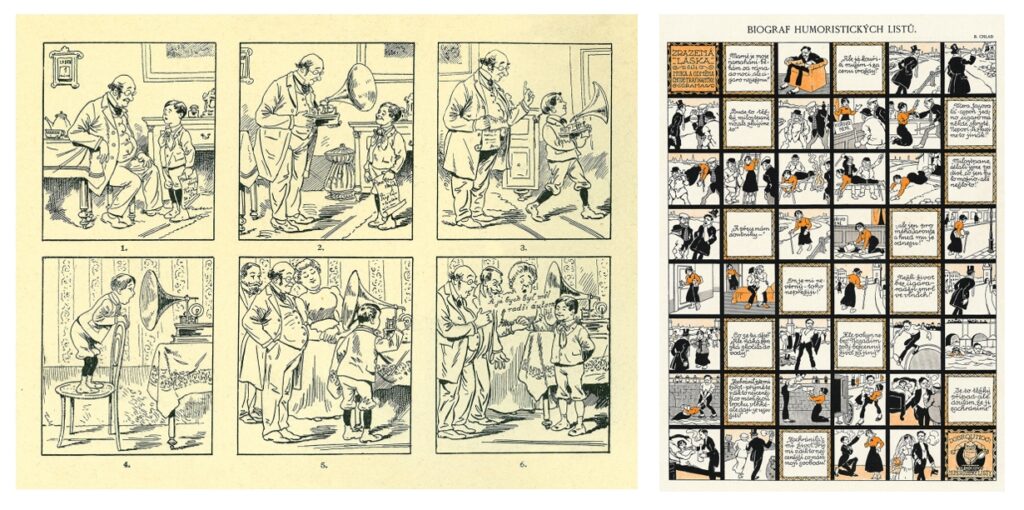

すぐにチェコ・コミック史初期の作品が頭に浮かんだ。まだオーストリア=ハンガリー帝国時代の1908年のボヘミア地方、カレル=ラディスラフ・トゥマのマンガLádíkův fonograf(『ラーディクの蓄音機』 の意)だ。 いわゆる中流階級、普通の家庭の男の子ラディークが、まさに時代の発明品、蓄音機を家族からプレゼントされる。ラディークはお行儀よく、そしてさも嬉しそうにプレゼントを受け取る。家族は、ラディークに最先端技術の発明品をプレゼントしたことに大いに満足して、ラディークの録音に耳を傾ける。聞こえてきたのは……。

「自動車が良かったな、ぼく」

どの時代の子どもも、親の期待を超えて、最新技術を使いこなす。

私が注目したのは、ラディークが録音した声が蓄音機から出たようにイラスト内に描かれていることだ。

1917年、風刺雑誌Humoristické listy(『ユーモア誌』 の意)では、画家でイラストレーターのボフダン・フラトの連載マンガが掲載された。この作品にはふきだしはなく、絵とテキストのコマが交互に現れる。題名は« Biograf Humoristických listů » (『ユーモア詩映画』の意)だ。これは無声映画によく似ている。

では、ふきだしはどうかと言うと、チェコのイラストレーターとして初めて頻繁にふきだしを使ったと言われるのは挿絵画家ヨゼフ・ラダだ。日本でも小説が翻訳されたハシェク作の「兵士シュヴェイク」シリーズは、ラダがイラストを手掛けたが、まだイラストの下にテキストが入ったスタイルだ。晩年の連載マンガ『うさぎっこの偉大なる映画』« Velkofilm o králíčkovi » (1940年)は、もう、マンガそのものだ。ラダは、日本で出版されたチェコの本に挿絵がそのまま使われることも多く、ラダのイラストを見たことがある方も多いだろう。

(右)ボフダン・フラト、 Biograf Humoristických listů、1917年

(右)『うさぎっこの偉大なる映画』ヨゼフ・ラダ、1940年

エクスナの本を読み進めて、更に驚いたことがある。何だ。マンガの原点と前衛芸術との緊密な関係だって?トーキー映画だけでなく、クロスカッティングなどの映画技術、サーカス、ネオンの光、キャバレー、コラージュや風刺に夢中になった、あの時代の芸術とマンガが?美術と工芸、大衆文化をばっさりと切り離して考える欧米人にとって、これは本当に驚く発想だ。

チェコでは他者の追従を許さなかったモダニズム前衛芸術評論家で理論家のカレル・タイゲは、彼の著書『笑う世界』でこう宣言している。

「映画、ミュージックホール、サーカス、そう言った滑稽な劇の持つナンセンスさと狂気の中にも、幾つか賢明な要素があるのかもしれない。我々の時代をこれほどまでに特徴付けるものの、あまり理性的とは言えないダダイズム、そのユーモアの形はほぼ意図したものではないが意味は深く、人生のエキセントリック性への予感を示している」(髙松美織訳)

パリ狂乱の時代と呼ばれた、時代特有のナンセンスさとマンガは共鳴したのだろうか。

現代のチェコの美術史家のトマーシュ・ポスピシルは、先述の『兵士シュヴェイクの冒険』、この大人気小説が出版当時からマンガ版も造られたのには、それ自体がダダの破壊的なユーモアセンスだと指摘する。そう考えれば、もう1つのチェコ・コミックの国民的キャラクター、オンジェイ・セコラが1927年に生んだ『ありのフェルダ』の少々アナキスト的行動は、その時代の矛盾した場当たり的精神を反映しているのかもしれない。

この頃、チャーリー・チャップリンなど映画の大スターが登場した。エクスナは、マンガの大物キャラクターのアニメ映画化にも注目する。アニメ映画界の大スターと言えば、メスマーとサリバンのフェリックス・ザ・キャットだ。スウェーデンのアダムソン同様、世界中で大人気になったフェリックスは、日本とチェコスロバキアという遠く離れた二つの国でも独自にアニメ映画が制作された。チェコスロバキアでは、女流アニメ監督、ヘルミーナ・ティールロヴァーが映画化し、日本ではフェリックスからインスピレーションを受けたのらくろが大人気を博した。

こう考えると、当時のマンガと時代の雰囲気とが重なって、夢のように目の前に広がってくる。リオネル・ファイニンガーの詩的で大胆なコミック雑誌『ストリップス』(Strips)や、ジョージ・ヘリマンの言語的挑戦に溢れたクレイジー・カットシリーズ、ウィンザー・マッケイのまさに革新的で詩的な『くしゃみのリトル・サミー』。マンガのコマの枠がリトル・サミーのくしゃみで粉々になるシーンに、時代の破壊的なエネルギーが感じられる。

けれど、やはり、当時の文化意識と文化背景を考えると、マンガを、確固たる社会的・芸術的地位を持つ美術とを混合するには無理があるのではないか。

なぜなら、この時代の前衛芸術とマンガは、進もうとするそれぞれの方向性が真逆だからだ。前衛芸術のアーティストの目的は、伝統的に引き継がれてきた美的感覚をぶち壊し、従来の絵画的表現からの解放を目指して抽象に向かって突き進むことだった。詩ですら、その美の中核を成す古典的形式と文法から解き放とうとした。

それに対して、マンガは誕生したばかりで形成期にあった。 壊すべき規定すらまだなくて、どちらかと言えば作っている最中だった。だからこそ、時代の影響を多少受けて破壊的であったとしても、マンガは自らの存在を守るかのように、はっきりとした線で描くことに長いこと拘った。モダンアートは、資本主義、植民地主義、そして帝国主義の様々な形に対抗する武器であろうとした。マンガは誕生した初期こそは風刺の変化形として見られていたが、その後、マンガはヨーロッパにおいて児童向けの読み物として、アメリカでは大衆娯楽として一般大衆に受け入れられる路を選んだ。と言うことは、すでに確固たる地位が築き上げられた美術は、社会的にも芸術的にも革新的で型破りであろうとし、批判されることを恐れなかったけれど、マンガはそうとも限らなかったのではないか。

アメリカの美術評論家クレメント・グリーンバーグが1939年に書いた有名な文章によると、産業革命の産物として、マンガはキッチュで低俗なものとしてはっきりと分類されている。彼にとってのキッチュは「人生におけるあらゆる偽りの縮図である。キッチュは顧客からお金以外の何も生み出さない」と、万人受けを狙った商品以外何ものでもない。ただ『香りを放つ世界』によると、チェコの思想家タイゲはこのビジネス型大衆文化を完全に否定しない。芸術は楽しませるためだけにあるのではなく、新しい形の文学的創造は文学ではなく新聞や広告、続き絵などとあり、それらとの自発的な出会いにあるのだと書いた。元々の目標は芸術的表現ではないものが、インスピレーションのベースとしてクリエーターに作り上げられていくと、タイゲは明言した。

文学において革新的な変化をもたらしたアポリネールのカリグラム、もしくはマリネッティの視覚詩のグラフィックデザイン性も、やはりマンガから影響を受けたとは言えないだろう。抽象絵画のパイオニアの一人、チェコ人画家クプカが対象物の動きをばらばらにして絵に描いたとき、それは間違いなくエティエンヌ=ジュール・マーリーやアメリカ人のエドワード・マイブリッジなどの写真家の影響だ。マンガのコマ割りに関連付けるのは難しい。

(右)Winsor McCay (1905) Little Sammy Sneeze (『くしゃみのリトル・サミー』)

(右)フランティセック・クプカ (František Kupka)、Klávesy piana. Jezero (『ピアノの鍵盤、湖』)、1909年

(左下)Karel Teige. (1928) Svět, který se směje(『笑う世界』の意)

ここまで美術とマンガの関係を否定する仮説ばかりだったが、2017年から2018年にかけてチェコ・コミック史展を東京数か所で開催したとき、ビロード革命後の作品を観た来場者からの感想で一番多かったのは、「これは芸術です。絵本の挿絵、いいえ、絵画だと思います。それに作者によってスタイルも全く違います」だ。

なぜ、チェコのマンガは日本で芸術的に捉えられたのだろう。これはチェコ地域でマンガが商業的成功を収めた2つの世界大戦間以降、20世紀後半のチェコの歴史によるところかもしれない。なぜなら、フランスやベルギーなどの欧米から切り離されて、チェコスロバキアが歴史の荒波に飲み込まれたからだ。

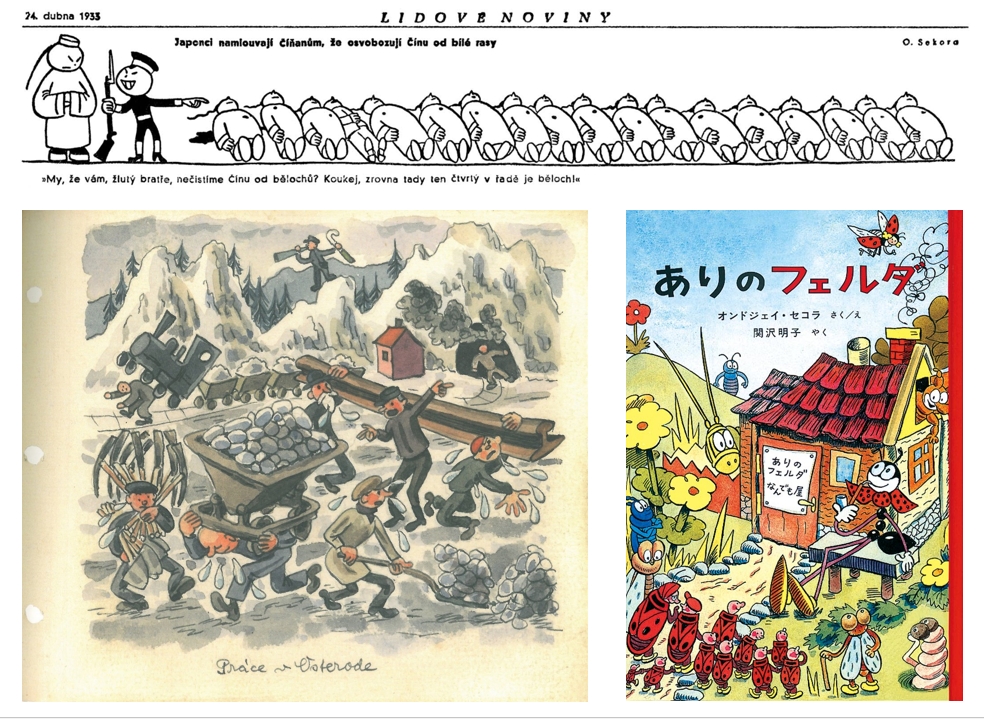

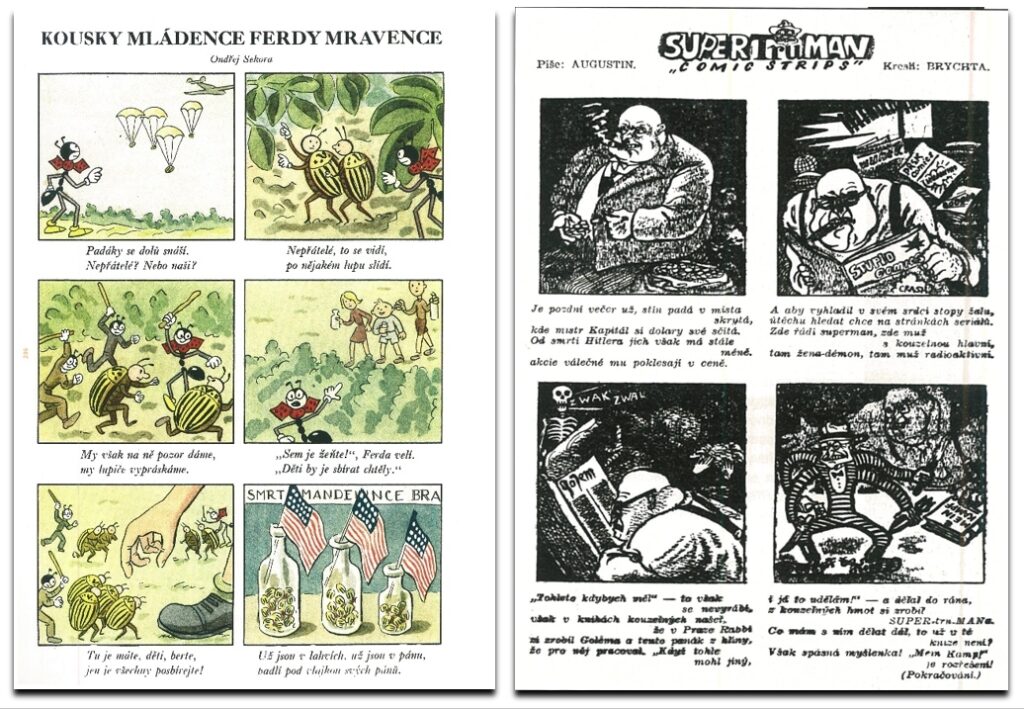

チェコで最もロングセラーの児童書の一つ『ありのフェルダ』と作者のオンジェイ・セコラから、第二次世界大戦と冷戦時代のマンガとは何かを探ってみよう。1930年代のセコラは、反ナチス的、そしてナチスドイツの同盟国、軍国日本に反対した作品を描いた。そして、チェコスロバキアにおけるドイツ統治が始まった直後の1939年、妻がユダヤ系だったことを理由に9年間勤めた新聞社Lidové noviny から解雇されている。1944年には強制労働所送りとなり、まずはポーランド、それからドイツに送られた。この時期のセコラの作品が残っていないのは当たり前ではあるが、マンガ自体が「退化」した文化だとナチスに禁止されて公には存在できなかった。スーパーマンの生みの親、ジェリー・シーゲルとジョー・シャスターの2人はユダヤ系移民の家庭出身で、スーパーマンは安っぽく、政治風刺的過ぎると、ナチス政権は声高に批判した。セコラは大戦を生き延びてチェコに戻った。しかし、これを幸運と言って良いのかは分からない。第二次世界大戦で翼をもぎ取られた表現の自由は、終戦から3年後の1948年に再び踏みにじられることとなるからだ。共産党一党独裁政権の発足。左翼の全体主義が、右翼の全体主義に取って代わった。戦後、マンガはまたもや政治的抑圧の対象だった。今度は、資本主義的でブルジョワ的、そしてファシスト的な欧米の 「退廃的」なものだという理由だ。共産主義のプロパガンダや教育目的であればマンガは許容されたが、初めのころはふきだしが描かれることさえ許されなかった。子どもたちが愛した『ありのフェルダ』は、1950年代には反アメリカのプロパガンダキャラクターとして多用されることになる。

何か口に出す前に、プロパガンダに沿っているか考える時代が長すぎた。今でも冷戦のプロパガンダを聴くだけで脊髄反射のように反応して、当時の感情がフラッシュバックする人は多い。旧共産圏で、現在、まことしやかに流れるプロパガンダや噂が、旧西側にとって分からないのは当然だ。何も現状を話しているわけではないのだから。何十年もの間、ただただ毎日聞かされ、例え信じていなくても自ら口にしなければならなかった過去のプロパガンダは、当時の無力感や政府への恐怖心、もしくは忠誠心を現代に蘇らせる方法の一つだ。

(下左)Ondřej Sekora. (1945) Práce v Osterode (オステローデでの仕事)

(右下)Ondřej Sekora (1936). Ferda Mravenec (オンドジェイ・セコラ 関沢明子(訳)(2008). ありのフェルダ 福音館書店)

(右)Jan Brychta. (1951) SUPERTruMAN : 敗北者「資本」がヒットラーの死去からお金を失い、アメリカン・コミックスを読んで、放射能を発するスーパーヒーローからアイデアを得て、スーパートルーマン(もちろん1945年から1953年までアメリカ大統領だったトルーマンから)を作り出すことを考えつく。このスーパーロボットを動かす手段はただ一つ。ヒトラーの『我が闘争』を入れるだけ……。

1960年代に政治の「雪解け」の光が差したのも束の間、ソビエト軍を主体とした軍隊がチェコスロバキアに侵攻した。チェコスロバキア民主化の試みが砕け散った時代は「プラハの春」と名付けられた。その後、ソビエト軍が駐屯し、全てが淀んだ沼の底のように静かな絶望に沈んだ時代に入った。全体主義の基準に回帰するという意味で、一般的に「正常化」と呼ばれる。

この頃のマンガ界では、イラストスタイルや内容的には限界があるものの、児童向け雑誌にマンガが載ることは普通になった。もちろん、カーヤ・サウデクのようなマンガを発表することはほぼ不可能だった。政府の教育による洗脳、職場における強い規制と監視。政府を称賛し、共産的価値観に沿った発言のみが許される社会。思想家や芸術家は、検閲の目から逃れて、自由に意見交換や芸術作品を展示できる場所が必要だった。集まる日時と場所が決められると、口伝えに知らせがきた。絶対に政府協力者の耳に入れてはいけない。亡命以外に逃れようのない相互監視社会の中に、ある日、ある場所にぽっかりと現れる表現の自由の空間。様々なジャンルのアンダーグラウンドコミュニティーが集って、自分たちを大きな集団として意識できる意味もあっただろう。

日常の監視社会の中にありながらも交わることはない、もう一つの社会として「パラレルソサエティー」と呼ばれた。精神の開放と自己の探求を貪欲に求めた。チェコ・コミックが、作者のアトリエから出される数少ない機会でもあった。度重なる独裁に発展の機会を奪われてきたチェコ・コミックは、チェコの芸術界での比重は印刷部数で言えば大きくはない。ここでの印刷物には、海外での亡命関係者のアンダーグラウンドコミュニティーも含まれる。社会・政治のディベートや文学、美術関連の出版物のように、知識人がマンガの新情報を得ようと血眼になるようなことはなかったが、マンガは確かに存在した。芸術的な品質も素晴らしかった。それは、皮肉にも絶対的に商業化を望めなかったからこそかもしれない。大衆娯楽として万人受けする必要はなかったから。

(右)Vladimír Tučapský. (1989) Pouť do země šafránu (『クロッカスの国への巡礼』の意)、反体制派書籍

1989年に全体主義体制が崩壊すると、不思議なことにチェコ芸術界では海外とは真逆の現象が起きた。マンガ界も同様だった。商業的な作品よりも、文学的、詩的な作品が好まれた。崩壊直後、アンダーグラウンドに直接属していなかった普通の読者は、初めて普通のマンガを読んだ。いつの間にか大きく変わった外の世界に驚愕した。最初のころは、40年間もの間堰き止められてきた膨大な量の海外マンガ作品に、チェコの読者は夢中になった。インターネットも後押しした。

自由。その一言が時代を象徴した。

がっかりしたのは、ここぞとばかりに力作を描き、出版できるはずだと信じていた大勢のマンガ家だ。それでも、面白いことに、次第にアート・スピーゲルマンのマウス(チェコで1997年に出版)のような作品がセンセーションを起こすようになった。国産マンガ、海外の翻訳マンガに関わらず、しっかりとした単発作品が好まれるようになった。幾つかの新聞や雑誌は、やっと政治・社会風刺マンガの長期連載を始められると喜んだ。殆どの美術関係者は、関心ある新しいテーマの一つとしてマンガを取り上げた。ポストモダニズムに特徴付けられる20世紀末のチェコ美術界は、民主化の下に多様性を受け入れ、可能な限りのスタイルをプロパガンダ無しに評価できる自由を謳歌した。社会的、美術的に、高尚なものと下品と見られていたものとの境界線が薄くなり、絵画、彫刻、マンガ、インスタレーション、ビデオアートなどが同等に話されるようになった。マンガが、美術学校で教科に加えられ、普通に教えられるまでになった意味は大きい。

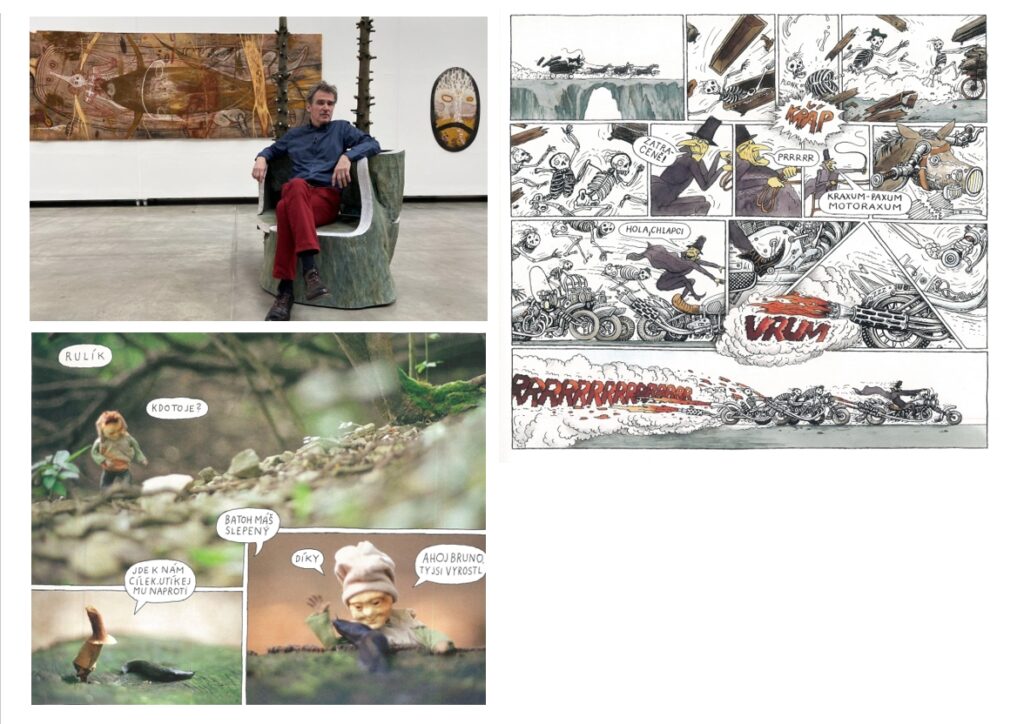

(左下)František Skála. (2007) Skutený příběh Cílka a Lídy ( 『ツィーレクとリーダの真実の話』の意)

(右上)František Skála. (1989) Velké putování Vlase a Brady (『ヴラスとブラダの大冒険』の意)

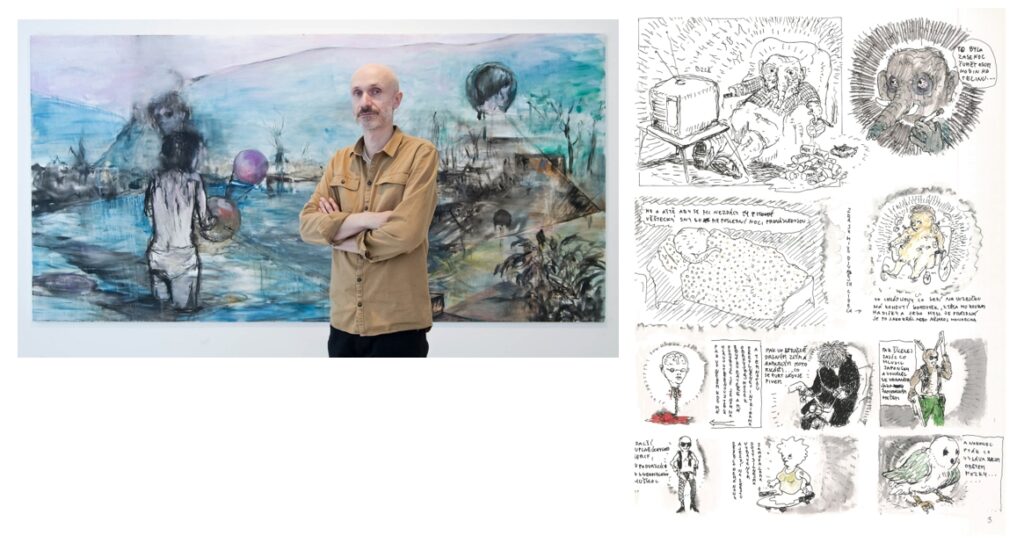

(右)Josef Bolf. (2000) Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ti jednou pro někoho pukne (『君の心臓が僕以外の誰かに砕ける時には欠片を拾いたい』の意)

現代チェコアートを代表する芸術家、フランティシュエク・スカーラやヨゼフ・ボルフもマンガを積極的に取り入れた。ボローニャ国際児童図書賞などの授賞経験もある彫刻家でイラストレーターのフルドシュ・ヴァロウシェクは、マンガの構成要素、特にふきだしを好んで使う。ストリート アーティストでラッパーの Vladimír 518は、マンガを何作も描いている。そして、反対にチェコ・コミックの主要作家と考えられていたパヴェル・チェフやイージー・グルスは、マンガの域を超えて、現代チェコ文学で注目を浴びる作家の小説の挿絵を手掛け、子どもでも大人でも読める絵本を作り、彼らのアート作品は美術作品として古典的作品と並べてギャラリーで展示されている。

小国チェコのマンガ市場はまだ小さい。だが、商業的な発展をしてきたマンガ大国とは、また違う面白味がある。様々な国が、どのように影響し合っていくのだろう。どんな新しいものが生まれるのか、ワクワクしている。

(右)Pavel Čech (2018) J ednou navečer 『ある夜』、油絵、キャンバス