チェコ・コミックには作家自身の独特な世界観を追及する傾向だけでなく、日本ではあまり見られない2大テーマがある。ネイティブ・アメリカン、そしてボーイスカウト的な男の子数人から成るグループ探検ものだ。特に最後のテーマでは有名な『速い矢』は国民的な支持を得て、マンガに限らず、映画、演劇、出来る限りの文化分野でありとあらゆる形で商品化された。現在でも様々なマンガに『速い矢』の登場人物が描かれたり、パロディーが作られる。何がチェコスロバキア人を惹きつけたのか。現在の作家を代表する1人、パヴェル・チェフにも引き継がれた、チェコ人独特の感覚を紐解きたい。チェフの作品『ペピーク・ストジェハの大冒険』翻訳・出版クラウドファンディング企画が成立したときには、ぜひ、本稿を参考にして読んで欲しい。

2010年代のパヴェル・チェフ作品『ペピーク・ストジェハの守護天使の悩みが始まる日』には、誰かが路のごみ箱に捨てた本を手にした小学生くらいの男の子が描かれている。チェコ人なら必ず読んでもらったことがある、イジー・トルンカの絵本『ふしぎな庭』に出てきそうな子だ。古い石畳の路に立ったまま、本の世界に引き込まれている。男の子の後ろには、ちょっとチェフ自身に似た禿茶瓶の中年守護天使がいる。 2人の周りには、冒険小説の様々なシーンと想像の世界が広がる。

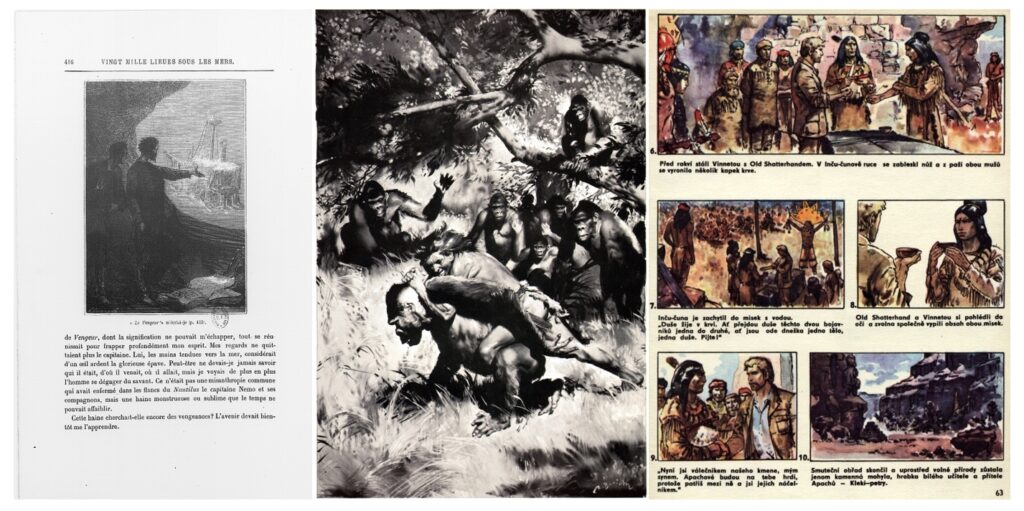

この絵に描かれた書籍は、パヴェル・チェフ自身が少年期に夢中になったものばかりだ。何世代にも渡ってチェコ人が読んできた本もある。右上にはジュール・ヴェルヌのネモ船長だ。アルフォンス・ド・ヌヴィルが挿絵を描き、 エドゥアール・リウーが版画にした『海底二万マイル』の初版の挿絵を直接参照していて、チェコ人なら懐かしい気持ちで溢れるだろう。 その下、ゴリラに背負われた男性の絵は『ターザン』だ。これが結構マニアックで、ズデニェク・ブリアンの1920年代のイラストだ。数々の冒険小説、特に恐竜など前世紀を舞台にした小説の挿絵では世界的にも有名チェコ人画家だ。日本でも何冊かブリアンの挿絵で出版されていて、昨今では、1980年に埼玉のユネスコ村で展示された。左上の作品を日本で知る人は少ないだろう。ドイツの小説家カール・マイが書いた連載小説を、チェコのマンガ家グスタフ・クルムがマンガ化したものだ。アパッチの酋長ヴィネトゥを描いた西部劇だ。兄弟の誓いを契る儀式のシーンで、白人の冒険家オールド シャッターハンドとヴィネトゥが、互いの血を混ぜて吞み交わしている。左下の絵は、チェコ・コミック史に首を突っ込んだものなら知らないものはいない、フォーグラル原作の『速い矢』だ。ヤン・フィシェルのイラストが元だろう。

読書。この行為には、文字からの刺激だけではない。想像力を介して、視覚的な影響がある。音と香り、皮膚感覚。それら全てが、今、この男の子の心の中で形作られ、想像の世界に解き放たれる。

ここに描かれた作品の魅力は、日本の方でも想像がつくだろう。ただ一つ、『速い矢』以外は。

2017年から2018年にかけて日本数か所でチェコ・コミック展を開催した際、チェコ・コミック史であまりにも重要なこの『速い矢』は、もちろん展示された。けれども、多くの日本人来場者はその魅力が分からず、開催者の私たちは今まで疑問にすら感じたことがなかったので説明が難しかった。パヴェル・チェフも大きな影響を受けている『速い矢』。この疑問は、大きな課題として私に残された。

『速い矢』は 、1938年から1989年までMladý hlasatel(ムラディ フラサテル)誌の最後の1ページに掲載されたマンガで、冒険するチームを結成した街っ子男子5人組の日常がテーマだ。それまで普通に人気だった冒険ものが進化して、チーム要素が加わった。舞台は街中や、外れの原っぱや森で、 彼らは一生懸命良いことをする。お年寄りを手伝ったり、窃盗の濡れ衣を着せられた人の無実を証明したり、自殺しようとする男の子を助けたり、ヒットラーから逃げてきた避難民に寄付したりする。読者層は子どもだから、ストーリーの終わりには毎回、「タバコはやめましょう」とか、「電柱に登ってはいけません」とか、「ふざけて大人に助けを求めてからかわない」など、教訓の一文が書いてあるのが特徴的だ。しかし、改めて考えてみれば、取り立ててギャグが面白いわけでもなく、大した冒険もないのだ。なぜ、あれほどまでに長きに渡って支持され続けてきたのか。スタイルの面から言えば、初めてセリフにふきだしをきちんと使ったマンガだ。けれど、人気の秘訣はそれではなさそうだ。原画を担当したフィシェルの、欧米マンガらしい爽やかなイラストだろうか。他にも作者のフォーグラルはイラストレーターに恵まれて、特にマルコ・チェルマークとは名コンビを組んだ。活き活きとした文章、そのユーモアと最後の教訓が丁度良いバランスを保っている。だが、これだけでは400話も連載され、蓄音機用に朗読レコードが売られ、ノベライズされ、舞台化、映画化、違う作家による続編出版、今も描き続けられているオマージュ作品やパロディーと、その根強い人気を説明できない。まずは連載時の歴史的にどんなことがあったのか、そして当時のボーイスカウトなどの野外グループ活動が民衆にどんな意味を持っていたのかを探ってみよう。

ヤロスラフ・フォーグラル原作、ヤン・フィシェル画、『速い矢特別号と前に進め』 <Vpřed s přílohou Rychlé šípy>、 1947年作

ヤロスラフ・フォーグラル原作、ヤン・フィシェル画、『速い矢1』 <Rychlé šípy 1>、1968年作

ヤロスラフ・フォーグラル原作、ヤン・フィシェル画、『解き放たれた黒騎士』 < Černí jezdci řádí >、 第134話、 1946年。ウィンザー・マッケイの『夢の国のリトル・ニモ』 の影響があるように感じる。

ヤロスラフ・フォーグラル原作、ヤン・フィシェル画、 『捕虜の救出に向かう速い矢』< Rychlé šípy na pomoc zajatci >、第131話、1938年

日本よりもずっと人口が少ない西の小国、チェコスロバキアで、『速い矢』がMladý hlasatel誌に掲載されると、雑誌の売上げは爆発的に伸びた。1938年には3万5千部の売上げだったのが、1941年には21万部に近付く勢いを見せた。1938年、その年はヒトラーが「チェコに住むドイツ人の民族自決権を認めようとしないチェコ側の態度が、ドイツとチェコの障害になっている」と声高に叫び始めた年だ。現ロシア大統領がウクライナに突きつけたロジックを彷彿させる。まず、ドイツ人が多かったズデーテン地方がナチス・ドイツに併合され、それから翌年、1939年にチェコスロバキアは完全にナチスドイツの保護領となった。ドイツ本国では、1935年にボーイスカウトやその他や青少年の野外活動はすでに禁止されていて、1936年に青少年のヒトラーユーゲント入隊が義務付けられた。ボヘミア・モラビア保護領となったチェコスロバキアでは、1940年に、ボーイスカウト、及び似た野外活動が全て禁じられる。民主主義的価値観が大きく、名誉に重きを置いた行動規範がナチス政権の社会改革の邪魔になると言うのが理由だ。フォーグラルの少年マンガへのナチスの風当たりは強くなったが、反対にマンガの人気はうなぎ上りだった。1941年、 Mladý hlasatel誌はとうとう発売禁止に追い込まれた。こうして見ると、『速い矢』は戦時下の特殊な雰囲気の中、正義や理想、名誉というテーマが、青少年の祖国愛と忠誠心に共鳴して、特別な輝きを放ったのだろう。

それからは全体主義体制の抑圧が続き、『速い矢』は禁断の果実となる。1946年、ナチス統治から解放され、やっと連載が再開し、新しい門出を喜んだのも束の間、1950年、共産党が政権を取った2年後、ボーイスカウトを初めとした青少年団体の反ナチス活動の過去を受け、反共産主義体制レジスタンス運動が起こる可能性から、またもやボーイスカウトが禁止された。歴史は繰り返す。それでも、1966年、進歩的な政策による「雪解け」が民衆に希望を与え、プラハの春を感じると、すぐに『速い矢』は断続的に掲載されるようになった。しかし、チェコスロバキアにソビエトが介入。ソ連軍進駐が始まり、表現の自由は急激に失われた。1971年、『速い矢』はまたもや禁止される。その後は、海外に亡命した者や関係者によって設立された反全体主義体制派の出版社から、散発的に出版されることになる。それがサミズダート(地下出版)として、本国の闇市に流通した。白黒でわら半紙に印刷されたひどいものだった。『速い矢』をテーマに書かれた小説がサミズダートでシリーズ化されて出版され、その内の一冊の表紙をパヴェル・チェフが担当した。『速い矢』が政治的に抑圧されなくなったのは、ビロード革命後だ。復刻版が次々に発行され、豪華版も誕生した。この「禁じられた果実」の存在だったことは、『速い矢』が伝説的現象となった理由の一つだろう。何度も連載禁止と再開が繰り返され、その度に、以前の読者は喜び、また、『速い矢』を知らない世代は数少ない新しいマンガに夢中になった。新しいファンを獲得したのは大きな強みだ。連載が再開される度に、その都度、以前の話も再発行された。『速い矢』の連載と出版は禁止されていたから、イミテーションが多く出回り、皮肉にも禁止したはずの共産党のプロパガンダにさえ、青年社会民主主義者 (社会主義青年政治団体)の若者が主人公になってはいるが、完全に『速い矢』を真似たマンガが現れた。

こうして、若者のグループが街を探検するという一大ジャンルが、チェコにおいて出来上がった。

元々、青少年の野外グループ活動は、禁じられる前からチェコ地方でとても活発だった。1912年にアロイス・スヴォイシークというカトリックの神父が伝えたことが始まりだ。旅行家だった彼は日本にも行っており、日本に関する本を何冊も執筆している。特に彼の弟、中学校教員のアントニーン=ベンヤミンは、ベーデン・パウエルやウッドクラフト、そしてアーネスト・トンプソン・シートンの著書から影響を受けて、青少年野外活動に熱心だった。チェコで初めてのスカウト団をアントニーン=ベンヤミンが作ったのは1922年のことだった。同時期に、友人同士で自然の中で楽しむことを「トランピング」と呼んで、大いに流行った。英語の放浪者「トランプ」から発生した英国海軍用語で、出航時間が決まっていない船の事を指す。この頃は英国海軍からの影響が多く、チェコの挨拶の「アホイ」(英語のハローに当たる)は英国海兵の挨拶「ahoy」から来ているほどだ。このトランピングでは、スカウト運動やウッドクラフトメンバーの精神に似た、博愛精神、他者への思いやりと自然を大切にする心を大事にした。活動自体は英語圏のもののような規律は殆どなく、友だちと自然の中でハイキングをしたり、チェコの国民的スポーツの一つの川下りを楽しむ程度の緩いものだった。シートンが大事にしたネイティブ・アメリカンの自然と調和した生活は、こうやってチェコスロバキア人に浸透していった。その後、ナチスの保護領となり、後の共産時代になると国外に出ることはさらに難しくなった。社会の強い閉塞感と、日頃の喧騒と監視を少しでも逃れようと、自然の中に出かける社会現象が起きた。若者は自己解放欲求を満たそうとし、親世代以上は幼少期の思い出に浸るために、禁じられたスカウト運動の人気は高まった。ネイティブ・アメリカンが自由に大地を駆けまわる様はチェコスロバキア庶民が渇望する自由の象徴そのものだったし、白人社会に迫害されたネイティブ・アメリカンの犠牲者像は、「全体主義体制の犠牲」という自分たちのイメージでもあった。文学や映画で、冒険ものや西部劇が好まれたのは、こう言った経緯による。

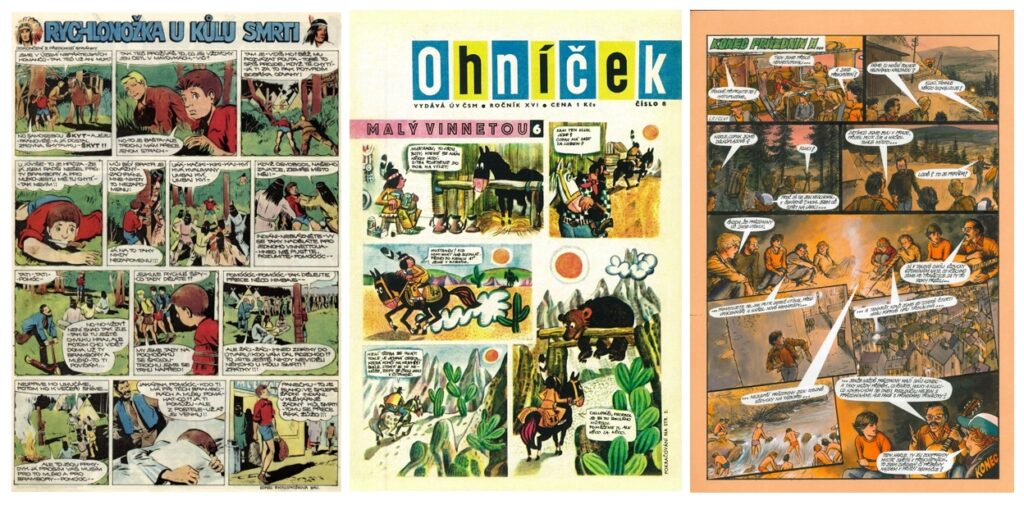

カレル・フランタ作・画、『小さいヴィネトゥ』 <Malý Vinnetou>、1965年-1970年

パヴェル・トウファル原作、イジー・ペトラーチェク画、『旧市街の13番』<13 ze Staré čtvrti>、1981年-1984年

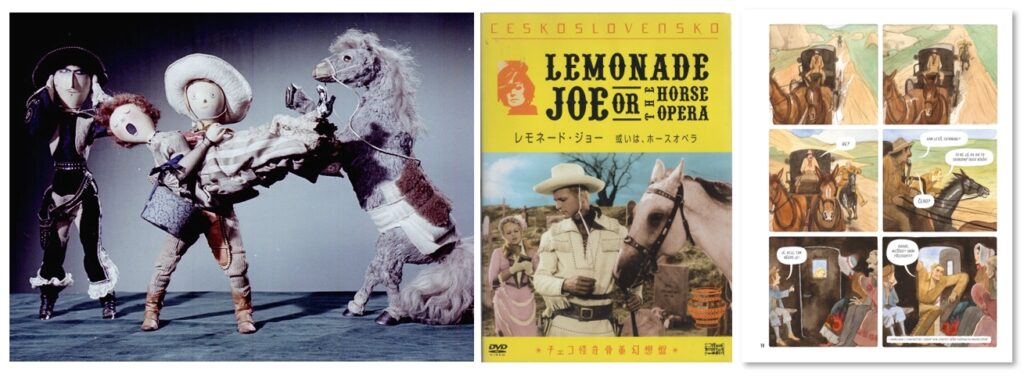

オルドジーフ・リプスキー、『レモネード ジョー』 <Limonádový Joe>、1964年制作

ドジアン・ババーク&ヴォイチェフ・マシェク原作、イジー・グルス画、『シュマヴァ森の陰で』 、2011年

1989年に独裁政権が崩壊すると、この青少年野外活動団体をテーマにしたマンガの数はガクンと減る。国境を自由に行き来できるようになり、新しい時代が始まった。今度の新しい問題は、共産時代に破壊された自然環境であり、慣れない資本主義に対する困惑だった。冒険小説、自然の中へ飛び出す欲望、幼少期に絵本で読んだ自由なネイティブ・アメリカンへの憧れは、新しい生活様式の中、少しずつ忘れられた。

現在のチェコ・コミックでこの種のテーマを扱うとき、作者の感情はノスタルジーとパロディーの間で揺れ動く。どこか親しみと刹那さが共存するトーンで描かれることが多い。未だに子どもの心の燈火を消すことなく描き続ける作家がいるとすれば、それはチェフだ。今もチェコ ウッドクラフト団員で、シートンの翻訳本の挿絵を描き、とても積極的に活動している。

パヴェル・チェフ、『ペピーク・ストジェハの大冒険』 <Velké dobrodružství Pepíka Střechy>、2012年出版、アントニーンとの出会い

パヴェル・チェフ、『ペピーク・ストジェハの大冒険』 <Velké dobrodružství Pepíka Střechy>、2012年出版、人生の灯台

チェフは西部劇を理想化して、ネイティブ・アメリカンと全く同じ生活をせよとの主張はしない。チェフの大人気作品にネイティブ・アメリカンの酋長「リス」(ネイティブ・アメリカンの名前)シリーズがある。この作品は現代社会に生きる子どもたちに、ネイティブ・アメリカンが生活のちょっとした知恵を授けるものだ。また、彼の『闘犬 最後の試合』は、『楢山節考』 をネイティブ・アメリカンの世界感にはめ込んだような作品だ。この自然の中で自己を高めるという想いがよく表れているのが、彼の傑作と言われているグラフィックノベル『ペピーク・ストジェハの大冒険』だ。孤島に1人、今までに読んだ冒険小説で学んだ事を参考に旅をする主人公のペピーク。旅に出る直前ように迷いに打ち勝ち、世界に一歩踏み出し、大人への路を切り開くよう彼を説得したのも、こう言った小説のヒーローたちだ。かれらは想像の復活力を信じる心を失わずに、先へ進むよう働きかける。一番最初に言及した『ペピーク・ストジェハの守護天使の悩みが始まる日』のイラストのように、ここでもヴィネトゥとターザンが見て取れる。新たにメンバーに加わったのはシャーロックホームズだ。

最後に、『ペピーク・ストジェハの大冒険』で特に印象的なシーンを紹介したい。冒険に飛び出したペピークは、岩穴の中で眠ってしまう。夢の中、本の海をペピークは小舟に乗って漕いでいく。彼は手紙を見付けなければいけない。一冊、また一冊と読んだことのある本を見付けながら進む。遠くに灯台が見える。灯台は楽譜が置かれた譜面台にそっくりで、積み重なった本の上に、一冊だけページが開かれた本が置かれている。その本のページが周りの暗闇に灯を投げかける。手紙は、その光の先にあるのか。船の中に双眼鏡を見付けたペピークは、灯台の本を見る。その本に書いてあったのは、彼自身だった。驚いて目が覚め、また孤島の探検を続けるペピークは、本当の灯台に入って行く。そこで一夜を明かすことにしたペピークは、再び夢の世界に落ちる。今度は、仲良しだった老人アントニーンと テーブルを挟んで座っている。とっくに亡くなったはずのアントニーンが語りだす。

「人生は海と同じだ。一番大事なのはどこを進んでいるかを知ることなんだ。夢と願望を持つこと。勇敢で情熱に燃えた心。それは心の灯台なんだ。でも気を付けるんだ。海の中には、お前を裏切るような小話が沢山待ち構えてるからな。夢や希望は良いが、時にはこいつらが反対の顔も見せてくる。恐怖、心配、不安が正しい路から離れていくきっかけになりかねない。お前は逃げてしまうかもしれない。すると、灯台の明かりは消えてしまうんだよ」

子どもらしい正義感と情熱でペピークは答える。

「僕は逃げないよ!」

私は彼の様にしっかりと声を上げることができるだろうか。

パヴェル・チェフ、『ペピーク・ストジェハの大冒険』 <Velké dobrodružství Pepíka Střechy>、2012年出版、アントニーンとの出会い

パヴェル・チェフ、『ペピーク・ストジェハの大冒険』 <Velké dobrodružství Pepíka Střechy>、2012年出版、人生の灯台