南伸坊『仙人の桃』(中央公論社)が出た。マンガ史に残すべき名作なのに、あまり評価されていないのが私としては大変に不服だ。今回、過去に何冊か出ていた本を一冊にまとめてくれて凄く嬉しい。私自身も大好きな中国志怪伝奇物の、落ちも何もない、読者を放り出してしまうようなふわっとした話ばかりが、上品で余白の使い方の絶妙な漫画で楽しめる。またそれを解説する南さんの文章の軽やかな距離感が素敵だ。最初は「月刊コミックトム」(潮出版)で80年代に掲載されていた作品群で、じつは私も「読書学」(1986~91年)という連載を同誌でやっており、そこで最初の単行本化『チャイナ・ファンタジー』(90年)を取り上げた。南さんは、ご本人も素晴らしい人格者なのだが、私にとっては80年代面白主義の先人として尊敬し憧れた人だった。とくに彼の知的好奇心と俗人的なバランスのとり方は見事なものだった。

というわけで、話は突然80年代の私と、模写によるマンガ批評の話に飛ぶ。南さんの話は、あとで「なるほど」と思ってもらえるはずだが、忘れたらごめん。

80年代初頭、小形克宏はマンガ情報誌を出していたふゅーじょん・ぷろだくとの学生アルバイトとして、確か私の前に現れた。当時私は「マンガをマンガで模写するパロディって、読んで面白いマンガ批評になると思う」と彼を扇動した。彼は素直にその企画をもって回ったらしいが、「夏目さん、誰もやりそうにないんで、夏目さんがやってください」と戻ってきた。もっともあくまで私の記憶なので、小形にいわせれば全然違うかもしれない。考えて見れば本当に実現しようと回ったかどうかも怪しいが。

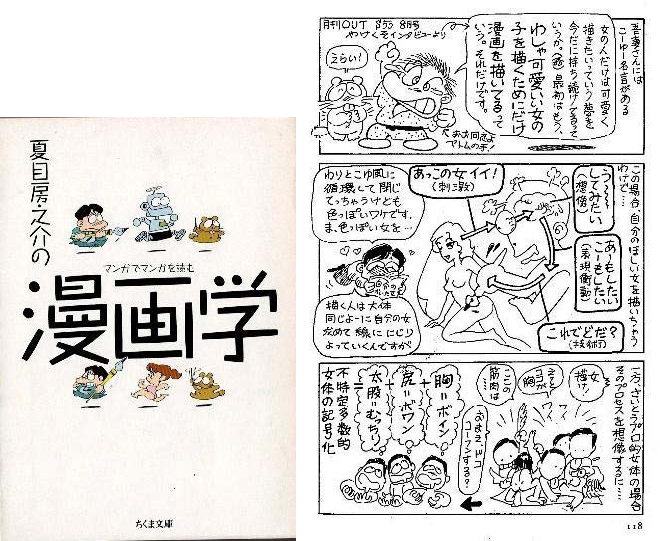

小形の逆扇動を受けて、かどうか今となっては不明確だが、マンガパロディの延長戦のようにして同人誌やエロマンガ誌の連載で、私は「模写によるマンガ批評といえないこともないシリーズ」を描き始めた。共同通信79年1月各地方紙掲載の『1973年の元マンガ青年 少年週刊漫画誌人気者総出演20年表』あたりを手始めに、82年の同人誌「東京おとなクラブ」創刊号掲載『マンガ女体論序説』、「コミックボックス」(ふゅーじょん・ぷろだくと)の『マンガ考古学』連載(83年)、「アリスクラブ」の『漫画鑑賞』連載(84年)などである。これらをまとめて『夏目房之介の漫画学』(大和書房 85年)を上梓。これが評判がよくて筑摩書房で増補再刊され、文庫にもなった。91年『消えた魔球』(双葉社)あたりが、この路線の完成形かもしれない。

これ以前のマンガ批評言説史としては、石子順造主宰のガロ系「漫画主義」(1967~74年)、萩尾望都ら少女マンガに照準した同人誌「漫画新批評大系」の「迷宮」グループなど、草の根的な漫画批評言説が生まれた70年代を過ぎ、彼らがマスメディアに顔を出し始める80年代になると、あまりにもマンガに無知な(と私達には見えた)マスコミよりはましな漫画批評言説が登場しつつあった。60年代からマンガに言及していた先行世代の知識人、鶴見俊輔、尾崎秀樹、佐藤忠男、副田義也などの言説と並んで、雑誌のマンガ特集などに私と同世代の論者の名を見ることが多くなった。

マンガのパロディこそ描いていたが、批評を書いたりする自信はまったくなかった私は、彼らの活躍をもちろん支持したし、応援もした。しかし、根っから娯楽体質の私には、どうもその、何というか、多くの同世代マンガ批評も、正直退屈で面白くなかった。あんなに面白いマンガの批評が、読んで面白くないのは如何なものか、という素朴な疑問があったのだ。

もっと正直にいえば、それぞれ自分にとってのマンガの核心を捉えようと必死になっているのはわかるのだが、あと一歩、隔靴掻痒、いっちばん痒いところに指がかかっていない気がしてならなかった。そう、絵を描くときの実感、マンガを作り上げている瞬間の身体性が、批評言語から抜け落ちているように感じていたのである。

私たち世代に先行してマンガ批評を展開しようとした漫画家に、真崎守=峠あかねがいる。彼は68年3月号「COM」誌上「コマ画のオリジナルな世界」で、手塚マンガの革新をコマの手法として解説した。それはなぜかのちの私の記憶から消し去られていたが、本当は私にとって核心に近づいた言語化と感じられて不思議のないものだった。また尾崎秀樹は、やはり「COM」連載の『現代漫画の原点 笑い言語へのアタック』(講談社 72年)で、これからは漫画家がマンガ批評を書くべき時代かもしれないと言及した。しかし、漫画家が実際にマンガ論を書くと大抵は自伝的な記述や感情的な状況論になりがちで、私には「面白い」とは思えなかった。

そんな時代の中で、マンガを語る言葉がもっと成熟しなければ批評など書けるわけがないと思っていた私は、しかし週刊朝日の連載のようなスタンスで、いわば「お笑い」として娯楽化することは可能だと思いついた。それなら「マンガ批評」という見かけをせずに、こっそりそれらしいことができる。そんな姑息なココロで試しに発表したのが、「マンガ解剖学 骨格私論」(「週刊朝日」83年5月20日号『夏目房之介の學問』)だった。頭部が恐るべき長さの松本零士の女性の骨格、額が異常に狭いゴルゴ13の頭蓋骨などを模写の横に描いたりした。週刊朝日という、マンガマニアとは無縁のメディアで恐る恐るやってみた企画は、意外に評判を呼び、人生で初めて大学に呼ばれて、このテーマで講演を初めてやった。30代になったばかりの私は、一時間半、ずっと足が震えていた。この頃は人前で喋るなど論外の内向的性格だったのである。ともあれ結果的にマンガ骨格論はシリーズ化し、その後『レディスコミック概論』なども描いている。

こうして「模写」と「批評」は次第に接近遭遇し、89年の手塚の死を境に、それまでまさかの冗談でしかなかった「マンガ批評」へと本気で足を踏み入れることになったのであった。それにしても懸念するのは、今の読者が、ここで頻出した「漫画学」「〇〇論」「考古学」などというアカデミックな装いの冗談を、どれだけ冗談の文脈で受け取れるのだろう、ということだ。少なくとも90年代半ばまで、「マンガ」と「学」や「論」はなかなか素直に結びつかない言葉だったし、だからこそそれだけで冗談として通ったのである。90年代後半から2000年代にかけて、気づけばそれはさほど縁遠いとは思えないように見えて来ていた。この急速な転回は、やってる本人がついて行けないほどだった。

ところで私が「マンガ批評」を「面白くない」と感じた理由の一つは、私自身がむしろ「笑える」文章や絵の表現をこそ求めていて、それが80年代の文化消費の尖端的な課題だと考えていたからだったのではないかと思う。そう、私は南伸坊のような「大人向けの品のある趣味性の笑い」へと照準しようと思っていたようなのだ。だから生真面目なマンガ批評は今ひとつ面白くなかったのである。しかし、今あらためて思えば南伸坊のような表現は、まさに70年代に衰退してしまった「大人漫画」の距離感を持っており、ガキっぽい子どもマンガの「面白さ」より、洒落たユーモアこそを核心とするものだった。時代の変化というのは、かくのごとく複雑怪奇なものなのかもしれない。