谷口ジローのトーンワークの凄さは、じつはアシスタントの技能で谷口本人の作業ではない。だから谷口作品のすべてを彼個人に帰すことはできない。むしろ共同制作、工房的な集団創作物と見なすべきである。前回の最後にそんな見方を示唆しておいた。この考え方には一理ある。編集者の関与が作品を左右する日本の漫画制作現場では、実際出版社やTV局などが主導して作家を選ぶ制作スタイルも普通にあるし、むしろ共同著作物と考えたほうが近い場合もあるからだ。

しかし、谷口のアシスタントたちの発言を総合すると、漫画家とアシスタントの関係はもう少しややこしい。谷口の背景についての指示はごく簡単だが、やたらと高いハードルを課せられる。『神々の山嶺』では「登れない山を描いて」だったし、大抵は写真を資料として渡されるがそのままトレースすることは許されず、時には資料もなく「何かすごいの描いてよ」といわれるだけだったりする*1。

アシによって画風が変わっても、技量によって差が出来ても谷口はあまり気にしない。しかし暗黙の谷口基準があり、そのプレッシャーの中でアシたちが競争して凝りまくったトーンワークが制作される。とはいえ、アシが自由にできる範囲も案外広くはなく、〈実際には資料とペンの入った人物やサッと描かれたアタリで、描かなきゃいけないものはきっちり決まっている〉*2という。つまり制作現場には無言のうちに谷口の制作姿勢、作画目標、画風の水準などの規範が共有されており、そこに向かって作品は描かれるのだ。だから谷口の元を離れて同様の技量を発揮できるかといえば、必ずしもそうではないようだ。

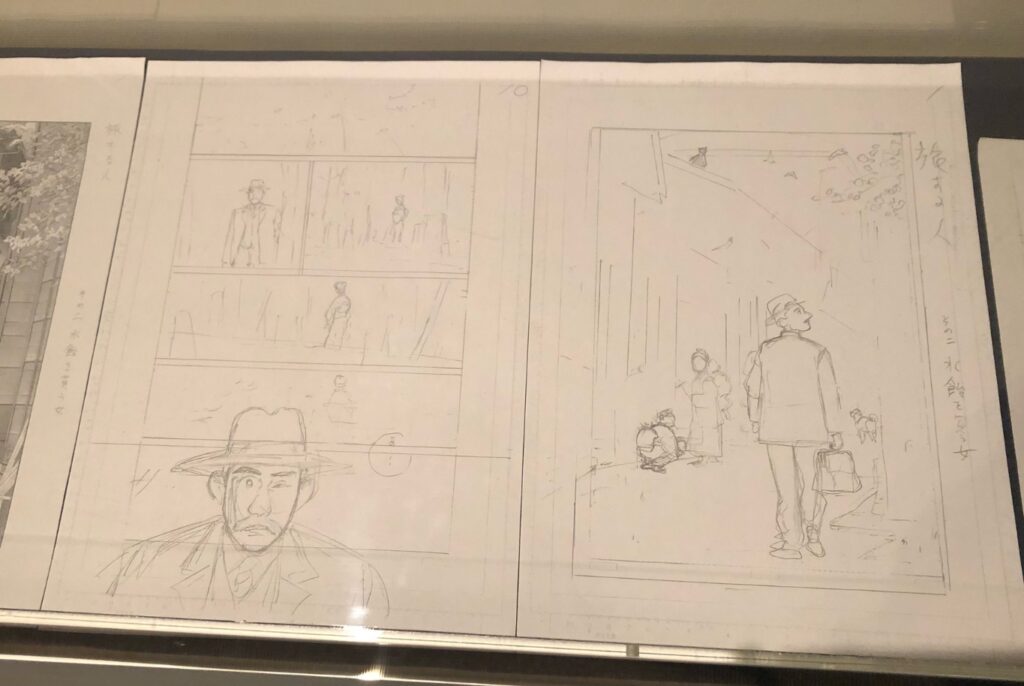

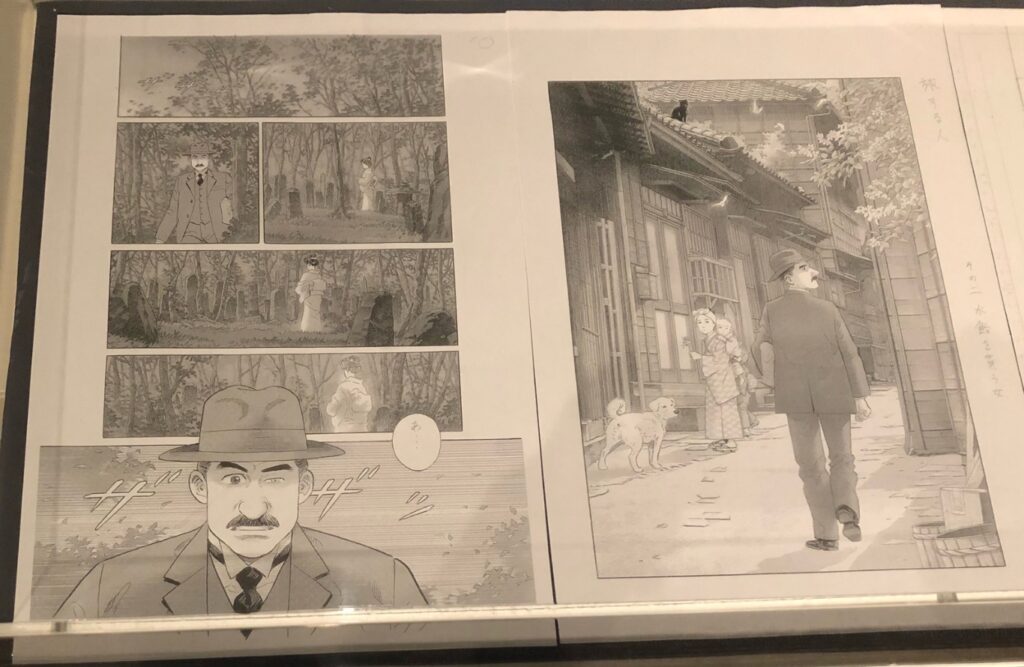

ここでいわれる〈サッと描かれたアタリ〉によって〈きっちり決まっている〉絵に、かなり近いだろう例を、世田谷文学館の原画展で見ることができた。この例によると、たしかに細部への指示はないが、空間のパースペクティブは何本かの線できっちり決まっており、作品の文脈から描かれるべき対象の雰囲気なども明確に決まっている。絵の方向性はすでに谷口が言わずとも確定している。新人でも同じ指示だったというから、アシは目標に向かって自分のレベルを上げながら苦しみつつ描くことになる。忙しくてアシが間に合わないとき、谷口が背景を描くと驚くほど早かったともいう*3。谷口がもともとアシスタント出身だったからだけではなく、背景によって物語を語ることを追求してきた作家だからでもあったろう。

しかし、これは谷口だけの話ではない。一般に漫画家とアシスタントの関係性についても、大なり小なり当てはまることだと思われる。また、こうした作家とアシスタントの暗黙の関係は、一見不思議なようにも思える。が、よくよく自分の体験なども考えれば、じつはそうでもない。

私の場合、個人的に中国武術の練習会に参加していたが、中国人の老師(といっても私より若い)がその場にいると、練習の質は歴然と上がった。彼が目の前にいると鏡のように身体がそれを模写し、一人でやるよりはるかに練度が高い状態に引き上げられたのだ。かつてテニスをしていた時に、前日にプロの動画を見ておくと、少なくとも打ち始めにはそのイメージで動けることにも似ている。身体的に同じ場を共有していると、この鏡の効果が大きいのだろう。

私の父は昔東京フィルハーモニーの第一ヴァイオリンだった。彼がいっていたのは、指揮者が変わると不思議と出る音が異なるということだった。そんなものかと思っていた。が、姪が大学の同好会で交響楽団に参加し、その演奏会の途中で指揮者が交代した時、同じメンバーなのにはっきりと音と演奏の質が上がったのを聴いた。姪の話では、その指揮者とは一度練習で合わせただけで、しかも指示は「もっと大きな音で」だけだったという。谷口ジローと同じじゃん(笑)。

さそうあきらは、クラシックのオーケストラ漫画の傑作『マエストロ』(漫画アクション・双葉社Webマガジン 2003〜07年)のあとがきで指揮者の漫画を描くのが長年の夢だったとして、こう書いている。

〈本当に棒を振るだけでオーケストラをコントロールできるのだろうか?〉*4

この疑問は誰でもが素朴に持つが、事実目の前でそれは行われているのである。そして作品初めのほうで、さそうはオーケストラが初めて出会ったジジイに突然自分たちでも信じられない音を出させられる場面を描いている。こうした現象は事実起きうるのだと思われる。

この手の話はいくらもある。有名な料理人がちゃんと厨房にいて目を光らせているうちは、なるほど味の焦点がクリアだと感じたものが、次第にぼやけてきたと思ったらその料理人が現場を離れ他の店を出してそちらに行っていたりする。かつて花板さんと呼ばれた日本料理店の料理長は、自分では料理をせず見ているだけなのに、味はその人のものになったという話も聞いた気がする。この種の話には、そういうことはありうるな、という経験則的な納得感がある。

何がいいたいのかというと、人が集団で場を共有して何かを作り上げようとすると、必然的に指導的な共同規範が成立し、それをよく体現する人物が指揮者、指導者になって統合してゆくものだ、という当たり前のことなのである。漫画家もまた、小さな工房の中で、そうした指揮者、指導者の一種であるにすぎない。この現象を共同作業、共同制作と見ても、その統合者を作家と見なしても、多分同じことを別の眼で見ているだけなのである。

ただ、こと漫画の世界でいうと、案外みんな「作家」の意識で見たがる。とくに日本の場合は手塚治虫のように話から絵まで全部ひとりで作るのが「本当の作家」だと思い込む傾向が強いのではないだろうか。「さいとう・たかをはゴルゴの顔しか描いていない」という言い方も、そうした作家主義的な見方からする揶揄だろう。しかし、それは「指揮者は楽器を演奏していないから音楽家ではない」といっているようなものだ。私にいわせれば、本当は顔など描かなくても、さいとう・たかをは漫画家=作家なのである。

というわけで、次回は昨年亡くなったさいとう・たかをの制作システムの革新について話を進めてみたい。…多分。