「老人の生態漫画を描いている!」「生態というか…かなり死んでいく!」「これは新しい!いや、古い!いや、かえって新しい!」…などなど、とにもかくにも令和の時代の最先端、77歳漫画家、齋藤なずな先生なんであります。謎が多い。なぜ40歳デビューなのか。なぜ77歳で活筆なのか。なぜこんなに面白い漫画を作れるのか。取材班は、甘いケーキときれいなお花を手に、雨降る中をバスで突っ切って停留所を降り、東京の奥深い土地にある団地=ご自宅を急襲。にゃー、にゃー、にゃー、ニャンコが女主人をガードする中をなんとかかいくぐって、生の声をインタビューしたのであった。「顔編」「猫編」「幼少期編」の3回に分けてお送りします。(顔編はこちら)(猫編はこちら)

取材/文/撮影:すけたけしん

色々と(命が)流れてくるのですよ

──先生は、空を見る時間と水を見る時間がどちらが多いですか。

それは何の質問?(笑) 見ないですね。

水? 水は見るところないですよね。この辺は山奥で、近くに海はないし。空は、あれは、見る、っていうんですか。空はあるもんじゃないの?

──先生の作品で、空や水の絵が印象的なものが数多くありますでしょ。だから、よくご覧になっているのかと。張っている氷を割るシーン(『夕暮れへ』/「夕暮れへ」収録)ですとか。ページから音が聞こえてくるほど、繊細で美麗な表現があって。

ああ、あれね。そうだ。近くに池のある公園がありますから。あそこの池に氷が張るんですよ。それを見て、あの話は描いた。水鳥が出てきたでしょ。その池はこの家の近くにあります。とはいえ、別に、空も大して見ないです。空も…まあな(笑)。

ここで座ってりゃ見えるけど。なんでそんなことを聞くんですか?

──「ジョージ秋山さんはいつも空を見ていた」という編集者がいましたので、漫画家さんは空を見るものかなとふと思い、聞いてみました。

はははは。それは、ジョージ秋山さんくらいだったら、空も見るんでしょうけど。けれど、わたしは普通の人間です。だから、空をつついても、わたしからはなにも話はないですよ。悪いけど!

──またまた!

ね。普通のおばちゃんです。

──『夕暮れへ』に出てくる先ほどの氷ですとか、鉢に浮かんだ布袋葵(ホテイアオイ)のお話ですとか。子供の頃の記憶と、現在がクロスするパターン。あれは読んでいてグッと心をつかまれますね。お話にコクがあります。つまり、人以外に何をお描きになっているかの話に触れたいのです。

わたし、子供のときに見たものは印象に残っているらしくて。

布袋葵はね、富士宮の家で、親がちっちゃい池を作って浮かばせたら、咲いたんですよ。きれいな花だなあと思ってたのが、頭の片隅に残ってるんですよね。小学生のころですよ。1回しか咲かなかったけれど。その印象が残ってるから、自分が50やそこらになったときに描いたんですね。きれいな花、きれいな花…と巡らせると……思い出してね、布袋葵はきれいですから。

──先生は、静岡の富士宮時代はどんなお子さんだったんですか。

ただ、ただ、遊んでた。

将来なんになる、とか想像するような子じゃなくてね、子供として、めちゃくちゃ、日々、遊んでた。

富士宮はそこらじゅうに湧き水があってね、富士山の雪解け水が地下を通ってきますからね。水がきれいなんです。そこを生まれたばかりの犬の子供が流れてくるとかさ、そういうのがあったんですよ。

──犬?

ネズミとかね(何か思い出した表情で)。

子供として面白いのは、透明な美しい水に犬が流れてくることや、ネズミを沈めたりすることなんですよ。

──水は澄んでいてこの上なくきれいで、きれいな布袋葵が咲いたり、犬が流れてきたり。対比がすごいですね。そして、ネズミも?

夜、ネズミ捕りにネズミが入る。朝、起きて、それを殺すのは子供の役目だったんですよ。

──そうですか。昭和20年代半ばの日本は。

そう。だから、きれいな水につけるわけです。命を奪う…っちゃ奪う。

思い出してきたな…。

風鈴屋さんが豚小屋の前に来るとかね。わくわくしてね。そういう何もかもが子供のころは面白いんです。坂の下にちっちゃいドクダミが咲いているだとか。シャボン玉売りが来て、そのドクダミで笛を吹く、だとかね。そういうことがいくらでもあったんですよ。いまよりリアルに生きている感じなんですよ、みんなが。物事の手触りがあるという感じよ。

(にゃーん、にゃーお。猫が鳴く)。

何にせよ、生きてる感があったんですよね。自分ちの庭で飼っているトリ(鶏)は、お客さんが来たら、「このジジイ締めんべ」つって、首を切ってぶら下げて血抜きしたりするでしょ。そういうことを平気でやってましたからね。いまの子なんて、平気で耐えることはできないんじゃないかと思っちゃう。

それがやっぱりね、…そういうことが記憶に残っていて。使えるんですよ、漫画に。

──生死を描けるんですねえ。

いまの子は、「キレイキレイ」すぎですよ。少し、守られすぎね。

──当時の百合子さん(=「齋藤なずな」を名乗る前のご本名。命名の詳細は猫編を参照)の大好物は?

食べ物? とくにはないけど…。

いまは「富士宮焼きそば」なんていうのよね。B級グルメだなんて。富士宮焼きそば…なんて、わたしが子供のころはなかったですよ。あれは後から作ってさあ。なにそれ、って感じ(笑)。

でもね、お好み焼き屋さんはあったんです。そこで焼きそばもやってましたけど、お好み焼きのことを「ヨウショク」と呼んでいました。あのころの子供にとっては、洋食だったんじゃないですか。粉を焼くのは。あれは美味しかったです。

いまの焼きそばの中に入ってる、なんていうの、お肉の塊みたいなの、えーっと、そう、「肉かす」だ、それをお好み焼きに使っていて、いまの焼きそばはあのときのお好み焼きに味は似ています。ただ、不良の溜まり場ということで、子供は行けなくなってしまいましたね。たいがい、不良の溜まり場でした(笑)。

──そんな元気いっぱい少女は、学校の部活動はしていました?

やってましたよ。でもちゃんと全うできない人間だから。途中でやめるんですね。

中学は卓球部に入りましたね。温泉卓球をやらせてもらえると思ってわくわくしてたら、うさぎとびばっかりやらされて、すぐにやめたんですよね。その後、テニス部に入部しました。

美智子様のブームで(※編集注:ミッチーブーム…昭和33年~34年ごろ、正田美智子さん(当時)が皇太子明仁親王=のちの第125代天皇=と、婚約~結婚することで起こったブーム。民間人の女性が初めて皇太子妃となることや、おふたりがテニスコートで自由恋愛されたことが大きな話題となり、女性の憧れとなった)。

それで、わたしもテニス部に入ったの。けど1か月しかいなくて(笑)。それが中学時代。

高校は美術部に入って、…入ったんだけど…(とても長い沈黙)… …2枚くらい描いたかな。油絵。ちっちゃいの。真面目に取り組まないから、すべて。部活は真面目にやったことはないんですよね。

──当時、お好きな漫画は?

(にゃあーーー! 猫が鳴く)

ほんと、読んでないんですよ、漫画は。好きなのは『百日紅』です。杉浦日向子さん。デビュー前に読んでいて、すんごいなあと思って。杉浦日向子さんの作品はまあまあ読んだと思います。でもそれは東京に来てからだな。

──東京オリンピックの年(1964年/昭和39年)に静岡の富士宮から、東京に出てこられて。

そうそう。

──そのころ、新幹線が走りはじめたころの首都・東京は面白かったですか。オリンピックはカッコよかったですか。

全然。

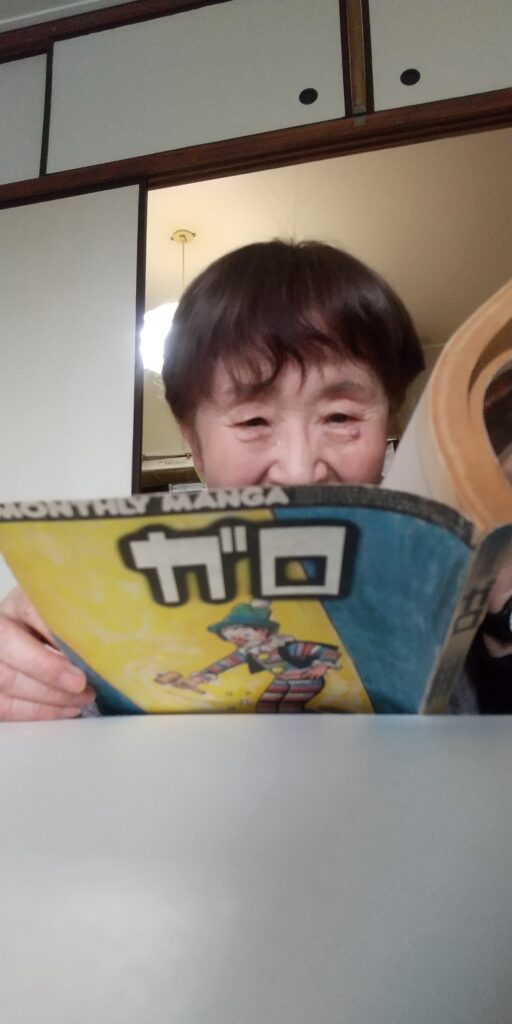

わたし、田舎っぺから出てきて。白山(文京区)に親の家がありまして、そこに住んだんですけど、面白いもへったくれもなくてね。共立女子短期大学に入学したから、白山と神保町を行ったり来たりしてるだけでしたよ。当時は地下鉄はないですよ、都電ね。路面電車。あとはなんにも楽しみも知らなかったし。学校に行ってたときはまだ『ガロ』は読んでないかな。そういうのに触れるのは、もうちょっと都会に慣れて、生意気になってからかな(笑)。

──では、生意気時代はどんな感じなんですか?

ははは、恥ずかしい。恥としてるから。若気の至りです。封印してるから! いわない。

そのころ、いろいろやってた仲間はもう死んでるだろうから、もういいや、って思ってますけど。先に死んでくれて、助かった! バレずに済む!

──ディスコに行ったり?

そんなおしゃれなことはしてないから! (何かを思い出して)んー、1~2度は行ったことあるけど。

──そのころは絵を描いてるんですか?

描いていません(キッパリ)。

──あら。漫画家になるまでを聞かせてください。

短大を出てから英語の学校に行ってたんです。

──英語が達者でらしたんですか。

いいえ。全然達者じゃないです。んーと、当時は新聞に求職情報が載っていたんです。それで、学校を卒業した後に、「働きながら英会話を学ぼう」という惹句にひかれて応募したら受かりまして…。「女も自立しなきゃいけない!」と強く思ってましたから。わたしがハタチくらいのとき。

──先生、センスが早いですよ。時代の先取り感たるや。昭和40年ごろでしょう? オリンピックも関係あるのかな。外国人がたくさん来ただろうから。

いやいや。手に職なんて思ってるけれど、ずっと何もないわけですよ。だから英会話でもやるかと思って。それに応募して。働いたんだけれど、英会話を…やらなかったですね~。

──やらないんスか!

人間ね、”タダ” だとなるとね、やらないの。

──なんと!

教室に入ったけれど、お金を取られないと、なかなかやれるもんじゃない。お金を取られる生徒さんたちだって、なかなか3か月が続かないんだから。

でもまあね、そこに印刷部というのがあったんです。教科書を印刷する部署。それと当時にしては先端的なものが入っていて、「ランゲッジラボラトリ」というのがあって。「LL教室」ってやつですね。リスニングに重点を置くということで、当時珍しかった「コンピュータ」を入れているのがそこの売りだったんですよ。

──当時、コンピュータなんていった日にゃ!

いまのコンピュータからしたら、ずっと性能が下がるのに、15畳くらいの部屋で冷房をガンガン効かせて、…当時のコンピュータは冷やさないと止まっちゃうから…、それで、穴の空いた、パンチされた紙テープみたいなのが、ダンダンダンダンって出てくるの。渦を巻いて積もっていくのよね。そういう部屋が客寄せのショールーム的にあって。みんな、それを見てクラクラして入っちゃうんですよ(笑)。最先端ですから。

──百合子さんは、そのキーパンチの穴を読めたんですか?

ええ、いくらかは読めましたよ。

──すごい! 最先端ガールここにあり、じゃないですか。

そりゃ読めましたよ。ひどい使い方してて、決まったパターンしか出てこなかったし(笑)。いま思うと馬鹿みたいな使い方をしていました。ははははは。

それで印刷部門の人が、その学校をやめて、出版社のKKベストセラーズに編集者としてに入ったんです。そこには、LL教室用の漫画の絵を描いていた人もいて、そのつてで、絵のお手伝いで、わたしも一緒になって色を塗りはじめたんです。しばらくしたら、漫画を担当していた人が「僕はこの先、漫画家になれない!」といって田舎の大阪に帰っちゃって。結局、わたしが後を継ぐことになって。

…うーんと…、ちょこちょこ漫画を描き始めたのです。そうこうしていたら、KKベストセラーズの人が、絵の仕事をくれるようになったんです。それでだんだん、わたしはイラストレーターになっていったんです。

──やっと絵を描きはじめました(笑)。ということは、フリーランスのイラストレーターでしょ?

そうそうそう。24歳くらいのときね。当時は、浅野八郎さんという占い師の親玉みたいな人がいらっしゃって。ご存知じゃない? 『手相術』という一大ベストセラーがあってね。ご縁があって、その浅野さんに会ったんです。わたしの最初の仕事は、彼の本の手相を描くことでした。

──!

手形に、わたしがペンで線を入れていくの。それが最初。

──さっきから思っていたんですけれど、先生はめっちゃ手のひらが大きいですね。

ふっふっふ! そうなんです。…いや、そんなことはどうでもいいです! それから始まって、浅野八郎さんは顔が広い方だったから、色々と人を紹介してくれて、それでサンケイスポーツとも知り合うことになるんです。

──そして、「怒涛のルポライター時代」につながるんですね(インタビュー【顔編】参照)。ああ、面白い人生。手相書きから始まったんですね。その浅野先生は、百合子さんの手相について何かいわれなかったんですか。百合子さんの未来についてなど。

見てもらったこと、なかったなあ(遠い目)。占いを信じてないし、わたし。

振り返らずに”いられる”過去がある

──今日、先生にお会いすることを色んな人にいったら、ある人に「歳をとってからの方が、人生は長く感じるものか?」という質問をぜひぶつけてみてくれ、と頼まれたんです。いかがですか。

歳をとってから? そりゃ短いんじゃないですか。もうほとんどない、先は。

だからね、みんな普通の人はね、過去しか振り返らないんですよね、先がないから。

ただ、わたしは描かなきゃいけないから、後ろなんか振り返っているひまがないんですよね。「幸い」というかね。

誰かと話してると「あのころは…」とかなんとか、過去の話ばっかりなんですよ。でも、先を見ていかないと。過去はろくな過去じゃないしね。

──いやいやいや(笑)。

ろくなもんじゃないから! 振り返りたくないんですよ。それはいいことね、言い換えるならば、「幸いなことに、振り返らずにいられる過去がある」んです。旦那が死ぬと、残された女は「恋しくてたまらない」とかやるでしょ。わたし、全然、恋しくない。

──ああ。

ははははは!

──はははははは!

ね!

──先生、ずるいです。その快活な言い方だと、ぼくはつられて笑ってしまいます。笑ったらいかんのじゃないだろうかと思いながらも、笑っちゃう。

恋しくないですよ。「死んだ! よかった! 助かった!」、そういうものですからね。

──そんな「来た、見た、勝った」みたいな、ジュリアス・シーザーみたいな言い方? ラテン語の詩じゃないんだから! ……とはいえ、旦那様の死のように、人生の切れ目はいくつかあるってことですよね。

表面的にはありますよ。ええ。旦那が死んで助かったってことや…。

──介護をなさっていたと耳にしました。今回のインタビューではお聞きしませんが。

ええ。

それに切れ目といえば、大学の仕事をもらったことや。

──2006年に京都精華大学マンガ学部ストーリー分野 特任准教授に就任。2014年に同分野非常勤講師に就任。

助かりましたよ。

──先を見て暮らしていると、そういうことが起こってくるという。

うん…まぁ。

──それまでの人生のハイライトがあるとするじゃないですか。ハイライトが強い人ほど昔話をするという関係性がありますか。

ハイライトは、わたしにはないから。ある人は振り返るんじゃないですか。わたしはここまでハイライトなしの人生ですから。

──これからくる予感は?

来るといいですね。はははは。

──先生のうれしい褒め言葉はなんなんですか。

んんん。褒め言葉? 言われたら、恥いってしまいます(顔を手で隠すそぶり)。ちょっと待ってよ。とてもじゃないけど耐えられない。

──だって、賞をもらったじゃないですか。文化庁メディア芸術祭の賞を。

ああ、ちょっと…お恥ずかしい! でも、賞金はうれしい!

賞金だけならいいけど、人前に出て行かなきゃいけないし、しゃべらなきゃいけないし。それはやめてほしい。賞金だけにしてほしいですよ。(にゃーーー! 猫が大きく鳴いた)

──好きな異性とケンカをしたらあなたはどうしますか。

わたしはケンカが嫌いだから一切しません。がまんします。

──そうなんですね。

じっとしてる。ケンカが苦手なんですよ。ケンカいやだ。ケンカしたことないです。待つのは結構平気です。じっと耐えてる方が、簡単。

──あなたにとっていい男、いい女とは?

いい男? いい男? …いい男…? 漠然と訊かれてもね。実際に見て、「あれ? いい男かな」と思うものであって。

──先生は結構、面食いですか?

顔ね。わたしね、悪いけど、「すごい、変な顔」が好きです。

美男子といると落ち着かないんですよね。だって美男子って割と軽薄じゃないかと……。

男の人は、「美少女は利口じゃない」と思うクセがあるでしょ。それと同じように、わたしは美男子を見ると、「利口じゃないんじゃないか、複雑ではないんじゃないか」と思っちゃって。複雑な方がいいじゃない? だから、不思議な顔の男がいいですね。

──では、いい女とは?

(にゃーーお。猫が鳴く)

いい女だわ、わたし、と思ってる女が嫌いなんですよ(笑)。いるんですよ。それは、嫌い。

好きな女は… 誰だろう…、立派に暮らしてる、立派に仕事している女かな。身近ではアックスの編集者、手塚能理子さんとか。へこたれない女はいい女ですよね。手術して帰ってきてガハハと笑ってる人。借金があってもへっちゃら…でもないでしょうけど。へこたれないもんね。

──先生も「〇〇女子」でいうと「へこたれない女子」じゃないですか。

そうね。でも、いずれへこたれますよー。でも、いまは、へこたれてもいられない。しょうがないですよ。

──自分が死ぬときをイメージしますか。

ああ、んーっと、ちょっとはしますね。苦しんで死ぬだろうなあと。いままで、動物が死ぬところも、人が死ぬところも、何度も立ち会ってきたし、いっぱい見てきたんですよね。まあ、看取ってきたんですけれど、大体、みんな苦しんで死ぬんですよ。どの命も。そんなあっさり簡単にイケる人はいないですからね。

──死にも、産みの苦しみみたいなものがあるんですね。

そうそうそう。ある。1週間か10日。猫だって、ヒーヒーしながら、…人間もそうですね。そう考えると、わたしもそうなるでしょうね。ヒーヒーしながら死んでいくのが普通だと思うんですよ。それはそれで、しょうがないな、と。

死ぬことが解放になるからいいや、と思いますね。そういうイメージを持っていますけれどね。みんな、ポックリ逝きたいと口にするんだけれど、みーんな、そう簡単にはいかないですよ(笑)。わたしが見てきた感じでいいますとね。

──先生、現在の夢はなんですか?

うん。夢か。夢ね。特にないですね。夢って将来でしょ? 将来がないんだから(笑)。

将来かー。考えてもしょうがないね。夢なんて頭に描いてもかなわないと思い知らされてきましたから。

(しばし考えて…)

漫画を描いていることがいいのかな。

漫画の技術が身についたことは助かったですね。長くやっていたら、職人と一緒で技術が身につくというか。厳しい局面を技術で切り抜けるというね。超え難いところを”単なる技術”で超えることが可能になってきたな。そんな気が、しないでもないですね。長年やってると身につくんじゃないですかね。

技術は役に立つんじゃないですか。勝手に身につくものだし。

……とはいえ……職人は、自負心を持ってやっているじゃないですか。時には厄介にもなる自負心(笑)。わたしはそれもないし、職人ではないですけどね。

──先生には、叶った夢がある、と小耳に挟んだんですけれど。高校のときの。

あ。あれか。あれね。常に神様にお願いしてたやつ! 心の中で。

「不幸でもいいから、退屈しない人生にしてほしい。そのようにしてもらいたい」

と。

幸せじゃなくていいから。幸せより波乱万丈の方が面白いから。若気の至りで思っていたんですね(遠い目)。高校生のころから。叶っちゃいましたよ! わたしの人生で叶った夢はそれです。1個、叶ったな。簡単に叶いました(笑)

スイマセン、そろそろ、タバコ、吸っていい?

──もちろんです。お召し上がりください。

(フォルテ・オリジナルにシュポっと火を点ける)

ふぅ。だいぶしゃべったような気がします。

──はい、今日は本当にありがとうございました。

こちらこそ。今日はこれから、新しい話のネームを編集者に見せるんです。気が気じゃないですよ。そのことを考えたら、なんだか緊張してきちゃった。

齋藤なずな(さいとう・なずな)

1946年3月30日、静岡県富士宮市生まれ。40歳のときに漫画を描きはじめ、1986年、『ダリア』で「ビッグコミック」新人賞を受賞。同作でデビュー。遅咲きの新人として作品を作りつづけていたが、2019年に過去作と新作を交えて刊行した20年ぶりの単行本『夕暮れへ』が、第22回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門優秀賞を受賞。現在、シリーズ連載『ぼっち死の館』が完結し(単行本は小学館より発売)、次回作を執筆中。