「老人の生態漫画を描いている!」「生態というか…かなり死んでいく!」「これは新しい!いや、古い!いや、かえって新しい!」…などなど、とにもかくにも令和の時代を衝撃で揺さぶる77歳漫画家、齋藤なずな先生なんであります。謎が多い。なぜ40歳デビューなのか。なぜ77歳で活筆なのか。なぜこんなに面白い漫画を作れるのか。取材班は、甘いケーキときれいなお花を手に、雨降る中をバスで突っ切って停留所を降り、東京の奥深い土地にある団地=ご自宅を急襲。にゃー、にゃー、にゃー、ニャンコが女主人をガードする中をなんとかかいくぐって、生の声をインタビューしたのであった。「顔編」「猫編」「幼少期編」の3回に分けてお送りします。(顔編はこちら)

取材/文/撮影:すけたけしん

猫は7階から落ちても大丈夫

──77歳のなずな先生とお話ししているうちに、歳なんて、何歳でもいいやー、もっと大切なことがあるはず!という思いになってきました……。にしても日々、元気が出たり、元気が出なかったり、気分がまばらになりますでしょ。そういうとき、どうしてますか。

それは、わたしも元気があったりなかったりしますけど…。ないときって本当に、しょうがないですよね。暗い気持ちになります。でもしょうがないじゃない。(ニャー。←猫が突然鳴いた)

──前回は「顔」のことをうかがいました。今回は「猫編」ということで、猫の話をおうかがいしましょう。先生の漫画では猫がよく活躍することでもありますし。ニャンちゃんがいると日常に役に立ちますか?

いやあ、猫は役に立たないですよーー。活躍ってもねえ(笑)。もっと上手にお描きになられる方は世の中にたくさんいらっしゃいますし。

──いやいや。猫らしさや、猫のどのエッセンスをスッと描くのかというチョイスのセンスは、先生らしさそのものじゃないですか。先生は猫を飼いはじめて何年ですか。

そうねえ…。

──実は今回の取材はインタビュー以外にもうひとつミッションがありまして、「先生の未発表原稿や、単行本未収録の原稿がどこにあるのか探せ」というものです。齋藤宅で猫が守っていて、ナマ原稿に近寄れないのではいかとの噂があったりして(笑)。

そんなこタァないですよ(笑)。原稿は全部、アックスさん(青林工藝舎)に預けています。だからいつかは出るんじゃないですか。時間はたっぷりかかると思うけれど。

あのね、猫はね、そんなこっちが思うように動いてくれたりしないですよ。原稿を守る、とか? できない(笑)。

猫は、わたしの人生にずっといますよ。子供時代から。大人になるまで。いっときはアパート暮らしで飼えなくなった時期がありましたけれど、団地に来てからは密かに飼ってるからずっとですよ。だから、猫がいるから元気が出る、なんてこともない。

──じゃあ、いることがあたりまえすぎて。

そうですね。なんか、動物がいないと、ちょっとだめですね。生きているものが…そばに生き物がいないと。猫が飼えないときは、リスを飼ったり、カメを飼ったり、色々やったんですけど、猫が一番、”世話なし”(=世話がかからない)なのでいいですよ。

リスなんか、そこらかじってしまうし。インコや文鳥は部屋のなかを飛ばしてると、そこらへん、うんちだらけになるし。猫がいちばん勝手にやってくれるから。

──もしよかったら、ご紹介いただけますか。

これが、モモちゃん。(ニャー)

それがゴローちゃん。(ひょい。押し入れにすぐに隠れてしまう)

向こうにポンちゃん。(ぼーっ。ぼーっとしてて謎めいている)

それと、ランボー。(のっしのっし。呼ばれたと思ったのか、こちらに向かってのっしのっしやってきた)

──ランボーだけ名前がかっこいいですね。詩人のランボーから?

あは。そういえば詩人でいましたね。違います。わたしのは、戦うランボーの方ですよ。

──映画の『ランボー』ですね。勇ましいほう。ムキムキマッチョの。

主演のシルベスター・スタローンのように鼻筋がすごい通ってるから、スタローンのつもりでつけたんですよ。それと、拾ってきた子ですけど、いつも楽しそうに、ランランランと歌いながら生きてたから、ランボー。嵐の日にうちに入れたから「嵐(らん)坊」。3つの意味があるんですよ。

──ランボーくん、形が極めてかっこいいですね。

わかる? 体型がいいでしょ。

──いいです。美しい形。

”猫猫してる”でしょ。筋肉質で形がいいんですよ。理想的なスタイルなんですよ。絵に描くのにいいんです、これは。ランボーをモデルにしてる。猫として完璧なスタイルをしている。

下を(外を)うろうろしてて、嵐が来たから部屋に入れたんですよ。嵐が来たから、うちに来れたんですよ。あの日が嵐じゃなかったら、うちには来ていない。そういった縁ですね。それに引きかえ、ポンちゃんは……、ポンちゃん!(のっそーり)

ポンちゃんは、こう見えて、ベランダの手すりに乗るんですよ。

──あら意外。一見、鈍重に見えて、俊敏なんですね。ジャンプ力あるのね。

一度、落っこったんですよ。

──ええっ!!

でもね、猫は大丈夫なんですよ。下が草ならば。怪我もしないんですよ。

──そんな~。

そうよ。前に7階に住んでいたときには別のアホな茶色い猫がいたんです。お風呂場の窓に小さいひさしがついていたんですが、7階のベランダの手すりから、そのひさしによくひょいっと飛び乗るんです。そうして、そこで日に当たりながら毛繕いをするのが好きだったんですよ。それで、ある日、つるんと落っこったんですよ。正確にいえば、落っこったらしいんですよ。わたしがいないときに。

──それってどうやって再会するんですか。

「いないいない、1匹いない」と思って。落ちたか。しょうがないか。…思ってて。そして、1か月くらい経ったとき、外を歩いていると、植え込みから植え込みに茶色い物体がサッと走って。あ、いた、と思ってね。半分野生化してましたけれど。もう一度、馴らしましてね。だから、落ちても大丈夫なんですよ。その茶猫は、2回落ちたんですよ。それでも大丈夫。

なので、ポンちゃんも大丈夫。ね?

(ぷいっ。スタスタスタ)

ポンちゃんは、「いない、落ちた、見に行った」そしたら「うずくまってた、怪我してなかった」。それでまた会えました。

──恐るべき猫の身体能力ですね。ところで、いま、猫の名付けの話があったのですが、先生自身はどうして「なずな」になったのですか。ペンネームですよね。

わたしは本名が百合子っていうんですよ。

──百合子さんなんですね。

そうよ。親がね、期待をこめて、「百合」なんてつけやがって(笑)。

──昭和21年(1946年)につけた、素敵なお名前じゃないですか。

ジョーダンじゃないですよ。まだ「小百合」じゃなくてよかったよ、ほんと。どうもね、座りが悪かったんですよ。

親は、ちっちゃいときはまだ正体がわからないから、それなりにつけるんでしょうけれど、こっちはえらい目に遭う。自分にそぐわないとずっと思っていて、わたしに合う花としたら、なずなぐらいだな、と思ったんですよ。

──何歳のときに「なずな」になったのですか。

40。漫画家デビューするときです。自分でつけました。

──そうしますと、漫画家になると同時に、ユリからナズナになったんですね。それどころか、「ユリ」から「ナズナ」になって、デビュー作の「ダリア」を描いたんですね。花尽くしのスタートですね。

ふふ。それでね、どうして「なずな」って言葉が出てきたかというと、梅原猛の本の中で画家(=三橋節子…右手を腫瘍で失いながら左手に絵筆を持ち替えて絵を描き続ける)の話が出てきて。そのなかに「なずな」って人が出てきたの(※梅原猛『湖の伝説』)。それを使わせてもらったんです。これはいい名前だと。(ニャー。ランボーが鳴く)。

ランボーとモモは仲が悪くてね、しょっちゅう空中戦をします(自分の話は照れくさくて話を逸らす)。わたしがいるとしないけどね。だからドアで分けておかないと。

モモは、一階の人が「麹町に妊娠した猫がいる」という話から始まって。リュックに背負って、この町に連れてきて、出産したんですよ。4匹産まれて、2つがわたしんちに来たんです。ひとつは親猫が食べちゃった。末っ子とお母さんは1階の人が引き取った。これのお兄ちゃんはもう亡くなった。

──命にはストーリーがありますねぇ。それにしても先生の漫画には、動物や草木が印象的に登場しますよね。いい牛や、いい蝶や、いい鳥や、枚挙にいとまがありませんが。いい猫を描かれるのは、このランボーくんたちのおかげだったんですね。

んーー、なんかほら、感情を何か別のものに象徴させると話が進みやすいんですよ。ダリアで象徴させたり、鳥で象徴させたり。そういうのを使うと、楽! 楽だから使ってるんであって。わたしが楽をしたくて!

──使いたい動物や花がパッと浮かぶんですか。

んー。例えば、ダリアだったら、子供のころに、よく見ていた花なので。

ポンポンダリアってありますでしょ。わかる? あれはかわいいの。まるくてちっちゃくて。ところが、大きいダリアはものすごくびろびろして、いやらしいって感じがしますでしょ。そういう子供のときの思い出があって、だらしない女を象徴するのにぴったりかなと思いついたんですね。

──『春嵐』(「初期傑作短編集 ダリア」に収録)に出てくる、「木蓮が咲けば、もう本当の春よ!」のセリフなどもたまりませんね。普通の人は春の兆しといえば「桜」を見ているのに、先生の眼差しは「木蓮」に向かっているではないですか。

眼差し? いやいや、そんなたいそうなもんじゃないですよ(笑)。

──素敵な花の見方をしてらっしゃる作家さんだと思いました。いじわる風味な諧謔の眼差しもあるし、花や動物にむけるやさしい眼差しがありますでしょ。その振れ幅に、齋藤なずなを読んでいてやられるといいますか。スイングされるといいますか。

そんなふうにいわれると、恥ずかしいですよ。ま、そんな大袈裟なもんじゃないんですよ、ほんとに。花なんて、趣味じゃないですもん、たいして。花は好きですけど、花はね…(何かを思い出そうとするそぶり)。

そうね、花なんていわれても、植木鉢に一個植えたっきりのが何年もあったり。商店街でもらったやつだわ。でも、みんな一年草だと思って、枯らしちゃっておしまいになるんだけど、一所懸命に育てていると、次の年も、またその次の年も咲くんですよ。うん。

面倒は割と見ますけど……。いっとき、家で花をたくさん咲かせていましたけれど、花は、たいへんなんですよ。水をやったり。まあ猫もそれなりに大変ですけど。猫より花のほうが大変。花は、ついつい水をやりすぎたり、栄養をやりすぎたりして、だめにしちゃうんですよ。

だから、植物は、わたしには合ってないかなと思う。逆なんですよね、面倒を見すぎてよくないなと思っています。植物って、やりすぎが如実に出るんですよ、多分に。でもわたし、ついついやっちゃうんですよ。

──ってことは、猫だとちょうど塩梅がいい感じなんですかね。

いまね、ここの4匹以外にも、町猫たちにも餌をやっています。

──ああ、『ぼっち死の館』にも町猫たちのエピソードが出てきますね。

カラスも餌付けしてますし、最近はアライグマとタヌキがきます。いろいろと考えないとね。

──ええっ!

1階にあだ名をつけるのが上手い人が住んでいて、「新井さん、来たわよ」って言うの。アライグマのこと。ここらじゃ、「新井さん、最近見た?」というのが挨拶がわりになってる(笑)。

その、町猫たちに、新井さんのバイキンがうつっちゃいけないって言うのでね、ノラ猫用の餌を新井さんが食べないように、知恵を絞るわけ。

で、新井さんをスパゲティで誘導して。離れたところに連れ出してね、新井さんのご機嫌を取らないといけないんですね。猫を襲わないように、毎日、わたしが茹でているんです。そうしたら、今度は「コダヌキが出た!」となって(笑)。

──ゴジラに、モスラに、キングギドラに? 生命大行進! みたいな感じなんですね(笑)。いや、「かいじゅうたちのいるところ」かな。

横山光輝さんを恨んでいました

──ここで、ちょっと一緒に、齋藤なずな、40歳のデビュー作の『ダリア』掲載号を見てみましょうよ。お持ちしました。「ビッグコミック 1987年1月10日号」(小学館)、です。昭和61年末に出た新年第1号ですね。表紙は薬師丸ひろ子さん。

わぁ。(ページをめくる)

──ページの割り付けが横になっているんです。

そうでしたね。全部載せるのは無理な枚数だったのに、無理やりこうやって、最後まで読めるように載せてくださった。当時の編集部のみなさん、ありがたいですよね。

(思い出して)はじめに『ダリア』を描くとき、「わたし、小説は少しは読んでいるし、絵はたくさん描いてきたし」と思っていて。「…ってことは、じゃあ、漫画を描けるんじゃないか?」と思ったんだけど、別物だったんですよね。全く。すべて。漫画はね、描こうと思って描けないんですね(笑)。

──小説のほうが書ける?

漫画は、小説とはちがうんですよ。それぞれに「文法」ってものがあるのでね。文法の越境は大変です。

──思い返すと、最初に描いた漫画作品『ダリア』をつくるときにいちばん苦労したのはどこですか?

時間をこっからここに移す。シーンの変え方がそのときはわからないんですよ。

ヒントを探して、一所懸命、いろんな本をひっくり返してみたんだけど。それでもよくわからない。でも、なんとかしなきゃと思って、やっと描いたのが『ダリア』だったんですけど。んー。(ページをめくっている)

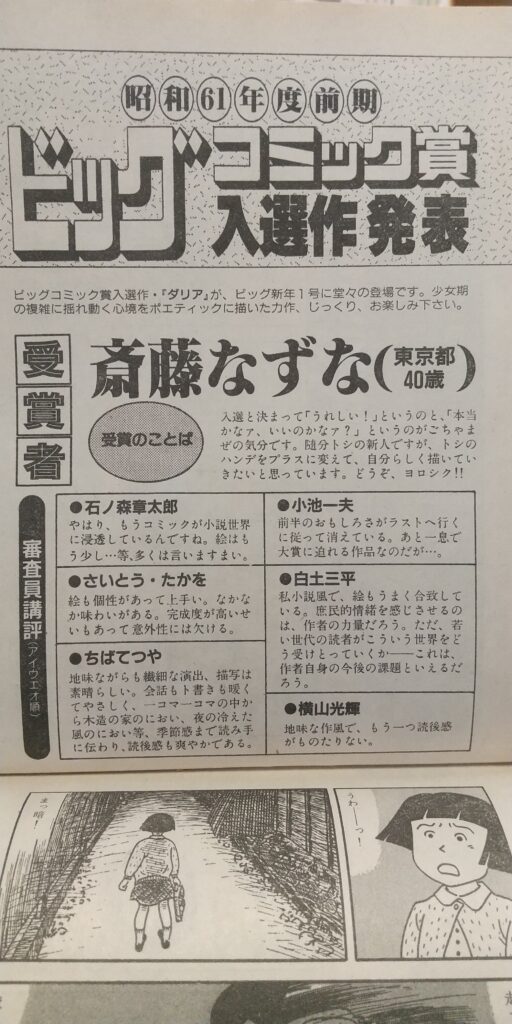

──その処女作が評価されて、デビューなさったんですから。ほら先生、ここ、審査員の言葉が載っていますよ。『ダリア』が「昭和61年度前期 第21回ビッグコミック賞入選作」となりました…そのときの審査員は…石ノ森章太郎さん、小池一夫さん、さいとう・たかをさん、白土三平さん、ちばてつやさん、横山光輝さん、…メンツがすごいですね(汗)。

いやあ…(絶句)。こんな人が審査員をしていたなんて、びっくりしたんですよ。白土三平ですよっ!! わたしが描いたのを読んだってことですよ。あああ、そしてね、横山光輝さんの評だけずっと覚えていたんです。否定的なことが書かれていたから。これだけは忘れてならじ、…というほどでもないんですが、ちょっと恨んでたかも。悪いですね、わたしも(笑)。

──講評を読んでみましょう。まずは、石ノ森章太郎氏。「やはり、もうコミックが小説世界に浸透しているんですね。絵はもう少し…等、多くは言いますまい」

うん。

──続いて、小池一夫氏。「前半のおもしろさがラストへ行くに従って消えている。あと一息で大賞に迫れる作品なのだが……」

ええ。

──さらに、さいとう・たかを氏。「絵も個性があって上手い。なかなか味わいがある。完成度が高いせいもあって、意外性には欠ける」

ははは。

──はい、ちばてつや氏。「地味ながらも繊細な演出、描写は素晴らしい。会話もト書きも暖かくてやさしく、一コマ一コマの中から木造の家のにおい、夜の冷えた風のにおい等、季節感まで読み手に伝わり、読後感も爽やかである」

ほめられてますね(笑)。

──そして、白土三平氏。「私小説風で、絵もうまく合致している。庶民的情緒を感じさせるのは、作者の力量だろう。ただ、若い世代の読者がこういう世界をどう受けとっていくかーーこれは、作者自身の今後の課題といえるだろう」

ふふふ。

──いざ、横山光輝氏。「地味な作風で、もう一つ読後感がものたりない」

横山光輝ぅーー!!(笑)

──このコメントを胸に刻み、頑張れた。

ということでもあります。

──いま、後輩の漫画家に伝えたいことはありますか。

(ニャァーーーーーお。猫の鳴き声)

んーーーー、大変だけどがんばってね、って感じですね(笑)。

(以下、『幼少期編』に続きます)

(前回の『顔編』はこちら)

齋藤なずな(さいとう・なずな)

1946年3月30日、静岡県富士宮市生まれ。40歳のときに漫画を描きはじめ、1986年、『ダリア』で「ビッグコミック」新人賞を受賞。同作でデビュー。遅咲きの新人として作品を作りつづけていたが、2019年に過去作と新作を交えて刊行した20年ぶりの単行本『夕暮れへ』が、第22回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門優秀賞を受賞。現在、シリーズ連載『ぼっち死の館』が完結し(単行本は小学館より発売)、次回作を執筆中。