うかうかしていたら、前回第6回のエイドリアン・トミネ『キリング・アンド・ダイング』を取り上げた記事から、またもや3カ月も空いてしまった。時間が経つのがマジで早すぎる……。その間、マンガではないのだが、アレクシ・プレヴォ、クロード・ガイヤール、フレッド・ピッツォフェラート 『サメ映画 ビジュアル大全 ジョーズサーガからZ級作品まで シャークムービークロニクル』(知的風ハット監修、原正人訳、グラフィック社)というある意味夏らしい本が拙訳で出版された。興味がある方はぜひ手に取ってみていただきたい。

しかし、暑い。もわっとして空気が重い。せめて本の中だけでも夏のヴァカンス気分を満喫したい。ということで、今回は筆者が独断と偏見で選ぶ夏にこそ読みたい作品第一位の海外マンガを紹介しよう。筆者が翻訳したバンド・デシネ(フランス語圏のマンガ)で、バスティアン・ヴィヴェス『年上のひと』(原正人訳、リイド社、2019年)である。トーチwebで多くのページが無料公開されているので、まずはぜひそちらをご覧いただきたい。

***

作者のバスティアン・ヴィヴェスは、1984年生まれの人気バンド・デシネ作家。2008年に発表した『塩素の味』(原正人訳、小学館集英社プロダクション、2013

『年上のひと』の原書は、2017年、ベルギーに本拠を置くカステルマン社から出版された。原題はUne Sœurで、直訳すると、「姉」とか「ひとりの姉」とか、そんな感じ。日本語版の帯の惹句に的確に記されている通り(「姉で、友達で、恋人」)、主人公の少年と、彼がヴァカンス先で出会う年上の少女の間の、姉弟とも友達とも恋人ともつかない関係を描いた作品で、「姉」とか「ひとりの姉」では、日本語のタイトルとしてさすがに締まらないということで、編集者との協議の末、邦題は『年上のひと』となった。

物語はパリに住む主人公の13歳の少年アントワーヌが、家族(両親と弟のティティ)と一緒にフランス西部の海辺にあると思しい避暑地に、夏休みを過ごしに車で向かうシーンから始まる。母の携帯にメッセージが届く。両親の友人シルヴィーが流産したという知らせだった。アントワーヌは母もかつて、アントワーヌが生まれる以前に流産を経験したことがあると聞かされる。父が言う。「おまえにも兄がいたかもしれないよ/あるいは姉か」。

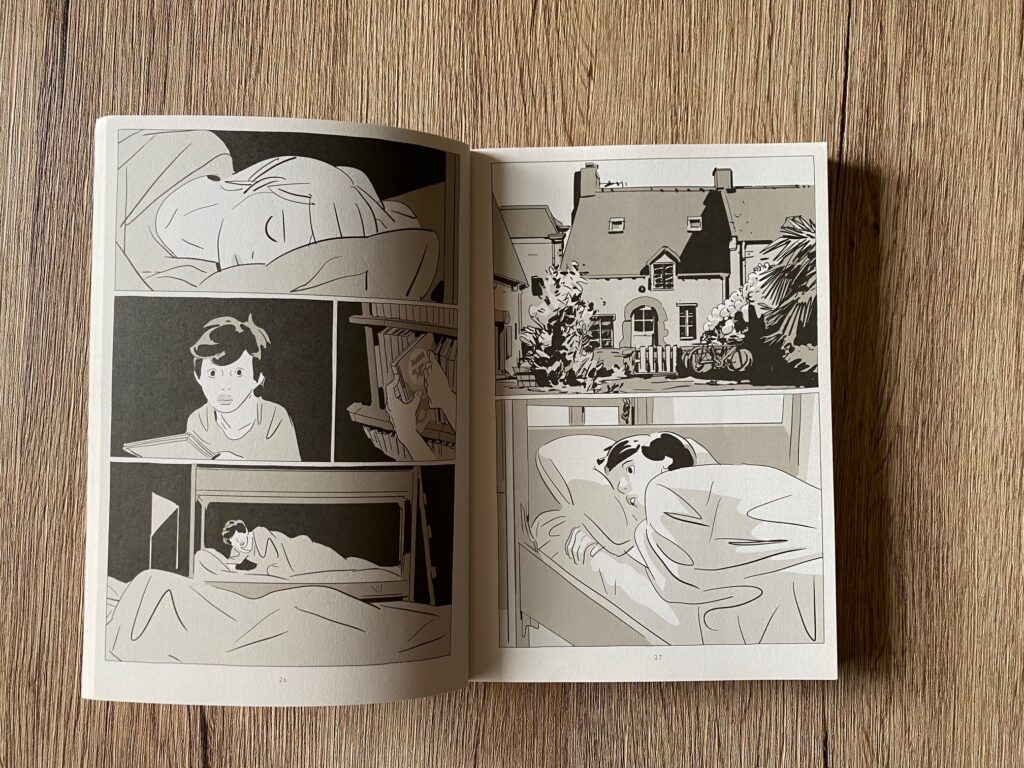

別荘に到着したその日、アントワーヌが夜中に目を覚ますと、彼と弟しかいないはずの部屋に、もうひとり別の誰かが眠っている。少女である。アントワーヌより少し年上らしい。翌朝、アントワーヌは、例の流産した両親の友人シルヴィーとその娘で16歳のエレーヌが、しばらく別荘に滞在することになったと知る。

こうして13歳の少年アントワーヌと16歳の少女エレーヌの一週間にわたる共同生活が始まる。歳が近い者同士、ふたりはすぐに打ち解けるが、子どもから大人への階段を昇りつつあるエレーヌは、その大人びた言動でアントワーヌを翻弄し、彼にまだ見ぬ世界を垣間見せていくことになる。

***

第4回の記事でマリコ・タマキ作、ジリアン・タマキ画『THIS ONE SUMMER』(三辺律子訳、岩波書店、2021年)を取り上げたが、『年上のひと』は不思議とこの作品との共通点が多い。水辺の避暑地という舞台、10代前半の主人公、主人公と親しい年少者の存在、年上の異性、大人の世界に対する憧れと怯え……。とはいえ、じっくり読んでみれば、異なる点も多く(そもそも『THIS ONE SUMMER』が少女の視点から描かれているのに対し、『年上のひと』は少年の視点から描かれている)、このふたつの作品は響き合い、対をなしているような印象である。『THIS ONE SUMMER』をまだ読んでない人がいれば、『年上のひと』と併せて、この夏こそぜひ読んでいただきたい。

『THIS ONE SUMMER』同様、『年上のひと』も夏の描写がすばらしい。ただ、『THIS ONE SUMMER』が湖畔の瑞々しい夏を描いているのに対し、『年上のひと』が描くのは、海辺の乾燥した夏である。サッと描かれたラフなタッチと、清潔感のあるグレーの色面、背景を大胆に省略した白いページがその印象を強めている。

とはいえ、本作はただ爽快な夏を描いているだけの作品ではない。冒頭の流産の話からして(この流産のモチーフも『THIS ONE SUMMER』と共通している)、本書は死に彩られている。上述の通り、『年上のひと』は、まばゆいばかりの白が印象的だが、時折挿入される真っ黒な不吉な闇が、物語の終盤で起こるある悲劇を予感させる。

同時にこの闇は、どこか淫靡な空気もまとっている。アントワーヌが眠っているエレーヌの姿を盗み見たのも、初めてのワインを飲んだのも、爆音が鳴り響く屋外で、年長者たちに囲まれてダンスパーティーを経験したのも、エレーヌと陰部を見せ合ったのも、暗闇の中だった。

アントワーヌより3歳年上のエレーヌは、ひと足先に人生の夏を迎えようとしている「姉」として、アントワーヌを導く。初めての飲酒、初めてのキス、初めての愛撫……。

だが、いくら好奇心旺盛な姉とはいえ、エレーヌはまだ大人への階段を昇りかけている子どもに過ぎない。時に不安に駆られ、怯えたそぶりを見せることもある。隠れてワインを飲んでいたふたりは、たまたま知り合った少し年上の青年オリヴィエに誘われるまま、林の中に入っていく。そこで喫煙(マリファナ入りのジョイントなのだろう)を勧められたアントワーヌは、不安になり、帰ると言い出す。エレーヌはと言えば、一度は残る決断をしたものの、結局はワインボトルを持って、アントワーヌの後を追いかけることになる。このシーンには、エレーヌの好奇心や不安、強がり、アントワーヌを心配する気持ちといった複雑な感情が実に巧みに描かれているわけだが、こうした心の機微こそ、バスティアン・ヴィヴェスの面目躍如といったところだろう。

そのオリヴィエとの間に何かがあったのか、エレーヌがアントワーヌの部屋に駆け込み、服を脱ぎ捨て、裸でブランケットにくるまり、こんなことをつぶやくシーンがある。「時々、自分はひとりぼっちなんだって思うことない?」「いくら人がいてもダメね/結局私はいつもひとりぼっちなんだ」。

いかにも思春期の若者が思いつきそうな、チープなセリフだが、これは案外、核心を突いた深い洞察なのかもしれない。アントワーヌとエレーヌの共犯関係は、姉であるエレーヌが弟のアントワーヌを大人の世界へと導いている(引きずり込んでいる?)ようでもあり、ひと足先に大人になりかけているエレーヌが、ひとりぼっちになる孤独を束の間なぐさめるために、ぐずっているようでもある。だが結局、彼女もまた大人として、ひとりで人生の荒波に乗り出さなければならないだろう。

本作は、海辺を舞台に、子ども時代の甘美さと大人になることの苦さを描いた、ある意味フランスらしい複雑な味わいのすばらしい作品である。日本の夏とは異なる爽快な夏を体験するためにも、過ぎ去ってしまった子ども時代を懐かしむためにも、そして今、そこから遠く離れ、大人になってしまったことを改めて噛みしめるためにも、夏が終わってしまう前に、ぜひ一読をオススメしたい。