今回の人情マンガは、永島慎二の『若者たち』を取り上げよう。

作者の名前や『若者たち』というタイトルは知らなくても、『黄色い涙』なら覚えているのではないか。1974年秋に「銀河テレビ小説」枠で放送されヒットした連続ドラマのタイトルだ。

このドラマの原作になったのが、68年から70年まで『週刊漫画アクション』に不定期連載された『若者たち』なのである。

作者の永島慎二は1960年代後半から70年代前半にかけて高校生や大学生のマンガファンから「青春マンガの巨匠」と呼ばれたマンガ家だ。しかし、その作品に人情マンガと呼べそうなものは少ない。永島本人や彼の分身のような登場人物を通して青年の孤独を描いた作品が主流になっているからだ。

ところが、『若者たち』は永島作品としては異色とも言える人情マンガなのだ。

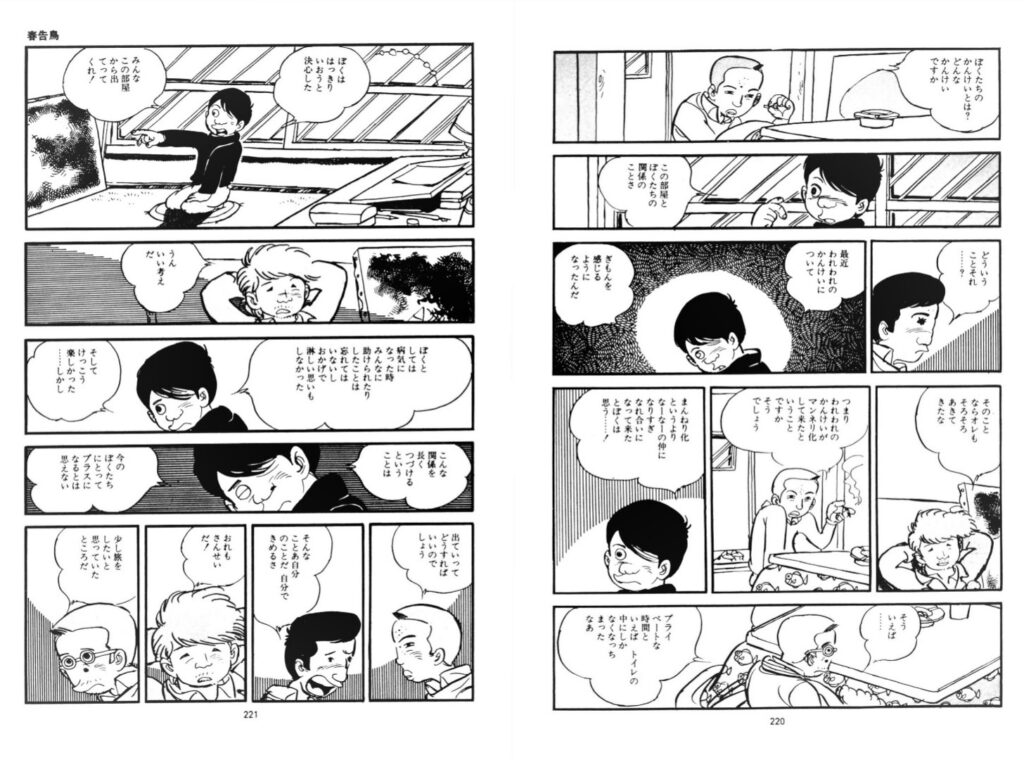

舞台になるのは1968年秋から1年数ヶ月の東京都杉並区阿佐ヶ谷。有名マンガ家のアシスタントから独立して三畳ひと間の安アパートに暮らす売れないマンガ家・村岡栄は、ひょんなことから4人の若者を居候として迎えることになる。小説家をめざす向後、画家の卵の三橋、民謡をたずねて旅するセキ、自称詩人の井上……。

若さだけが取り柄で、金も名声も何もない彼らの、おかしくも哀しい共同生活と、阿佐ヶ谷界隈の人々や、下宿に転がり込む新しい仲間たちが引き起こす小さな事件を淡々と描く全11話からなる短編連作だ。

NHKドラマでは、村岡を森本レオが、3人に変更された居候を岸部シロー、下條アトム、長澄修が演じた。いきつけの喫茶店のマスターには山谷初男、食堂の店員役では児島美ゆきが出ていた。

ドラマ化は原作に惚れ込んだ森本が、駆け出しの脚本家だった友人の市川森一にシナリオ化させてNHK名古屋放送局へ売り込んだのがきっかけ。タイトルが変更されたのは、66年にフジテレビが田中邦衛らの出演でつくった同タイトルの作品があったからで、永島が自作のシリーズ名として使っていた『黄色い涙』が使われた。これがヒットしたため、単行本のタイトルが『黄色い涙』になった時期もあった。

また、2007年春には犬童一心の監督、アイドルグループ「嵐」の主演で『黄色い涙』として映画化もされている。犬童監督は中学生時代にテレビドラマ『黄色い涙』をみて感激したのだという。映画では舞台が1963年の東京・阿佐ヶ谷に変更されていたが、登場人物の設定はほぼそのままである。

永島の青春マンガが人情マンガになりくにくいのは、世の中を斜めから見た作者の主張がストレートに出ているからだ。本人の照れもあるかもしれない。だが、この作品に限ってはそうではない。

大きな特徴は、永島自身ではなく彼のアシスタントや弟子たちをモデルにした登場人物が主体になってドラマを動かしている点にある。

例えば村岡栄はマンガ家の村岡栄一、向後はマンガ家の向後つぐお(次雄)、マコはシバの名でフォークも歌う三橋誠……。彼らがたむろする喫茶店「ぽえむ」の人々は、かつて永島が愛用していた喫茶店とマスターがモデルになっている。一方で、永島とおぼしきマンガ家も出てくるが、村岡の師匠という設定の脇役としてである。

それぞれの短編では、井上が「ぽえむ」の学生アルバイトの女の子に一方的に惚れた顛末や、向後に父親の危篤が知らされる話などが描かれ、物語の鍵は<若者たち>が握っている。村岡の恋と別れだってある。

作者としての永島は、自分より年下の<若者たち>を優しく見守るようなポジションにいて、そのことが作品全体に客観性を持たせている。客観的になることで、若者たちと周囲の人達の間に生まれる人情も照れずにさらりと描くことができる。

村岡や居候たちは、今の感覚で言えば「落ちこぼれ」なのかもしれない。かっこよく言えば社会人になるのをしばし猶予されているモラトリアム中。

ただひとりマンガ家という職を持つ村岡だって安定した収入を得ているわけではない。自信作が売れずに、原作付きで描くように編集者から提案され迷っている有様だ。師匠のところで臨時のアシスタントをしてようやく食費を稼ぐことも多い。

でも、怠けているわけではない。夢も持っている。夢に向かってもがいているだけだ。成功者たちのように器用ではないかもしれないが、前に進もうとしてもがいている。その不器用な若者たちが安らげる場所が、阿佐ヶ谷の三畳一間のアパートだった。

とは言え、モラトリアムがいつまでも続くわけではない。

「こんな関係を長くつづけるということは、今のぼくたちにとってプラスになるとは思えない」という村岡の終結宣言によって、若者たちはそれぞれの旅立ちを迎えることになる。

不安と孤独を抱えながら旅立つ若者たちがこの先どうなるのか、は読者には想像もできない。でも、幸せになってくれと祈りたい気持ちにだけはなるのだ。