しばらく前から一巻で完結するタイプのマンガのことが気になっている。おそらくずいぶん昔からあるものだと思うが、はたしてこの手のマンガを指す正式名称はあったりするのか……。ありそうな気もするが、あいにく筆者は知らないので、ここでは“一巻本マンガ”と呼ぶことにしたい。

一巻本マンガの魅力は、何と言ってもやっぱり本として最小の単位で完結している点だろう。その一方で、一巻本マンガのひとつひとつは、形式的にもテーマ的にもヴァラエティに富んでいる。大友克洋『童夢』のような作品があったかと思えば、杉浦日向子『百物語』のような作品も(これは文庫化に際して一巻本になった作品だが)、はたまた唐沢なをき『怪奇版画男』や吾妻ひでお『失踪日記』もある。大城のぼる『汽車旅行』、手塚治虫『メトロポリス』、石森章太郎『ジュン』、水木しげる『総員玉砕せよ!』、高野文子『絶対安全剃刀』、花輪和一『猫谷』、谷口ジロー『歩くひと』、真造圭伍『森山中教習所』、道草晴子『みちくさ日記』……。どれも極めて個性的な作品である。一巻本マンガにはマンガの可能性が凝縮されている気がする。中には入手しにくいものもあるが、電子書籍も含め、今や何らかの形で手に取ることができるものが多いんじゃないかと思う。

筆者はフランス語圏のマンガ“バンド・デシネ”の翻訳を中心に、海外マンガを日本に紹介する仕事をしているのだが(このマンバ通信でも「海外マンガクラシックス―教養として読んでおきたい世界のマンガ」を連載中。過去には「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界マンガ」という連載も。読んでね)、その立場から、また違った理由で一巻本マンガが気になっている。

日本のマンガと海外マンガはさまざまな点で異なっていて(それこそ絵柄から物語の語り方、本のサイズ、値段まで)、日本のマンガになじんだ読者にはなかなか入りこみにくいし、そもそも読むきっかけがあまりないのではないかと思う。ところが一巻本マンガは、日本の作品も海外の作品も一巻である点において何ら変わりはないわけで、日本のマンガと海外マンガをつなぐ架け橋になってくれそうな気がしているのだ。とりわけ“グラフィックノベル“と呼ばれる、書店で販売される書籍としてのマンガはもはや世界的な潮流になっているかと思うが、それらは一巻本であることも多く、本のサイズやボリューム的にも作品の内容的にも親しみやすいんじゃないかと思う。

筆者が翻訳したバスティアン・ヴィヴェス『年上のひと』(リイド社、2019年)がその好例で、この作品は「torch comics(トーチコミックス)」の一冊として、日本人マンガ家たちの作品に混じって出版されている。トーチwebで全体の4分の3まで読めるので、海外の一巻本マンガはどんなもんだろうと気になる人がいれば、まずはそちらからぜひ読んでみていただきたい。

そんなこんなで、筆者はここのところずっと一巻本マンガが気になっているわけだが、折よく新旧さまざまな一巻本マンガを紹介する機会をいただけることになった。「すばらしき一巻本マンガの世界」と題して、これからさまざまな作品を紹介していきたい。

***

今回その第1回として取り上げるのは、今年2020年1月に出版された香山哲『ベルリンうわの空』(イースト・プレス、2020年)である。

本が発売されてからかなり話題になった印象だし、Amazonでも多くのコメントがついているので、とっくに読んでるよという人も多いのではないかと思う。今こそ読まれるべきアクチュアルな作品で、今年一巻本マンガについて書くなら、取り上げない手はない。

筆者は本書を通じて初めてこの作者のことを知ったのだが、何人かマンガ通の知り合いに聞いたところでは、以前から知る人ぞ知る作家だったそうだ。プロフィールを見ると、『香山哲のファウスト1』が2013年の第17回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門審査員推薦作品に選ばれ、『心のクウェート』が2017年の第44回アングレーム国際漫画フェスティバルでオルタナティブ部門にノミネートされている。

奥付によると、本作はもともと電子書籍アプリ「ebookjapan」で2018年10月3日から2019年8月21日にかけて連載され、それに書きおろしを加えて、2020年1月に単行本化されたとのこと。

そして、この文章を書く段になって知ったのだが、この本の続編『ベルリンうわの空 ウンターグルンド』が、同じ「ebookjapan」で2019年9月から連載されていて、なんとそれをまとめた書籍版が今年2020年10月に発売されるとのこと……。

くっ……、『ベルリンうわの空』は一巻本ではなかったのか……。これは絶対に紹介したいと超意気込んでいたのに……!連載初回から「一巻本マンガ」の定義が破綻しかねないわけだが、くだんの続編の単行本はこの文章を書いている8月末の時点ではまだ出版されていないし、既に出版されている『ベルリンうわの空』はこれはこれで一巻本として完結している気もする。何よりやっぱりこの作品を紹介したい。ということで、続編発売前のどさくさにまぎれて、この作品を一巻本と見なして取り上げてしまうことにしよう。

***

本書はタイトルから想像できる通り、作者自身がドイツの首都ベルリンで生活する様子を描いた作品である。5年にわたるベルリン暮らしを経て、作者は「ここ…もしかしたら最高の街なんじゃない?」と考えるが、はたしてその考えが正しいのか、作者なりに日々考え、わかってきた「色々」が、本書の中で綴られていくことになる。

判型は一見少年マンガなどに多い新書判っぽいが、新書判より若干背が高い作りになっていて、海外のペーパーバックやポケット版のガイドブック・地図を連想させる。縦長のたたずまいがとてもいい。

絵もちょっと独特で、細部まで描き込まれていて(とはいえ、決して見にくくはない)、ちょっとアメリカのアンダーグラウンドコミックスの趣きがある。ジム・ウードリングを思わせる異界感と懐かしさが同居した雰囲気が実に魅力的である。キャラクターの大半は動物やモンスターの見た目をしていて、その中に人間も違和感なく溶け込んでいる。施設や制度、食べ物などの写実的な描写と空想的な表現のブレンドが抜群である。

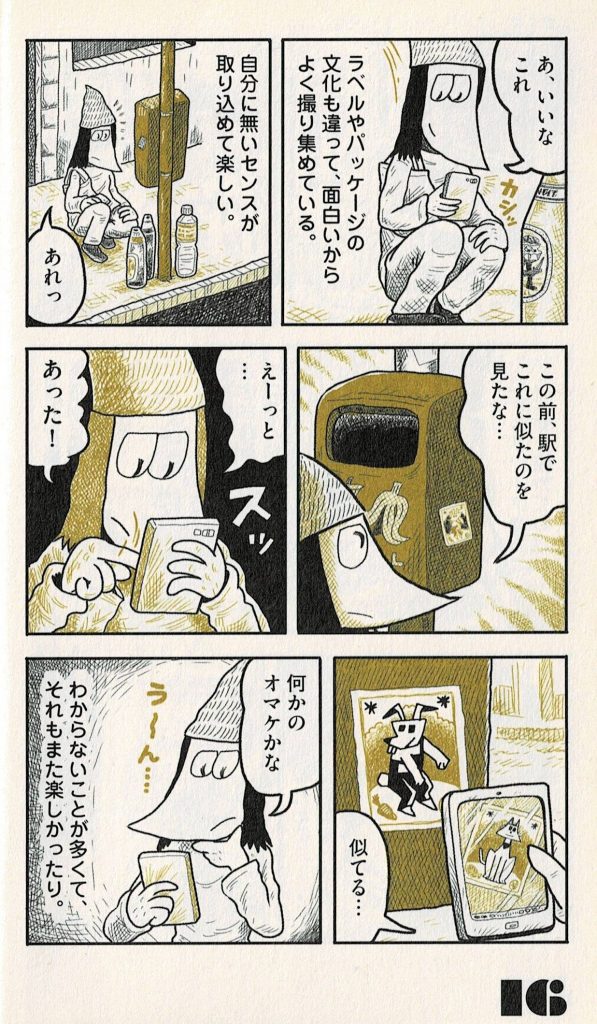

こういう海外暮らしを描いた作品の醍醐味は、日本とは異なるその国独自の文化を発見できる点にあると思うが、もちろん本書もそうした事例に事欠かない。知らない野菜があったり、見たこともない面白いパッケージの商品が販売されていたり、あるいはスーパーの前でリードをつけていない犬たちがおとなしく飼い主の買い物を待っていたり、ペットボトルをリサイクルするとボトル代が返金されるシステムが存在していたりと、日本とは一風異なる様子が描かれていく。

こうした文化の違いは面白いものだが、作者はそれをただ面白がっているわけではない。本書を読み始めて早々に浮かび上がってくるのは、その違いがいかにそこに住む人々全体の暮らしやすさに結びついているかという視点である。例えば、リサイクルの例であれば、返金されるボトル代が「結構いい値段になるので、無職で困ってる人が街で集めたりしてて…そういう人のために飲み終わった容器をわざと置いてあげる人もいる」といった具合である。

駅でヤケを起こしている酔っ払いがいれば、優しく話を聞いてあげる赤の他人がいたり、どぎつい広告が少なかったり、公共輸送機関に車いすやベビーカー、自転車、さらにはペットなどの専用スペースがあったり、街に公園が多かったり、あるいは電話ボックスを再利用した小さな図書室(自分の本を置いていくこともできるし、逆に借りたり、もらったりすることもできるのだとか。日本にもどこかこういう場所があったような……)があったり……。

作者は物語の冒頭で、ベルリンを評して、「街全体に余裕ややさしさが多いな…」と語っているが、この本全体を通じて、そのことが証明されていく。もちろんベルリンだっていろんな人が住んでいるのだから、きれいごとばかりでは済まされない。差別だってあるし、貧困だってある。そのことを含めた上で、作者が「街全体に余裕ややさしさが多い」と考えていることに注目したい。

本書の全24章にわたって、私たち読者は、作者がベルリンの街をぶらぶら歩き、カフェでコーヒーを飲み、友人たちとおしゃべりしながら、ベルリンでの暮らしについてあれこれ考えるのに付き合うことになる。その間、私たちが作者の隣にいながら考えるのは、当然、私たち自身の日本での暮らしについてである。はたして私たちの生活は暮らしやすいものなのだろうか? 私たちの街には余裕ややさしさがあるのだろうか? そもそも私たちは自分が住む街について考えたことがあるのか?

近藤聡乃『ニューヨークで考え中』にしても、市川ラク『わたし今、トルコです。』にしても、海外暮らしを描いた優れたマンガは、私たち自身の暮らしを相対化するきっかけを与えてくれる。この『ベルリンうわの空』もまさにそういうマンガである。

ことほどさように、本書には作者のベルリンでの暮らしをめぐる思索が24の断想のように描かれているのだが、それぞれの断想をつなぎとめるかのように、ある仕掛けが登場する。作者が街のさまざまな場所で目にするシールである。

日本でも自動販売機などにイラストやメッセージ、アーティスト名などがプリントされたシール(ステッカー)が貼られているのをよく目にするが、これはストリートアートの一種と言っていいだろう。

作者は動物の絵がプリントされた一連のシールを街のあちこちで見つけ、それを携帯電話で撮影して、コレクションしていく。最後の第24章では、それらのシールの謎が明かされることになる。

このような仕掛けとしてストリートアートが用いられているのは、街全体について考え続けるこの作品に実にふさわしいと思う。日本では違法行為と見なされるか、そうでなければプロテストという側面が強調されがちだが、束の間の芸術、はかない芸術と呼ばれ、いつ消えるかわからないストリートアートは、実は街という公共空間を生き生きとさせるコミュニケーションのツールになりうるかもしれないし、そのような公共空間におけるささやかなコミュニケーションは人の暮らしをちょっとだけほぐしたり、潤したりしてくれるかもしれないのだ。

実は筆者は、『ストリートアートで楽しむパリ バンクシーからル・ムーヴマンまで』(ステファニー・ロンバール、シモン・オアロー著、DU BOOKS、2019年)という、ガイドブックの翻訳をしているのだが、『ベルリンうわの空』は都市におけるストリートアートの可能性に改めて気づかせてくれた。

『ベルリンうわの空』は、異国での暮らしを語って私たちを楽しませてくれるだけでなく、翻って私たち自身の暮らしについてじっくり考えるきっかけを与えてくれる稀有な作品である。ぜひ一読をオススメしたい。

![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)