マンガの中の定番キャラとして欠かせないのがメガネとデブ。昭和の昔から令和の今に至るまで、個性的な面々が物語を盛り上げてきた。どちらかというとイケてないキャラとして主人公の引き立て役になることが多いが、時には主役を張ることもある。

そんなメガネとデブたちの中でも特に印象に残るキャラをピックアップする連載。第11回は[メガネ編]、少女マンガの名作・清原なつの『花岡ちゃんの夏休み』(1977年)の主人公・花岡数子である。

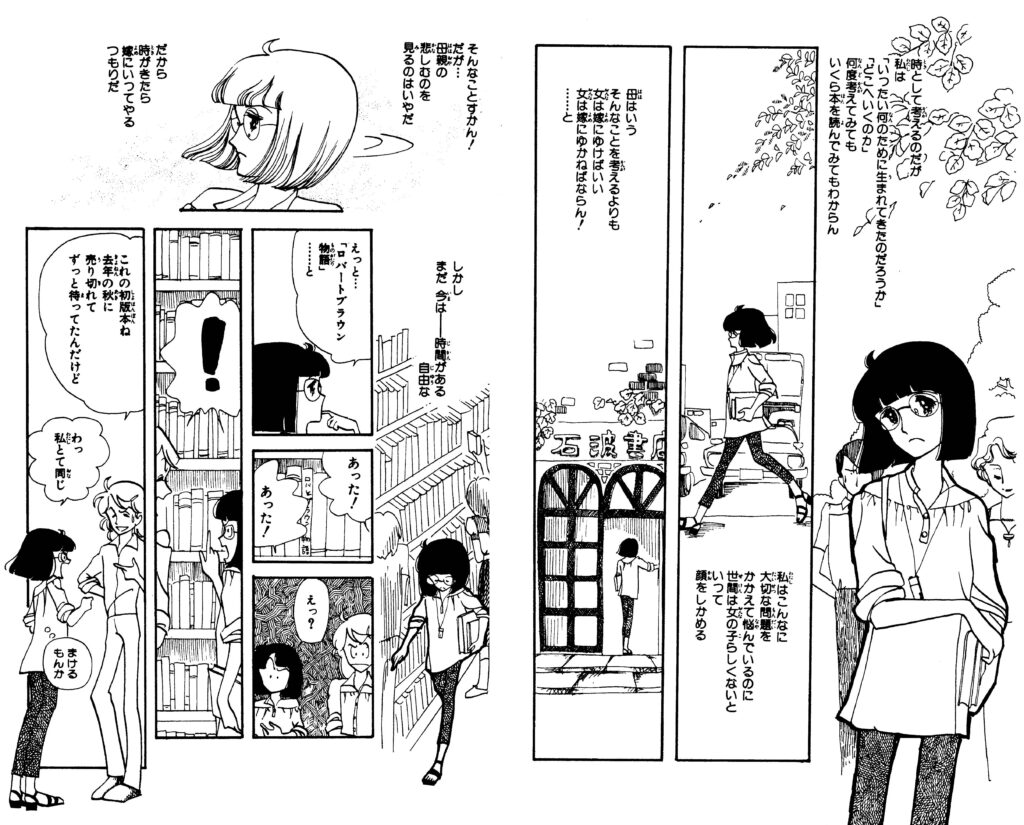

おかっぱヘアのメガネ女子・花岡ちゃんは、本と学問をこよなく愛する大学生。「時として考えるのだが 私は『いったい何のために生まれてきたのだろうか』『どこへいくのか』/何度考えてみても いくら本を読んでみてもわからん」と、冒頭からいきなり哲学的命題に頭を悩ませる。理屈っぽく偏屈で、議論好き。そんな彼女がたまたま本屋で同じ本を買おうとした男と出会うところから物語は始まる【図11-1】。

出会いのシチュエーションとしては、ある意味、定番。しかし、二人は譲り合うどころか一歩も引かず、結局100本の中から50本ずつを選ぶアミダくじでどっちのものにするかを決めることになる。首尾よく当たりを引いた花岡ちゃんはホクホク顔で帰宅、イッキ読みして「よいわー」と大満足するのであった。しかし、何度読んでも感動の名作だったゆえに「いつぞやの男にはちと悪いことしたな…今度本屋でみつけたら買っておいてやろう/いつか会ったらゆずってやればよい」と思っていたところ、ある日の本屋でバッタリ再会。簑島と名乗るその男は、花岡ちゃんをも圧倒する読書家であることがわかり、以降、二人は何かと議論を交わす仲となる。

恋愛よりも議論に燃え、言葉遣いも男っぽく、タバコも嗜む花岡ちゃんは、掲載誌である当時の「りぼん」の乙女ちっく路線の中では異質なキャラであった。作者の自伝マンガ『じゃあまたね』によれば、担当編集者にも「こんなかわいくない女の子じゃあ だめだよ」と言われたらしい。ところが、読者ウケは非常に良く、しかもファンレターの3割は男性だったという。〈お手紙の内容は大まかに分ければ「こういう彼女が欲しい」と「僕の彼女はこういう子です」〉だったと、ハヤカワ文庫版『花岡ちゃんの夏休み』のあとがきマンガに記されている。

誰にも媚びることなく自分の世界を持っている花岡ちゃんに憧れる女子は多いだろうし、男子の中でも少女マンガを読むようなタイプにとっては親近感を持ちやすい。筆者もそうだが、いわゆる“女子力高い”女性が苦手な男も少なからずいるのである。もちろん、担当氏が言うように「かわいくない」と思う人もいるだろうが、当時としては斬新で希少なキャラクターであり、一定の人気を得たのはむしろ当然と言ってもいい。

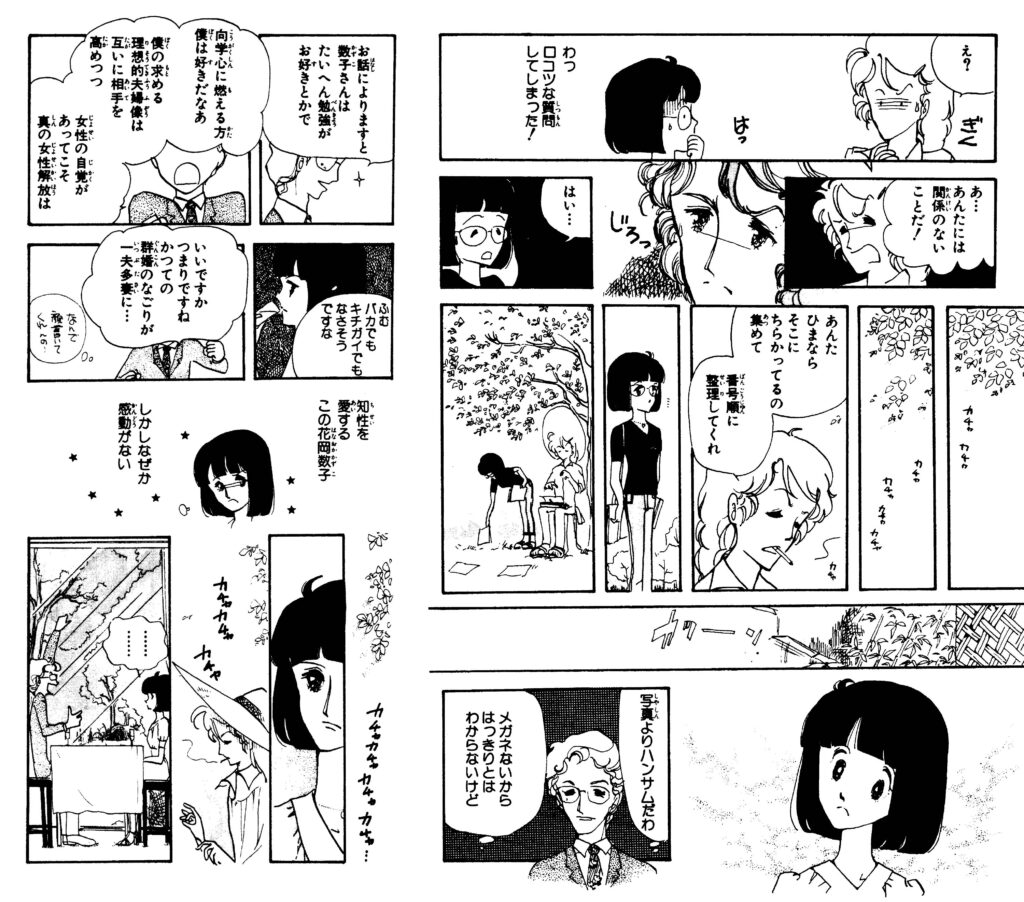

「世俗の雑事に気をとられているヒマはないの!/学問こそ人生 知性こそすべてよ」とうそぶき、「世の中の男がみんなゴミクズに見えた高校時代に 私は独身で一生すごしたいと思った」という花岡ちゃん。が、そんな彼女にも母親は見合いの話を持ってくる。何しろ「女はクリスマスケーキ、25を過ぎたら売れ残り」なんて言われた時代(より前?)のこと。花岡ちゃん自身も「世間体が悪いとなげくアホの母親をなだめるために とにかく結婚するだけしてやろう」「恋愛なぞできそうもないから最初の見合いの相手に決めてやろうと思ってた」というのだから、結婚に対する親や世間の圧の強さは現在の比ではない。20歳の大学生でお見合いは当時としても早すぎる気はするが、女子の大学進学率が12.6%、男子は39.6%の時代に、卒業してからでは嫁のもらい手が少なくなるという親心かもしれない。そして、いざお見合いの段になると、花岡ちゃんのような進歩的人物ですら、当たり前のようにメガネを外して臨むのだった【図11-2】。

「写真よりハンサムだわ/メガネないからはっきりとはわからないけど」というお見合い相手は東大卒のエリートで、こちらはメガネをかけている。つまり、「お見合いの席では男のメガネはOKだが女のメガネはNG」という“常識”が、作者の頭の中にも無意識のうちに刷り込まれていたのだろう。あるいは「そう描かなければリアリティがない」ということだったのかもしれない。

東大卒のエリートが放つ話題は、それなりに知性を感じさせるものの、花岡ちゃんの心には響かない。頭に浮かんでくるのは、簑島さんの姿。そこで彼女は「ちょっと御不浄へ」と席を立ったまま、簑島さんに会いに行ってしまう。明らかに失礼な振る舞いだが、相手は相手で「目つき悪い人だなあ/ママにたのんでことわってもらお…」と思っていたのでお互い様か。ちなみに「目つきが悪い」というのは近眼の人にありがちなことで、コンタクトにするならともかく、無理してメガネを外すのはお見合いには逆効果かもしれない。

花岡ちゃんのキャラクターは、デビュー2作目『アップルグリーンのカラーインクで』に脇役として登場しており、3作目『青葉若葉のにおう中』でも別の名前で出てくる。そして4作目に当たる『花岡ちゃんの夏休み』でついに主役を張ったわけで、作者にとってお気に入りのキャラだったのだろう。担当氏の心配をよそに『花岡ちゃんの夏休み』は好評で、続編『早春物語』(1978年)、『なだれのイエス』(1981年)も描かれた。

『早春物語』に登場する叔母の八重子が、花岡ちゃんの部屋を見て「あいかわらずね この部屋/本しかないのね」と言う。それに対して花岡ちゃんが「でも八重子おばさん/ここの本の半数はあなたが学生時代に集めたものなんですけどね……」と心の中で思う。この叔母も学生時代はメガネっ子だった【図11-3】。

子供の頃の憧れの存在で、手に職をつけ「ひとりで生きてゆけるわ」と息巻いていた叔母が、あっさり結婚し子供を産んだことに複雑な気持ちを抱く花岡ちゃん。「八重子さんの蔵書にあるいくつかの書きこみの中には今の私にひどくぴったりくるものがある……それは疑問であったり悩みごとであったり/ねぇ八重子さん 答は? 答はみつけたの」と思いながら、口には出さない。一方の八重子は「夢ね/学生時代が…ね/つかみどころのない夢やあこがれ/くりかえす“なぜ”の言葉/毎日すべてが夢…ね」と問わず語りに語る。この八重子さんが主人公の物語も読んでみたい。