マンガの中の定番キャラとして欠かせないのがメガネとデブ。昭和の昔から令和の今に至るまで、個性的な面々が物語を盛り上げてきた。どちらかというとイケてないキャラとして主人公の引き立て役になることが多いが、時には主役を張ることもある。

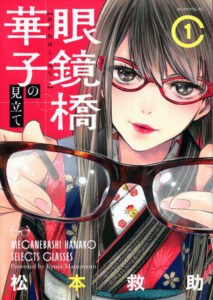

そんなメガネとデブたちの中でも特に印象に残るキャラをピックアップする連載も今回を含めてあと2回。ラス前の第41回は[メガネ編]、メガネそのものをテーマにした『眼鏡橋華子の見立て』(松本救助/2016年~18年)の主人公・眼鏡橋華子(めがねばし・はなこ)の出番である。

名前からしてメガネの申し子のような眼鏡橋華子は、銀座のメガネ店「眼鏡画廊」の雇われ店主。単に仕事というだけでなく、心の底からメガネを愛しており、その愛情は海より深い。取材に訪れたモノ雑誌の編集者・川原(かわら)を相手に「人とメガネは絵画と額縁の関係にあたります! 絵画と額縁 お互いがお互いの良さを理解し調和し引き立てあってこそ成立する最高の人間芸術(ヒューマンアート)でもあるのです!」と熱弁。

あげくの果ては「人間の身体で唯一むき出しの臓器 目に関わるものなんだから もっとみんなメガネを好きになればいいのに……」「私 本当にメガネが好きなんです そしてお客様が極上の一本に出会った瞬間に立ち会うたびに…欲情してしまいます」と目を潤ませ頬を染めるのだから、川原が「変態がいる!」とドン引きするのも無理はない【図41-1】。

もちろん本人もメガネ着用で、各話ごとに違うメガネをかけて登場する。なかにはクセの強いものもあるが、どんなデザインでも見事に着けこなすメガネ美女だ。が、川原の先輩の女性編集者に面と向かって「メガネ美女」と言われると、「美女だなんて…ただメガネが美しいだけなので美メガネ女(びめがねじょ)です…」と自分よりメガネを前面に出してくる。メガネを外したところを見られそうになったときには思わず悲鳴を上げたくらいメガネと一体化しているのだった。これぞ究極のメガネ女子!

そんな彼女にとって何よりの喜びは、お客様にぴったりのメガネを紹介すること。「メガネを選ぶという行為は自分自身と向き合う行為 どう見たい どう見られたい 顔につけるものなので服以上にそれが色濃く反映されます」「そして私どもがメガネを人に選ぶという行為は選ぶ相手と一緒に世界を作る行為です」「新しいメガネを選ぶ時 不思議と人は一番ニュートラルに自分を見ることができます 見えてるのに見えていないものに気づかせてくれる」など、メガネがらみの名言が次々に飛び出す。

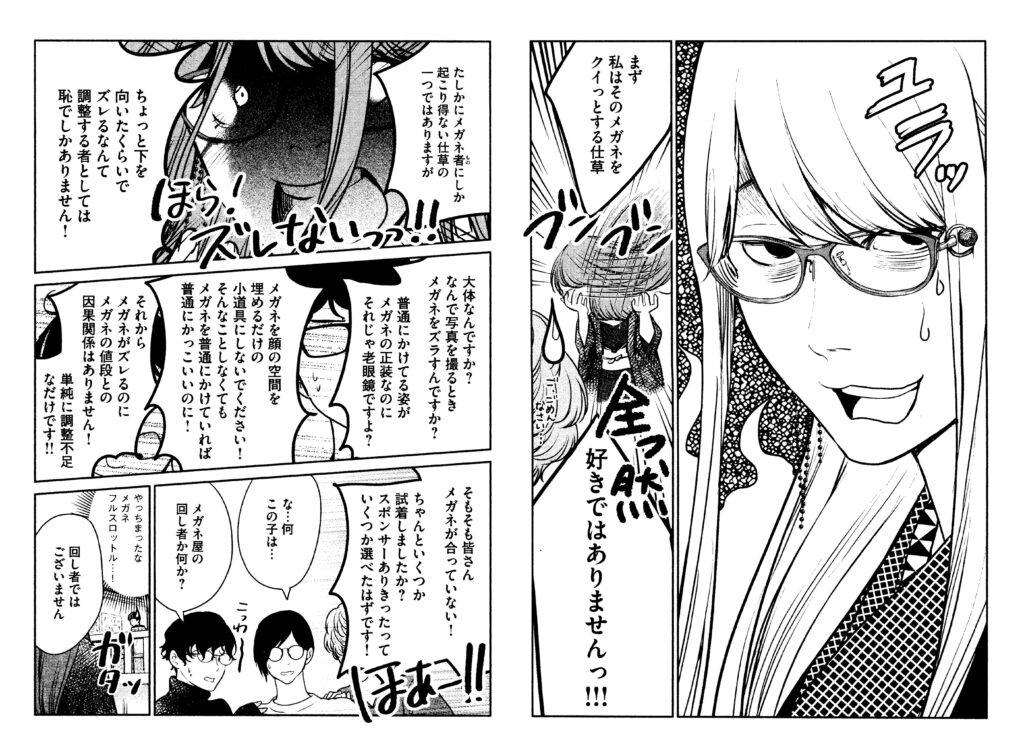

メガネ店が舞台である以上、客は必然的にメガネキャラだが、来店時の姿と新しいメガネに替えたときのビフォー/アフターの描き分けがすごい。第1話で川原と一緒に取材に来た自己評価の低い中年カメラマンが、メガネを替えたら見違えるようにダンディになり、仕事への自信や意欲も湧いてくる【図41-2】。

「メガネって頭痛がするものですよね 集中力が続かないし ひどい時は眠れなくて…」と言う根暗なSEの青年にはリムレスの軽いフレームをおすすめ。あまりの軽さに天にも昇る気持ちになった青年は「こめかみや耳にメガネの存在を一切感じない……っ! 僕は本当にメガネをかけているんでしょうか?」と驚き、表情も明るくなる。

不倫相手と別れるかどうか悩んでいる前述の女性編集者が手にしたメガネは、蝶番に一定以上の負荷がかかると壊れる前にツルが外れる仕組み。感心しつつも「でもなんか弱くない?」という彼女に華子は言う。「そんなことありません 傷つく前に手を放すことができるなんて とても強くて利口なメガネです」「本当にいいメガネは“忘れる”ことができるんですよ」。

そんなふうにメガネと生き方を重ね合わせる物語は、多少大げさながら身体の一部としてのメガネの重要性を再認識させる。メガネで人生を語るのも華子らしい。「メガネに面白さを求めたことってないなぁ…」という人に「それは……人生の9割損してますね」と言い放つメガネ至上主義は、呆れるのを通り越して、いっそ清々しい。

とにかくメガネに萌えまくる華子だが、メガネ男子定番のメガネをクイッとするしぐさには厳しくダメ出しする。「たしかにメガネ者にしか起こり得ない仕草の一つではありますが ちょっと下を向いたくらいでズレるなんて調整する者としては恥でしかありません!」と言われれば、なるほど納得だ【図41-3】。

近年はファッションアイテムとしても広がってきたメガネだが、元来は視力矯正器具であり基本的に起きている間はずっとかけているもの。度数はもちろんフィッティングの調整も重要なのだ。気づかれにくい幼児の弱視についても取り上げ、警鐘を鳴らす。ものを見る大事さについての啓蒙マンガでもあるのだった。

そして本作のもうひとつの見どころは、実在のメーカー、ブランドのメガネが登場すること。ブランドヒストリーやメガネのうんちくも満載で、メガネ選びの参考にもなる。物語終盤で描かれるメガネの聖地・福井県鯖江市の「めがねフェス」も実在のイベントだ。今年(2023年)も9月30日・10月1日の開催が決まっている。

作者は本作以前に『メガネ画報』という作品も描いており、そちらはメガネ店の娘が主人公。眼鏡橋華子の原型のようなメガネフェチの女子高生・佐藤花子が、ひょんなことから刑事と知り合い、メガネを手掛かりに殺人事件を解決する。以来、メガネが証拠品だったり、被疑者がメガネをかけていたりする事件の捜査に協力要請されるようになるという、前代未聞にして(おそらく)空前絶後の“メガネ推理もの”である。

メガネの世界は奥深く、メガネキャラはまだまだ大勢いるが、当連載での紹介はここまで。連載自体はまだ次回の[デブ編]があるけれど、メガネキャラ好きの皆さまとはひとまずお別れです。またどこかでお会いしましょう。

![いまどきの出産&育児マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第5回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)