マンガの中で登場人物たちがうまそうに酒を飲むシーンを見て、「一緒に飲みたい!」と思ったことのある人は少なくないだろう。酒そのものがテーマだったり酒場が舞台となった作品はもちろん、酒を酌み交わすことで絆を深めたり、酔っぱらって大失敗、酔った勢いで告白など、ドラマの小道具としても酒が果たす役割は大きい。

そんな酒とマンガのおいしい関係を読み解く連載。23杯目は、マンガとワインの至福のマリアージュを味わう『ワイン知らず、マンガ知らず』(エティエンヌ・ダヴォドー著/訳:大西愛子・監修:京藤好男/2011年発表・日本語版2022年刊)にスポットを当てる。

マンガといっても、当連載でこれまで取り上げてきたマンガとはちょっと違う。今回ご紹介するのは「バンド・デシネ」と呼ばれるフランス語圏のマンガである。コマ割りはシンプル。その分、ひとつひとつのコマが絵画的なのが特徴だ。

主な舞台はフランス北西部のロワール地方。作者自身と思しき漫画家(バンド・デシネ作家)が、自然派ワインの生産者であるリシャール・ルロワに密着取材を依頼する。冬のブドウ畑での剪定作業から始まり、土を耕し雑草を抜き、牛糞由来の肥料を散布し、新芽を間引く。樽工房の視察や前年に仕込んだワインの味見をしつつ、9月にはいよいよ収穫の時期を迎える。収穫したブドウはプレス機に投入され、絞り出された果汁をタンクで寝かせたのち樽に注入。そうしたワイン造りの過程を、自らも作業を手伝いながら、スケッチや写真で記録しマンガに描く。

一方、作者はリシャールをバンド・デシネの世界へと案内する。おすすめの作品を貸し、印刷所や出版社を見学させ、親交ある作家のアトリエやバンド・デシネのフェスティバルにも連れていく。お互いが未知の分野を学び合うことで相手の仕事への理解を深め、自分の視野をも広げていく。つまり、それぞれ「ワイン知らず、マンガ知らず」だった二人が、ワインを知り、マンガを知っていく物語なのだ。原題は「Les ignorants(無知な人)」だが、ナイスな邦題だと思う。

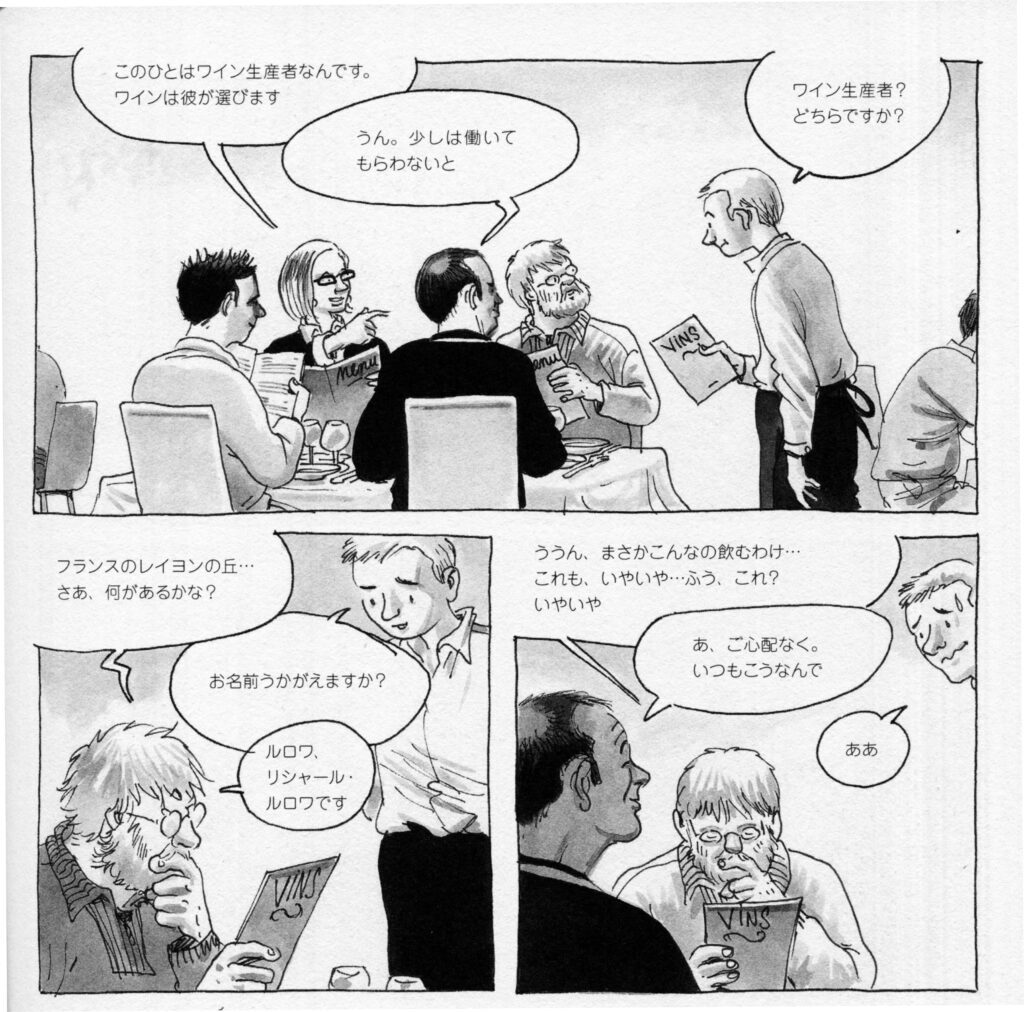

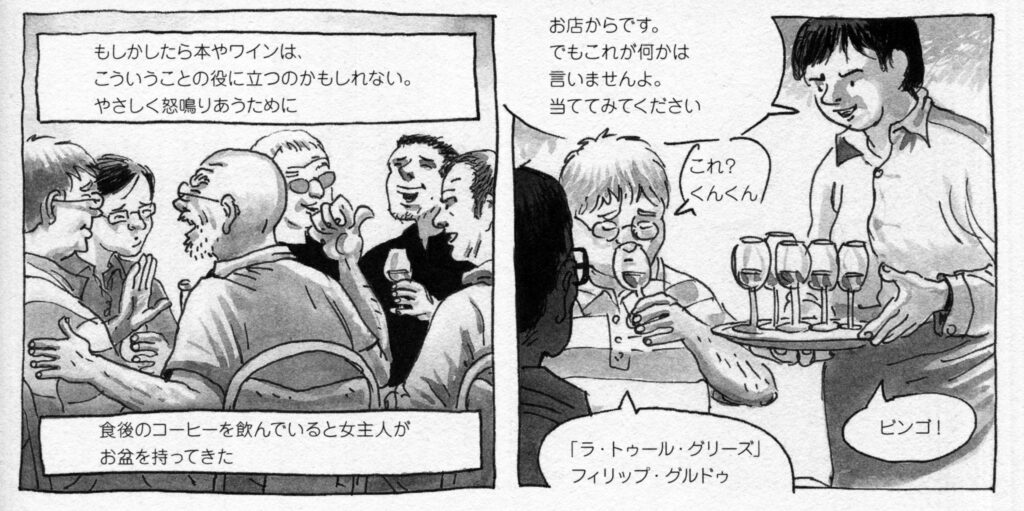

当然ながら、リシャールのワインに対するこだわりはハンパじゃない。造るのはもちろん、飲むワインにもこだわる。印刷所見学の合間にワインバーで昼食を取ることになりワインリストを渡されれば、「ううん、まさかこんなの飲むわけ…これも、いやいや…ふう、これ? いやいや」と、なかなかお眼鏡にかなうワインがない【図23-1】。このときは何とか飲むべきワインを見つけたが、そうでないときには「水だな」とワインリストを閉じることさえある。

作者と一緒に出版社を訪ねたときの第一声は「冷蔵庫ぐらいありますよね?」。持参したワインを冷やしておいてくれ、というわけだ。各編集者が担当作品の進行状況を報告する会議を見学したあと、そのワインを飲むことになったものの、「ぐっ…プラスティックのコップかよ」と歯がみする。冷蔵庫はあっても、ワイングラスは置いてなかった。せっかくのワインをこんなカップで飲むなんて……という無念の渋面が一変したのは、昼食のため近くのレストランに入ったときだ。

案内されたのは地下のワインセラー。「きみのような男となら、地下蔵で食べるのがいいと思ってさ」という担当編集者の言葉に「いいねぇ」と相好を崩し、「ああ、これは飲んでみなきゃだな これも あ、これはダメだ」と物色しだす。そして「すみません。この2本を開けてもいいですか?」と選んだワインを、「これ飲んでみてください レ・ボー・ド・プロヴァンス、アンリ・ミランです」「素晴らしい石灰岩の土地のワインだね おまけにSO2無添加」とゴキゲンでみんなに注いで回る。

ワインと本について大いに語り合いながら昼食を楽しみ、食後のコーヒーを飲んでいると、女主人がグラスに注いだワインを持ってくる。「お店からです。でもこれが何かは言いませんよ。当ててみてください」とのセリフが終わるか終わらないかのうちにグラスを手に取ったリシャールは、「これ?」と匂いを嗅いで「『ラ・トゥール・グリーズ』フィリップ・グルドゥ」と即答で正解するのだった【図23-2】。

どうしてわかるのかという編集者の問いに答えていわく、「記憶の問題だ。きみたちも数千冊もの本が頭の中にあるだろ、おれには数千本のワインがあるんだ」とはさすが。逆に「出版するに値する本かどうかってどう判断するの?」というリシャールの問いに「判断しないよ。ただ、心が揺さぶられるかどうかだ」と答える編集者もさすがである。

ワインに関する豊富な情報もさることながら、実在のバンド・デシネ作品(作家)に対するリシャールの素朴な感想が、時に核心を突いた批評になっているのが面白い。ワインと本(バンド・デシネ)はまったく別物ではあるけれど、樽と印刷用紙へのこだわり、ブドウの剪定と絵を描くことの快感など、作り手の精神としては共通するところも多いことが、本書を読むとよくわかる。

日本のマンガでもワインをテーマにしたものは少なくないが、本場のワイン造りをこれほどじっくり誠実に描いた作品にはなかなかお目にかかれない。そして、あらためて感じ入ったのは、「フランス人は本当に水のようにワインを飲むんだなあ」ということだ。

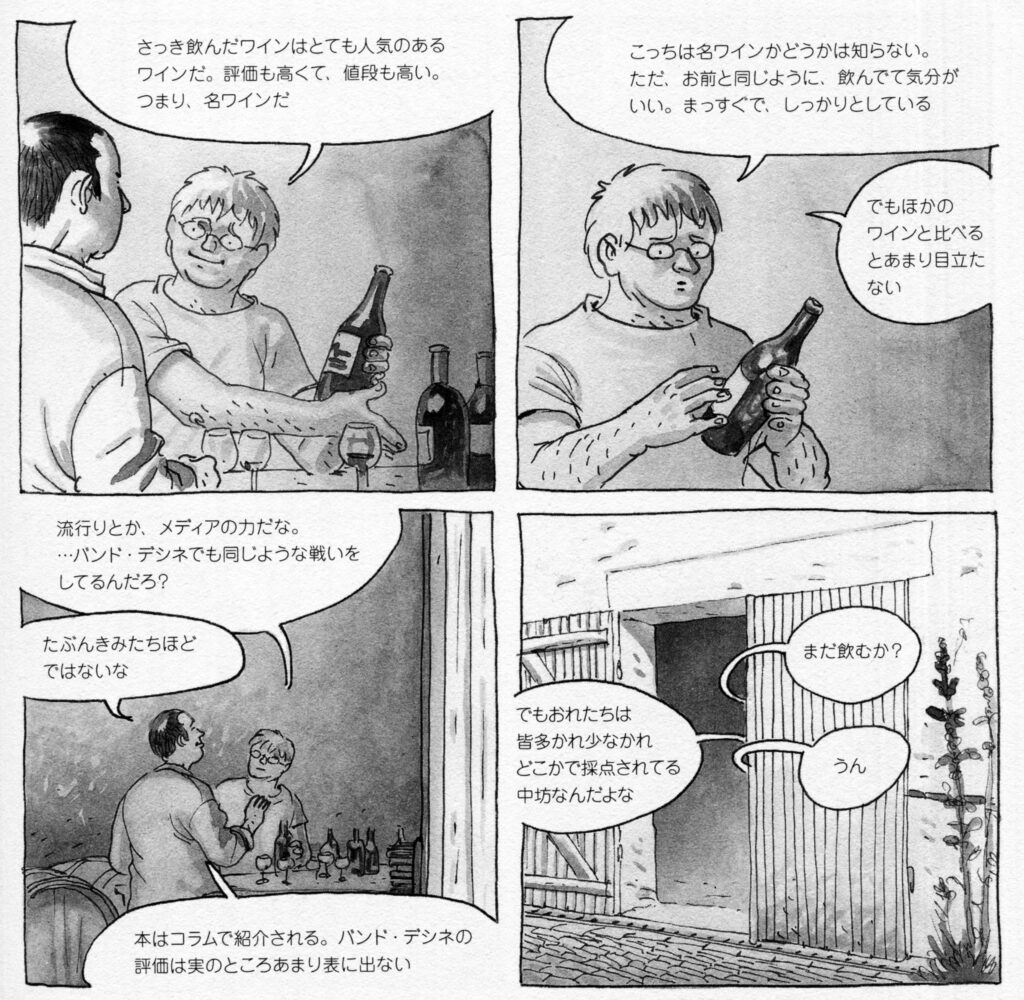

前述のとおり、昼食でボトルを開けるのは当たり前。樽工房視察の帰りの夕食では、ホテルのレストランで20杯ほども飲んでいた。当たり年とされる1989年のワインを二人で飲みまくるシーンは圧巻だ。そこで、個人にとっての「うまい/まずい」は、世評や値段とは必ずしも関係ないことが示される【図23-3】。それもワインとマンガの共通項だ。

さらに、ワインを飲んだあとの場面で普通に車を運転している(ように見える)ことにも驚かされる。もしかしてフランスでは飲酒運転OKなのか?と思って調べたら、さすがにそんなことはなかった。ただ、基準や罰則が日本よりゆるいらしい。社会通念としても「ワインは水みたいなもの」なのかも。とはいえ、飲酒運転はダメ、ゼッタイ!