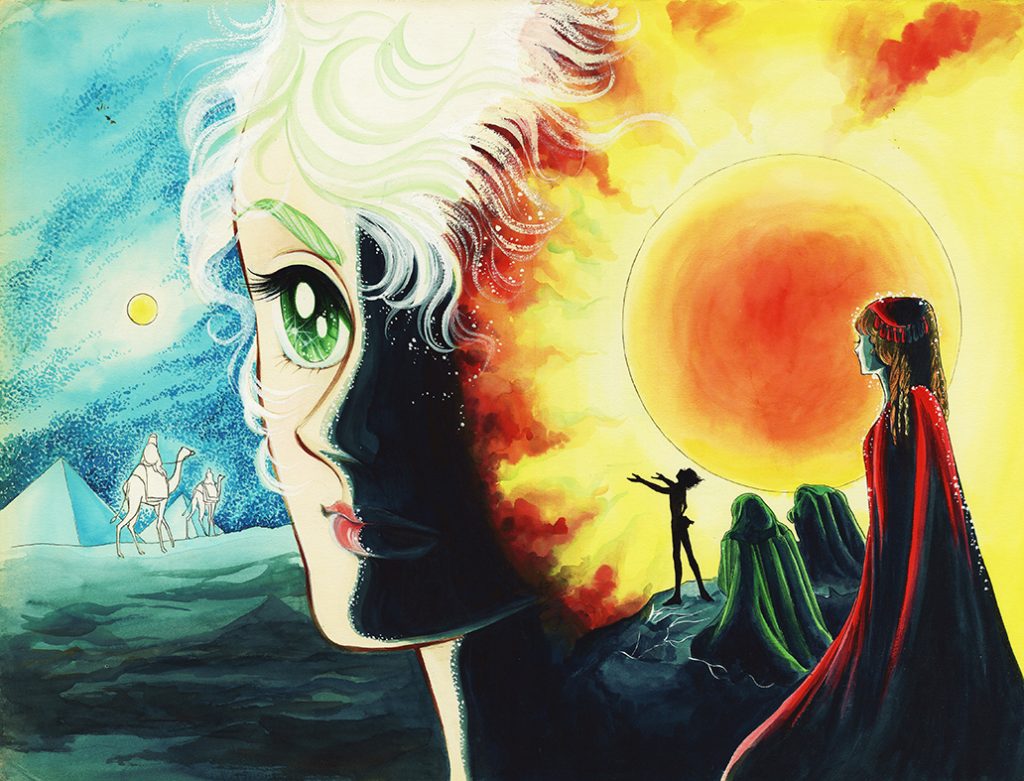

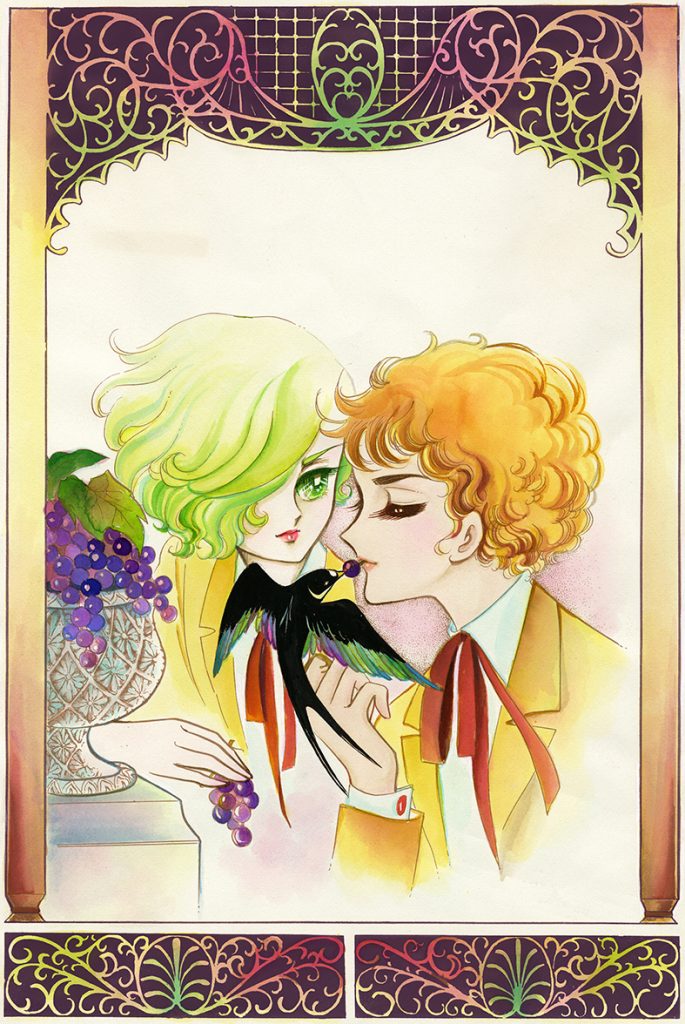

現在、マンガ家の竹宮惠子氏の画業50周年を記念した展覧会『竹宮惠子 カレイドスコープ 50th Anniversary』が川崎市市民ミュージアムにて開催中です。

竹宮氏と言えば、代表作『風と木の詩』で少年たちの同性愛や近親相姦、人種差別、虐待などのタブーをマンガという表現で赤裸々に描き、マンガ界のみならず、芸術表現の新しい扉を開いた、開拓者のひとりとして知られています。

今回、マンバ通信では3月9日に行われたご本人のトークイベント「マンガと向き合う50年」のレポートをお届けしたいと思います。何がすごいかって……このイベント、定員270名に対して約800人の応募が来たそうで、当日は、ミュージアムの一角にライブビューイングスペースを設けるほど(そちらもほぼ満席状態)の大盛況ぶり。

見逃した! 行けなかった! というファンのみなさんのために、今回はできるだけ内容詳しめにトークの模様をご紹介します〜。ちなみに、司会進行はマンガ研究者の吉村麗さんです。

1950年(0歳)

2月13日、徳島県徳島市に二人姉妹の長女として生まれる。

1962年(12歳)

中学校入学。この頃からストーリーマンガを描きはじめる。

──どのような少女時代を過ごされていたのでしょうか?

子どもの頃から非常に無口だったようで、「何を考えているのかわからない」と言われるような子どもでした。たぶん考えている時間が長くて、あんまりしゃべらなかったのではないかと思います。

──幼少期から物語を作ったり、絵を描かれたりしていたんでしょうか?

マンガの言語やマンガで物事を描き表すということにとても興味を持っていて、早いうちから「自分でもマンガが描けるんじゃないか」って思っていました。まずは独り言を描く感じで、実験的にやりはじめるところからスタートして、そこからマンガを描くに至ったという感じです。

──小さい頃に好きだった小説やマンガ作品の中で、感銘を受けたものなどありますか?

小さい頃、はじめて手にしたのはキリスト教の布教のために配られていた冊子でした。「布教ってこういうふうにするんだ」って、その時はおもしろく読みました。

1965年(15歳)

高等学校入学。石ノ森章太郎の『少年のためのマンガ家入門』に衝撃を受け、プロマンガ家になることを決意。

1966年(16歳)

石ノ森章太郎に手紙を書いたことが縁となり肉筆回覧同人誌へ参加。作品を寄稿する。

──以前、こちらで開催された『「描く!」マンガ展』に出品されていた中学生時代の作品集には、既にストーリーがちゃんと成り立った物語が描かれていたことに、とても驚きました。実際にプロを目指すきっかけは何かありましたか?

中学生の頃、はじめて描いた物語を親友に見せたのですが、物語の内容をちゃんと理解してもらえたときに「もしかすると、プロのマンガ家になれるかもしれない」って思うようになりました。

──マンガの描き方については、石ノ森章太郎さんの『少年のためのマンガ家入門』から学ばれたと伺っていますが。

最初に描いた作品は、もっとそれ以前の手塚治虫先生が監修されている『マンガの描き方』というという本から学んで描きました。石ノ森先生の本はもっと高度で哲学的な内容が書かれたもので、こんなにもたくさん学ぶべきことがあるというのが嬉しくて、もっと深く描いてみようと思うきっかけになりました。

──石ノ森先生が作られていた肉筆回覧誌グループ「宝島」というのは、どういった活動だったのでしょうか?

肉筆回覧誌というのは、直筆の原稿に穴を開けて綴じた本ですね。私は師匠(石ノ森先生)たちの作ったものを見て真似るということくらいしかできなかったんですが、マンガ家になりたいという気持ちもあり、このグループ内でお互いに批評しあって高めていけたらと、いくつか習作を寄稿しました。

1967年(17歳)

『ここのつの友情』が「COM」の月例新人賞で佳作入選。

1968年(18歳)

『リンゴの罪』が「週刊マーガレット」の新人賞に佳作入選。商業誌でのマンガ家デビューを果たす。

──当時、新人マンガ家の登竜門として有名だった「COM」に『ここのつの友情』という作品を応募されて入選されていますよね。それがマンガ家としての足がかりになったかと思うのですが、この作品を描かれた経緯は?

この頃、山中恒さんの児童文学作品『青い目のバンチョウ』を読んだばかりだったんですね。日本で育った目の色が違う子どもが、無意識の差別をどうやり過ごしていくのかということを具体的に書かれている作品で、それをマンガにしてみたいという気持ちになったんです。そこから、マンガ用に新たな設定を考えて描きました。この頃から差別に対して敏感で(笑)、昔から差別をテーマに描くことを習い性のようによくやっていました。

──そもそも「COM」という雑誌が複雑な雑誌だったと思うのですが、この雑誌は少年マンガ、少女マンガなどというジャンルにとらわれない作品が多く掲載されていましたよね。

私がマンガ家を目指した当時は「児童マンガ」というジャンルがあったので、少年少女でもどちらでもないものを描いたんだと思います。

──そういう時代背景があったんですね。その後、翌年には「週刊マーガレット」でプロデビューをされますが、少女誌に描くことになったのは何か理由がありますか?

大学受験前で忙しい時期ではあったんですが、私が「COM」に応募していることを知っていたマーガレットの編集さんや大好きなマンガ家の西谷祥子先生からのアプローチなどで「そこまで言われたら応募せずにはなるまい!」という気持ちになって、「週刊マーガレット」へ応募することにしました。

──もともと少女マンガ誌は買って読まれていたんでしょうか?

子どもの頃、貸本屋さんでマンガを借りていたんですけど、ほとんど少年マンガを借りて読んでいました。

──デビュー後、大学生活とマンガ家生活で二足のわらじ状態だった時期があったかと思うんですが、その時期はなかなかお忙しかったのではないかと。

なかなか単位が取れなくて(笑)、ほとんどレポートで単位を取っていました。

──大学でもマンガを描いていらっしゃったんですか?

中学・高校時代から休み時間などひとりの暇な時間があると、物語を考えているという状態だったので、空いた時間があればマンガのストーリーを考えていましたね。

1969年(19歳)

女性向けマンガ月刊誌「ファニー」が虫プロ商事より創刊、『スーパーお嬢さん』で初の連載。

1970年(20歳)

「週刊少女コミック」で初の週刊連載『森の子トール』をスタート。各社から原稿依頼が増えたため、大学を中退し上京。この頃、萩尾望都や増山法恵とも出会い、萩尾との共同生活(大泉サロン)を開始。

1971年(21歳)

『風と木の詩』の冒頭50ページをクロッキーノートに書き上げる。『空が好き!』『ガラスの迷路』などを発表するも、その後約3年ほどスランプに陥る。

1972年(22歳)

萩尾、増山、山岸らと約1ヶ月半に渡ってヨーロッパを旅行する。

──週刊連載スタート後、担当編集の強いすすめもあって竹宮先生は大学を中退し上京されます。この頃、後の作品のアイデアに繋がる映画や舞台などを目にする機会が非常に増えたかと思うんですが。

東京に出てからは映画を観る機会が非常に多かったですね。当時、過去の作品を3本立てで上映する映画館もあったので、それを狙って池袋へ行ったりしていました。地方にいると観たいものも観れないので、そういうところが東京ってさすがだなと思ったところですね(笑)。

──外国を舞台にした作品を描くときなどは、映画を参考にされてたのでしょうか?

映画で気になったシーンを記憶することが大事だったと思います。例えば、映画「アンナ・カレーニナ」で馬車が城の中に入っていくシーンがあるんですが、そこから玄関に上がっていく階段がいきなりあったりするんですね。そういう造りって日本には絶対なかったので「なぜあんなシーンだったんだろう?」って、本屋で海外の建物の本を集めるようになり、「馬車ってこういうところまで入るんだ」とか「中庭って馬車を回すためにあるんだ」ってことを知るんです。

──大泉サロン時代、サロンのメンバーと一緒に42日間にもおよぶ、ヨーロッパ旅行へ行かれてますよね。しかも竹宮先生が立てられたスケジュールで行かれたと聞いていますが。

当時、一番安くいける方法を選びました。まず、ナホトカ経由ハバロフスクまで行って、そこからモスクワまで飛行機で移動、その後ヨーロッパへ散っていくというツアーがあったんです。一番安いプランだったので旅行会社には宿すら取ってもらえないんです(笑)。だけど、最初のスウェーデンの宿だけは、なんとか旅行会社に掛け合って取っていただいたんですが、(旅行会社を通すと)贅沢なホテルしか取れないわけですよ。だからそこだけ高いホテルに泊まりました。

──巡られた国の中で素敵だなと思う場所はありましたか?

当時、an・anなどの雑誌を通してヨーロッパの素敵な写真をたくさん見ていたんです。なかでもベルギーのブルージュという町にある尼僧修道院の庭に水仙の花が一面に咲き乱れている写真があって、それに憧れて出掛けたんですが、行った当時はなんと冬だったんですね(笑)。まだ水仙が咲いてない時期だったので、それはもう残念で……。近くにいた尼僧さんに「ここって水仙が咲いてますよね」と聞いたら「確かにここには水仙が咲きますが、まだ今は咲いてないですね」と言われたのを覚えています。

──行く前のイメージと行った後の印象というのは変わりましたか?

ヨーロッパは石造りの建築なので、日本の建築物とは印象が全く違うんですね。日本の壁の厚さって15㎝あるかないかですけど、ヨーロッパの建物は45㎝くらいあって、想像している以上に建物の厚みがあるんです。それはちゃんと描かないとダメだと思いました。こういうことって、やっぱり行ってみないとわからないですね。

──大泉サロンはかつてのトキワ荘のように、編集者さんやマンガ家さんがよく出入りされていて、今後の少女マンガの発展について活発に議論されていたそうですが。

まずは、原稿料の話ですね(笑)。少年マガジンなどでトップを飾るマンガ家さんは、いくらぐらい原稿料をもらっているって噂話が聞こえてきて、その金額の落差にみんなで情けなくなりまして(笑)。ちょっとでも自分たちの原稿料を上げていかないとだめだという話をしました。その後、編集さんに「原稿料が上がるときはどんなときですか?」と聞いたら、「ヒットしたら上がっていくけど、基本的には1年に1回は原稿料を上げているよ」と言われて、「そうでしたっけ?」と(笑)。

──少年誌よりも少女誌の方が、実際は原稿料が少なかったんでしょうか?

もちろん、3分の1くらいは違いましたね。

──原稿料も含めて少女マンガの地位を上げていこうという認識をみんなで持っていたと。

「少女マンガ雑誌を売らなきゃ!」という気持ちはありました。なぜかと言うと、その原稿料の話を聞いた編集者に「一体なぜこんなに少女マンガの原稿料が安いのか?」って聞いたら、「それは少女マンガ誌に比べて少年マンガ誌の方が断然売れていて、10倍くらい売り上げが違うんだから当然でしょ?」と言われたんです。

1973年(23歳)

「大泉サロン」での共同生活が終了し、杉並に転居。

1974年(24歳)

古代エジプトを舞台にした『ファラオの墓』の連載をスタート。

1975年(25歳)

本人公認の竹宮惠子後援会「さんる〜む」発足。

──スランプ中、当時の編集さんから「読者アンケートでいい結果を残せれば、『風と木の詩』を連載してもいい」といわれて描いたのが『ファラオの墓』だったそうですが。

「ヒットを飛ばしたマンガ家に対しては何も言えないのが編集部です」という一言が私を動かしました(笑)。それなら、読者アンケートで人気を獲得できる作品を描こうと思って、たくさん勉強しましたね。

──連載中は前の週のアンケート結果や感想などを元に工夫をされたりしましたか?

アンケートの反応通りに直したら、次の週の結果がよくなるというわけでもないんです。とにかく毎週アンケートの結果が出るので、間を持たせるような繋ぎの回があってはいけないんです。とにかく毎週面白いと思ってもらえるように仕上げないといけないと、反省したときもありました。

──今、少女マンガ誌には週刊のものがないですけど、当時は週刊誌全盛期だったんですよね。

週刊誌だったからこそ、そういう細かな反応を汲み取ることができました。週刊誌を通して行われた読者とのやりとりを「キャッチボール」と言ってたんですけど、そういうやりとりが私にとってはとても大事でした。当時、読まないファンレターはないといってもいいくらい、全ての手紙に目を通していましたね。

1976年(26歳)

週刊少女コミックにて『風と木の詩』の連載を開始。

1977年(27歳)

『風と木の詩』の連載と並行し、月刊マンガ少年で『地球へ…』の連載を開始。

1978年(28歳)

第9回星雲賞コミック部門受賞。少年愛をテーマとしたマンガ雑誌「comic JUN」(後に「JUNE」)が創刊、以後10年に渡り表紙絵を手がける。

1980年(30歳)

『風と木の詩』『地球へ…』で第25回小学館漫画賞を受賞。

──さまざまな努力の甲斐もあって『ファラオの墓』がヒットし、念願の『風と木の詩』の連載が実現したかと思いますが、先生の作品には、初期の頃から少年のキャラクターが非常に多く登場していました。少女マンガだからこそ、積極的に少年を描いていこうという気持ちがあったんでしょうか。

少年マンガで育ったので、少年を描く方がしっくりくるし、わかるものを描いているという感覚があったんです。増山(法恵)さんにも「あなたは女の子描いても魅力ないから、少年を描きなさい」と言われて(笑)。それに、少女マンガ誌の表紙って女の子が描かれているよりも少年を描いた方が絶対売れるはず」と主張していました。というのも、外国の雑誌がそうだったんです。

──『風と木の詩』を連載開始された翌年には月刊少年マンガで『地球へ…』の連載もスタートします。ダブル連載時代はかなりご多忙だったかと思うのですが。

この頃、ようやく自分の言いたい(描きたい)ことが世間にも通じるようになって、気持ちが晴れ晴れとしていました。だから、寝るとかどうでもよくて、とにかく存分にマンガを描いていることに幸せを感じている時期ですね。週刊連載と月刊連載をともにやるということは、もちろん危惧もあったんですが、「何とかなるのでは」という気持ちでやりました。

──少女マンガ誌とは違うフィールドでの連載では、気をつけていたことなどありますか?

SFをテーマにした『地球へ…』を少年マンガ誌で展開するとなると、読者に対する説明がかなり必要だったかと思いますが、少年誌では多少難しい内容でも読者の理解を得られるところがラクだとは思いました。だけど、最小限のページ数で描いているので、たった5巻で完結するんですね。本当は10巻くらいあったほうが、もう少し説明ができたかなとは思いました。

──ダブル連載の時期はふたつの作品を往復するような状態でしたが、ふたつの世界を同時に進行させていく際、気持ちの切り替えが難しかったりしたのでしょうか?

よくそう言われるんですけど、ひとつの作品の世界に向き合うと完全に他の作品のことは忘れてしまうんです。

1984年(34歳)

『風と木の詩』連載終了。

1985年(35歳)

現代を舞台にした『>5:00PM REVOLUTION』を連載。

──『風と木の詩』の最後は悲しい結末を迎えてしまいますが、読者の反応はどうでしたか?

実は勘のいい読者さんは、連載第1回目を読んだ時点でなんとなくわかっていたようなんです。ずいぶん早いうちから「こういう結末はやめてください」というお手紙をいただいてました(笑)。

──はじめのあたりを読んでみると「ふたりは仲良く幸せに暮らしました」というのは想像しにくいかもしれないですね。

これが今の時代の話であったなら、幸せな結末もあったかもしれませんが、この話は現代じゃないので……。連載のはじめから悲しい結末を匂わせてはいたので、そこは揺らがず最後まで描き上げました。

──『風と木の詩』の連載終了以降、『>5:00PM REVOLUTION』のような音楽をテーマにした現代作品を描かれていますね。先生にとって、これまでとは違った新しいジャンルだったかと思いますが。

当時、ヨーロッパのロックが話題になっている時期でした。私はほんの聴きかじり程度で語れるほどではありませんでしたが、ちょうど同じ時期にチェッカーズがデビューして、すごく売れていて、これなら私にもわかると。その人たちが世界に出ていくという話を私が描くとどうなるだろうと思って挑戦した作品ですね。

──では、『風と木の詩』という非常に大きな連載を終えて、新しいことに挑戦して自分の枠を広げていこうという意識をお持ちだった?

そういう意識って私に限らずみんな持っていたかと思うんですけど、例えば音や水など感覚的にわかるように描くことが難しいものを表現したいという意欲的な時代でした。

──先生は特に新しい時代を作り出していくことには意欲的だと感じます。例えば、「JUNE」という雑誌では非常に長く表紙の絵を描かれたりもしていましたよね。この雑誌は、今振り返ると「ボーイズラブ」という大きなジャンルの源流だったかと思いますが、竹宮先生は創刊時から関わってらっしゃるんですよね。

創刊時から関わることについては私自身もすごく悩んだんですけど、連載中だった『風と木の詩』の援護射撃にもなるなと思って。そういう価値観って開いていくよりも閉じる傾向が強いですけど、『風と木の詩』以外の作品もそういう方向に向かっているなとそのとき思っていたので、引き受けることにしました。

──実際に『風と木の詩』が与えた影響力というのはとても大きくて、マンガ家の側も「そういう作品を描いていいんだ」というきっかけになったかと思います。

そうですね、それについてはきっかけになったと思います。しかし、私は『風と木の詩』がそのジャンルにあるということは一切思っていないですね。

1991年(41歳)

『天馬の血族』の連載開始。

1993年(43歳)

乗馬によるモンゴルツアーに参加。その後もたびたびモンゴルを訪問する。

1997年(47歳)

フランスのエルメス社が創業160年を迎えることを記念し社史『エルメスの道』を執筆・刊行。

──90年代、『天馬の血族』という大型連載がスタートします。今見渡しても15世紀のモンゴルを舞台に据えるというのは非常に珍しく、そこにファンタジックな世界観も加わった作品ですが、執筆しようと思ったきっかけなどあれば。

この作品について、私はSFファンタジーだと思っておりまして、チンギス・ハーンという名前の人物が登場しますが、歴史上実在するチンギス・ハーンとは一切関係ないんです(笑)。ただ、モンゴルの生活環境をマンガに描いてみたいと思っていました。馬を生活の基盤にしている地域というのは、日本にもヨーロッパにもほとんどないですし、あるとしたら西部劇くらいしかない。実は小学生時代、裸馬にのっている女の子の姿を見て、「かっこいい!」って思って以来、ずーっとまっすぐ走っていく馬に乗りたいと憧れていたんですね。それで、そういうことができる場所がないか探しているとモンゴルに行き当たって、モンゴルが今もこういう生活をされているということを知ったのがきっかけです。

──実際に乗馬を嗜まれていたことで、有名ブランドのエルメス社の社長から直々に『エルメスの道』についてのオファーがきたということで。

私にきたというよりも、馬に乗れて馬が描けるマンガ家じゃないとうちのメゾンのことは描けませんって言われて。馬に乗れるマンガ家ってことが条件で依頼が来ました。

──あの『エルメスの道』にはフランス語版はないんでしょうか?

「エルメス」の歴史について、フランスやアメリカではじゅうぶん知られているので、海外には必要ないんです。日本人はスカーフのことは知っているけど、それ以上の事はあまり知られていないという状況だったので、それでマンガがいいという話になったようです。その発想には私もビックリしました(笑)。

2000年(50歳)

長期連載『天馬の血族』が終了。京都精華大学にマンガ学科が新設され、専任教授に就任。

2008年(58歳)

京都精華大学マンガ学部の学部長に就任。

2014年(64歳)

京都精華大学学長に就任。紫綬褒章を受章。

──2000年から京都精華大学にて教育者として活動されていますが、実際にご自身がマンガ生活の中で培ってこられたメソッドを教えているのでしょうか?

大学で教えるということは1対50なので、自分のマンガのアシスタントに教えるのとは全然違います。でもせっかく教えるのだから、生徒の役にたたないと話にならないと思い、生徒たちは何を求めているのかを聞いて、そこから現在教えているようなメソッドを作っていきました。

──竹宮先生がこれまで経験してきたマンガ家と今の生徒が目指しているマンガの描き方では違ったところはありましたか?

マンガというものは、自分を表すために必要ということは今も昔も変わらないと思います。その必要性というのは、今とだいぶ違ってきているかなと。昔は、社会性を獲得するためにというか、自分を社会に開いていくためにマンガを描いていたんですけど、今の人たちは自分の中に溜まっているものを吐き出すために必要だと思います。まず、それをしてからで、社会性はその次って感じですね。

──5月13日には新しい本を出されるそうですが。

『竹宮惠子 スタイル破りのマンガ術』と言いまして、私のマンガの技術を綴った本となります。物語の組み立て方についてもかなりページを割いているので、ぜひ興味のある方は手に取っていただきたいですね。

【イベント情報】

「竹宮惠子 カレイドスコープ 50th Anniversary」

開催期間:2019年3月2日(土)~2019年4月14日(日)

休館日:月曜日

開館時間:9:30〜17:00(入場は閉館の30分前まで)

開催場所:川崎市市民ミュージアム 企画展示室1

観覧料:一般800円、65歳以上・大高生600円、中学生以下無料

オフィシャルサイト:https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/14854/

2019年4月27日〜9月3日 京都国際マンガミュージアム巡回

竹宮惠子のマンガ情報・クチコミ

主な作品『竹宮惠子作品集』 『ウェディング・ライセンス』 『イズァローン伝説』 『魔女はホットなお年頃』 『地球へ…』など。関連著者は「辻真先」 「手塚治虫」 「新井素子」など。[ザ・インタビュー 竹宮惠子先生 vol.1~創作への思い~][【第1回】画業50周年!マンガ家・竹宮惠子先生インタビュー~”自分が今一番興味あることに忠実に”~(1/3)][楽天ブックス|著者インタビュー 竹宮惠子さん『地球へ…』]