写真:Sho Makishima

はじめに

誰とでもセックスしてしまう女の子「セッちゃん」と、誰にも無関心で醒めている男の子「あっくん」。大学の友人たちがデモやテロを繰り広げるなか、二人は次第に距離を縮めていく……そんな物語を描く『セッちゃん』は、イラストレーターとして活躍する大島智子による初の長編マンガで、僕にとって衝撃的な作品だった。2017年、渋谷の「GALLERY X BY PARCO」で開催された個展「パルコでもロイホでもラブホでもいいよ」で連載に先駆けて原画が展示されていた第一話──その1ページ目には、テロリストによって射殺された主人公のセッちゃんの姿が描かれる──を見て、直感のように、これはもしかして凄い作品になるのでは?と思った。

2018年1月、CanCam.jp上にて『セッちゃん』は隔週ペースで連載開始となり、9月に完結。11月12日に「後日談」となる描き下ろしの追加エピソードも交えて、小学館から単行本化された。連載中も最新話を読むたびに毎回毎回ズシンとダメージを受けていたが、完結したいま、やはり、自分の予感は間違っていなかったと思った。

ただ、このマンガの凄さを伝えるための言葉がなかなか見つからない。本作は、過去にはイラストやミュージックビデオの仕事で知られる大島にとって初の本格的なマンガ作品であるがゆえに既存のマンガの文脈に位置づけしづらいし、そもそものところ、この作品や大島智子本人が、とても素直であると同時に人を喰ったようなところもあって、なんとも得体が知れず、底知れ無さを感じさせるのだ。

ともあれ、本作の衝撃をなんとか理解したく思い、作者の大島智子にインタビューをして──セッちゃんやあっくんたちが通っていた早稲田大学のキャンパスの近くにて──、改めて考えた。本稿はその記録である。

震災、そして「退屈な日々」の終わり

大島智子は、少女漫画に憧れる小さな女の子が描いたかのような、線が細くて目の大きな造形のキャラクターを用い、若者たちの姿・生態を描くイラストレーターだ。街のなかで、一人暮らしの部屋のなかで営まれていく、瑞々しく、同時に危うさも感じさせる日常のスケッチを描き出すことに定評がある。泉まくらや宇宙ネコ子、禁断の多数決といったミュージシャンたちのジャケットやミュージックビデオ、さらには最果タヒや紗倉まなの本に挿絵を提供したりもしている。マンガについて過去には数ページ程度の短いものは発表していたが(作品集『Less Than A4』に収録されている)、『セッちゃん』はマンガ家としての本格的なデビュー作である。

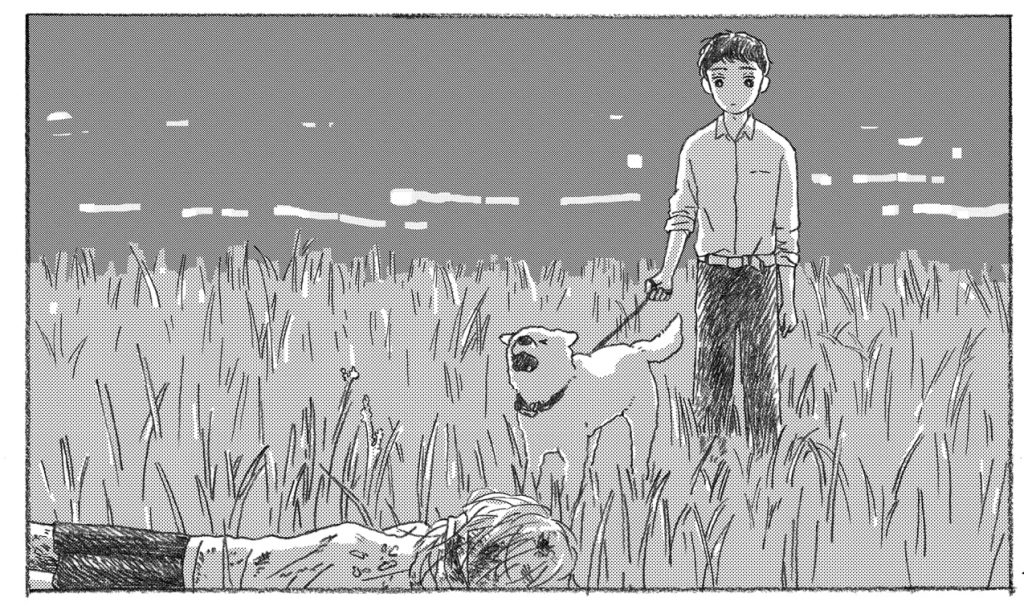

そういった経歴もあって、大島智子のマンガは、基本的には本人のイラストレーションの世界観を踏襲している。それは裏を返せば、既存のマンガの文脈を感じ取りにくい、ということだ。しかし、精神性が近いマンガは間違いなくある。『セッちゃん』であれば、おそらく多くの人が岡崎京子のことを思い出すだろう。とりわけ本作は、『リバーズ・エッジ』を思わせる。実際、第二話の冒頭には、あの作品において重要なモチーフだった「河原の死体」が登場するのだ。実際、この配置は、意図的なものである。

(岡崎京子からの影響は)絶対に言われるから、あらかじめ入れとこうと。地震(東日本大震災)が来てから、あれほど信じていた岡崎京子の世界を信じられなくなっちゃったのがびっくりして。私、本気で信じていたんですよ。ああいう「退屈な日々」が本気で続くと思っていたんですよ。でも、地震が来たらみんなデモをやり始めたり、ついていけなくなっちゃって。『セッちゃん』ではそういうことを描きたかったんです。

この発言から分かるのは、本作は、岡崎京子的でありつつも、そこから離脱しようとしてもいる、ということだ。岡崎京子が捉えた1990年代以降のある種の空気──『リバーズ・エッジ』で引用されたフレーズを使えば「平坦な戦場」としての現実──が、東日本大震災によって終わってしまったことを描いているのである。

『セッちゃん』の連載は、過去『IKKI』で編集をしていた豊田夢太郎に誘われて始まった。大島が最初考えたアイデアは、「地震のことを描く」こと、震災がいかに全てを変えてしまったかを描くというものだったという。作中でセッちゃんは、自分が日常的に関わる人たち(その多くはセックスを重ねる男たちなのだが)がデモによって変わっていくことに戸惑う。みなが一斉にデモや社会のことを気にして、セックスをしようとしても「そんなことをしている場合じゃない」とはねつけられる。セッちゃんは、それまでの変わらない「日常」が消えてしまったことを悲しみ、どうしてよいかわからなくなる。そんなセッちゃんの戸惑いには、大島智子自身の実感もまた入り込んでいるというわけだ。大島智子にとって、セッちゃんという存在は、震災が変えてしまった何かと密接に絡んでいる。セッちゃんはそもそも震災前の2010年頃に出来たキャラクターで、相対性理論のやくしまるえつこが描いていた「さらっとしたドローイングのマネをして」生まれてきたものなのだという。ちなみに僕自身が大島智子の存在を知ったのもその頃のことで、評価委員を担当していた学生CGコンテスト(名前で誤解を受けがちだが、このコンテストにおけるCGとはキャンパス・ジーニアス」の略であり、学生作品ならジャンルを問わず何でも受け付けるものである)に応募されてきた『ガストでもロイホでもラブホでもいいよ』という強烈だがリアリティを帯びたタイトルのGIFアニメーション集に驚かされていた。(前述の渋谷での個展のタイトルは、この作品をパラフレーズしたものである。)そのアーカイブは今でも本人の公式サイトで見られるが、これらの作品に登場する、泣きながら睡眠薬のようなものを飲んだり、ナイフで刺されたり、とにかく危うげな女の子たちは、「セッちゃん」の原型であるようにも思えてくる。

しかし、2011年以降、大島智子は、セッちゃんをあまり描かなくなったという。本作のあとがきで大島智子は、「デモをしている表参道や、政治活動家が演説をする、計画停電中の暗い渋谷に、セッちゃんは居ないんじゃないかと思いました」と書いている。インタビューでそのことを改めて尋ねると、大島智子ははっきりと、震災後の世界ではセッちゃんは「死んじゃう」と語る。かくして、その危うげなセッちゃんは1ページ目で死ぬ。(正確に言えば、死を予告される。)このセッちゃんの予告された死は、この作品に寓話的な雰囲気をもたせる。『セッちゃん』の背景シーンはほとんどすべてが実際に存在する場所をベースに描かれており(そのことについてはまた後に話題に出す)、それゆえにきわめて現実的な、具体的な話に読めてしまうかもしれないが、この作品の現実レベルはもう少し抽象的なところにある。その寓話性は、現実からのズレによってもたらされる。震災そのものとそれが変えた日常についてストレートに描こうとした大島智子は、「実際にあったことをそのまま描くのは大変」という豊田氏のアドバイスで、それをフィクション的な設定で描くことになる。「ミサイルが飛んでくるとかにしたら?」と勧められたりもしたが、かといって「北朝鮮を描くのもちょっと怖い」ので、結果として、大学生の学生運動が大規模なテロ活動にまで発展していくという、パラレルワールドであるかのような東京を物語の舞台とすることになった。たとえば、物語の舞台は震災後に実際に学生運動やデモが盛んだった大学ではなく、早稲田大学らしき場所に移される──かつての安保闘争時には学生デモの主な舞台ではあったが、それを考えると東日本大震災後には驚くほどに何も起こらなかったところである。

では、『セッちゃん』という寓話は何を描くのか。それは、「あっち側」と「こっち側」に分かれている世界と、前者の消滅である。「あっち側」と「こっち側」。それは『リバーズ・エッジ』にも共通して存在するテーマだった。主人公のハルナは「こっち側」の人間で、しかし、河原の死体の存在を共有の秘密とする美少年の同性愛者山田くんや人気モデルの吉川さんたちとの交流を通じて、退屈な「こっち側」の日常のなかで、「あっち側」を垣間見る。しかし、最終的にハルナは、「あっち側」には行かない(行けない)。「あっち側」は河の向こう側の世界のように、手の届かぬ場所として存在し続ける。退屈な日常そのものは脅かされることはない。

一方、『セッちゃん』が描くのは、もはや「あっち側」はフィクションとしてしか存在しないということである。あっくんは「あっち側」と「こっち側」の境界線に敏感だ。同級生たちとは違い、「あっち側」の存在を気にしている。しかしそれは、儚さと共に認識される。第二話であっくんが見た河原の死体は、高校の同級生の黒須さんのものだった。しかし遊び人だと思われていたその子の死は、そこまで衝撃を与えることなく、「空気」のようになる。あっくん自身も、友達と「ラウワン」に行って「湾岸ミッドナイト」の筐体をプレーしたら、感傷などすぐに忘れてしまうのだ。あっくんが繰り返し、「あっち側」のことを気にするのは、むしろ、忘れないようにするかのようである。あっくんは、少女マンガのキャラクターに憧れる「まみ」を彼女にする。わざわざ、自分を「こっち側」に置いておくために。あっくんは、まみのことをバカだと思っている。「あっち側」のことなど想像もせずに、マンガのキャラクターと自分を同一視したり、みんなとあわせて学生運動に没頭したり、ありものの「物語」に自分自身を没入させていく様子に。

突然現れたセッちゃんは、あっくんにとって久々の、「あっち側」の本格的な訪れである。超然としたあっくんは、別の方向性で同じく超然としたセッちゃんと出会う。二人のビジョンは一致する。ふたりとも、まみがバカだということ共有する。そして二人は接近する。でもどれだけ接近しようとも、あっくんが「あっち側」に行くことはない。彼は最終的に、線引きをしっかりとしてしまう。あっくんとセッちゃんは、圧倒的に違う存在であることをはっきりと認識するのだ。セッちゃんは、冒頭で予告されたとおりに、ヘルシンキ空港で、テロの犠牲になって死ぬ。国内でのデモやテロの余波で留学をすることになったあっくんに会いにいく、その途中で。射殺されたセッちゃんを見て、あっくんがつぶやく言葉は、「へたくそ」というものである。あっくんのこの言葉から分かるのは、この世界において、「こっち側」にいつづけることは、すべては「技術」の問題であるということだ。そして、「あっち側」とは、黒須さんやセッちゃんのように、その技術を持たない人間が吸い込まれていく領域であるということだ。「あっち側」にいる人たちは、単純に、息の根を止められるだけである。『リバーズ・エッジ』のように、闇の中で生き延びたりはしない。あっくんはそのことをはっきりと分かっている。だから、そもそも「あっち側」にいくことなんてありえないのだ。

大島智子によれば、あっくんというキャラクターは、これまで現実で出会ってきたある種の人たちの集積なのだという。そこにはとりわけ、大島智子自身が、大学を卒業し、社会人として働いた経験が大きく影響している。

あっくんは今まで出会ってきた「嫌な」男の人をいろいろ入れました。「嫌」というか、向こうにとっても私にとっても波長が合わない人たち。社会に出たら結構あっくんみたいな人が多いと思いました。表と裏を上手に使い分けられるというか。でも、あっくんとかまみちゃんのほうがもしかしたら正しいのかもしれない。そういう人の方が私みたいなタイプより社会を回すのが上手なので。

「こっち側」にいることが技術の問題であれば、セッちゃんもまた技術さえ身につけることができれば、「こっち側」にいつづけたことができたのだろうか? 大島智子は、それは無理だと答える。セッちゃんには、「うまくやる」ことなどありえない。あっくんやまみとはまったく違う存在なのだ。あっくんは、セッちゃんの死を目の当たりにした後、「セッちゃん自身がもう限界」で、テロによるその死は「世界がきっかけを作って待っていたのかもしれない」と考える。セッちゃんの息の根を止めるのは、変わってしまった「世界」そのものなのだ。

セッちゃんは、震災によって存在が許されなくなってしまった「あっち側」の世界──露悪的だったり、虚無的だったり、退屈だったり、無価値だったりすることによって、「こっち側」の現実に反逆したり逃避したりするための領域──である。『セッちゃん』が語るのは、そういう世界が消えてしまったということなのだ。あらゆる人が、すべてが「現実」に向き合わなければならず、「あっち側」にいることが許されず、技術によって賢く(もしくは皆が共有する物語に「バカ」として相乗りすることで)「こっち側」にいつづけることを要求するそんな時代がやってきてしまったことを、『セッちゃん』は描いているのだ。そんな時代においては、「セッちゃん」は死ぬしかない。岡崎京子が描き出したような「退屈な日常」、「平坦な戦場」といったものは、真の意味において「あっち側」に行って、消えてしまったのだ。

だから、セッちゃんは、多重の意味においてイマジナリーな存在である。たとえば『セッちゃん』を『君の膵臓をたべたい』と比べてみるとする(原作でも実写でもアニメ版でもいい)。そうすると、ティーンエイジャーがいつの時代も必要とするような、憧れの悲劇の主人公の一種にも思える。そういった主人公は、イマジナリー・フレンドが幼年期にしか存在し得ないように、大人になる過程において、必要なくなっていくであろう。セッちゃんは、思春期におけるイマジナリー・フレンドでもあるのだ。しかし、それと同時に、セッちゃんは、2011年に終わり、消えてなくなった世界の、イマジナリー・フレンドでもある。「ある時代の終わり」を、セッちゃんは体現する。

匂い立つ日常を愛すること、そして不条理

だが、こういった象徴性の話は、『セッちゃん』が語ろうとするもののたった一部でしかない。本作の最大の魅力のひとつは、物語の後半、セッちゃんとあっくんとのあいだで営まれる、きわめて平熱的で、それでいてエモーショナルかつ感動的なラブストーリーである。それは、生活の実感を丁寧に描写することと──セッちゃんを繊細に描き出すことと──、(悲劇的結末を前提とした)メロドラマ的なある種の定型のストーリーテリングを組み合わせることによって達成される。

セッちゃんは、素直さが魅力的な子として描かれている。彼女は、変わらない日常(セッちゃんの場合その日常に様々な男とのセックスが入り込んでいるのでややこしいのだが)を、淡々と過ぎていく毎日を、かわいい妹「うたちゃん」を愛し、常に気にかけながら、過ごしていく存在である。セッちゃんは本来もっと「サブカル」っぽかったと大島智子は言う。サブカルっぽい、とは、「もっと何もない感じ」だという。セッちゃんは本来、虚無や退屈さが体現された存在だったが、「もっと多くの人に読んでもらう」ための豊田氏からのアドバイスで、好かれるキャラクターへと寄せられていった。その結果としてセッちゃんはきわめて魅力的な存在となり、そして生まれたのが、後半の感動的なラブストーリーなのだ。つまり、それは意図せぬ展開として訪れた。初の長編マンガに挑戦した大島智子は、俗に言う「キャラが勝手に動き始める」状態を、経験したのである。(「マンガって、ルール通りにキャラを作るとこんなに「動く」んだと、びっくりしました。」)

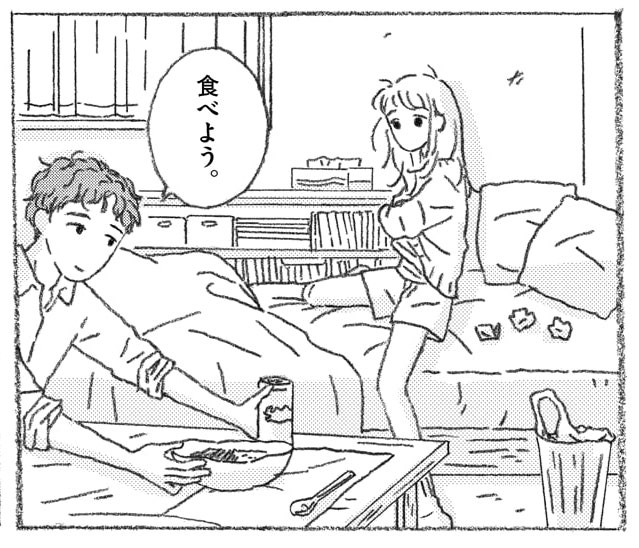

しかし、セッちゃんに愛らしさを与えているのは、「ルール通り」にキャラを作ったからだけではない。大島智子のイラストレーションは、あの匿名的な描線(印象的な目よりも先に、顔の輪郭と髪の毛から描き始めるそうだ)ゆえになかなか気づき難いが、常に生活の実感や日常の描写に重点を置いてきた。春の刹那に生きる若者たちの姿を、彼らが生きる街ともに、匂い立つように描いてきたのである。たとえば、大島智子のイラストレーションに(そして『セッちゃん』にも)頻出するモチーフに、クシャッと丸められたティッシュペーパーがある。それは、その当人たちの生活のなかで必然的に──汚れたものを拭いたり風邪を引いたりセックスをしたりそれこそいろいろな「必然」で──生まれてしまうなにかであり、つまり、その生活を営む当人たちの存在を証明する痕跡でもある。大島智子は、ティッシュペーパーのことについて、「そういうところでしか勝負できないので」と言う。でも、『セッちゃん』が途方もなく感動的な物語として読めるとすれば(そう、実際にそうなのだ)、このティッシュペーパーのように少しだけ匂い立つような、なんでもないものがほのかに放つ存在感が、そうしているのだ。

たとえばほかにも、天井というモチーフに、ほのかに匂い立つものがある。セッちゃんにとって、その景色はセックスをしているときに「よく見る」ものである。もしかしたら、セックスをする相手の顔よりも、何よりも。あっくんとセッちゃんの距離が急接近するのは、セッちゃんが部屋の天井の写真をインスタグラムにアップし、それを見たあっくんがなぜか泣いてしまったときである。その天井の写真は、特に何かを語りかけるものではない。情事にふける自分をひけらかそうとするものではまったくない。それは、セッちゃんにとっての、自分が生きる日常の景色であり、自分の存在の痕跡である。それは、セッちゃんにとっての、丸まったティッシュペーパーである。セッちゃんにしか見えていない、セッちゃんがいなければ世界の誰にも発見されなかったような景色であり、同時に、セッちゃん自身が日常を生きたことを強く刻印し、証明するものである。

『セッちゃん』は、震災後、すべての「物語」が社会的な現実へと動員されつつあることを決定的に突きつける。「物語」はもはや虚無や退屈などいった社会的な現実からの逃避のために使うことが許されなくなる。そのとき、虚無や退屈の一部としてくっついてた「日常」や「生活」もまた顧みられなくなる。セッちゃんとあっくんが共有したのは、そのことへの危機感である。セッちゃん同様、あっくんもまた、「こっち側」の日常を生きていたなかで、それを共有する人(まみ)を失っていく。震災後の非常時が、「こっち側」と「あっち側」という本来であれば関わらないはずの二人を、「日常」を生きる者たちとして引き合わせる。だからこそ、二人は身を寄せ合い、日常を生きようとする──セックスもナシで。それは、非常時における疎開のようなものであり、その後二人が行うのは、平凡な日常の物語を紡ぐことである。それは、セッちゃんが見つめる天井のように、二人以外の誰のものでもない、何の共同的な物語にも属さない風景を、淡々と作り続ける行為である。それは、本当になんでもない日常である。コンビニに行ってアイスを買ったり、カレーを作ったり、変な顔をしたり、そういったものだ。だから、あらゆる「物語」が現実への対処のために駆り出されてしまう震災後において、大島智子が本当の意味で描こうとしていたのは、日常を守るための戦いのことだったのではないか。個人的な瞬間、その人にしか意味を持たない、人に共感される必要のない瞬間を積み上げる場について語ることが、2011年以後の(もはや平坦でも退屈でもない)「戦場」で、自らの存在を守り、生き延びていくために必要だということなのではないか。

日常の中にふと訪れる「個人的な」瞬間の尊さについて、大島智子も同意する。

そうですね。本当にそうだと思いますね。マンガとか絵も描くきっかけって、結局、自分しか感じなかったこと、そういうことからしか描けないんじゃないのかなと、『セッちゃん』を描いていて思いました。

その瞬間とは、なんとも名状しがたいし、伝えがたいものだろう。とりわけ、言葉が達者ではないセッちゃんにとって、それは難しい。ただ、このマンガで、セッちゃんの視点の多くは主観視点で描かれる。それによって、セッちゃんが何を見て、何を感じたのかを、読者はセッちゃんの視点で共有する。言葉にはしがたい、セッちゃんが感じ取った個人的な瞬間を、その最後の最後まで。死の直前、自らの生に終わりが迫ることなどまったく知らないセッちゃんは、あっくんとの再会の直前、あっくんと過ごした日々が与えてくれた──そして同時にこれから味わうであろう──名状しがたい感覚について、こんなことを考える。「こういうのなんて言うのかな。まみさんがくれた漫画とはちょっと違うし、でもすごく特別なことのような気がするし、これはなんて言うのかなあ、あっくん。」しかしそれはセッちゃんにとっての最期の瞬間なので、それに対する答えをセッちゃんは決して聞くことはない。

不条理、そして「ボーっとする」こと

そのやるせなさは、『セッちゃん』のもうひとつ大きなテーマを浮かび上がらせる──生の不条理である。どれだけ日常が積み重ねられ、セッちゃんとあっくんのあいだに心が通ったところで、運命は変えられない。セッちゃんは後半、あっくんとの交流のなかで、自分が「ついている」ことを思う。そして、遠く離れた北欧の地へと向かうなかで、自分が「もう間違わない」はずだと思う。しかし、そんなことはないのだ。ついているとかついていないとか、間違うとか正しいとかそういうレベルの話ではなく、セッちゃんは単純に、何をしたとしても、ある時代のその先へは行けない存在である。テロの被害者はランダムであるはずだ。あっくんは、被害者になることを逃れている。彼にはやはり「技術」がある。しかしセッちゃんの場合は、まるで必然のように死んでいく。セッちゃんは、ヘマをこくのだ。コンビニであっくんがセッちゃんに告白をしたとき──「こっち側」に生きることを勧めたとき──、セッちゃんは断る。その理由は、食べていたアイスに「はずれ」と書いてあったからである。セッちゃんは徹底的に「へたくそ」で、自分ではもう何もどうすることもできない。

『セッちゃん』を読んで、普段はアニメーションを専門とする僕が思い出したのは、川本喜八郎の人形アニメーション作品である。とりわけ『鬼』『道成寺』『火宅』と続く不条理三部作である。仏教思想に大きく影響を受けた川本は、煩悩や執着が生む苦しみとの葛藤をこれらの作品で描き出す。とりわけ強烈に不条理なのは『火宅』だ。主人公の少女は、彼女に求婚する二人の男が彼女を巡って争うなかで命を落としたことの罪を問われ、地獄に落ち、そして世界全体までもが煉獄の炎に焼かれる。彼女の存在自体が、世界における罪であるかのように。

『セッちゃん』の話はそこまで極端ではないにせよ、川本作品と同じようなタッチを感じ取れる。もしかして川本作品を好きだったりするのだろうかと思ったが、大島智子は特に見ているわけではなかった。むしろ、『火宅』のあらすじを聞いて、ドン引きしていた。でも、その流れのなかで、大島智子は『セッちゃん』の原点のひとつについて語ってくれた。

小学生の時に、最後に主人公がいきなり死ぬ映画を親に見させられて、それをいつか自分もやってみたいなって思って。なんかもやもやしたんですよ、なんでこんなの作る大人がいるんだろうって。でも、こういうのを作る大人がいるってことは、この世界はこうなんだろうなとも思った。なんか、女の子が最後に死ぬ物語っていっぱいありますよね。なんで女の子なんでしょうね。

冒頭、いきなり死体として登場するセッちゃんの姿はやはりちょっとした衝撃なわけだが、子供の頃に学んだその不条理の感覚(そしてその不条理こそがこの世界であるという感覚)が、その源泉なのである。なぜ女の子が死ぬのか、それはすべての不条理がそうであるように、はっきりとした理由など見つけることはできない。

ただ、この話には続きがある。なぜその結末は「最初」に持ってこられるのか。それについて、大島智子は明確な答えを持っている。「読者層が10〜20代のweb連載だったので、たぶん若い子が、最初にこうゆうのがないと読んでくれないかなと。」

大島智子と話していて随所に顔を覗かせるのは、この「プロデューサー的」といっていいような感覚だ。女の子がどうしても死んでしまう不条理・どうしようもなさとはまた別の意味での、身も蓋もないことを話すのである。たとえば、セッちゃんがクマのポーチを持っていることについて、「好きなブランドとコラボしてみたかったから」とあっけらかんと語ったり。(これもまた『リバーズ・エッジ』へのオマージュなのかなと少し思っていたのだが……)

大島智子も、そしてその作品も、どれもなんだか超然としている。日常の実感のように小さなことを丁寧に描きながら、とても大きなことが舞い降りてきて、そのどうしようもなさに、どうしても言葉を失ってしまう。とても不条理なことが描かれつつ、ある種の悟りさえも感じさせる。自分たちの身に降りかかっていることなのに、同時にすべては自分たちとは関係ないかのように振る舞える。大島智子は、自分のことを「ボーっとしている」と言っている。それは、単に呆けたようにボンヤリとするということではない。フォーカスを一点に集めすぎないゆえに、全体が見える状態になっているということである。もしくは自分の中へと入り込みすぎず、流れされていくなかで、世界の異様な迫力を帯びてしまうことでもあるかもしれない。『セッちゃん』の得体の知れなさの一端は、大島智子本人も担っている。変わりゆく世界の、不条理性も伴ってしまうほどにその大きく流れゆく様子を、刹那や平熱・微熱の感情という小さな感情とともに、両者を矛盾させることなく、そのまま体現してしまうこと──『セッちゃん』は、大島智子のそんな「ボーッとした」作家性を存分に発揮させ、花開かせた、とても大きな作品なのである。