音楽と人情は相性が良い。音楽家を主人公にした人情マンガは思いのほか多いのである。そして、心を打つ作品が多い。今回紹介するさそうあきらの『マエストロ』のように。

本作は、リストラ楽団員たちと天才的な老指揮者の1ヵ月の物語だ。双葉社の『漫画アクション』で連載がスタートしたのは2003年。同誌が一時休刊したため発表場所を電子版の『双葉社Webマガジン』に移し、07年に完結している。単行本は3巻で完結。15年には小林聖太郎/監督、松坂桃李/主演で劇場映画化もされた。

主人公(というか狂言回し役)の香坂真一はクラシックのバイオリニスト。半世紀の歴史を持つ中央交響楽団で10年間コンサートマスターを勤めてきた中堅だ。ところが、その中央交響楽団が突然解散してしまった。スポンサー企業の倒産が原因だった。才能が認められた者は内外のオーケストラへの移籍が決まり、香坂もミュンヘンの楽団への移籍が決まっていた。ただし、実際に契約が始まる翌年まではフリーの身だった。

そんな香坂のもとにある日、「中央交響楽団再結成」の知らせが届く。新任指揮者の名は天道徹三郎。香坂の全く知らない名前である。しかも、再結成コンサートは1ヵ月後。演目はシューベルト交響曲第8番「未完成」と、ベートーヴェン交響曲第5番「運命」と決まっていた。

不信感を抱きながらも、東京都大田区大森の指定された練習場に行ってみると、そこはかつて鉄工所だった建物だった。集まったメンバーに中央交響楽団の主だった演奏者の姿は数えるほど。プロに交じってアマチュアと変わらぬような若者達も混じっていた。

香坂を中心に「運命」の練習を始めた学団員達の前に口の悪い小柄な老人が姿を現した。彼こそが新任の指揮者・天道徹三郎だった。

香坂たちの演奏を聴いた天道は「血の通わんちんちんみたいな音楽やのう そんな音じゃさっぱり勃たんわ」と決めつけ、指揮棒を取り出した。勢いに飲まれたような香坂たちだが、そのタクトさばきの見事さに度肝を抜かれる。練習が終わったとき、香坂は立ち上がれなかった。そして思ったのだ。彼こそ、100人にひとりいるかいないか、と言われるマエストロではなのか、と。

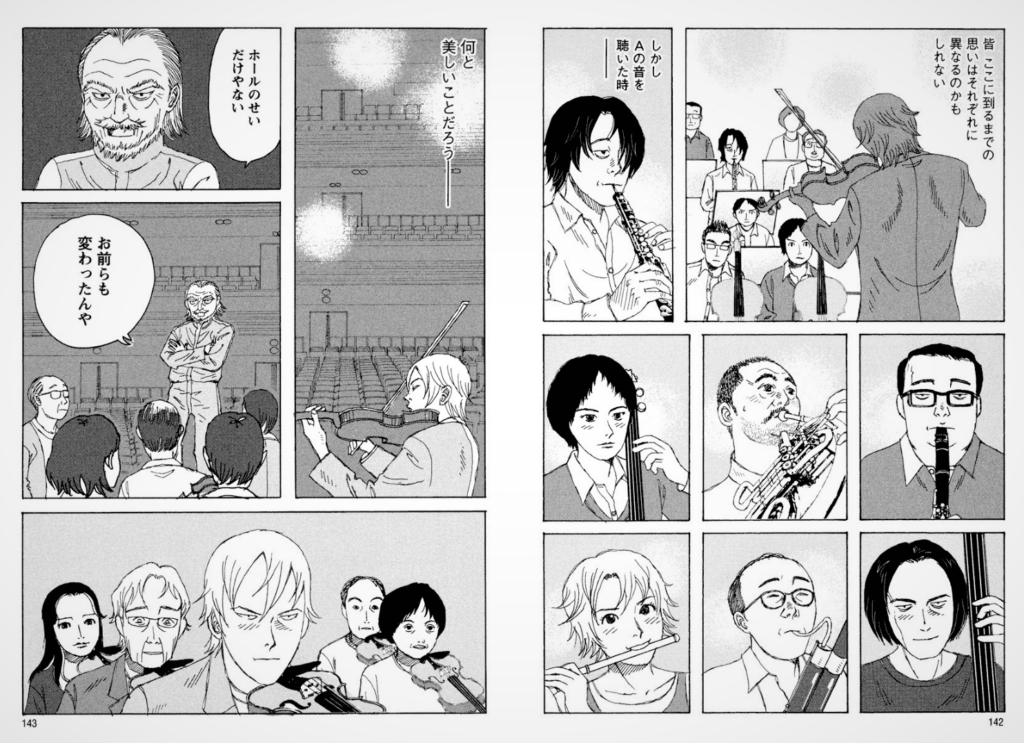

この冒頭のシーンでは、私も驚いた。天道のタクトにではなく、さそうあきらが描いた<音楽>に驚いたのだ。間違いなく絵の中から音楽が聴こえる。

さそうあきらは、絵を楽器のように使って音楽を表現し、楽団のメンバーそれぞれが抱える心の問題と、天道の型破りな練習と付き合ううちに自分の問題を自分なりに解決し、音楽人として成長していく姿を描き出していくのだ。

ドラマは、リストラされた落ちこぼれの音楽家集団が、果たして1ヵ月で超一流のオーケストラになるのか、を演奏家ひとりひとりに焦点をあわせながら描き出していく。

フルートの橘あまねは、阪神淡路大震災で両親を亡くし、学費のいらないミュンヘン音大で学んだ。帰国後、偶然出会った定食屋で天道にスカウトされ、川に繋がれた船の上で寝起きしながら練習に加わる。

オーボエの伊丹とクラリネットの可部は犬猿の仲で、演奏でもふたりの音程は微妙にずれている。

ホルンの一丁田は、かつて大事なソロパートを失敗したことが原因で、末梢性顔面神経麻痺を発症していた。ホルンを演奏することを一度はあきらめた一丁田だったが、天道に誘われてオーケストラに帰ってきた。しかし、病気は完全に治ってはおらず、不安を抱えたままの復帰だった。

そして、香坂にも悩みがあった。それは、同じバイオリニストとして超えようとしても超えられない亡き父親の存在だった。

天道は、破天荒なやり方で団員ひとりひとりの悩みと苦しみを解決し、オーケストラを最高の集合体へと導いていくのだ。

こう書いてしまうと、団員たちの成長が作品のメインテーマのようにも見える。しかし、それだけでは人情マンガとしてこの作品を読む意味がない。

大切なのは、天道自身が抱えてきた人生ドラマだ。

練習も佳境に入り、それぞれが本番への自信を深めていた頃、団員たちの間に衝撃が走る。天道が無一文で、過去には詐欺罪を起こしていたと言うことが分かったのだ。練習を終えた後は交通整理員のアルバイトを続けていたことも。

香坂はオーケストラを去ることも考えたが、やがて、天道が入院中の妻を支えていることや、香坂の両親との関係もわかってくる。

コンサートは2夜。第一夜の「運命」は大成功に終わったが……。ここからは実際に読んでもらうしかない。そして、感動してもらうしかない。マエストロとオーケストラは一体化し、美しい人情のシンフォニーを奏でてくれるのだから。

▼あわせて読みたい…『マエストロ』の演奏シーンを分析!