いやあ、まさか諸星大二郎先生が漫画を描いている瞬間を目にできることが今生であろうとは思わなんだ。

NHK「浦沢直樹の漫勉」*1という番組である。浦沢直樹が漫画家と、その執筆場面を5台の固定カメラで撮った映像を見ながら、毎回語りあう。浦沢は、漫画家の中では批評的で実践的な言葉を持つ作家*2で、作家ごとに重要なポイントを言葉で探り、対話で進めてゆくことができる。その手練は見事である。

また漫画家は、喋りが苦手で、うまく言葉を繰り出せない人も多い。漫画をよく知らない取材者に対して、時に見当違いな発言になったり、寡黙になってしまうのは、漫画の制作作業の内訳について双方が語りあえる言葉を持っていないからなのだ。

困ったことに漫画家は、一方でちょっとした違和感にも繊細に反応し、「何か違うな」と思うと、聞かれたことに過剰に否定的にふるまいがちだったりする。なので、発言がいつも隔靴掻痒な違和感に満ちたりもするのである。解決法は、聞き手も漫画制作について具体的な言葉を持ち、かつ双方で作品を見ながら話すことである。少なくとも私はそうしてきたし、その方法に手ごたえを感じている。

浦沢もまた自分のそうした能力に自覚的で、漫画家同士でどうやって言葉をからめていったら面白く、謎に迫れるかを知っている。その自信が、執筆場面映像を具体的に介しながら対話する企画を生み出したのだろう。

だからこそ浦沢は諸星大二郎の回ではいつになく緊張し、相当事前に分析し戦術を練ったと思う。諸星の過去のインタビューを読んでも、彼が対手の言葉に噛み合った返しが少ない作家である印象がある。本人が自分を説明する言葉を持っていないわけではない。あとがきなどはよく書いて説明してくれる方なのだが、私たち愛読者が知りたい肝心な点からいつも少し逸れている気がする。

私もじつは諸星と星野之宣を相手にトークをしたことがあり、漫画家相手に言葉を生み出すためにいつもするように、多量の画像を見せながら進行した。しかし、初めから諸星が正面から答えることはないだろうと思ってしまい、あまりうまくはいかなかった。というより、いいたい事が多くて、私のほうが喋ってしまったのだった。

浦沢は、その点私より遥かに優秀な引出し手だった。何よりも漫画家として私よりずっと格上なので、機微に触れる指摘ができる。最初のほうで諸星を「つかみどころがない難物」の作家と評しているが、諸星の描画映像を見ながら繰り出す言葉はじつに的確だった。

「漫画家ってほとんどの場合、確定した線に向かって描いてるんですが、諸星さんはわざと不確定な線を描いてるように見えます。それが絵に不穏や不安を生み出してるんじゃないか。確定的な線にしようとすると、頭の中の不気味さが消えるんですよ」*3

そんな風に語り、彼が相当諸星の描画について分析し、傾向と対策を練ってきたのがわかる。私にとっても、多くの愛読者にとっても、まさにこの点こそが諸星漫画の「謎」のポイントだからだ。浦沢はこうもいう。

「諸星さんは、漫画家オブ漫画家で、漫画家が憧れるんです。漫画家って、頭の中に浮かぶ様々なイメージを、どれだけ損なうことなく紙の上に描けるかが第一条件だと思う。何で僕らは諸星さんに憧れるのか。誰しもが、一回は見た変な夢を、ほとんど損なわないまま紙に再現できるからなんです」

これに対する諸星の返答は「そんなものかな」である(笑)。本人は「一本の線でスッと描ける人はイイなと思う。絵に自信がないせいか、ゴチャゴチャ描いちゃう。下手だなあといつも思って」とも答えている。

描画の映像では、諸星は2Bの鉛筆による下描きの線と同質の線の集合を、丸ペンで、早い速度でシャシャッと重ねていく。下描きをなぞるのではなく、むしろ無関係に、その瞬間に紙の上に面を作るかのように丸ペンでシャカシャカ描いてゆく[図1]。

多くの漫画家もけして下描きをそのままなぞるわけではない。下書きの線に対して、その場で他の可能性を選び、それに沿ってズレてゆくことも多い。しかし、そのことによって浦沢のいう「確定した線」に近づけようとするのが普通の作家なのである。「よし、これでこの形は決まったはず」と思って次に行く。

諸星の場合、物凄い速度で線を塗りこめていき、確定するのではなく、不確定で曖昧なまま先に行ってしまう印象だ。その結果出来上がる絵は、写実的な意味では曖昧な、かといって記号的な統合性を求めてもいない、まことに不思議な、宙に浮いた途中感で紙に定着してしまうのだ。そのことが諸星漫画の不思議感に直結してゆく。

浦沢や大友克洋や五十嵐大介などの作家の絵が、絵画的な意味で、あるいはもっと狭く写実的な意味で完成度が高いと仮にするなら、諸星の絵はだいぶその手前にある。諸星本人の言を借りれば、失礼ながら「下手」なのである(むろん私なんぞにそう言われたくないとは思うが)。しかし、そのことによって普通は描けない世界観、風景、人物、雰囲気が紙の上に現出してしまう。そこに読者は唯一無二の存在を感じて惹き込まれてしまうのだから、どうにもしょうがない。

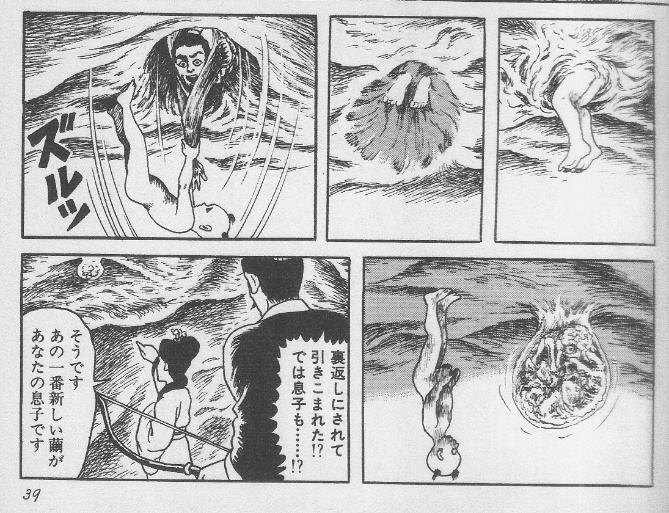

具体的に示そう。初期の『生物都市』*4では、機械や建築などあらゆる無機物と人間が融合する絵を正面から描いて、当時の読者を驚嘆させた。『異界録』*5[図2,3]では、あろうことか山が「めくれ」、さらに人間が「裏返る」さまを絵にしてみせた。こんな絵を諸星以外の誰が描けるだろう。『妖怪ハンター』シリーズの『生命の木』*6では人々の塊りが「ぱらいそさいくだ」と天に上る様を描き、私の大好きな『諸怪志異』シリーズや『栞と紙魚子』シリーズ*7では、無数の訳の分からない妖怪変化たちが現れる。

いずれも写実的絵画の水準ではありえない描画による、ありえない対象の、造形途中の描写のようで、しかし奇妙に悪夢のような迫真性がある。しかも、どこかユーモラスなのである。こんな絵が一体どこからやってくるのか、なぜそんな印象をもたらすのか。浦沢ならずともみんなが不思議に感じ、いつまでも魅かれ続ける。そんな「謎」こそが諸星作品なのである。

私もずっとその「謎」を言葉で解いてみたいと思いながら、いまだに果たせない。恐らく生涯果たせないだろうが、諸星漫画の魅力もまたずっと後世に残るのだと思う。

- *1 ^ NHK ETV「浦沢直樹の漫勉」(2015~17年)「浦沢直樹の漫勉neo」(2020年~)。「諸星大二郎」(5)2020年11月12日初放映。

- *2 ^ 他にも批評的言語を持つ作家として、いしかわじゅん、とりみきなどがいる。寺田克也なども谷口ジローを論じた文章は見事である。

- *3 ^ 番組内での発言を夏目が再構成しているので、発言そのままではないことに注意。他の「 」も同様。

- *4 ^ 「週刊少年ジャンプ」1974年掲載「手塚賞」受賞作。

- *5 ^ 『異界録』 『諸怪志異(一) 異界録』双葉社1989年所収 初出不明。

- *6 ^ 同上76年掲載。

- *7 ^ 『諸怪志異』シリーズは1989年単行本化(雑誌初出不明)、『栞と紙魚子』シリーズは95~2008年「ネムキ」誌連載。