連続でたがわ靖之作品の紹介をします。

『鉄火の巻平』の記事ではあえてあまり触れませんでしたが、たがわ靖之という漫画家は、先述の記事中でも触れた『マンガ地獄変2』のインタビューで、”アナーキーやって、ウソついてる方が喜ばれるし、楽だからどうしてもそっち行っちゃう(笑)”、”俺は漫画は下らない方がいいと思ってます。自分のポジションはこっちの下らない方かなって思ってるんだよね。自分が読むのも下らないの好きだから”と語っているくらいの人でして、アナーキーでメチャクチャな展開を自覚的にやることが多いです。初期作である『鉄火の巻平』の時点でも、ストーリー全体は真面目ながらも「どうでもいいけどこのマンガ 幻が好きだねえ」とセルフツッコミギャグを入れてたりしててその萌芽は見せていますし、

『別冊漫画ゴラク』で15年以上連載が続いた代表作『包丁無宿』においては、最初の方は割と真面目なんですが、後の方になると自ら”パロディになってますよね、もう。やってることも無茶苦茶なところあるでしょう(笑)”と語っているように、悪の料理組織である大日本料理会(『包丁無宿』は、主人公・暮流助が、かつて自分を陥れた大日本料理会への復讐を胸に秘めながら各地を流れ歩くという料理版『子連れ狼』なストーリーです)が、秘密基地みたいなのを作ってはキャプスタン(いわゆる「奴隷が回すアレ」)みたいな料理台で料理をさせる謎の特訓風景を見せつけたり、

アントニオ猪木似の料理人が「延髄斬り」だの「バックドロップ盛り」だのといった技を繰り出してきたり、

かなりアナーキーになっていきます。

で、このアナーキー路線の中でも最高傑作と言えるのが、インタビュー内でも”本当に熱入れて描いたんですよあの時”、”あはは、ギャグ漫画描いてるようなもんですよ、あれは。でも、本当に疲れ果てましてね、あれに。”と語っている入魂の一作『パチンカー血風録』です。

連載は89年ごろの『週刊漫画ゴラク』本誌。今に至るまでゴラクの看板となる『ミナミの帝王』はまだ連載が始まっておらず、『ザ・シェフ』や後期『バイオレンスジャック』などが看板だった時代です。そして本作の題材はタイトル通りパチンコです。

と、ここで、本作の頃のパチンコおよびパチンコ漫画の状況についてちょっと説明しておきましょう(当方もこの辺は専門外なんでそう詳しくないんですが)。今はパチンコというと中央に液晶なんかがドーンとあり、場合によってはアニメなどとタイアップしてたりもして、ド派手な映像がバンバン流れるものですが、当時のパチンコはそういうものではありませんでした。当時としては「派手」な部類に入った、「羽根モノ(一部は「ヒコーキ台」とも呼ぶ。パチンコ機種のジャンルの一つ)」の「エアプレーン」の動画なぞ見てみるとよく分かります。

またこの頃、パチンコ漫画というジャンルはほぼ存在していませんでした。90年代以降に色んな会社から出まくった(現在はだいぶ減りましたが)パチンコ・パチスロ漫画雑誌というのはまだ生まれておらず、作品としては70年代に牛次郎原作で『釘師サブやん』(作画・ビッグ錠)、『パチンカー人別帖』(作画・左近士諒)の2作、そして86年から『劇画ブル』(秋田書店が出してたギャンブル漫画雑誌。1年もたないくらいで潰れた)→『プレイコミック』で連載された堂上まさ志『銀玉マサやん』くらいしかなかったのです。インタビューによれば、本作は『銀玉マサやん』のヒットを受けてか編集が提案した企画だったとのこと。

内容紹介に入りましょう。本作の主人公・銀崎竜次は、凄腕のパチンカー(パチプロ)でもあり釘師でもある「盤面師」です。

釘師というのは、今のように大当たり確率なんかがコンピューター制御される時代ではなかった頃のパチンコにおいて、釘の打ち方によって大当たりの確率とかを調整してた人のことで、これによって昔のパチンコ漫画においては、先に名前を出した『釘師サブやん』なんかもそうですが、「腕がないと大当たりを出せない台を作る釘師」VS「それを攻略しようとするパチプロ」という「人VS人」のバトル物な展開にすることができたんですね。「盤面師」というのは、他で聞いたことないので本作の造語だと思います(用例他にもちゃんとあるぞというのが出てきたらすいません)。ともあれ、竜次はある時は釘師として、ある時はパチプロとして様々な敵と戦いながら各地を放浪しつつ、自分の父親を死に追いやり、パチンコ会を牛耳ろうとしている大組織「黒遊会」への復讐の機会を伺っている……という、パチンコ版『子連れ狼』がメインのストーリーです。ぶっちゃけ『包丁無宿』と全く同じですね。で、この戦いが最初のうちはまあ割と普通な感じなんですが、

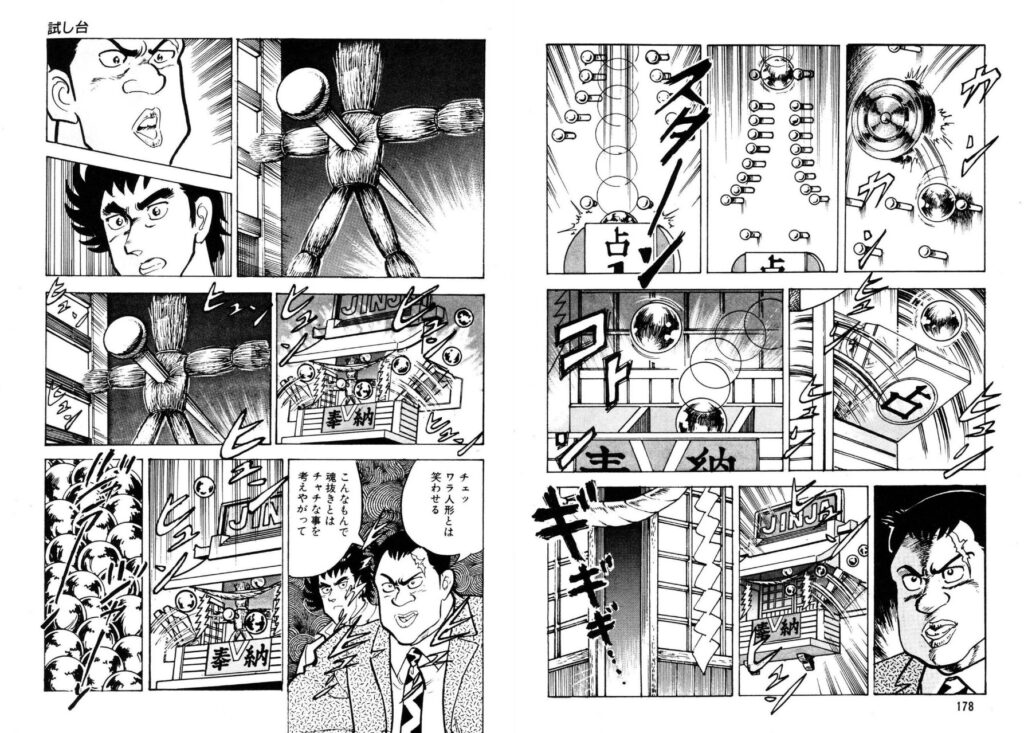

回が進むにつれてどんどんアナーキーになっていくというのも『包丁無宿』と全く同じです。ただ、アナーキーになるまでの速度が早い。2巻に入ると早くも、「試し台」という恐るべきパチンコ台が登場します。これは神社がモチーフになっており、ギミックとして中から藁人形が出てきたりするのですが、

これを打ったパチプロは、まるで魂を抜かれたかのように廃人同然になってしまうという恐ろしい台です。

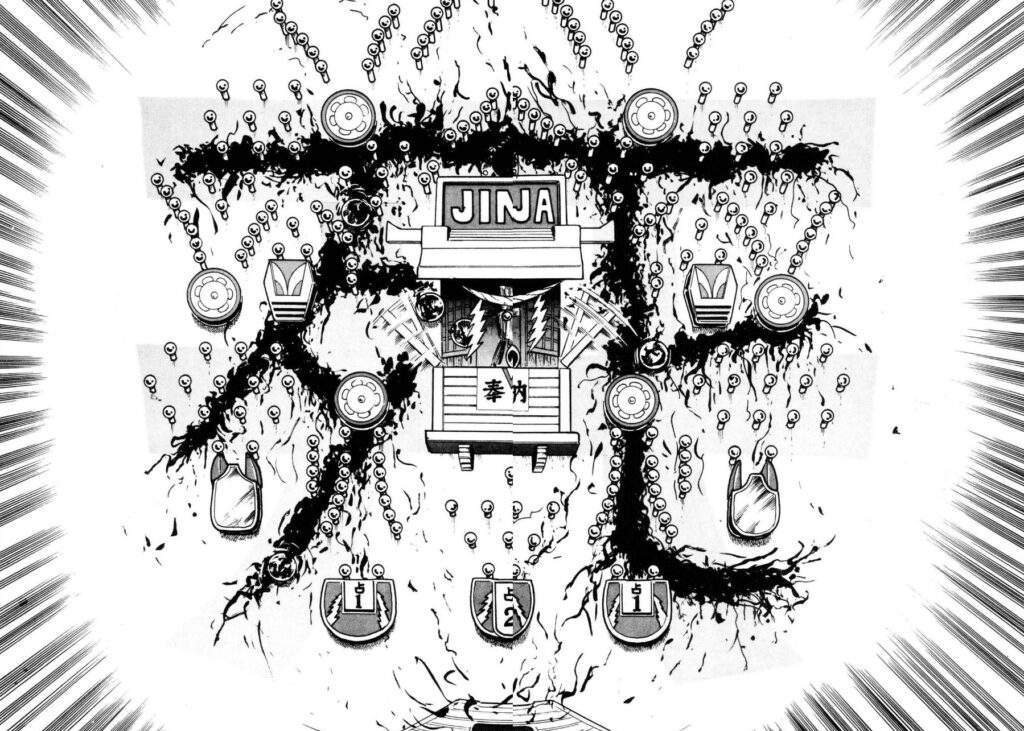

この台の秘密は、竜次が打っている最中、アクシデントによりパチンコ玉に血が滴り落ちたことで明らかにされます。パチンコ玉に付着した血が盤面に描き出したのは……なんと「死」の一文字!

そう、この台は、玉の流れの多くが「死」の文字を描くように調整されており、さらにBGMにも死を連想させるものを含ませることで、サブリミナル効果により打つ人を死の恐怖でノイローゼに陥らせるという効果を持っていたのです……。そして、これ以降もアナーキーなオリジナルパチンコ台が次々と登場します。

例えば、黒遊会が開発したデスマッチ用パチンコ台「デスパチ」。これは、台の左右両方に玉の打ち出し口があり、打ち手二人が同じ台上で玉をぶつけ合ったりしながら勝負する対戦専用という、パチンコの基本概念をかなり根底から覆す代物です。

4巻では、昭和30年代にパチンコで財を成したが突然引退し、その後の生活は謎に包まれていたという久尾百蘭(この名前は推理小説家・久生十蘭が元ネタですね。たがわ作品というのは下らなさとこういう教養が両立してるのが味です)という人物が登場。銀球館という洋館に竜次たちパチプロを集め、最後まで残ったものに自分の全財産を譲ると言い渡します。しかしそこで登場する百蘭考案の台は、玉がなくなるとギロチンが落ちてきて手が切り落とされてしまう「ギロチン台」、玉がなくなると台から針が飛び出し失明させられてしまう「闇の台」など完全にデスゲーム台。百蘭曰く「パチンコとは知力気力を使い切る勝負たるもの」「自分が引退したのは今のぬるま湯のようなパチンコ業界に嫌気が差したから」だそうで、「ワシは長い間 ワシの造った機械で一流のパチプロが命賭けの勝負に臨むことを夢見ておった… ワシはその夢の台の開発に生涯かけて取り組んだ… そして遂に出来たのだ!!」とメチャクチャ勝手なことを言って、「体が台に固定され、これはスロットのドクロを3つ揃えないと解除されない。台は三十分後に爆発する」という、その名も「死刑台」なんてものをお出ししてきます。

最終6巻ではエスカレートが極まり、「手に入れた者はパチンコ界を正邪どちらにも導くことができる」という「銀球五輪書」なる巻物と、それを管理しており、「南無玉放連打経」と題目を唱える「玉願寺」なんてものまで出てきますし、

黒遊会は球闘士(本作では途中からパチプロのことをこう呼ぶことがあります)養成所で人をパチンコに特化したサイボーグに改造する始末。

いやー本当、すべてがやりすぎですね。インタビューで自ら”あの漫画の失敗(笑)の一番の原因はウソ。ウソ描きすぎちゃった”と語ってるだけのことはあります。しかしそれ故に、その後のパチンコ漫画で大きな潮流となる、実機を打っての実戦漫画などでは味わえない、パチンコを全く知らなくても楽しめるサムシングはあると言えましょう。

なお、当方が個人的に好きなのは、黒遊会の本拠地に乗り込むクライマックスで、固く閉ざされた扉が「開けゴマ」と言ったら開き、竜次たちが思わず「うそォ!!」と叫んでしまうシーンです。

かわいいですね。作者が下らないことを自覚して描いてるなーということがよく伝わるかと思います。