小学2年の頃だっただろうか。「不幸の手紙」ならぬ「幸運の手紙」(ハガキ)をもらったことがある。くれたのは確か同級生のミヤちゃん(仮名)だった。ミヤちゃんは付き合い下手のわたしとよく遊んでくれる子で、ミヤちゃんから手紙をもらうのは正直うれしかった。しかし、もらったのは「幸運の手紙」だ。そしてこの手紙をもらったことは、単に幸不幸の問題というよりも、ともだち関係を考えさせられる微妙な体験だった。

くわしい文面は忘れたけれど、そこには「これとおなじはがきをともだち3人にだすとしあわせになります」というようなことが書いてあった。少し考えてから、あ、ミヤちゃんのところにも、これと同じ手紙がきたのかなと気づいた。ということは、ミヤちゃんは自分のことをともだちだと思ってくれたのだろうか。でも、3人のうちの1人か。別に自分だけが選ばれるほどではないことも分かっているけれど、ともだちが1/3に薄まったようで、ちょっと残念な気になる。他には誰に出したのだろう。

ところで自分は誰に出そうかという段になって、考えてしまった。西田君に出そうか。だけど、なんとなく、自分が幸運になりたいからといって西田君に出すのは悪い気もする。じゃあ西田君じゃない人にしようか。あれ。ということはミヤちゃんはどうして自分のところに出したんだろう。

自分が宛先を選ぼうとしていることの気持ち悪さが、そのままミヤちゃんの感じたであろう気持ち悪さのようで、自分がずるい選び方をすればするほど、自分がずるい選ばれ方をしているような気になってくる。いや、当時はそれほどはっきり筋立てて考えていなかったけれど、いまあえてことばにするなら、そういう気持ち悪さだったのだと思う。ともあれ、子供のわたしは、結局この幸運の手紙を出さなかった。そのことをミヤちゃんに何と言い訳したのか、よく覚えていない。ただ、以来、ミヤちゃんとはなんとなくぎこちなくなってしまった。

いまのわたしなら、チェーンメールは人様の迷惑になるという社会的判断のもとに、こんな手紙は苦もなく握りつぶしてしまうだろう。だが、子供のわたしにそんな大人の倫理観はなかった。ただ、ミヤちゃんと自分のこと、自分と新しい宛先のことをずっと考え続けるのが面倒になって、手紙ごとなかったことにしてしまっただけだ。わたしがもう少し我慢強く、そしてこの手紙のことをもっと真剣に考える子供だったなら、ミヤちゃんの選び方を信じて、自分もまたいちばん大事なともだち3人に送ったのではないだろうか。つまるところ、「幸運の手紙」を受け取ることができるのは、自分こそがその手紙の宛先だと思った読み手だけなのだ。

前々回にも紹介したマンガ『この世界の片隅に』の第20回は、大正・昭和のお悩み相談本の体裁をとりながら、径子の行く先々のできごとをユーモラスに綴っているのだが、そこに、坊守が「こんなお手紙が浄財箱に入つてをりましてね」と、一通の「手紙」を紹介している。

此れは不幸の手紙ではありません。

我々は戦争にはあきあきしました。

皆で平和を祈りませう。

此の手紙を受け取ったお方は此の通り書いてあなたの知人五人にお渡しなさい。

早く平和の日がきます。

内容は不幸の話ではないが、「知人五人にお渡しなさい」という形式はまさしく「不幸の手紙」である。それをわざわざ冒頭に「此れは不幸の手紙ではありません」と書いてあるところがますますもってあやしい。この手紙に対する径子の答えはこうだ。

知らぬ人からよくわからぬ事を指図される事自体不幸である。

ところで丁度紙が欲しかったところです。

傍らでは、手紙で鼻をかんでしまう径子の姿が描かれている。「平和への祈り」に対する感想が一切なく、「知らぬ人からよくわからぬ事を指図される事自体不幸」と一刀両断、相手に反論の余地を与えない語り口がいかにも径子らしい。

それにしても、戦前の日本にこのような手紙が果たして存在したのだろうか。石井研堂の『明治事物起源』を見ると、実は「不幸の手紙」ならぬ「幸運の手紙」が存在したことがわかる。

「大正十五年の夏、『貴下の幸運の為めに』と題し、『この手紙を受け取つたら、早速友人三人に対し、之と同様の文句にて発信せられたし。幸運立ろに来るべく、若し発信せざれば悲運来らん云々』受信人も薄気味あしき為め、いやいやながらも発信するものゝ、其迷惑察するに余りあり。」*1

結局この流行は警察沙汰になり、発信者に罰金を科すことで収束したのだという。

「幸運の手紙」もしくは「不幸の手紙」「棒の手紙」については、最近、国立歴史民俗博物館の丸山泰明氏がその由来についてもっと詳細な論考を記している *2。それによれば、大正十五年よりもさらに四年前、1922年にすでに「幸運の手紙」は出回っていたという。到着後24時間以内に9枚のハガキに書いて差し出すと9日後に幸運が回ってくるが、連鎖を断ち切ると大悪運が回ってくる、という内容だった。時間を短く区切って考える暇を与えないところがなかなかよく考えてある。こうした手紙について新聞にも次のような投書が行われたという。

「私の家へ叔母の名宛で「幸運の為に」といふ葉書が今朝舞込みました。為に叔母は神経を悩め始めて折角はひりはじめた法華経の信仰を打毀されるほど心配し出しました」

ちなみに、丸山氏の論考によれば、「幸運の手紙」は日本で自然発生したのではなく、海外の英語圏においてすでに広まっていたものが日本に入ってきたものらしい。また、「幸運の手紙」が「不幸の手紙」として流行するようになったのは、戦後、1970年ごろのことらしい(ちなみにわたしが「幸運の手紙」をもらったのは60年代末のことだ)。ともあれ、第20回に挙げられている手紙に類した問題は、戦前にすでに存在したということになる。

さて、ただの手紙の話だと思って読んでいた方も、ここからはマンガとアニメーションを見終えてからどうぞ。

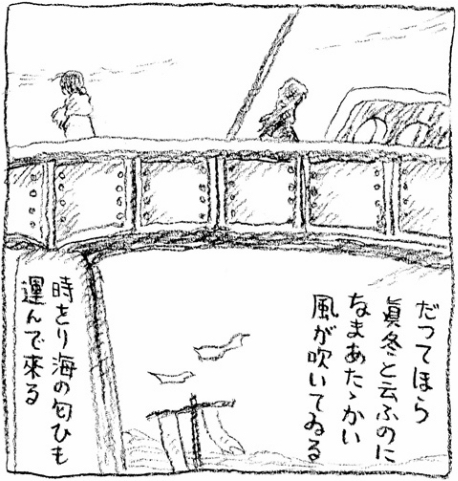

アニメーション版「この世界の片隅に」の終盤に、不思議な歌が流れる。コトリンゴのふわりとした声からつい綿毛のように優しげな歌を予想してしまうが、その歌い出しは「真冬というのになまあたたかい風が吹いていて」という、何やらおばけでも出てきそうな不穏なものだ。歌が流れ始めるとともに、広島の街をゆくすずに、誰かを亡くした人が次々と誰かと間違えて声をかけてくる。もしかすると歌は広島のこと、広島でそれぞれの人が見るおばけのことを歌っているのだろうか。そもそもこの歌自体が、ちょっとおばけのようでもある。というのも、歌は、すずと周作の会話のうしろでそのことばをちらちら聞かせながら、それでいて何を歌っているのかしかとはききとれないようなやり方で歌われているからだ。そして、二人のそばを見覚えのある黒服の男が通り過ぎるとき、会話は途切れて、歌のこんな一節が不意に浮かび上がる。「あなたを抱く海苔の宵闇」。それは、二人とその男との遠い昔の記憶、かつて幼いすずが海苔を切り抜いて作った「宵闇」を指し示しているようにきこえる。こんな風に、歌はところどころで、映像の中のできごとと交錯する。

低い轟音がして場面が8月6日に戻ると、歌からは突然伴奏が失われ、調子が変わる。「すずめのおしゃべりをききそびれ たんぽぽの綿毛も浴びそびれ」。歌の流れる中、広島の街を彷徨う母子が描き出される。「ききそびれ」「浴びそびれ」ているのは、この子供のことか、あるいは子供を残して先立ってしまう母親のことか、それとも二人に訪れたかもしれないもう一つの未来のことか。それを推し量る前に、子供はすずと周作のもとにたどりつき、歌はまたしてもおばけのように、彼らの会話のうしろで漂っている。会話のことばが相手の行為を指し示すように、歌は、メロディによってメロディを指し示し、会話とは別の時間構造を作りながら、ほとんど声を発することのない子供と、すず、周作を守護する声のように覆っている。

そして映画のラスト、歌はいよいよ膨らみ、確かにききとることのできるあることばを歌い上げる。それが何かはアニメーションを見た人はもうおわかりだろう。オリジナル・サウンドトラック盤を手に取り、この終盤に流れる歌が「みぎてのうた」と題されていることを知るとき、わたしたちは登場人物たちによりそってきた歌声の正体に気づき、最後に歌い上げられたメッセージの意味を考え直すことになる。

一方、原作では、これらのことばは「うた」ではなく「手紙」として描かれている。

原作の最終回「しあはせの手紙」の冒頭には、ここまであちこちで登場してきた右手のそばに、思いがけないことばが記されていて読者を驚かせる。「突然失礼します」。それは吹きだしには覆われていない手描きの文字で、しかも、鉛筆を握っている右手からは少し離れている。そこでわたしはこれをマンガの通例に従って、語り手によるナレーションとして読み始める。語り手は誰か。ナレーションのいちばんそばにいる者、すなわち右手ということになるだろう。では、「突然失礼します」ということばは、誰に非礼をわびているのか。このことばを「突然」目にした読者にだろうか。考える間もなく、右手はさらに続けて、こう語る。

「此れは不幸の手紙ではありません」

第20回で、径子に鼻紙扱いされた手紙と同じ文句のこのことばは、どうやら「しあはせの手紙」の文面らしい。しかし、その内容は、「しあはせの手紙」らしからぬ奇妙な記述へと続いていく。「だってほら 真冬だと云ふのになまあたゝかい風が吹いてゐる」「時をり海の匂ひも運んで来る」。これらのことばの宛先は誰だろう。

ここで注意したいのは、アニメーションとマンガとでは、同じことばを使っていても、それに同期する絵はまったく異なっていることだ。マンガでは、それぞれのコマはまず、焼け跡を歩いて行く一人の子供の足取りを追っていくのである。語りがコマと対応しているのだと考えると、「なまあたゝかい風が吹いてゐる」のも「海の匂ひ」が感じられるのも、子供が渡りつつある橋で感じられるであろうできごととして読める。ということは、手紙はこの子供、ばけもんの似姿をして、ばけもんとは逆方向に橋を渡る子供に起こるできごとを記し始めているのかもしれない。「道では何かの破片がきらきら笑ふ」という語りのコマにしゃれこうべが描き込まれているのはどうか。「笑ふ」「何かの破片」とは頭蓋骨のことだと考えてはどうだろう。ぞっとする連想だけれど、そう読めなくもない。ということは「だってほら」と語るこの手紙は、今しも橋を渡ろうとする子供に宛てられているのだろうか。

しかし、子供を宛先と考えてこの手紙をなんとか読み続けながら、読み手の頭には、この語り手が「突然失礼します」と切り出したこと、そしてそのことばがあたかもこの回を読み始めた読者に宛てるように「突然」響いていたことがこびりついている。だから、子供が橋を渡るさまを「だってほら 真冬だと云ふのになまあたゝかい風が吹いてゐる」と語られると、子供のみならず、読んでいるこちらのまわりに吹いているかもしれない風のことかと、薄気味悪くなる。そして右手がまたしても突然「ごめんなさい」と言うとき、それが絵の中に宛てられているのか読んでいる自分に宛てられているのかわからなくなってぎょっとする。

そして、続くページをめくってさらに衝撃を受ける。そこには、こう書かれているからだ。

「いま此れを讀んだ貴方は死にます」

もちろん、絵の中の子供、そして母親に宛てられたものと、ことばの上では解釈することはできる。しかし、ページをめくったとたんにいきなり眼に飛び込んでくることばは、そんな解釈をする暇を読者に与えない。ことばは、「突然失礼します」と同じくらい、唐突に読み手を襲う。「此れ」とはまさしくいま読まれつつあることばではないか。そして「貴方」とはまさしくわたしのことではないか。

では、手紙の宛先に読者は含まれているのか。もう少し先を見ていこう。ここから、語りは明らかに子供から離れていく。「すゞめのおしやべりを聞きそびれ」というコマでは、サンと小林の伯母が親しげに話している。「たんぽゝの綿毛を浴びそびれ」というコマでは、外で綿毛が飛ぶのにも気づかず径子が読書をしている。これらは明らかに、北條家の人びとの営み、そしてその営みによって逃されてしまう世界のことを語っている。もはや宛先は、子供だけではない。ことばは読者へ、そして物語に登場するあらゆる人物へと宛てられ始めている。

かくして、右手の手紙のことばは、描かれつつある物語とあるときは寄り添い、あるときは距離を取り、宛先を揺らせる。あるいはその宛先には、発信者である右手自身すら、含まれているかもしれない。「どこにでも宿る愛」と右手が語るとき、すずは子供の右手に手を添えながらこう言っているからだ。

「あんた… よう広島で生きとってくれんさったね」

「あんた」で始まるそのことばは、子供に宛てられているようでもあり、いますずの手によって握られた子供の右手に向けて言っているようにも聞こえる。「どこにでも宿る愛」。二つのコマでは、子供がすずの右肘を左手で握り、すずが子供の右手を左手で握っているのだが、それは二人がこの場で発明した新しい回路、新しい愛の宿らせ方に見える。

手紙はこのあと、物語の登場人物たちにことばをかけるように「もうこんな時爪を立てゝ 誰の背中も掻いてやれないが」と断ってから、さらりと「草々」で語り終える。結局、「突然失礼します」で始まったこの手紙の宛先に読者が含まれているのかどうか、結局確かなことはわからない。手紙の終えられ方から、手紙の宛先は物語の中できれいに閉じているのだ、と解釈することも不可能ではない。ともあれ、この手紙の語り手を、わたしはこうして思い出し、あまつさえその語りを紹介しながらさらに語ってしまっている。わたしはまんまと「しあはせの手紙」に引っかかったのかもしれない。つまるところ、手紙の意図がどうあれ、自分こそ手紙の宛先だと思った読み手は「しあはせの手紙」に荷担してしまうのだ。

*1 石井研堂「明治事物起源」 1 (ちくま文庫)p.157

*2 丸山 泰明 (2012)「「幸運の手紙」についての一考察 」国立歴史民俗博物館研究報告 vol.174 pp. 309 – 317.

『アニメーション版「この世界の片隅に」を捉え直す』の一覧

(1)姉妹は物語る

(2)『かく』時間

(3)流れる雲、流れる私

(4)空を過ぎるものたち

(5)三つの顔

(6)笹の因果

(7)紅の器

(8)虫たちの営み

(9)手紙の宛先

(10)爪

(11)こまい

(12)右手が知っていること

(13)サイレン

(14)食事の支度

(15)かまど

(16)遡行

記事や『この世界の片隅に』の感想はマンバで!

![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)