『はだしのゲン』で歌い語られるもののなかでも特に印象的なのが「壺坂霊験記」だ。ゲンが「ころは六月中のころ~~~夏とはいえど片いなか~~~」と唸る、あの曲である。

この「壺坂」は、ゲンと弟の進次の想い出の曲であり、『はだしのゲン』の物語の鍵となる曲でもあるのだが、マンガの中の「壺坂」を考える前に、「壺坂霊験記」をご存じない方のために少し解説を加えておこう。

浪曲「壺坂霊験記」は、盲目の沢市が、観音の霊力で開眼するという物語である。おおよそのあらすじはこうだ。沢市は、三つ違いの妻お里と暮らしている。お里は沢市の眼が見えるようにと、ひそかに壺坂山の観音さまに願をかけに通うようになる。最初は毎日どこに行くのか怪しみ責め立てた沢市だったが、お里の本心を知り感謝する。そしていよいよ満願の夜、お里は沢市と山に登る(ここで「妻は夫をいたわりつ、夫は妻を慕いつつ、頃は六月なかのころ、夏とはいえど片田舎」という名調子が演じられる)。しかし、その途上で沢市は将来を悲観し、持病のシャクが出たと偽ってお里に薬を取りに戻らせ、その間に谷に身を投げる。それを知ったお里もまた後を追って身を投げるのだが…

細田明弘氏の論考*1によれば、「壺坂霊験記」は、もともとは明治12年(1879)年、大阪千日前で行われた生人形の興行での一場面だった。これがその後、人形浄瑠璃となって初演され、さらに歌舞伎に移し替えられ、それぞれさまざまな増補・改訂を経て、独立した物語となったのだという。

この「壺坂」がさらに大流行したのは浪曲師の浪花亭綾太郎の名演のおかげである。「妻は夫をいたわりつ、夫は妻を慕いつつ」「頃は六月なかのころ、夏とはいえど片田舎」という名調子は大流行し、大正14年(1925年)にSP盤が出て以来、繰り返しレコード化された*2 。戦後も浪曲漫才で取り上げられたり、三波春夫の「名月綾太郎ぶし」で語り直されたので、わたしのように60年代生まれの人間でもこれらのフレーズには聞き覚えがある。最近では中村美律子の「壺坂情話」にも、間奏の聞かせどころで綾太郎の「壺坂」が取り入れられている。ゲンと進次が演じているのも、この浪曲版であろう。

YouTubeにあがっているのはその綾太郎ぶしのほんのさわりなのだが、ゲンの声を想像するのには役に立つ。ここで、ちょっときいてみよう。

【浪曲】浪花亭綾太郎 壷坂霊験記

「妻は夫を労りつつ夫は妻に慕いつつ~」 盲目の沢市と妻お里の夫婦愛。 おなじみの壷坂霊験記の一部になります。 音質は良くありません。

***

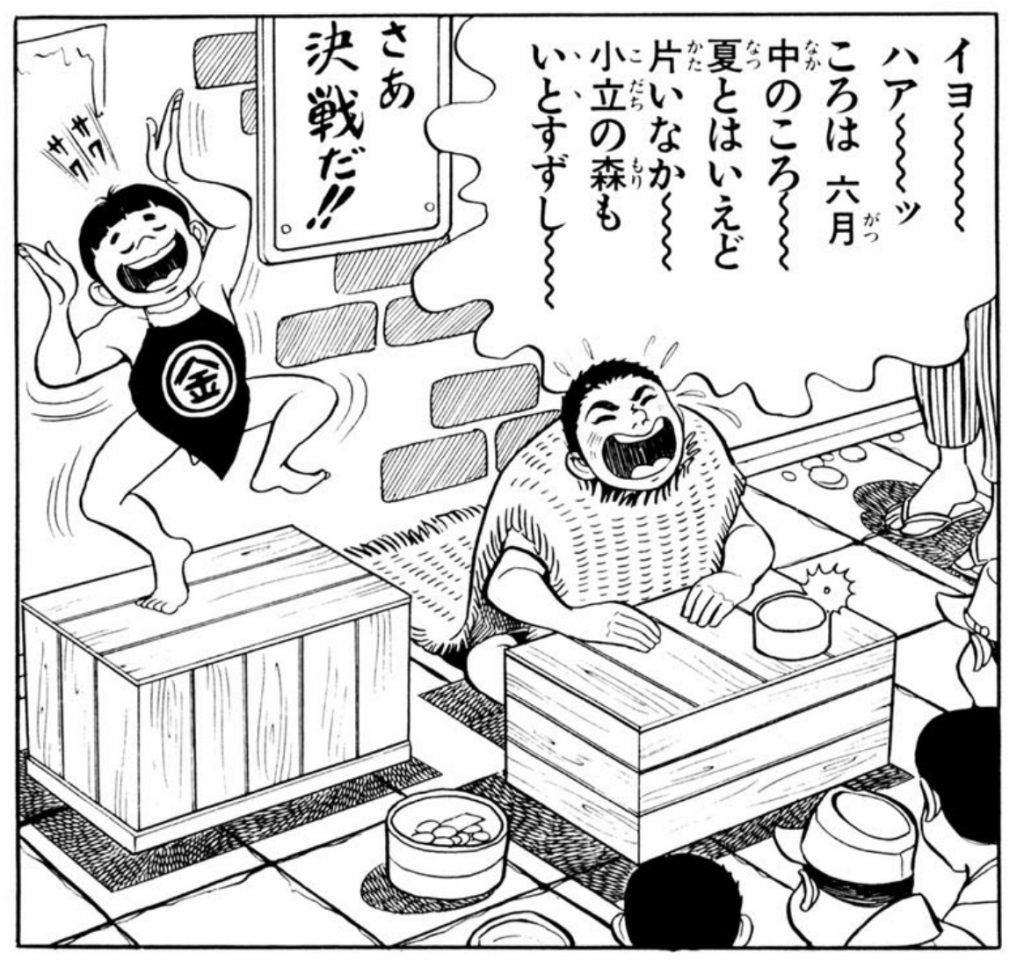

『はだしのゲン』で「壺坂」が最初に語られるのは、第一巻である。ゲンと弟の進次は、苦しい家計を助けようと、道ばたで乞食の格好をしながら、「壺坂」をおもしろおかしく語って、道行く人の喝采を受ける。

父親は、偶然二人の姿を目撃してしまい、帰ってきた兄弟を「もうこじきなんかするなよ」と抱きしめたあと、「おまえらの浪曲はうまかったぞ、かあさんにもひとつきかせてやれ」と、家族の前で改めて弁じさせる。

原爆で弟の進次をなくしたあと、ゲンは広島市のすぐそばにある似島(にのしま)に渡り、そこで米を手に入れるべく、とある民家の縁側にまぎれこむ。ゲンはそこで、かつて進次と演じた「壺坂」を演じることを思いつき、「ぼくが浪曲をきかせるから米をすこしわけてください」と、主(あるじ)に掛け合う。家族たちは「うまかったら米をやる やってみい」と、ほんの退屈しのぎのつもりできき始めるのだが、やがてゲンの声に真剣に聞き入り始める。

この場面に関して呉智英氏は、「『はだしのゲン』を読む」(河出書房者編集部編)で次のように書いている。

中沢啓治自身の体験か周りで見聞きした事実が話に重みを加えるのだろう。それだけではない。柳田国男が言うように盲目の琵琶法師が盲人の悲哀を語ることで物語の哀切さはいや増す。原爆で家族を亡くした少年が盲人の悲話を語り、聞く者の心をゆさぶるのは、まるで中世以来の土俗的芸能のありようがここに蘇っているようである。*3

この呉智英氏の指摘に触発されて、今回あらためて『ゲン』の「壺坂」の場面を読み返してみたのだが、そこでいくつか新たに思いついたことがあるので、ここに書き留めておきたい。注目するのは二人がいかなる役割分担を行っており、どのように吹きだしが分割されているかである。

まず、弟の進次とゲンとが道ばたで「壺坂」を演じている場面の続きをみてみよう。

ここではゲンが妻お里のセリフを語り、進次がすかさず沢市の様子を「ハイハイ」とおもしろおかしく演じている。浪曲は浪曲師と曲師(三味線)という組み合わせで行われるのだが、ゲンと進次は単に浪曲師、曲師という分担を守っているだけではない。節をうなる部分ではゲンが節、進次が三味線(ハア~ベンベン)という役回りだが、語りである「啖呵(たんか)」になると、一つの啖呵をゲンと進次の会話へと翻案している。さらに進次はときに歌舞伎や浄瑠璃の人形のごとく、沢市の真似までこなすわけだから、啖呵、曲師、人形の一人三役の大活躍。この自在な役割分担が、兄弟の大道芸をおもしろおかしくしているのだ。

特に注目しておきたいのは、「これ沢市つぁん みえない目でそんなにいそいではあぶないぞえ」というときの、ゲンと進次の役割分担だ。ゲンはあたかも妻であるかのように目を開けて後ろの進次を見やり、一方、進次は沢市を真似るように目をつぶっているところにまずは注意しておこう。

では次に、似島でのゲンによる「壺坂」の場面を見てみよう。

もはや進次はこの世にいない。しかし、ゲンが節を唸り出すと、コマの中には進次の姿が顕れる。ここで、重要なことは、先の場面とは違って、ゲンは目をつぶって節を歌い、啖呵を語っていることである。「これ沢市つぁん みえない目でそんなにいそいではあぶないぞえ」というとき、ゲンのそばにはもはや目を開いて見るべき進次の姿はない。しかし、ゲンは目をつぶることで、「ハイハイ」と答える進次を呼び出し、自分と進次とのやりとりをなぞろうとする。次のコマでゲンは「進次…進次…」とつぶらな瞳で画面の左を見る。そこには何も描かれてはいない。描かれていないがゆえに、もはやゲンの目は、見えないものを見ているのだとわかる。

そしてゲンは、幻の進次と会話しているだけではない。その極みで、ゲンは「ハア ベンベン ベンベン」と進次に成り代わって曲師の合いの手と三味の音を一人で演じる。これはもはや会話ではない、ゲンはかつて自分に曲師の合いの手を入れてくれた進次の声を自ら発し、進次自身になっている。コマに描かれているのは、進次の今際の際の姿であり、目をつぶることによってそのむごたらしい最期はありありと浮かんでしまうのだが、ゲンはそのまっただ中で我知らず進次自身になっている。そして、目をつぶりながら進次を呼び出し、進次になることで、目の見えない沢市の想念を語り、沢市の想念のあり方までも呼びだそうとする。「元のうなる浪曲は進次とのたのしかったおもいでとなって 声は潮鳴りのごとくひびきわたりきく者の胸におしよせしめつけた…」。

「壺坂」の物語は、身投げした二人が観音様の霊験によって息を吹き返し、沢市が開眼することで終わる。進次はこの世に戻ってくることはない。しかし、ゲンは「ハア ベンベン ベンベン」という吹きだしによって、自身の声を進次の声としてこの世に吹き返す。

ゲンは見ないことによって、見えないものを、そしてききえない声を顕わにしている。わたしたちはゲンの「見ないこと」の力に浪曲「壺坂霊験記」を通して近づき、ゲンの声の凄まじさに思い至るのである。

*1 細田明宏(2009)「勝諺蔵の歌舞伎『西国三拾三所観音霊験記』」 帝京大学文学部紀要 日本文化学 (40), 179-215.

*2 北川純子 (2012) 「浪花亭綾太郎《壷坂霊験記》の二種の録音の分析」 大阪教育大学紀要 第I部門 人文科学, 61(1), 1-18.

*3 呉智英(2014)「陳腐化した正義の枠を超えて―『はだしのゲン』を読み抜くために」 『『はだしのゲン』を読む』河出書房新社

マンバに『はだしのゲン』のクチコミを書いてみませんか?印象に残った台詞やシーンについて一言でOK!お待ちしています!!

![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)