昨2022年もまた、海外マンガの傑作がいくつか翻訳された。ソン・アラム『大邱の夜、ソウルの夜』(吉良佳奈江訳、ころから※この作品についてはこちらで紹介している)、エイドリアン・トミネ『長距離漫画家の孤独』(長澤あかね訳、国書刊行会)、游珮芸、周見信『台湾の少年』(既刊4巻、倉本知明訳、岩波書店)、そしてもちろん筆者が編集主幹を務めているサウザンコミックスのMK・サーウィック『テイキング・ターンズ HIV/エイズケア371病棟の物語』(中垣恒太郎、濱田真紀訳、サウザンブックス社)、エティエンヌ・ダヴォドー『ワイン知らず、マンガ知らず』(京藤好男監修、大西愛子訳、サウザンブックス社)、原作:楊双子、作画:星期一回収日『綺譚花物語』(黒木夏兒訳、サウザンブックス社)……。

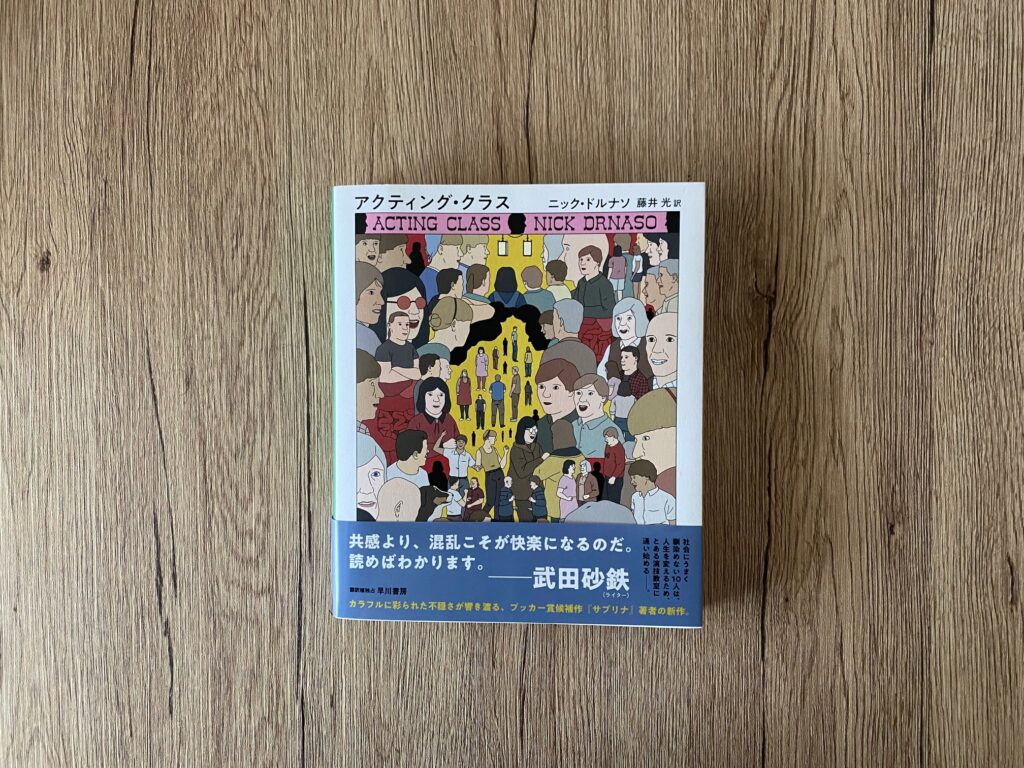

改めて振り返ると、2022年は案外、海外マンガ豊作の年だったのかなという感じだが、その1年を締めくくるのにふさわしい北米発のグラフィックノベルが12月に刊行された。ニック・ドルナソ『アクティング・クラス』(藤井光訳、早川書房)である。

海外マンガ好きにはもはや説明不要だろうが、ニック・ドルナソとはアメリカ人のコミック・アーティストで、『サブリナ』(藤井光訳、早川書房、2019年)の作者である。この作品がイギリスの権威ある文学賞「ブッカー賞」のロングリストにグラフィックノベル=マンガとして初めてノミネートされるや、ドルナソはたちまち世界中で注目を集める作家になった。以前、マンバ通信の連載「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界マンガ」で紹介しているので、まだ読んでいないという人がいたら、まずはそちら(「第7回 ソーシャルメディア全盛時代に起きたある事件の顛末──ニック・ドルナソ『サブリナ』」)をぜひお読みいただきたい。

『サブリナ』の衝撃もあって、ニック・ドルナソには既に巨匠の風格が漂っている(最近では珍しく海外のマンガ家だてらに『POPEYE』2022年11月号「特集:僕にとっての、漫画のスタンダード。」に取り上げられ、クリス・ウェアと並んでインタビューを受けていたりもするだけになおさらである)が、とはいえ、『アクティング・クラス』は、彼のまだ3作目に過ぎない。原書は前2作(未邦訳の『Beverly』と『サブリナ』)と同じく、カナダのモントリオールに拠点を置くドローン・アンド・クォータリー(Drawn & Quarterly)社から、昨2022年の8月に刊行された。この手のグラフィックノベルは発売からだいぶ経ってようやく翻訳されるか、何ならいつまでも翻訳出版されないことが多いのだが(現にサウザンコミックス第6弾デイヴィッド・マッズケリ『アステリオス・ポリプ』は傑作の誉れ高い作品だが、原書の発売から実に14年を経て、来年2023年にようやく翻訳出版される予定である)、若手作家の3作目の作品が、現地での発売からわずか4カ月後に日本語で読めるというスピード感は、実にありがたい。

***

物語はデニスとロージーという中年の男女が飲食店で対話をする場面から始まる。どうやらふたりは、その日、初対面でデートをしているらしく、ぎこちない手探りのやりとりが繰り広げられていく。ところが、やがて会話の雲行きが怪しくなり、実はふたりが夫婦で、すっかり冷え切った関係を再び温め直すために、初めて出会った演技をしていることが判明する。

続いて、母親が幼い息子を抱きかかえ、寝かしつけている場面に切り替わる。母親は30歳のレイアン、息子は3歳のマーカス。レイアンは喉の渇きと腕のしびれが気になってはいるものの、息子とふたりきりで過ごすその貴重な時間が終わってしまうことを惜しみ、なかなか彼を下ろせないでいる。不意にマーカスが目を覚まし、「部屋の隅にいるあの男の人はだれ?」と不穏なことを言い出す。

またもや場面が切り替わり、今度はあるカップルの自宅が描かれる。ホームパーティーが終わったあとらしい。もう朝の4時で、招待客はみな帰っていったのだが、知り合いの誰かが連れてきたらしいエンジェルという女性が、ひとりリビングに居座り、なかなか帰ろうとしない……。

このように、物語は冒頭からさまざまな人物の日常のひとコマを切り取っていく。絵画教室でヌードモデルを務める男性トマス、その教室に通う高齢女性のグロリアと彼女の孫で初めて絵画教室にやってきたベス、とある会社で働いているが、どうやら同僚たちとうまくやれていないらしいルー。のちに整体師をしている女性ダニエルとフードバンクのスタッフを務める男性ニールも加わる。

家庭で、職場で、あるいは社会のただ中で、彼らはコミュニケーションに難を抱え、孤独にさいなまれている。そんな折、彼らはそれぞれ、何らかの形で、誰でも歓迎という演技教室(アクティング・クラス)の存在を知り、その無料体験に参加することになる。

講師のジョン・スミスは、彼の話を信じるなら、人を教え始めてはや35年というその道のベテランである。挨拶もそこそこに演技教室が始まる。とはいえ、手取り足取り指導がなされるわけではない。参加者にはある役割だけが与えられ、その後は何の指針もないまま、即興で役になりきることが求められる。

無料体験の2回目、今度は全員が参加する形で即興のお芝居が行われる。みながあるホームパーティーに参加しているという設定である。パーティーの主催者、建物の大家、招待者、飼い犬(!)といった役割や、人間性、人間関係は決められるが、今回も脚本があるわけではない。いざお芝居が始まると、コミュニティーセンターの体育館が居心地のいいリビングに一変する。

ところが、お芝居が進むにつれ、楽しいパーティーは不吉な空気をまとい始める。誰かを殺さなきゃいけないとしたら本当に殺すかといった剣呑な会話がなされ、何人かの参加者については、まるで役に支配されでもしたかのように、現実とお芝居の境界が曖昧になっていく。エンジェルなどは、役に没頭するあまり、友達と会わなきゃと言ってパーティーを辞去し、外に飛び出したまま行方をくらませてしまう。

やがて演技教室の体験は参加者の現実世界を侵食していく。前回の教室以来、エンジェルは何の連絡もなく仕事を無断欠勤し続けている。整体師のダニエルは客とトラブルを起こし、仕事をクビになってしまう。演技教室でのお芝居の最中に人の財布を盗もうとしていたところをグロリアに見とがめられたトマスは、絵画教室でヌードモデルをしていても、彼女の視線が気になって仕方がない。レイアンは息子のマーカスの抑えのきかない癇癪に悩まされる……。もっとも、演技教室の影響はネガティブなものだけとは限らない。フードバンクのスタッフとして家を回って寄付集めをしているニールは、別人格を作り上げることで、自信をもってやりとりできるようになる。

いずれにせよ、参加者たちはさまざまな問題に直面し、違和感を抱えながらも、演技教室の無料体験に参加し続け、迷宮めいたお芝居の世界に一層深くはまり込んでいくことになる。

***

2回目の無料体験の冒頭で、講師のジョンは参加者の面々に向かって、一見挑発的な発言をする。「思うに、みんな自分が社会不適合者だと思うからここに来ている。違うかな?」(P38)。もちろん参加者たちはムッとするが、この作品をここまで読み進めてきた読者にしてみれば、その指摘が当たらずとも遠からずであることは明白である。

以前、やはり「海外マンガだってマンガなんですけど―邦訳で読む10年代の世界マンガ」で、アンナ・フィスケ『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』(枇谷玲子訳、晶文社、2019年)という作品を紹介したが(第8回 私たちには会話が必要だ―アンナ・フィスケ『話し足りないことはない?―対人不安が和らぐグループセラピー』)、『アクティング・クラス』で演技教室に参加する登場人物たちが抱えている問題は、『話し足りないことはない?』の中で対人不安に悩まされている登場人物たちが直面している問題からそう遠いものではない。参加者たちはコミュニケーションの困難に悩まされているのであり、

とはいえ、講師のジョンは、社会不適合者という言葉で参加者たちを侮辱するつもりは一切ないと補足する。「みなさんがここにいるのは、普通の日常から外れていると感じるからだ。新しい世界を見てみたいと思っている」(P39)。ジョンにしてみれば、彼らは社会からこぼれ落ちた弱者などではなく、社会に飽き足らない探求者なのだ。こうしてジョンにいざなわれるまま、参加者たちは演技の魔術的な力を自ら体験することになる。

それにしても、ジョンの目的はいったいなんなのだろう? 彼はこんなことを語っている。「前に読んだ記事では、なんらかの信念を持っている人は統計的に長生きするという研究結果が出ていた。幸せな人も同じく長生きする」、「それが私たちの目指すところだ。なにかを信じること。幸せでいること」(P90)。

はたしてジョンの言う通り、「なにかを信じる」先に「幸せ」はあるのだろうか? ジョンの演技教室はコミュニケーションの困難を癒すカウンセリングなのか、それとも参加者たちを催眠術めいた力で幻想の檻の中に閉じ込める一種の洗脳なのか。答えはぜひ作品を直接読んで考えていただきたい。