原作とアニメーションの相違の中でも、もっとも気になる箇所の一つが「水鳥の青葉」の中でのすずの台詞だ。原作ですずがリヤカーを押しながら刈谷さんに語りかけることばは次のようなものだ。

生きとろうが死んどろうが

もう会えん人が居ってものがあって

うちしか持っとらんそれの記憶がある

うちはその記憶の器としてこの世界に在り続けるしかないんですよね

(下線は筆者)

原作では、この「記憶の器」ということばが大きな鍵となっている。それが何を意味するかを考えるために、花見の頃、リンが桜の樹の上ですずに言った次のことばを思い出してみよう。

ねえすずさん

人が死んだら記憶も消えて無うなる

秘密は無かったことになる

それはそれでゼイタクなことかもしれんよ

自分専用のお茶碗と同じくらいにね

(下線は筆者)

リンのことばは、記憶=秘密の器としての人の生のことを語ろうとしている。リンにとって、「記憶」と「秘密」とが結びつくことは、リンと周作との叶わぬ仲、そしてお女郎さんとしてのリンの生き方からくる必然だ。しかし、戦後のすずにとってはどうか。空襲によって、リンからもらったテルの紅の器も、リンにあげたりんどうの器も砕けてしまった。晴美がいなくなり、右手が失われた。何より、自分がリンを知っていることを周作に明かし、リンと周作とのことを「秘密でなくしてしもうた」。

それでもなお、すずは、リンが結びつけた「記憶/秘密/自分専用のお茶碗」という謎を引き継いで、自身のことを「記憶の器」と言う。こわれやすい器、自らは何をよそわれるのかを知らない器に自身をなぞらえる。それは、海岸に立つ哲の笑顔を見たからだ。

哲さん

いまあなたの笑顔の端に

波を切る青葉が宿っていた

うさぎの跳ねる海が

さぎの渡る空が宿っていた

わたしがちいさく

晴美さんがちいさく宿っていた

どうやら、すずの言う「記憶の器」とは、自分の意志で何かをとどめたり、いつまでも覚えておこうとするような主体を言っているのではないらしい。むしろ、「記憶」の方が主体なのだ。人の意志や意識のあるなしにかかわらず、切れ切れの記憶たちは、人の表情や小さなしぐさを見つけては、ちょうどよいねぐらを見つけるように、そこに宿ってしまう。その宿りの場所を、すずは「器」と呼ぶ。

すずはさらに、吹きだしの外で次のように言う。

わたしのこの世界で出会ったすべては

わたしの笑うまなじりに

涙する鼻の奥に

寄せる眉間に

ふり仰ぐ頸に宿っている

すずは、哲の表情を見ることによって、人は記憶たちを宿す一つの器であることを知り、自分もまた、表情を浮かべるごとに記憶たちを宿しているのだと知る。哲が我知らずその表情にさまざまな記憶を宿し、器となっているのと同じように、すずも笑い、泣くたびに、自身に記憶を宿し、器となっているに違いない。哲とすずはすれ違っていく。器と器。

だから、すずが続けて言う「笑うたびに思い出します」ということばも、思い出すという意思表示というより、我知らず「記憶の器」になっていくであろう自身のあり方を言っているのだろう。

晴美さんとは一緒に笑うた記憶しかない

じゃけえ笑うたびに思い出します

たぶんずっと何十年経っても

このように「記憶」ということばは原作の鍵となっているのだが、アニメーションでは、同じ場面で「記憶」ということばは用いられていない。理由は、いくつか推測できる。ひとつには、アニメーション版ではリンのエピソードの多くが省かれており、「記憶=秘密」という含意を使えないこと。そして「うちはその記憶の器としてこの世界に在り続けるしかないんですよね」ということばは、マンガの文字表現としては成立するのだが、それを刈谷さんに向けて声として発したならば、おそらく唐突な硬いことばに響くかもしれない、ということ。

では、同じ場面でアニメーションの中のすずは、何を語っているだろう。まず観る者が気づくのは、アニメーションでは、笑顔の連鎖が置かれていることだ。すずと刈谷さんがリヤカーで呉の港にさしかかると、哲の声が幻想のように響く。「わしを思い出すなら、笑うてくれ」。すずがはっとすると、向こうの海岸べりに、ぽつんと立っている哲の姿がある。すずは哲に次のように心の中で呼びかける。

「哲さん、いま、あんたの笑顔の端に、うさぎのはねる海が、さぎの渡る空が、宿っとった。」

すると、急に、晴美の笑い声がする。その声は、着底した青葉に浮力を与え、波のうさぎを呼び出し、水鳥の舞う空の領域へと船を丸ごと泳がせる。哲の「笑うてくれ」という声から哲の笑顔、そして晴美の笑い声へと橋渡しされた「笑い」のイメージの連鎖は、次のすずのことばへと続く。

晴美さんはよう笑うてじゃし

晴美さんのことは、笑うて思い出しちゃろう思います。

この先ずっと、うちは笑顔のいれもんなんです。

(下線は筆者)

アニメーションの中で何ごとも感じたままに語るすずが「いれもん」のような比喩を使うのは珍しく、この「笑顔のいれもん」ということばは強く印象に残る。そして、原作を読んだ者はこの「いれもん」からすぐさま、「器」ということばを想起するだろう。「笑顔のいれもん」は、明らかに「記憶の器」を言い換えたものだ。このアニメーション版のシークエンスにどのような意味を読み取ることができるかは、「右手が知っていること」の回ですでに記したので参照していただきたい。

しかし、この晴美についての台詞には、いくつか見逃せない相違がある。一つは、「笑うたびに思い出します」が「笑うて思い出しちゃろう思います」となっている点、そして「記憶」が「笑顔」になっている点だ。

すでに見たように、原作の「笑うたびに思い出します」には、どこか人の意志では届かない、記憶の宿となってしまう人のあり方が表れていた。それに対し、アニメーションのすずは「思い出しちゃろう思います」と、記憶を想起することを、やや主体的な口調で語っている。

そして原作のすずは、何も笑うことだけの存在として自身を「器」として見いだしたわけではない。それはすずが次のように自身に宿る記憶を見いだしていることからわかる。「わたしの笑うまなじりに/涙する鼻の奥に/寄せる眉間に/ふり仰ぐ頸に宿っている」。あらゆる表情に記憶は宿り、すずを記憶で充たし、すずを器にする。

以上の相違を考えると、記憶を主体的に思い出そうとしている点、あらゆる表情の中から笑いだけを取りだし、笑いのイメージの連鎖によって「笑顔のいれもん」ということばを引き出している点で、アニメーション版は、原作の豊かさを取り逃しているのではないか、と考えたくなる。

いや、それはあまりにも、台詞と声のみに偏った捉え方かもしれない。というのも、わたしはアニメーション版のこの場面で、原作にも、そして台詞にも直接は表れない、あるイメージの連鎖に虚を突かれたからだ。

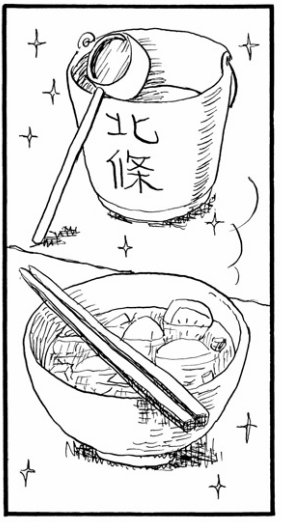

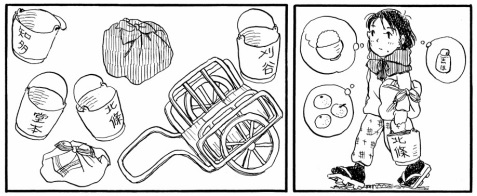

バケツである。

すずと刈谷さんは、リヤカーでバケツを運んでいる。このバケツが海水を入れたものであること、そしてそれが当時の貴重な塩分源であったことは、原作でも示されている。しかし、アニメーション版ではそれ以上の奇妙な連想を引き起こさせる。というのも、アニメーション版では、リヤカーに並んだバケツは次の{}内のタイミングで、アップになるからだ。

すず: この先ずっと、うちは笑顔のいれもんなんです。

刈谷: ほうよ、泣いてばっかり{じゃもったいない。

二人: 塩分がね~}

刈谷さんの「もったいない」という声に合わせて、なぜかリヤカーが大写しになり、バケツを充たした海水が揺れている。その揺れは、すずの「笑顔のいれもん」ということば、刈谷さんの「泣いてばっかりじゃ」ということばと連なることで、まるでバケツを「涙のいれもん」のように見せるのである。

刈谷さんとすずが押すリヤカーに、バケツは規則正しく並んでいる。バケツは海水の宿りを受け入れ、あたかも涙をたたえた身体のように、海岸をゆっくり運ばれていく。いや、さらに言うなら、バケツだけでなく、バケツとともに揺らされている魚も蜜柑も大根も芋も、あたかも人が表すさまざまな表情のように、リヤカーの上で揺れながら、刈谷さんとすずによって運ばれている。二人はお互いの喪ったものについて語り合いながら、それぞれの記憶を宿した自身の身体を運ぶように、このリヤカーを運んでいる。

そして、バケツには、もう一つ、原作とアニメーションで異なっている点がある。それは、数である。原作では北條家、知多家、刈谷家、堂本家の4つのバケツが描かれているのに対して、アニメーションではなぜか6つのバケツが描かれており、それぞれがどの家のものかは明示されていない。

バケツごときが4つでも6つでもどうでもいいじゃないか、と思われるかもしれないが、おそらくこの数の変更は単なる偶然ではない。なぜなら、6つのバケツの乗ったリヤカーのアップは、次の北條家の食卓場面にさっと切り替わるのだが、その食卓を囲んでいるのは、円太郎、叔父、伯母、サン、径子、すずの6人なのである。6と6。この数の一致によって、あたかも海水をたたえた6つの「いれもん」は、そのまま北條家の6人に入れ替わったような印象を与える。そして二つのショットを続けて見ることで、観客はリヤカーのバケツに強い印象を受けるだけでなく、リヤカーで揺れながら大切に運ばれていたものは単に海水の入ったバケツではなく家族の身体だったのではないかという、不思議なイメージの連鎖を受け取ることになる。

「晴美さんのことは、笑うて思い出しちゃろう思います。この先ずっと、うちは笑顔のいれもんなんです」という、すずのことばは、バケツのようないれもん、そこで揺れている海水を導きだし、台詞には表れない「器」のあり方を呼び出しているのである。

「水鳥の青葉」でのすずのことばで、「記憶の器」と並んで重要なのが「宿る」という表現だ。記憶を頭に入れるのでも、心にとどめるのでもなく、記憶が「宿る」。あたかも光や影が人の意志にかかわらず表情に宿るように、すずの記憶は表情に「宿る」。

この「宿る」ということばは、最終回「しあはせの手紙」でも、右手によって用いられる。右手はこう綴る。「どこにでも宿る愛」。

右手は、まるで読者に語りかけるように「貴方」に愛について語るのだが、その口調はけしておだやかではない。「貴方などこの世界のほんの切れっ端にすぎないのだから」「しかもその貴方すら懐かしい切れ切れの誰かや何かの寄せ集めにすぎないのだから」。すぎないすぎないと、貴方はずいぶんな言われようだけれど、これらの切れっ端、切れ切れは、次のように殊勝に記し直されて、ついこちらはほろりと来る。

「あちこちに宿る切れ切れのわたしの愛」

ここで読者は、切れっ端、切れ切れとは、右手によって綴られた手紙のことばのようなものであり、それはすずが「水鳥の青葉」で言っていた「わたしのこの世界で出会ったすべては…宿っている」ということばと照応していることに気づく。綴られた右手の愛は、あちこちに切れ切れに宿る。その「あちこち」とは、たとえばすずの笑うまなじり、すずの涙する鼻の奥、すずの寄せる眉間、すずのふり仰ぐ頸である。右手は文字を綴り、絵を描く。綴り、描かれたものは人の表情やしぐさに宿る。

右手は記憶を綴り、記憶はすずに宿る。『この世界の片隅に』は、右手とすずの物語であるとともに、切れ切れを宿す器の物語でもある。そして、切れ切れとなって宿る右手の愛の物語であるとともに、右手によって綴られたものに宿られつつある読者の物語でもある。

「宿る」ということばは、つつましいようでずうずうしいことばだ。「宿る」者は、自分の住み処が仮の「宿」であることを知っているという程度には、自分の存在のはかなさを自覚している。その一方で、「やどりぎ」のように、ちゃっかり相手の体に食い込んで、しまいには母屋を取ってしまうイメージもある。ウイルスの感染先 host を「宿主」と訳したのは誰か知らないが、「宿る」行為のもつ小ささとずうずうしさをうまく言い当てている。

そういえば、こうの史代のもう一つの名作「長い道」のあとがきに、彼女はこう書いていた。「貴方の心の、現実の華やかな思い出の谷間に、偽物のおかしな恋が小さく居座りますように」

「小さく居座る」という絶妙につつましくかつずうずうしい言い方がとどめとなり、『長い道』を読んだわたしはかつて、まんまと物語に居座られてしまった。それは、右手の綴ることばのつつましくもずうずうしい宿り方に、よく似ている。『この世界の片隅に』を読んだわたしは、はたしてよき宿し手だろうか。いや、よいか悪いかと考えたところで、自分でよしあしを操る術もなく、身ひとつ抱え身振りを漏らしながらその身振りに切れ切れのことばを宿してしまう、そのような人のあり方を『この世界の片隅に』はわたしに宿らせる。バケツの水が揺れている。

「アニメーション版『この世界の片隅に』を捉え直す」の一覧

(1)姉妹は物語る

(2)『かく』時間

(3)流れる雲、流れる私

(4)空を過ぎるものたち

(5)三つの顔

(6)笹の因果

(7)紅の器

(8)虫たちの営み

(9)手紙の宛先

(10)爪

(11)こまい

(12)右手が知っていること

(13)サイレン

(14)食事の支度

(15)かまど

(16)遡行

(17)風呂敷包み

(18)「バケツの宿」(最終回)

こちらの記事もあわせてご覧ください。

片渕須直×細馬宏通トークセッション 「この世界の片隅に」の、そのまた片隅に(前編)

作品の細部にまでこだわって描写する監督・片渕須直。作品の細部を読み解こうとする研究者・細馬宏通。「この世界の片隅に」をめぐって、この二人のトークセッションが行なわれた。聞き手も受け手も、ものすごく細かいところについて語っていて、思わず「こまけー!」と声が出そうになるのだが、しかし読めば読むほど、原作も映画も本当に丁寧に作られた作品であることがしっかりと伝わってくるトークになっている。観客は原…

片渕須直×細馬宏通トークセッション 「この世界の片隅に」の、そのまた片隅に(中編)

細馬 僕がこの映画すごいと思ったのは、ものすごく早いでしょう? 笑いどころで「ワハハ」と笑ってる間にもうスイっと次が始まっちゃう。本当に油断ならない。一番油断ならないと思ったのは、波のうさぎのところから、昭和18年くらいまで3つの時代が入ってきてますよね。20秒くらいの間に、「卒業しました」「日米開戦しました」「お兄ちゃん兵隊に行きました」って。 …

片渕須直×細馬宏通トークセッション 「この世界の片隅に」の、そのまた片隅に(後編)

細馬 うちの母親は戦後に中学校の教師になって、阿賀とか蒲刈のほうに教えに行ってて、そのへんウロウロしてたみたいですね。 片渕 阿賀とか広とか、本当に狭いエリアですけどね。(広域合併される前の)呉って本当に狭いんですよ。どこへでも歩いていけるくらい。あの碁盤目になってるところ、1キロ四方くらいじゃないですかね。それくらい狭いところに40万人いた。 細馬 すごい密度ですよね。僕この前、久しぶりに

片渕須直×細馬宏通トークセッション 「この世界の片隅に」の、そのまた片隅に(打ち上げ編)

(打ち上げの酒場にて) 細馬 萩尾望都の名前が出てきましたけど、僕は監督が少女マンガを読み込んでるほうなのかと思ってました。 片渕 そうでもないと思いますよ。 …

記事や『この世界の片隅に』の感想はマンバにもたくさん集まっています!

![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)