前回は台湾発のグラフィックノベル、游珮芸、周見信『台湾の少年』(倉本知明訳、全4巻、岩波書店、2022~2023年)を紹介した。戦前から現在にいたる激動の台湾史を実在の人物を主人公に据えて描いた作品である。今回はその『台湾の少年』とぜひ併せて読んでほしい作品を紹介しよう。李昆武、フィリップ・オティエ『チャイニーズ・ライフ―激動の中国を生きたある中国人画家の物語』(上下、野嶋剛訳、明石書店、2013年)である。

作者のひとり李昆武は1955年生まれの中国人。中国雲南省の共産党機関紙『雲南日報』で挿絵やマンガを担当した記者で、本書は彼の自伝である。作画は李昆武自身が手がけている。興味深いことに、本書はもともと、中国ではなく、フランス・ベルギーで出版された。版元は日本のマンガのフランス語訳を多く手がけるカナ(Kana)社で、本書の原書は2009年から2011年にかけて、『Une vie chinoise』というタイトルで全3巻で刊行されている。つまり、作者こそ中国人だが、本書は実はフランス語圏のマンガ” バンド・デシネ”なのである。フランス・ベルギーでの刊行に当たって尽力し、本書を一緒に作り上げたのが、もうひとりの作者でフランス人のフィリップ・オティエなのだろう。

日本語版上巻の冒頭に、フィリップ・オティエが李昆武に自伝マンガを描けと提案するシーンがある。李昆武は「俺はそのへんの中国人と変わらんぞ/誰がこんな平凡な男の話に興味があると思う?」と怪訝な顔をするが、フィリップ・オティエは「そこが大事なんだ/外国人は、君のような人を通して中国を知るべきなんだ」(上巻、P5)と答える。

その対話がなされたのは2005年ということになっているが、そのしばらく前、フランス・ベルギーでは自伝的なバンド・デシネのちょっとしたブームがあり、ダヴィッド・ベー『大発作』(監修:フレデリック・ボワレ、訳・グラフィックアダプテーション:関澄かおる、明石書店、2007年)やマルジャン・サトラピ『ペルセポリス』(全2巻、園田恵子訳、バジリコ、2005年)といったヒット作も生まれている。とりわけ『ペルセポリス』は歴史の流れに翻弄される個人の半生を描いた作品で、グラフィックノベルの傑作として、今や世界中で読まれている作品である。フィリップ・オティエが李昆武に本書の執筆を提案したのは、そういった文脈があったからこそだろう。

「訳者解説」によると、本書『チャイニーズ・ライフ』は、まずはフランス・ベルギーで刊行され、欧米の複数の言語に翻訳されたのち、2013年には中国でも出版され、同年、「中国漫画大賞」を受賞している。欧米で出版された中国人作家の作品が、欧米で高い評価を受け、逆輸入される流れが非常に興味深い。ちなみに本書は日本でも、邦訳版が出版された翌年の2014年、第18回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門優秀賞に輝いている。

***

原書がもともと全3巻ということもあって、本書は3部構成となっている。第1部が「父の時代」(第1~3章)、第2部が「党の時代」(第4~6章)、そして第3部が「金の時代」(第7~10章)である。以下、それぞれ簡単に紹介しておこう。

第1部「父の時代」は、1950年の作者・李昆武の両親の出会いから1976年に毛沢東が亡くなるまでを描く。李昆武の父親は中国西南部の雲南省で共産党の幹部を務めていた人物である。彼は山間部への遠征の最中に李昆武の母親と出会い、その後ふたりは結婚。5年後の1955年に李昆武が生まれた。李昆武の幼少期は比較的恵まれたものだったが、1958年から1961年にかけて中国政府主導で行われた大躍進政策のせいで状況が一変する。大躍進政策とは、農工業の成長を通じて、アメリカやイギリスの国力を追い抜くことを目指した運動の総称だが、見通しの甘さから各所に混乱を招き、結果、中国は未曽有の大飢饉に見舞われる。その混乱が終息したのも束の間、1966年には文化大革命が始まる。黒五類(地主、富農、反動主義者、犯罪者、右派)や伝統的な中国文化への批判が厳しくなる中で、地主の家系に生まれた李昆武の父親は、共産党の幹部であったにもかかわらず拘束され、再教育を施されることになる。高校を卒業した李昆武は、「人民解放軍がいなければ、人民は何もないに等しい」という毛沢東の言葉を信じ、家族のもとを離れ、兵士として働くことになる。やがて、1976年に毛沢東が亡くなると、10年に及んだ文化大革命も終わりを迎える。

第2部「党の時代」は、文化大革命の終了後の1977年から1980年までを描く。文化大革命の混乱が終わると、人々の暮らしはすっかり元通りなった。李昆武の父親も共産党の幹部に復職する。李昆武自身も共産党への入党を目指すが、もともと家系が地主の家柄だったこともあり、なかなか認められない。ところが、鄧小平が中国の最高指導者の地位に就き、中国が改革開放路線に舵を切ることで、風向きが変わる。李昆武は絵の実力を買われ、軍の宣伝文化工作担当として働くことになり、その功績が認められ、彼は念願の共産党入党を果たす。1980年、李昆武は7年間の軍人生活を終え、家族のいる雲南省の省都・昆明に戻る。その年、彼は父親を失う一方で、共産党の機関紙『雲南日報』の美術記者として、第二の人生を歩み始めることとなる。

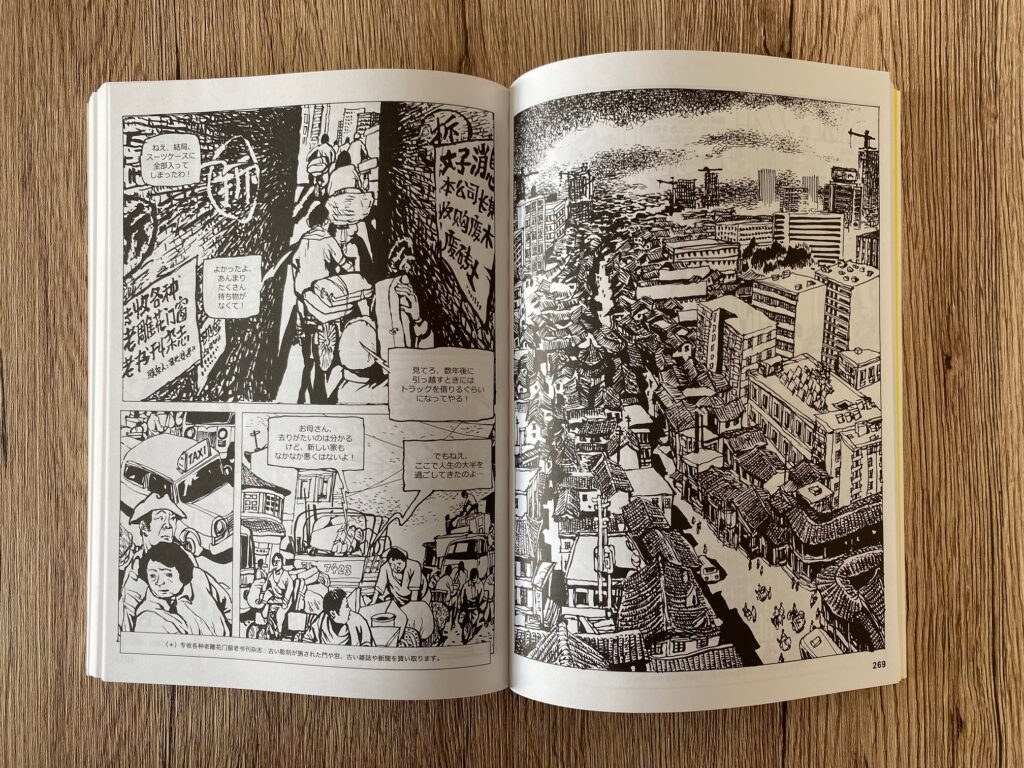

第3部「金の時代」では、第二の人生を歩み始めた李昆武の1980年から2009年までの暮らしぶりが描かれる。その30年間は、彼が暮らす昆明という都市、さらには中国そのものが劇的な変化を遂げた時代でもあった。結婚し、息子を儲けた李昆武だが、やがて妻とは離婚。母親の手を借りながら、子育てに奮闘することになる。改革開放政策のもと、中国は劇的な発展を遂げようとしていた。生活は便利になるばかり。田舎からやってきた働き盛りの若者たちで都会が活況を呈する一方で、田舎では過疎化が進行する。時代の流れに追いつけず、没落する人もいれば、事業を始め、見事一山当てる人もいる。くず鉄屋から華麗なる転身を遂げ、「江川三道菜」というチェーンレストランを開いた李栄玉や、大山ミネラルウォーターを経営する山勇国は、後者の代表である。李昆武は記者として、その様子を見守っていく。やがて彼自身、中国の地方都市・昆明を飛び立ち、フランスで展覧会を開き、マンガを出版するまでになる。

***

本書『チャイニーズ・ライフ』の魅力は、戦後中国の激動の歩みが、ある市民の目を通して描かれるという点に尽きるだろう。対象となる期間は作者・李昆武の両親が出会った1950年から2009年の年末までの60年間。物語の舞台はほぼ一貫して雲南省の省都・昆明である。第二次世界大戦が終わって産声を上げたばかりの中華人民共和国が、世界有数の超大国となっていく過程が、昆明という地方都市から定点観測されていく。

本書が扱う期間の大部分は、冒頭で触れた游珮芸、周見信『台湾の少年』と重なっている。それだけに、両者を比較すると、中国と台湾の関係性や相違が改めて感じられて、非常に興味深い。それこそ、第二次世界大戦後、国共内戦で敗れた中国国民党が台湾に渡って作った社会を描いたのが『台湾の少年』なのであり、勝利した中国共産党が中国で作った社会を描いたのが『チャイニーズ・ライフ』なのだ。

『台湾の少年』で、主人公・蔡焜霖は、白色テロのあおりを受け、1950年から60年にかけて、10年間も強制収容所に拘束された。その体験が彼の人生を大きく左右し、彼は今なおその体験と向き合っている。『チャイニーズ・ライフ』でも、主人公・李昆武の父親が、文化大革命の影響で、1967年から1977年まで、やはり10年間、幹部学校に拘束され、再教育を施されるという経験をしている。文化大革命が終わり、10年の時を経て、ようやく夫と再会した李昆武の母親は、こうつぶやく。「なぜ毛主席が文化大革命を始めたか分からないの…私たちの人生の10年を台無しにして!」。それに対して父親はこう返答する。「そんなことを言っちゃいけないよ。もう終わったことだ」(上巻、P284)。まるで他人事のような反応だが、10年間にも及ぶ拘束が彼の人生に大きな爪痕を残さなかったはずはない。一個人にはどうすることもできない巨大な力をどうにかやりすごし、理不尽であることは承知の上で、それでも前を向いて生きていかざるをえない、中国に生きる人々のたくましさとも諦念とも言えそうなものが、ここからは感じられる。

こういった感覚は、第7章の1989年6月4日に起きた天安門事件をどう振り返るかという場面で、今度は作者・李昆武自身の考えという形で繰り返される。彼はその事件のために苦しみ、命まで失った人がいること、国際的な批判が大きいことは承知の上で、「20世紀を通じてあらゆる苦難と屈辱を味わった」中国の発展のためには、何よりもまず「秩序と安定」が必要なのだと強調している。それは「無難で安全な公式発言」ではなく、「私の内心に深く刻まれた、多くの中国人の間に共有される考え方」(下巻、P163)なのだと。正直ここは、わかる部分もあるし、わかりたくない部分もある、もやもやする場面なのだが、そういうことが描かれていることにこそ、本書の価値があるのだと思う。この点については、訳者も「訳者解説」で触れているので、ぜひ本編と併せて、お読みいただきたい。

物語は、中国が建国60周年を迎えた2009年の大晦日12月31日で幕を閉じる。北京五輪の成功、産業の順調な成長、翌年に迫った上海万博などポジティブなニュースが並ぶなか、作者の李昆武は、鄧小平の「発展才是硬道理(発展が最優先だ)」という言葉を引いて筆をおく。本書が出版されてから早10年以上が経つわけだが、その後の中国のさらなる発展については周知の通りである(中国のこの10年を描いたマンガがあれば、それはそれでぜひ読みたいものだ)。一方でここ数年、中国をめぐってさまざまな摩擦が顕在化し、各所で緊張が高まっている。中国とはどのような国なのか、今後どこへと向かうのか、本書はそのことを考えるきっかけを与えてくれる、非常に興味深い作品である。