2011年3月11日に東北地方を襲った東日本大震災からまもなく11年。津波で大きな被害を受けた岩手県三陸地方の復興を支えるローカル線・三陸鉄道(さんてつ)と地域の人々の結びつきを描いたマンガを紹介しようと思う。

吉本浩二の『さんてつ〜日本鉄道旅行地図帳 三陸鉄道 大震災の記録〜』である。新潮社の『月刊コミック@バンチ』で2011年12月号から2014年4月号まで連載。単行本は1巻にまとめられている。

マンガは震災から5ヶ月後の8月15日、吉本が取材のために、三陸鉄道の本社がある岩手県宮古市を訪れるところから始まる。

震災前、吉本はバイクで日本を一周し、『日本をゆっくり走ってみたよ』(双葉社)というマンガを描いている。その途中、三陸海岸にも足を運んでいた。

思い出に残るあの風景はどうなったのだろうか? 『コミック@バンチ』の編集者が運転する車で宮古市に入った吉本は、思いのほか復興が進んでいる様子に安堵した。ところが、車が海に近づくと風景は一変した。海辺の集落は何もかもが失われていたのだ。かつて見た景色はすっかりなくなっていた。吉本は愕然とした。

マンガ『さんてつ』は、吉本が被災地と三陸鉄道関係者を丁寧に取材したノンフィクションコミックだ。

2011年3月11日、三陸鉄道はいつもと変わらず運行していた。当時の三陸鉄道にはJR山田線を挟んで、北リアス線と南リアス線の2線があった。北リアス線・宮古駅行きは30人の乗客を乗せて定刻の14時12分、久慈駅を出発。野田玉川駅を過ぎてしばらくしたところで大きな揺れに見舞われ緊急停車した。

南リアス線・釜石駅行きは定時の14時8分に地元の高校生を乗せて大船渡市の盛駅を発車。三陸駅で高校生たちが下車。乗客は2人になり、全長3900メートルの鍬台トンネルの真ん中に差し掛かったところで大きな揺れを感じて緊急停止した。運転手と乗客は、余震が続く真っ暗なトンネルに閉じ込められた。そのころ、三陸地方は地震による津波で大きな被害を受けていた。わずかでもタイミングがずれていたらどちらの車両も津波に巻き込まれて助からなっただろう。文字通り奇跡の生還だった。

津波警報が解除された3月13日、社長(当時)の望月正彦は車で各駅の被害状況を調べに出た。そこには想像もしなかった惨状が広がっていた。線路にはがれきが溢れ、高架橋は津波に流されていた。ふつうなら誰もが諦めるところだ。しかし、望月は「とにかく列車を走らせよう」「一刻も早く走らせるぞ」と社員に宣言したのだ。三陸鉄道の苦闘はここから始まった。

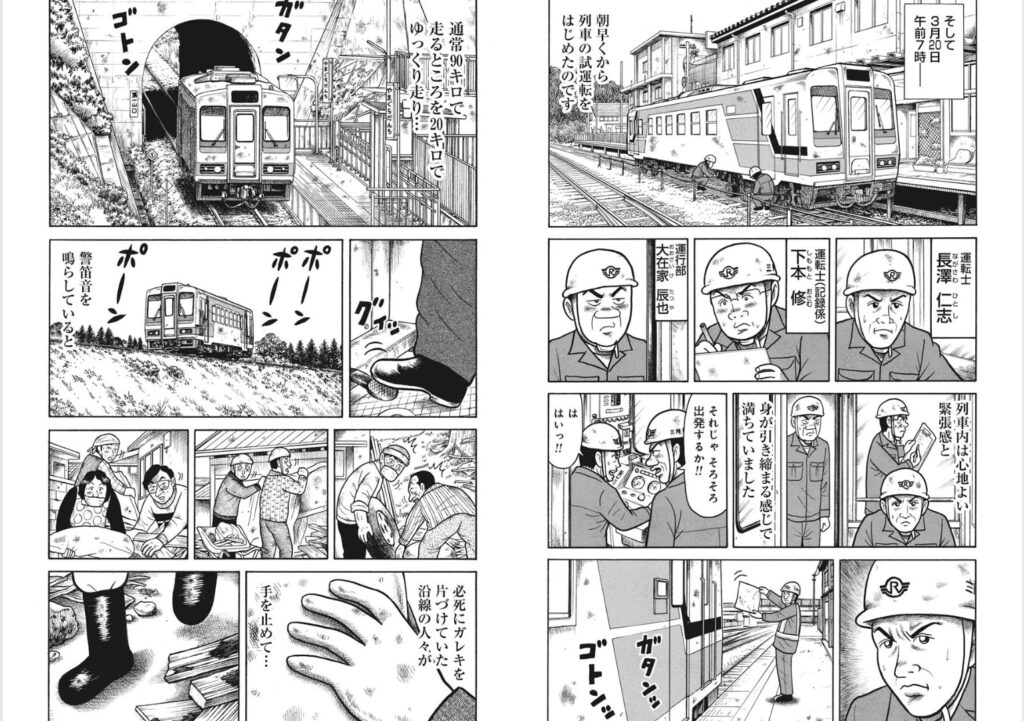

震災から5日後の3月16日、被害の少なかった北リアス線・久慈駅〜陸中野田駅の間で運転は再開された。このときの運賃は無料。「地元の人が緊急事態で困っている時は 金を取るべきじゃない」という判断だった。

同時に、北リアス線・宮古駅〜田老駅の間で復旧作業を進め、さらに北の小本駅まで運転区間を伸ばす作業が続けられた。

宮古駅〜田老駅の間で運転が再開されたのは3月20日。試運転のために早朝から警笛音を鳴らして車両が走行すると、沿線では人々ががれき片付けの手を休めて手を振った。このマンガの中でも一番感動的な場面だ。さんてつは地域から愛されていたことが読み手にも伝わってくる。

線路や駅が流されるなど、津波の被害が大きかった南リアス線の復旧工事は思うように進まなかった。社員たちは本来の持ち場を離れ、北リアス線の業務を応援したり、他社へ出向したりと奮闘した。それでもなお大きな問題が残った。およそ108億円という復旧財源だ。

この苦境を救ったのは全国のさんてつファンだった。ある大学教授は、宮古駅〜小本駅の乗車券1000枚を購入して応援した。たくさんの手紙やメッセージも届いた。

三陸鉄道が復旧をめざすのは、会社のためではない。試運転の車両に手を振ってくれた、自分たちを必要としている乗客のためだ。そして、応援してくれる全国の人たちの声に応えるためだ。

2011年11月。ようやく国の予算が認可され、南リアス線の復旧工事が本格化する。望月社長の言葉が心を打つ。

「今回の工事は元に戻る工事じゃなく 地域を含めた復興じゃないと意味はないと思っています」

復興を支えるのは、地元に生き、地元を愛する人々の力だ。地元の鉄道を応援しようとする人々の力だ。マンガを読んで、人の情が鉄道と被災地を支えていることを感じた。

※三陸鉄道は2014年4月6日に全線で運転を再開。2019年にはJR山田線の釜石〜宮古駅間が移管されリアス線となり、北リアス線、リアス線、南リアス線が1本で結ばれた。