今回取り上げる“続きが読みたいマンガ”は山崎浩の『てくてく ~東海道ぬけまいり~』だ。リイド社の時代劇コミック専門月刊誌『コミック乱』で2014年2月号から2016年5月号に連載され、単行本はSPコミックスから2巻まで出ている。

ときは江戸時代。伊勢で宮大工として働いている父親に会いたいという幼い少女・いちの頼みで、親戚の十(じゅう)こと伝十郎少年は彼女を連れて子供だけで伊勢参りの旅に出る。

タイトルにある「ぬけまいり」とは、奉公人や子どもが、主人や親の許しを受けずに、勝手に家を抜け出して伊勢参りに出かけることだ。江戸時代初期には禁止されて罰則まであったが、「神参りを止めたものには罰が当たる」と言われたことから、次第に暗黙の了解を受けるようになり、道中で出会った人々が金品を施行することが一般的になった。

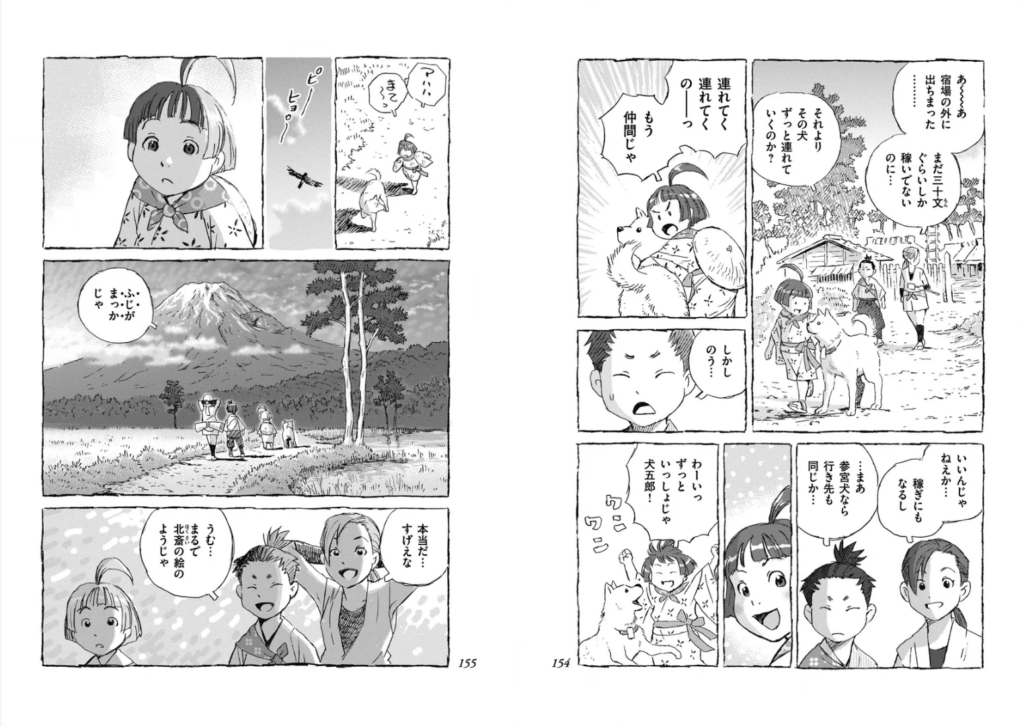

ふたりは品川宿の品川神社で旅の安全を祈願して旅立つ。いちは見るもの聞くものに興味津々で、気がつけば伝十郎の前から姿を消していることもしばしば。一方の伝十郎はしっかり者だが方向音痴が玉に瑕。

ふたりは道中で出会う人々に助けられながら、西へ西へと歩を進める。途中の平塚からは貧乏旅を続ける不思議な少年・蜂須賀新八が仲間に加わる。さらに、原宿(今の沼津)では、伊勢参りがしたくてもできない人が願いを託した参宮犬の犬五郎も同行することに。ただ、この犬五郎、首に下がった木札には「丹波・大和屋与兵衛家よりまかり出申し候」という文字があり、どうやら道に迷ったもようだ。

また、蜂須賀新八の正体は男装の女子で、箱根の関所では「女改め」でピンチが訪れる。しかし、天真爛漫ないちの思わぬ行動と、やさしい役人のおかげでなんとか切り抜けた。役人は3人に往来手形と関所手形まで用意してくれたのだった。

一方で、江戸ではふたりの行方を案じていた。伝十郎の祖父で材木商の隠居・九重千兵衛は丁稚の三平を供に連れてふたりを追った。千兵衛にはふたりを伊勢に行かせてはならない理由(わけ)があった。それは、いちの父・九十九が伊勢にはいないからだ。九十九はすでにこの世の人ではなかった。伊勢で宮大工をしている、というのはいちを悲しませないための方便だった。

徒歩で江戸から伊勢までは、大人でも1カ月近くかかる。子供だけでは2カ月以上かもしれない。それでもいちと十コンビは明るい笑顔を忘れず西へ。はたして、伊勢にたどりつけるのだろうか。それまでに千兵衛は彼らを見つけ出すのか。伊勢についたときにいちが出会うのは・・・・・・。

これからが大いに気になるところだが、単行本は14番目の宿場町・吉原(いまの富士市)で終わっている。連載での旅はこのあとも、蒲原(かんばら)から由比、薩埵峠(さったとおげ)、興津、江尻、府中、丸子(まりこ。ここまでがいまの静岡市)、そして21番目の岡部(いまの藤枝市)と続いたが、やはりここまでで中断してしまった。

残りの行程は東海道43番目の宿場・四日市からさらに、伊勢街道の8つの宿場を通らなければならない。まだ旅の半分にもたどり着いていないのだ。

残り全行程を考えるのはちょっと大変なので、ここでは伊勢街道から先を推理する。

伊勢街道は、四日市の先の日永の追分(分岐点)で東海道と別れて伊勢湾沿いを南下し伊勢内宮の宇治橋へと至る道。その距離はおよそ18里。先にも書いたように8つの宿場=神戸、白子、上野、津、雲津、松坂、櫛田、小俣を経て、伊勢神宮の外宮から内宮に到達する。

ただ、すんなりと日永の追分を越えてしまってはおもしろくない。伝十郎と犬五郎の方向音痴は、ここで生かされるのではないか、と思うのだ。

3人と1匹は追分からそのまま東海道方向に進んでしまう。名物「追分まんじゅう」の茶屋に見とれて、目印になる大鳥居に気づかなかったのだ。亀山城下でようやく間違えたことに気づいた伝十郎はあわてた。いちは泣き出してしまう。それを見かねた親切な老人が、「このさきの関宿までいけば、伊勢に向かう別街道がある」と教えてくれる。上方から伊勢参りをする旅人が利用する道だ。日永の追分から津までは約7里半だが、関の追分から津は4里半。ロスはしたが、引き返すよりかなり近い。

実は犬五郎は、関の追分で迷って東海道を進み、そのまま原宿でうろうろしていたのだ。関ではいつまでも戻らぬ愛犬を心配した大和屋与兵衛が探しにきていた。与兵衛は一行に加わり伊勢参宮をすることになる。

目印の鳥居を今度はしっかり確認して、現在は三重県の津市にあたる楠原、椋本、窪田を経て津の江戸橋で伊勢街道に合流。上方からの旅人が多いこのあたりは、これまでの宿場とはまた違ったにぎわいだ。そして、「伊勢は津でもつ津は伊勢でもつ」と謳われた津宿からは10里ばかりで目的地。

豪商の屋敷が並ぶ松坂宿(松阪)から櫛田川を渡り、最後の宿場町・小俣(いまは松阪市)。小俣はスサノウ伝説につながる大きな注連縄がいちを驚かせる。

そして、伊勢。さあどうする? 筆者としては、父の死を知ったいちが、その悲しみの中から立ち上がるというラストが読みたい。長い旅の中でさまざまな経験を積んでたくましくなったいちには、父の死を現実として受け入れる力が備わっているはずなのだ。

旅は人を育てるものだ。