『ゴリラーマン』の時代

ヤンマガで『ゴリラーマン40』の連載が始まっている。それで久しぶりに『ゴリラーマン』を読み直してみたら、やはり面白かった……と思いつつ、あの時代の感覚を共有していないと、今の読者には伝わりづらいかもな、と思うところもあったので、『ゴリラーマン』を成立させていた時代背景みたいなものを書いてみたい。

『ゴリラーマン』は、とにかく絶妙なさじ加減のマンガだった。

ヤンキーマンガであるけど、ケンカがメインというよりは「かったるい学校生活を過ごす高校生」という感じのマンガで、青春マンガの要素もあるんだけど、「燃えさかる青春」ということでもなく、どことなくドライなところがあった。なおかつ、妙にオタクっぽいところもある。間口が狭いんだか広いんだか、よくわからないけど面白いという、他にないタイプのマンガだった。

(以下、カッコ書きしてあるのが作品としての『ゴリラーマン』、カッコ書きがないのがキャラクターとしてのゴリラーマンだと思って読んでください)

ゴリラーマンは、キャラクターの初期設定からして絶妙だった。「まったくしゃべらない」という設定はこのマンガの代名詞でもあるが、それ以外のキャラ設定も光っていた。たとえば彼のお気に入りのタバコが「リベラ」ということ。

正式名称は「リベラ マイルド」だが、「リベラ」という商品が先にあって「リベラ マイルド」があるわけではなく、これ以外にシリーズ製品は存在しない。ゆえに「リベラ」と呼ばれていた。

「リベラ」はJTから発売された国産たばこ。発売当時は喫煙者が圧倒的に多く、たばこのCM規制もなかったから、キャバレー風の華やかなCMをガンガン打っていた。なので、知名度はかなり高かった。なのに、吸っている人をほとんど見かけなかった。

当時、筆者の実家はタバコ屋だったので、よく店番に立っていた。店番をしていると客が買うタバコはだいたい覚えてしまう。しかしリベラはレギュラー買いする客が一人もいなかった。大量にCM出稿していたから、一度買ってみた客は多いはずで、それでもレギュラー買いする人がいなかったということは結局、「まずいタバコだった」ということになるのだろう。リベラを愛用していた人のページをたまたま見つけたので読んでみたが、愛用していた本人でさえ「まずい」と認めている。

そしてゴリラーマン愛飲の、カロリーメイトドリンク。固形のカロリーメイト自体、当時としては比較的新しいほうの商品で、まだ「チーズ味」と「フルーツ味」の2種類しか存在していなかった。そこへ来てのカロリーメイトドリンク(ミルク味)。何度か飲んだことはあるが、激烈にまずいわけではない。飲めるっちゃ飲める。しかし美味いとは絶対に言えない。そういう微妙な味だった。

当時の缶ジュースの相場は100円。その時代にあって、カロリーメイトドリンクは200円、しかも200mlだから量も少ない。微妙な味なのに量が少なく、値段だけは倍もするジュースを10代が飲むはずないのである。というか、大人もそうそう飲まない。

当時、カロリーメイトドリンクを飲んだことのある人は、きっと『ゴリラーマン』の影響を受けた人が大変なのではないか。ちなみに販売元である大塚のHPにはこう書いてある。

「先行して開発が進められた液体タイプには、じつはルーツとなる製品があった。ハイネックス-R という名を持つその製品は、医療用の濃厚流動食品である」

そんなカロリーメイトドリンクも、ゴリラーマン復活と歩調を合わせるかのように、2019年に「カロリーメイト リキッド」としてリニューアルされている。味も改良が加えられたっぽいです。

リベラとカロリーメイトドリンクの説明にやたら文字数を使ってしまったが、「違いのわかる男」を表現するのに、この2つを設定として持ってくるというのは、当時の時代感覚としてはとにかく絶妙としか言いようがなかったわけである。

『ゴリラーマン』の絶妙さは、キャラクターの名前にも表れていた。たとえばもう一人の主人公と言っていい、藤本修二。これはそのまんま南海ホークスの投手・藤本修二から来ている。当時の藤本修二の立ち位置って、プロ野球ファンなら知っているとはいえ、スター選手と呼べるほどの存在ではなかった。藤本は『ゴリラーマン』連載の前年にキャリアハイの15勝をあげているから、その活躍が作者にとって鮮烈だったのだろうか。いや、野良猫に餌をあげようとしたら指をかまれて、1週間投球練習ができなくなり、そこから「ニャンコ」のあだ名で呼ばれるようになったというエピソードが作者の琴線に触れたのかもしれない(ちなみにファミスタでの選手名も「にやんこ」)。

もしかしたらリアルタイムの読者でさえ、「藤本修二」の元ネタを知らないまま読んでいたかもしれない……そういう絶妙なところを、『ゴリラーマン』という作品は突いていた。メジャーなマンガ雑誌で、そういうところを突いてくるマンガは他になかったと思う。完全にマイナーというわけではなく、メジャーな文化の中のマイナーなところを突いてくる感じというか。

それと、異様にキャラが立っていて、『ゴリラーマン40』でもたびたび登場する「ベカちゃん」。

「ベカちゃん」の名前の由来は、落語家・桂南光の若手時代の芸名「桂べかこ」から来ている……というのはわりと有名だが、なぜ「ベカちゃん」がああいうドスケベキャラなのかは、意外と知られていないかもしれない。

当時、『11PM』という深夜の帯番組があった。週に1回あるかないかのペースでエロネタを扱っており、桂べかこはそこで(主に歓楽街の)レポーターを担当していたのだった。司会者の藤本義一は彼のことを「ベカちゃん」と呼んでおり、その愛称ごと『ゴリラーマン』に採用されたというわけだ。

昔、大阪にあったトップレス牛丼店「乳の屋(ちちのや)」のレポートで、顔の両サイドから生のおっぱいを押しつけられながら「精力つきまっせ~!」みたいな顔で牛丼をモリモリ頬張っていたべかこの姿が今も忘れられない。あの頃の桂べかこは『ゴリラーマン』の「ベカちゃん」そのまんまだったし、なんなら今も桂南光のことをドスケベだと思っている。

『ゴリラーマン』の魅力の一つはこういうところにあって、もちろんヤンキー層も主力読者なのだけど、おそらく彼らが完全に知っているわけではないであろうプロ野球ネタ、テレビネタ、プロレスネタなどを散りばめており、楽しみ方の角度にバリエーションがあるのが絶妙なのだった。

読者の体感と地続きで学校生活を描いたマンガ

ここまで書いて思ったけど、やっぱり『ゴリラーマン』をヤンキーマンガと呼ぶのは、ちょっと抵抗がある。たぶん当時はそういう認識で読んでいなかった。

たびたびケンカのシーンが出てくるし、ストーリーの後半は他校との抗争がメインになっていくから、ヤンキーマンガの要素があるのは間違いないんだけど、『ゴリラーマン』というマンガの『ゴリラーマン』らしさは、「他校との争い」よりもむしろ「学校内での生活」にこそあるのだと思っている。

実際、『ゴリラーマン』には学校生活がかなりの割合で登場する。教室での授業、体育の授業、昼休み、遅刻指導、球技大会、全校集会、部活動、文化祭、生徒会選挙……。これだけ学校生活を描いたヤンキーマンガって、現在に至るまで他にないんじゃないか?(あったらコメント欄で教えてほしい)

ゴリラーマンの通う白武高校が公立というのも、やっぱり絶妙なのである。進学校ではないにせよ、たとえば『クローズ』の鈴蘭高校みたいに、針が振り切ったヤンキー高校ではない。学校内の秩序は一応あって、他校との争いよりも、「イヤな教師」「力のある教師」との緊張関係のほうが日常的なトラブルだったりする。そういう、当時のリアルな学校生活と地続きな感じが良かった。

『ゴリラーマン』で印象的なのは、「学校空間における群集心理」を描いたシーンがたびたび登場すること。

たとえば、全校集会で校長が「考える人の像を壊した者は出てきなさい」とスピーチするシーン。校長は犯人が名乗り出るまで壇上から降りないのだが、犯人が出てこないまま30分以上が経過し、生徒たちに徐々に不満の色が見え始める。

生徒たちの不満がピークに達した頃合いで、藤本は前に出て行き、マイクパフォーマンスをぶちかます。

これで生徒たちは大いに盛り上がり、校長は一気に悪役となってしまった。ちなみに像を破壊したのはゴリラーマンである。

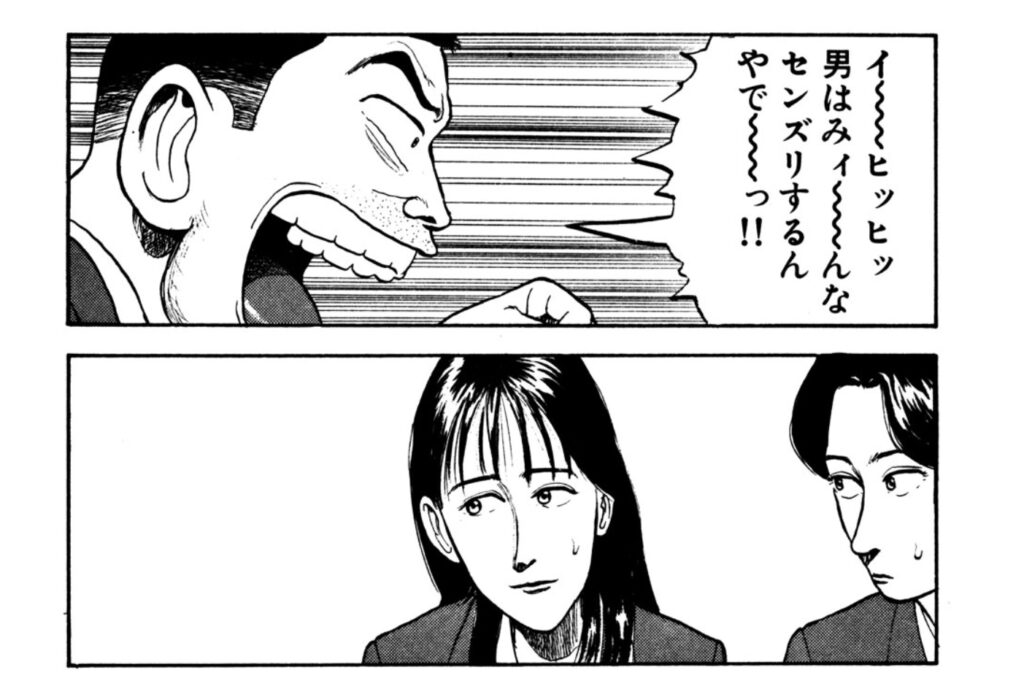

仲根の授業のシーンも、教室内の群集心理をよく描いている。クラスの全員が「仲根を無視しよう」と示し合わせ、仲根はどの生徒に当てても無視されるという陰湿な仕打ちを受けることになる。その様子を見ていた教師・河野は教室に踏み込み、生徒たちを一喝しようとするが、逆に仲根からこう言われてしまう。

この言葉に生徒たちは沸き立ち、仲根の評価は急上昇。彼は生徒たちとの(つかの間の)一体感に酔いしれるのだった。

生徒会長選挙の演説での、ゴリラーマン登場シーンもいい。有利と言われていた現職の生徒会長に対抗するため、立候補者のゴリラーマンは体育館の鉄骨をわたって壇上に登場する。

シーンとして面白いだけでなく、こういう盛り上がりを体感として知っている読者からすると、その場に居合わせた生徒のほうに感情移入して、自分も一緒に盛り上がりたい気分になってしまう。こういう学校空間の、荒唐無稽ながらも妙にリアルな力学を描けたのは、『ゴリラーマン』スタート時のハロルド作石が19歳だったことも関係しているのだろう。つまり作者の感覚が「こっち側」だったのだ。

たびたび突きつけてくる「人生の悲哀」

『ゴリラーマン』は、人生の悲哀をときどき織り込んでくるマンガでもあった。

当時の10代は、少年ジャンプでなくとも「勝利・友情・努力」の要素を持つマンガを多く読んできたわけで、そういう状況にあって、急に人生のリアルさや悲哀をぶつけてくる『ゴリラーマン』はちょっとショッキングですらあった。

ある回の冒頭。朝、ゴリラーマンはコンビニでスポーツ新聞を買い、レジのおばちゃんから前触れもなく突然「大丈夫よ、生きてりゃなんかいいことあるわよ!」と声をかけられる。ゴリラーマンの顔がよほど辛気くさく見えたのだろうか。

そしてその回のラスト、ゴリラーマンが夜のコンビニに行くと、朝に声をかけてきたおばちゃんがまだシフトに入っていた。

このおばちゃんの表情もまたいい。ワーキングプアだったり、ブラック労働だったり、その手の問題は今でこそ常識として知られているが、今よりも景気が思いっきり良かった時代に、こういうことを描けるセンスには脱帽するしかない。

将来に対する不安……というより諦念のような感覚も、あちこちのシーンで描かれている。藤本自身が「先が見えた 俺はこうして腐っていくんだ」とこぼすシーンもあるが、街で偶然出会った憧れの先輩と再開するシーンも印象的だ。文化祭のバンド演奏で大暴れした先輩は、ミュージシャンを目指すかと思いきや、パン屋に就職するという。

この吐き捨てるような言い方がなんともいえない。「一応事務だけどな」のセリフは、「ブルーカラーじゃない、一応ホワイトカラーなんだぞ」という先輩なりのプライドの表れなのだろうか。そしてプロを目指すというバンド仲間についての痛烈な一言、そして目の死にっぷり。

連載スタート時の作者の年齢が19歳だと書いたが、周囲に「諦めとしての就職」をした人がいたのだろうか。

人生の悲哀でいうなら、ゴリラーマンブラザーズ(9人兄弟)の末っ子・九(きゅう)のエピソードが、その最大のものかもしれない。

兄・ゴリラーマンと同じく、まったくしゃべらない九は、いつも一人ぼっちで遊んでいた。河川敷で練習していた少年野球チームに興味を持ち、九はチームにしぶしぶ入れてもらう。そのチームは1度も試合に勝ったことがなく(それどころかいつも大差で負ける)、おまけに次の試合は名門チームが相手だった。九が変化球を投げられることを知ったチームメイトは、九をピッチャーに起用して試合にのぞむ。しかし子供が変化球を投げ続けることは、肘にかなりの負担をかけることになる。しかもその事実に気づいているのは、相手チームの監督だけ……。

『ゴリラーマン』のメインストーリーとは直接関係ないエピソードなのに、約160ページものボリュームを費やして描かれたこの話は、強烈に悲しい結末を迎える。相手チームの監督・丹古母鬼馬二(似のおじさん)の優しさだけが救いだ。番外編のようなエピソードなのに、『ゴリラーマン』の味わいをいっそう深いものにしている。

『ゴリラーマン』と編集者・由利耕一

ここから先は余談です。

ハロルド作石は、「川島・山内のマンガ沼」のアンケートで、連載デビュー前の状況をこんな風に語っている。

「無職で公団のアパートで数カ月誰とも会わず、『燃えろ!!プロ野球』をひたすらやっていた。中日で130試合、日本ハムで130試合やりました」

「この直前に、当時の担当編集者さんの言うとおりに時間をかけて描いたマンガがあったが、ペン入れまで終わっていたのに、全ボツになった。それで嫌になって、ノートに自分で勝敗や打率をメモしながら『燃えろ!!プロ野球』をひたすらやっていました。その後、自分を信じて、自分の描きたいマンガを描くことを決め、『ゴリラーマン』がダメだったらマンガ家は諦めようと思った」

2019年のヤンマガに掲載されたインタビュー「ハロルド作石のまんが道!!」に、このへんの経緯が詳しく書いてある。

当時ついた担当からは、「エッチなマンガを描いたほうがいい」と言われていたらしい。で、言われたとおりそういう感じのマンガを描いていたが、全然結果が出なかった。それで描いたのが『ゴリラーマン』だったと。

すでに『ゴリラーマン』の面白さを知っている今の視点で見ると、「『ゴリラーマン』面白いじゃん!」と思うのだけど、当時、『ゴリラーマン』のような作品は他になかったわけで。それまでエッチっぽい作品を描いていたマンガ家が、突然ゴリラ顔の主人公のマンガを描いて持ってくる。しかも「ヤンキーマンガ」とはっきりカテゴライズできるかどうか、微妙なタイプのマンガである。当時の担当からは「どうしちゃったの、君?」とあきれ顔で言われたらしい。

流れ的に連載は無理そう…となったところに、偶然通りかかったのが、当時ヤンマガの副編集長だった由利耕一。少年マガジン編集部在籍時に『三つ目がとおる』『釣りキチ三平』を担当し、ヤンマガに移ってからは『AKIRA』『攻殻機動隊』の連載を立ち上げた、講談社きっての名編集者である。

ハロルドが通りかかった由利にネームを見せたところ、「こういうキャラクターものは何本か続けて描いてみるしかない」とのアドバイスをもらった。上司の由利にそう言われてはボツにするわけにもいかず、担当編集はしぶしぶ『ゴリラーマン』に腰を据えて取り組むようになった。

担当編集の節穴っぽさが目立つエピソードだが、ゴリラーマンの「無口」という設定に対し、「いっそのことセリフなくてもいいんじゃない?」とアドバイスしたのはこの担当編集なので、作品への貢献度もちゃんとあるのはある。

とはいえ、由利があのとき偶然通りかかってコメントしていなければ、おそらく『ゴリラーマン』は世に出ていなかったのではないか。ハロルド自身もそう語っている。

『ゴリラーマン』が世に出ていなかったら、『ストッパー毒島』も『BECK』も『7人のシェイクスピア』も生まれていなかったわけで、由利耕一の慧眼がマンガ界にもたらした功績は計り知れないものがあると再認識した。そして「偶然通りかかる」という運命の不思議さも。

(いっときネットで公開されていた沙村広明『20世紀のアフタヌーン~由利編集長のはなし~』が削除されているのだが、これ早く短編集か何かで出してほしい!)

最後に、『ゴリラーマン』で一番好きなシーンを紹介しておく。バイト帰り、仁村に誘われて二人で缶コーヒーを飲みながら話すシーン(話すのは仁村だけだが)。

とっくに空になった缶コーヒーを、さもまだ飲み終わってない風に見せて、じっと仁村のおしゃべりを聞いているゴリラーマン、すごくいい。というか、こういう経験をしたことのある人、けっこういるんじゃないか。ゴリラーマン/『ゴリラーマン』のこういうところが好きだ。

『ゴリラーマン』、Kindleで1~3巻が無料になっているし(期間限定)、単行本をドカッとまとめた超合本版も出ているので、この機会にぜひ読んでみてください。