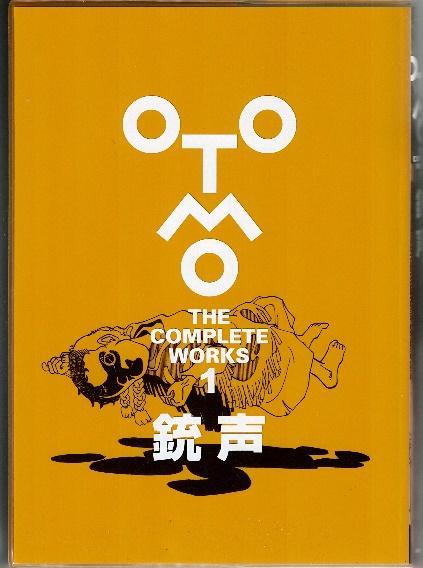

大友克洋の単行本未発表初期習作をまとめた貴重な一冊である。「COM」1971年2月号への新人賞投稿作『海が…』に始まり(ただし「COM」に掲載されたのは1頁のみ)、『戦場』『まっちうりの少女』『ルイーズ』など未発表習作が続き、雑誌掲載作は「漫画アクション増刊」73年の『銃声』から「週刊漫画アクション」74年「密漁の夜」など。全部で11作が収められている。

そこには、初期の大友が様々な実験的試みを重ね、線描で描かれた絵から、次第にカケアミやスクリーントーンで空間を描く絵へと移行する過程が見られる。写真的な光学的映像へ傾斜し、日常現実をそのまま映そうとする志向が前面に出てくる。またコマの構成でも実験を重ねている。

「解説」とある巻末記事は、大友の語り(なのか書かれた文章なのか、それも書いていないが)の中で園田光慶、樹村みのり、坂口尚の影響に触れている。さらに海外ドラマや映画(とりわけニューシネマ)のこと、また音楽の影響について語っている。重要なのは、プログレッシブ・ロックからテーマや物語の構成を学んだとされる部分で、漫画を同じ漫画の影響だけで跡付けようとしても限界があることを教えてくれる。ただ「コンプリート」と銘打っている割には、資料性への配慮が今ひとつなのが残念。

私が当時集めた大友スクラップは78年頃で、すでに大友世界は完成していた。まさか単行本が出る作家とは思わず、目についた彼の短編を片っ端からスクラップしていたのだが、何と奇想天外社から『大友克洋自選作品集1 ショート・ピース』(79年)が出た。それほどごく一部のマニアックな支持を受けた作家だったのだ。が、そのセンスの良さ、時代感、世界観の新しさは群を抜いていて、浦沢直樹など多くのフォロワーを生んでいる。

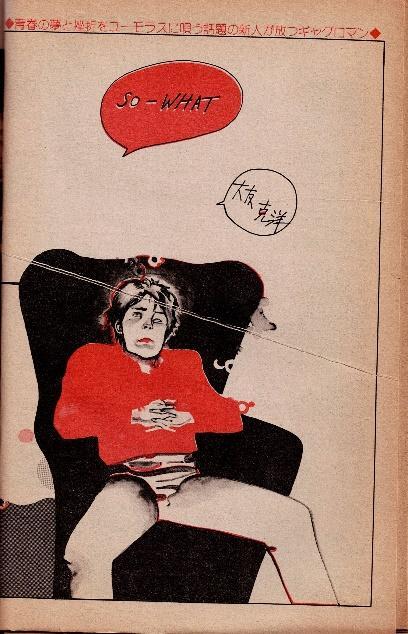

スクラップされた「漫画アクション増刊」78年6月10日号掲載の『SO-WHAT』の二色扉の絵の格好良さなど、今見ても痺れる。冒頭のエレキギター演奏場面では、宮谷一彦を継承する正確な演奏描写が衝撃的だった。同作は、地方の高校生の日常的生活感を描き、主人公は最後に郷里を捨てて、ヒッチハイクで衝動的に東京へ向かう。高校卒業後、宮城県の田舎から東京へ出て来た大友自身の経験が反映されているのかもしれない。

大友克洋が登場した1970年代、マンガの変革期の様々なうねりの中でも、突出した印象を当時の「マンガ青年」層に与え、70年代末以降のいわゆる「ニューウェーブ」を象徴する尖端作家であった。70年代の短編作家だった大友の先進性を率先して認めたマンガ青年たち(20代だった私を含む)にとって、『童夢』を経て『AKIRA』に至る大友の”青年向け商業娯楽への転回“は、十分に納得できることでありながら(自分自身、大学を卒業して就職し、日々経験している転回でもあったし)、私の世代にとっては70年代までのマンガの先鋭性、変革の喪失と転向にも見えたはずだ。

それは同時に、宮谷一彦らがその後も抱え続けた「前衛」イメージの時代的な失墜と、80年代的な娯楽肯定「面白主義」への、いいかえれば消費者文化としてのマンガ、アニメの肯定への大きな流れと対応していた。その転回が、ジャンプと少女マンガ、青年マンガの市場拡大の黄金期を基礎づけたとも、私などには見えた。率直にいえば、かつて反抗と変革を目指した戦後ベビーブーマーの(おもに大学進学者だろうが)マンガ青年層は、もはや80年代の高度消費文化の「ポストモダン」的な(?)自己認識と肯定にしか「尖端」がないことに気づいてしまったのが、80年代ではなかったかと思う。

などと、マンガ青年だった私にとっては自明の昔語りを滔々と述べていると、今「若者」とされる2000年以降生まれのマンガ読者たちにとって、これらの経緯が一体どんな意味を持つのか、そもそもどの程度通じ得るのか、という疑念が湧く。おそらく多くの「若者」たちにとっては興味の持てない無用の情報でしかないだろう。彼らにとって、かつて私自身も経験した「大人たちの自己満足としての昔話」と見えたものの反復でしかないだろうからだ。この反復はある種必然的な繰り返しであり、その都度「若者」は先行世代の「自己満足」に冷笑を浴びせ、優位に浸る、毎度おなじみの現象に過ぎない。だが、同時にその繰り返しを通して、じつはそれぞれの世代集団ごとの課題を、社会的責務として果たしてもおり、その中からよりバランスの取れた認識を得ようとする試みも生まれると信じる他ない。

現在73歳の私に、今の若者にとって切実な興味や課題を分かった風に解説することなど、本来できようはずがない。それは若者より少し上か、同世代の課題であるはずだ。今の私にとっては、数少ないだろうが、若者にも通じる狭い道を見出し、私たちにとって切実だった時代を伝える試みを続けてみるほうが、むしろ意味があるだろう。

大友克洋から脱線してしまったが、彼を語ろうとすると、必然的に現在の自分の立ち位置についても思いが至ってしまうのである。