マンガのことばはテキストで、アニメーションは声。

そう書くと、いや、マンガのセリフだって話し言葉ではないか、という反論がくるかもしれない。しかし、たとえ話し言葉であってもそれはテキストである。その多くは抑揚や強弱や速度、あるいは表情を欠いている。もちろん、?や!、あるいは太文字や書き文字による装飾によって多少の表情をつけることはできるし、そうした装飾付きのテキストから頭の中で誰かが話しているところを想像したり、実際に自分で朗読することもできる。しかし、そのやり方は読み手に委ねられている。

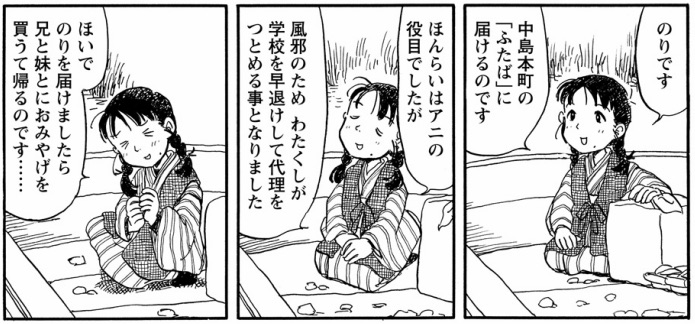

たとえば、「ほんらいはアニの役目でしたが風邪のため、わたくしが」というテキストがあるとする。これをわたしたちはどう読めばよいだろう。見たところ、何の変哲もない標準語だ。何の装飾もない。すらすらと、訛りのないことばで読めばよいように思える。

では、次の3コマを見てみよう。上のテキストは実は『この世界の片隅に』第一回「冬の記憶(9年1月)」の冒頭からとったものだ。おつかいに出た幼いすずは、砂利船の親切な船頭さんに乗せてもらい、正座して荷をおろすと「よろしくおねがいします」と挨拶する。「ほう感心感心 そりゃ何じゃ のりか?」と尋ねられたすずが答えているのがこの3コマである。

まずこの3コマを見て気づくのは、すずの表情と姿勢が(特に目が)次第に辛そうになっていること、3コマ目ではもはや正座もかなわぬ状態になっていることだ。そして、注意深い読者は、ことばにも表情や姿勢と同様の変化が起こっていることに気づくだろう。2コマ目まで、すずはかしこまった標準語を使っているのだが、3コマ目になると「ほいで」「買うて」とちらちら広島弁が混じり始めている。このあと、見かねた船頭が「やめえやめえ正座は 砂利がちらばっとろうが」と笑って言うのだが、これは単に姿勢の「正座」をくずせというだけでなく、態度やことばの「正座」をくずせといっているのだろう。そして、船頭のことばに従って足をくずしたすずのことばは「おじさんはどこへ行ってん?」とすっかりくだけた広島弁になる。

以上のことを考えに入れると、2コマ目の「ほんらいはアニの役目でしたが風邪のため、わたくしが」というテキストは、まだすずがなんとかかしこまって標準語をしゃべっているところなのだとわかる。

ではアニメーションで、のんはこの声をどのように当てているだろうか。実は、すずのことばはこの時点ですでに微妙になまっている。たとえば「役目」「風邪のため」というフレーズが「やく↑め」「かぜのた↑め」と途中で上向きになっている。言葉遣いはかしこまっていても、そこには広島弁のイントネーションが端々に出る。つまり、テキストの上では「標準語/方言」で二分されるかに見えることばは、いったん声になると、標準語と方言を両極とする連続体となり、その間でさまざまなグラデーションが生じるのである。このセリフには、さらにのん独特の苦笑気味の笑いや、幼さを表す少し舌っ足らずな調子も含まれている。これらの、テキストには表れない微細な言語上の表現や感情表現が一気にきこえてきて、わたしたちは始まってほんの1,2分のうちに、のんの声がすずから発していることを体感する。

原作の『この世界の片隅に』では、標準語は、単なるかしこまった表現であること以上の働きを担っている。すずは会話では広島弁を語るものの、一人称で自分の心象を語るときは、セリフに比べて方言が弱くなり標準語に近づくのである(この使い分けは、2015年に広島で行われたマンガ学会の壇上でも指摘されていた)。たとえば、末尾で、すずは自分のことをこう語る。

「わたしはよく人からぼうっとしていると言われるので/あの日の事もきっと昼間の夢だと思うのだ」。

逆に言えば、方言が出るべきところで標準語に近づくとき、それは語りに聞こえるといってもいいかもしれない。方言と標準語の切り替えは、わたしたちも日常会話でときどき行っている自他の物語化のあり方の一つだが(第一回参照)、この作品では、会話の中での発話と語りとの間でもそれが起こっていると言っていいだろう。語りが標準語であることによって、すずの語りは自身のできごとから少し距離や時間を置いた調子になり、そしてどこか凜とした印象が生じる。実際、図1と図2と比べてみれば、にわかにはこれが同じ年齢の女の子のことばとは思えないほど、後者が大人びて感じられることがわかるだろう。

こうした原作のすずの語りに対してアニメーションはいくつか重要な変更を行っている。まず大きな変更は、標準語を広島弁にしていることだ。これは、語りのほとんど全てに及んでいる。たとえば「冬の記憶」の末尾の語りはこうだ。

「うちゃあぼーっとしとるけえ、じゃけ、あの日のこともきっと昼間見た夢じゃったんに違いない」

すずの語りには原作よりもどこか親密で、現在進行形の調子が出ている。わたしはこの選択を好ましく思っている。もし原作通り標準語にしたなら、声の力があまりに強すぎて、客観的であるばかりでなく、まるですずが広島から後年東京に出て、そこで得た標準語視点で語っているかのような、いささかよそよそしいナレーションになったかもしれない。

もう一つアニメーションで重要なのは、同様のフレーズが、映画の始まりにも用いられていることだ。映画は、原作のことばを借りたこんな声で始まる。

「うちはようぼうっとした子じゃあいわれとって」

「いわれとって」と語りを言いさしておきながら、その続きにあたることばが何かは判然としない。すずの次のことばは「これから中島本町のふたばに、海苔を届けるのです」なのだが、それは「ぼうっとした子だと言われて海苔を届けるのです」と言っているようでもあり、ぼうっとした子であるかどうかとは切り離された、船頭に宛てた会話のようでもある。結局、冒頭の語りは継続しているのか、それとも会話の中に溶けてしまったのか。答えは宙ぶらりんのまま、映画はオープニング・タイトルを迎える。

アニメーション版『この世界の片隅に』には、はっとさせる表現があちこちに見られるのだが、オープニング・タイトルにも観客を驚かせる仕掛けがある。

船頭と別れ、広島の街につき、すずは商店街に着く。そこからどこに行くのかと思ったら、大きな呉服店のショウウインドウ前を行き交う人の隙間から、小さなすずが小首をかしげてたたずんでいるのが見える。まるで冒頭の語りを持てあましたまま、街の片隅にいて、誰にも見つからないでいるように。そこからカメラは上に向かってティルトを始める。すずから呉服店の壁へ、電線へ、そして空へ。と、ふと見ている体が浮遊しているような、奇妙な感覚に陥る。カメラの目を借りて、見ているこちらの視線はずっと上昇し続けている。こんな風にいつまでもずっと昇り続けるのは、おかしいのではないか。もしかすると、動いているのはこちらの視線ではなく、世界の方ではないか。座っている自分の感覚すらあやしくなったそのとき、すずめがさっと過ぎる。このとき、わたしたちは、何が動いていたかを知り、いつの間にか彼我の動きがすり替わっていたことを知り、そしてコトリンゴがゆったりとこう歌っていたのに気づく。「白い雲は流れ流れて…」

オープニングが終わると、「ばけもん」が登場し、すずは活き活きと語り出す。その語りは妹相手に語られる絵物語だと分かる。ばけもんが眠り、幼い周作と別れ、はしゃぐ妹の横で、すずはゆっくり回想する。「うちゃあぼーっとしとるけえ、じゃけあの日のこともきっと昼間見た夢じゃったんに違いない」。このとき観客は初めて、冒頭のことばは実は長いエピソードとオープニングを挟んでここにかかっていたことに気づく。もしかしたら冒頭からここまでの数分間すべてが「夢」だったのではないか。

もう一つ注意すべきなのは、アニメーションでは冒頭のフレーズとエピソードの終わりのフレーズとの間に、重要な言い換えが加えられている点である。冒頭が「うちはようぼうっとした子じゃあいわれとって」と、人からの評価を語っているのに対し、エピソードを語り終えたすずは「うちゃあぼーっとしとるけえ」と、自分の「ぼうっとしている」性質を主体的に語り直している。この言い直しによって、ぼうっとしていることと夢見ることとは、すずの才能の裏表のように言い換えられている。

もしかしたら彼女の右手が天井の木目をなぞって座敷童を呼び出すのも、海辺の光景を絵にするのも、対空砲火に絵の具を見るのも、その「ぼうっとしとる」夢見の才能の発露なのではないか。わたしたちが見いだしていると思っていた世界は、じつは善悪を問わず世界を描き出す右手の所産であり、もしかしたら、この映画自体もまた、彼女の右手によって生まれたものなのではないか。だとしたら、動いているのはわたしたちか、世界か。

『アニメーション版「この世界の片隅に」を捉え直す』の一覧

(1)姉妹は物語る

(2)『かく』時間

(3)流れる雲、流れる私

(4)空を過ぎるものたち

(5)三つの顔

(6)笹の因果

(7)紅の器

(8)虫たちの営み

(9)手紙の宛先

(10)爪

(11)こまい

(12)右手が知っていること

(13)サイレン

(14)食事の支度

(15)かまど

(16)遡行

『この世界の片隅に』について熱く語りたいことがある方はマンバへ

![庶民から見た戦争マンガ|テーマ別に読む[本当に面白いマンガ]第4回](https://res.cloudinary.com/hstqcxa7w/image/fetch/c_fit,f_auto,fl_lossy,h_234,q_auto,w_234/https://magazine.manba.co.jp/wp-content/uploads/2023/08/ManbaMagazineEyecatch.001-2.jpeg)