芸能界というのは、生き馬の目を抜く世界である。そこでは生存を賭けた厳しい競争が日常的に行われている。新たな芸能人が次々とテレビに登場しては消えていく。長期に渡って生き残るのは一握りの人間だけ。だからこそ、「来年消えそうな芸能人」という残酷な発想もあるし、「あの人は今」なんて企画も生まれることになる。

こんな話がどのように『ドラゴンボール』とつながるのか?

キャラクターの初登場シーンは「デビュー」に相当する。たいていは鮮烈なデビューを飾る。たとえば天津飯というキャラクターを見てみよう。デビュー当時の天津飯は「強敵」であり、「悟空のライバル」である。しかし、徐々にライバルの位置から降りていく。そして最後は、「味方のピンチにあらわれて気功砲で敵を足止めしてくれる人」になっている。非常にニッチなところに落ち着いている。

このような読み方ができる漫画はそれほど多くはない。事前に作者が緻密な設計図を作るタイプの作品では不可能だろう。週刊連載という状況で、その都度、即興的にストーリーが作られていく。読者アンケートの結果も作品の展開に大きく影響を与える。そのうえ、作者の鳥山明はキャラクターに過度の思い入れをしない人である。作品を貫くのは「強さ」というシンプルな軸であり、物語の中心にいるのは、どんどん強くなる孫悟空だ。その過程で、それぞれのキャラクターが立ち位置の変更を余儀なくされる。こうした特殊性が、「芸能界として見る」という読み方を可能にするのである。

ライバルたちの落ち着くところ

多くのキャラクターが、悟空のライバルとしてデビューを飾った。クリリンだって、最初は悟空のライバルだったのだ。亀仙人の修行において、悟空とは対照的なキャラクターとして登場したのである。そこで描かれたのは「素朴な悟空」と「ずるがしこいクリリン」の対比だった。しかし、クリリンは早い段階で、「悟空の親友」に定着し、それは最後まで変わらない。

ヤムチャについては過去の連載で扱った。この人は不運な人である。ヤムチャだって、最初は悟空のライバルとしてデビューしたのだ。その後はブルマとの熱愛報道によって、「ブルマの恋人」という位置を手にするが、中盤以降、あろうことか、これはベジータの役回りになってしまう。ヤムチャには定まるべき場所がなかった。この人には意地の悪いところがなく、友だちとしては最高の男なのだ。まあ、いい人は芸能界に向かないというのも、ひとつの現実ではあるのだが。

天津飯と一緒にデビューしたチャオズは、ある時期を境に、まったく登場しなくなる。芸能界を引退して、別の人生を見つけるようなものか。最後は伝聞というかたちでの引退であり、華々しい幕引きとはとても言えないだろう。

芸能史に残るベジータの引退宣言

悟空は、どんどん強くなっていく。ライバルたちも頑張って修行するが、やがて追いていかれることになる。そして「自分はこの戦いには付いていけない」と認める瞬間がやってくる。これは戦闘要員からの引退宣言である。

もっとも印象的なのは言うまでもなく、ベジータの引退宣言だろう。過去の連載で見たように、他のライバルたちと違い、ベジータは最後の最後まで戦闘要員であろうとした。物語終盤では、すでに戦闘能力では悟空に大きく引き離されているのだが、それでも「悟空のライバル」という位置を死守した。だからこそ、最後の最後で「カカロット、おまえがナンバーワンだ」と認める時、われわれは感動してしまうのである。これは悟空のライバルとして一時代を築いた人の引退宣言だからである。芸能史における「普通の女の子に戻ります」に匹敵するだろう。

ピッコロの華麗なイメージ転換

ピッコロもまた悟空のライバルとしてデビューした。しかし徐々に悟空との差は開きはじめる。力量差を埋めるために、ピッコロには「融合」という手段が与えられた。フリーザ編ではネイルとの融合、セル編序盤では神との融合が、ピッコロを戦闘要員として生き延びさせた。しかし、これが限界だった。第二形態以降のセルにたいしてピッコロは無力である。続く魔人ブウ編では、ダーブラの唾によって、クリリンとともに石化させられてしまう。これが明確に「戦いについていけなくなった瞬間」だろう。

しかし、かわりに知的な側面があらわになる。魔人ブウ編後半では悟天とトランクスにフュージョンを覚えさせる役回りを担い、ゴテンクスの補佐役としても活躍している。デビュー当初は世界征服を目論む悪だったことを思えば、この転身は見事である。過激な毒舌でデビューしたタレントが、いつのまにか知的な司会者に変貌を遂げているようなものか。これは生き方として理想的だと言える。適切なタイミングで一線から退き、後進の育成に力をそそぐこと。神と融合したことも大きいんだろう。ピッコロのキャリアはビジネス書に向いている。タイトルはこれだ。

ビジネスマンは、四十代で神と融合せよ。

芸能人としてのブルマのすごみ

ブルマの変遷も面白い。最初は「文明を知らない悟空」に対して、「文明人のセクシーな女」として登場した。その後、物語がシリアスになり、舞台が宇宙にまで広がると、「科学者」としての側面が強調され、宇宙船の操作によって物語に必要なキャラクターとなった。その後は「科学者」としての側面を維持しつつ、「ベジータの妻」になり、「トランクスの母」になった。グラビアでデビューし、バラエティ番組で知的な側面が注目され、結婚後は母親としての側面も注目されるようなものか。

同じくグラビア的デビューを飾ったキャラクターとして、ランチがいる。この人は「くしゃみをすると人格が入れ替わる」というクセのある設定で一世を風靡したが、徐々に存在感を失い、最後は伝聞の形で引退してしまった。不思議ちゃんが不思議ちゃんのまま、長い芸能生活を送ることはむずかしいということか。どこかで「普通」に着地する必要がある。

ブルマにもデビュー当初は「いい男を見ると自分を抑えられなくなる」というパンチのきいた設定があったのが、これは徐々に薄れていった。ブルマが物語の終盤まで存在感を発揮したのは、この柔軟性ゆえだろう。最終回近く、「おめえすっかりオバサンだな」と言う悟空に、第一話と同じように激しくツッコんでいる姿には、十代でデビューして長い芸能生活を生き延びてきた人間のすごみがある。

シリアスなキャラクターがギャグ化する瞬間

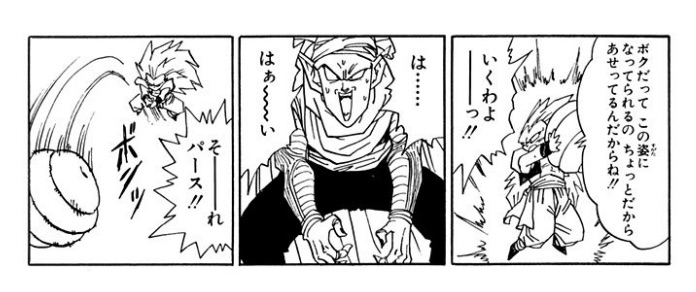

鳥山明は本質的にはギャグの人だと思う。そのため、作品には常にギャグへと向かう力が働いている。シリアスなキャラクターもまた、その力に耐えられなくなった瞬間、ギャグ化してしまう。俳優としてデビューしたはずが、バラエティ要員になっていくようなものだ。私はシリアスなキャラクターがギャグ化する瞬間が好きである。天津飯が「排球拳いくわよーっ!」とさけんだ瞬間は衝撃的だった。

余談だが、鳥山明はシリアスなキャラクターをギャグ化する際、ママさんバレーのイメージを使うことが多い。コミックス41巻ではピッコロがゴテンクスに引きずられてギャグ化してしまうが、ここでも天津飯と同じようにバレーをしている。鳥山明にとって、「シリアス」の対義語は「ママさんバレー」なんだろうか。

ドラゴンボールそのものも安泰ではない世界

最後に、願いを叶える七つの球としての「ドラゴンボール」を見ておきたい。この作品においては、ドラゴンボールすら安泰ではないからだ。作品タイトルに冠され、「何でも願いを叶えてくれる七つの球」として衝撃のデビューを飾ったドラゴンボールだが、作品後期ではほとんど存在感が失せている。

作品初期では、「ボール探し」と「天下一武道会」が交互に行われていた。ボール探しはボールの奪い合いという形をとり、敵キャラクターを登場させる。そし天下一武道会の場合、決勝戦で悟空と戦う相手が「敵」に相当するだろう。この視点でざっくりと整理してみれば、

・一度目のボール探し(VS ピラフ一味)

・天下一武道会(VS ジャッキーチュン)

・二度目のボール探し(VS レッドリボン軍)

・天下一武道会(VS 天津飯)

・三度目のボール探し(VS ピッコロ大魔王)

・天下一武道会(VS ピッコロ)

その後、悟空の兄であるラディッツが登場し、ラディッツの仲間であるベジータとナッパが登場する。さらに、そのベジータすら配下に置くフリーザが登場する。これを長いひとつのシリーズと見て、「四度目のボール探し」と位置づけることもできる。ここではドラゴンボールを巡って、クリリンと悟飯、ベジータ、それにフリーザ一味が、三つ巴の争奪戦を繰り広げる。これが作中で描かれた「ボール探し」の究極だろう。ドラゴンボールが芸能生活を回顧するとすれば、黄金時代と称されるにちがいない。海底に隠された。地中にも隠された。ベジータの正確なコントロールで、遠方にぶん投げられたことまであった。あの頃は、だれもがドラゴンボールを求めていた……。

作中においてボール探しが重要な意味を持ったのは、これが最後だった。セル編およびブウ編では、ボール探しは一瞬で終わってしまう。セル編では、ドラゴンレーダーと瞬間移動の合わせ技によって、悟空が2コマでボール探しを終わらせる。ブウ編に至っては、ナメック星の住人が事情を汲んでボールを用意していたため、「ドラゴンボールはもう7個ぜんぶ集まってます!」という形で終了する。

あらゆるキャラクターが流動的にその役割を変え続ける『ドラゴンボール』の世界では、作品タイトルに冠されようが、安泰ではない。油断すると、冠番組は別のタレントに乗っ取られている。そういえば『Dr.スランプ』でも、タイトルに冠された千兵衛博士は、アラレちゃんにあっさりと番組を乗っ取られていた。もしかすると、鳥山明の描く世界が芸能界に似ているのかもしれない。