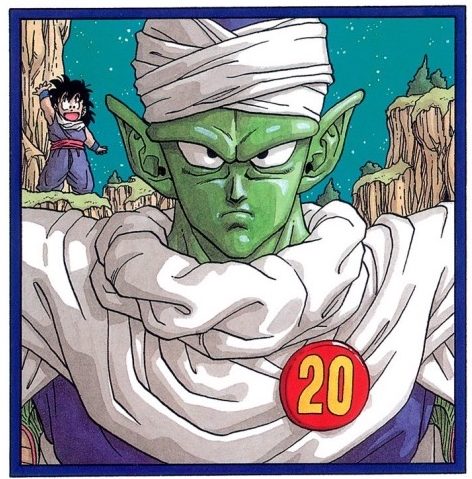

年をとってから『ドラゴンボール』を読み返して気づくのは、ピッコロという男の不思議な魅力である。この男は作品世界のなかですこし特殊な立ち位置にある。ピッコロというのは「大人の男」なのである。

永遠の子供である孫悟空を中心に、どちらかといえば子供っぽさが魅力になっているキャラクターが多いなか、ピッコロの魅力は得がたいものである。そこには「男がホレる男」という雰囲気がある。だれのことを兄貴と呼びたくなるかといえば、私はピッコロのことを兄貴と呼びたい。

たとえば高校生の自分が運動部に入ったとして、三年の先輩にピッコロがいてくれると嬉しい。もちろん入部当初は一人だけ顔が緑色の先輩がいることに面喰らうだろうし、「あの人、腕がもげても自力で再生できるらしいよ」という噂をきいて、一時的に距離を置くこともあるだろう。しかしピッコロ先輩の引退試合では、後輩の全員が自然と涙をながしている。ピッコロというのは、そういう人だと思う。

大人の男としてのピッコロ

コミックス36巻、天下一武道会に出場するために、悟空が一日だけ下界に戻ってくる。仲間たちとの久しぶりの再会の場面である。そこに描かれたリアクションに、私は大人の男としてのピッコロを見る。悟飯やクリリン、チチは涙をながして喜んでいるのだが、ピッコロだけは違うのである。

この表情こそがピッコロだ、と言いたくなる。この人は、他のキャラクターのように大喜びはしない。しかし感情をまったく表現しないわけでもない。口を閉じたまま、静かにニッと笑う。こんな顔を見せられると、もう兄貴と呼ぶしかない。私の心の中のピッコロは、いつもこの顔で笑っている。

作中における希少な大人だからこそ、ピッコロの魅力は子供といるときに発揮される。デンデがシェンロンをあっさりと復活させれば、腕を組みながらその才能に感心する。この人には「後進を見守る」という意識があるのだ。魔人ブウ編において、わがままなゴテンクスにあれこれと振り回されるピッコロも良かった。

だが何といっても、サイヤ人襲来編で描かれた悟飯との修行が印象的だろう。これは「見守る男」としてのピッコロがはじめて描かれた話でもあるからだ。悟飯が腹をすかせれば、「くそガキめ」と悪態をつきながらも、こっそりとリンゴを置いてやる。そして迎えたサイヤ人との戦いでは、ナッパの放つエネルギー弾から悟飯を守るために、ほとんど反射的に身体を動かしてしまう。死の直前、駆け寄ってきた悟飯にピッコロは言う。「オレとまともにしゃべってくれたのはおまえだけだった」と。そして涙を流しながら続ける。

「き…きさまといた数か月……

わ…わるく…なかったぜ……」

ピッコロの真髄は、ここで「わるくなかった」という言葉を選ぶところにある。ストレートな肯定の言葉は使わずに、あくまでも「否定の否定」というかたちで「肯定」を語ること。悟飯にたいする深い愛情を持ちながら、それをにじませるだけにとどめること。自分のことを身を挺して守ってくれた人が、生まれてはじめての涙を流しながら、「死ぬなよ、悟飯」とだけ言い残して息を引き取る。そりゃあ、悟飯はピッコロのことを尊敬しますよ!

その後のピッコロは、悟飯とセットで描かれることが多い。悟飯といえばピッコロ、ピッコロといえば悟飯、といったところもある。セルゲームの最中、悟空に対して悟飯の気持ちを代弁する姿は感動的だった。もっとも魔人ブウ編序盤、悟飯の正体がクラスメイトにばれないためだけにテレビクルーのカメラをすべて爆破したあたりは、さすがに悟飯への溺愛が過ぎると思う。けっこう高いと思うんですよ、ああいうカメラ。

ピッコロとベジータのちがい

ピッコロとベジータは、作中において似た経緯を辿った人である。どちらも最初は強敵として登場し、すこしずつ悟空と共闘するようになり、最後には仲間となった。しかし、その性格描写は対照的である。

ベジータは激しく苦悩する人だった。不安、動揺、焦りや怒り。そのすべてが表情になり、発言になり、行動になる。ベジータは苦悶し、激怒し、絶叫する。まるで感情のバーゲンセールだ。そんなベジータだからこそ、数々の名場面を生んだ。

一方のピッコロは、感情をそれほど表に出さない。ベジータが常に一歩前に出る人ならば、ピッコロは常に一歩後ろに下がる人だと見てもいい。かかえた苦悩は一人で飲み込んでしまう。しかし、そんなピッコロの孤独がふと垣間見える瞬間がある。

「恨むんならてめえの運命を恨むんだな…

このオレのように………」

この時、わたしたちはピッコロの背負った孤独をすこしだけ感じる。

ピッコロの孤独について

このあたりで、ピッコロの半生を振り返ってみたほうがいいだろう。ピッコロは、ピッコロ大魔王が死の直前に産み落とした子供として、「憎しみの相続者」として誕生する。幼児のピッコロがはじめて発した言葉は「父のカタキ殺す!」である。ピッコロは「殺す」という言葉を最初に覚えるような誕生をしたのだ。

しかしやがて、「父のカタキ」であった悟空との関係も変わりはじめる。先に見た悟飯との交流がそのきっかけになるだろう。さらにピッコロは、自分が地球人ではなく、ナメック星という別の惑星からやってきた存在であることを知る。そしてフリーザ編では実際に故郷へと辿りつくことになるのだが、激闘の末、ナメック星は惑星ごと消滅してしまう。

故郷の星を遠く離れ、生まれた時から父の憎しみを背負い、地球人たちに囲まれながら、ただ一人のナメック星人として生きる。ナメック星人は雌雄同体である。ベジータのように、地球で女と出会って家族を作ることもない。その深い孤独を、しかし表に出すことはなく、腕を組み、静かに笑っている。それがピッコロである。

セル編では、強さを手に入れるために神と融合する。去り際、ミスターポポに漏らしたセリフが印象的である。

「もう神でもピッコロでもない………

本当の名もわすれてしまったナメック星人だ」

この言葉を、主人公の悟空と比べてみてもいい。過去の連載でも見たように、悟空は「オッス、オラ悟空」で完結できる人だった。「オラは何者でもねえ」と言う必要すらない人だった。そこに軽い男としての悟空の魅力があった。

ピッコロはちがう。ピッコロは「自分は何者でもなくなった」と語る必要がある。さまざまな出来事の果てに、故郷から遠く離れた地球という星で、「本当の名もわすれてしまったナメック星人」として生きるしかないからだ。しかし、そのことを殊更に主張するわけではない。独り言のようにぽつりと漏らすだけだ。だからこそ、ピッコロの言動に自己愛は匂わず、かわりに少しの悲哀だけが漂っている。

世の中には、自然と敬称を付けてしまう存在がいるものだ。やはりわれわれは、この人をこう呼ばねばなるまい。「ピッコロさん」と。