『アステリオス・ポリプ』日本語版出版のためのクラウドファンディング企画も残すところ1ヶ月を切り、佳境を迎えている。ここ、マンバ通信さんでの『アステリオス・ポリプ』紹介のための連載も私が担当する回は今回で最後となった。矢倉さんご担当の回はまだ更新があるのでそちらは引き続き楽しみにしていただきたい。

これまで、『アステリオス・ポリプ』のグラフィックノベルや書籍としての楽しさ、美しさや、カラフルで賑やかな登場人物についてお伝えしてきたが、今回は『アステリオス・ポリプ』の物語を「マンスプレイニング」をキーワードとしてご紹介できたらと思う。

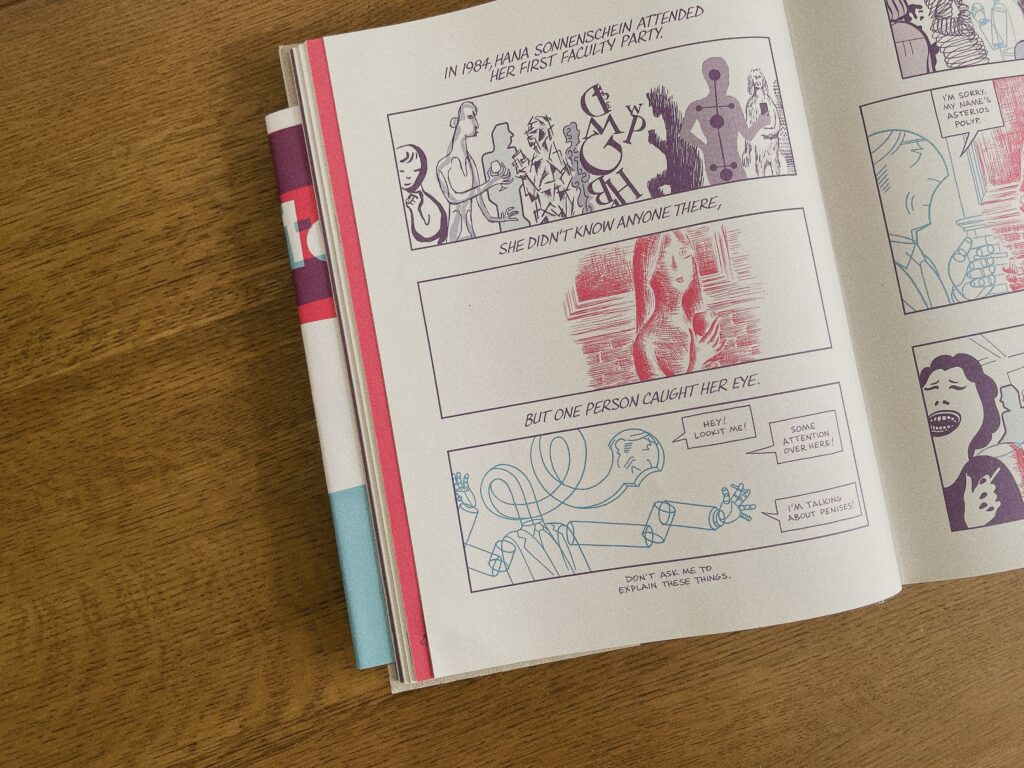

登場人物紹介の記事などをお読みにいただいた際に、そう感じた方もいらっしゃるかもしれないが『アステリオス・ポリプ』において、登場人物は極端にステレオタイプに根ざした性質を持たされているように思う。例えば、アステリオスに紐づくのは、青色/無機質さ/自己愛/論理的など、一般的に男性の属性とされやすいもので、一方ハナに紐づくのは、赤色/柔らかさ/自信のなさ/自然など、こちらも一般的に女性の属性に分類されがちなものである。

しかしながら、キャラクターを創造する際に、マッズケリが目的なくそのような属性をアステリオスとハナに与えたのかと言われれば、そうではないだろう。なぜなら、このようなステレオタイプに基づく属性が、この物語のテーマをより明確に提示するために用いられていると解釈できるからである。古いたとえで申し訳ないのだが、青と赤の3Dメガネを思い出してほしい。(映画館で黒い3Dメガネしか見たことのない方はお手数ですが検索してみてください…)あの3Dメガネは片目に青いレンズが、もう片目に赤いレンズが入っていて、片目だけではどちらかの平面の画像しか見えないけれど、両目を通してみると映像が立体に見えるように、『アステリオス・ポリプ』においては、アステリオスの青いレンズとハナの赤いレンズを通すことでこの物語が立体として立ち上がるのである。

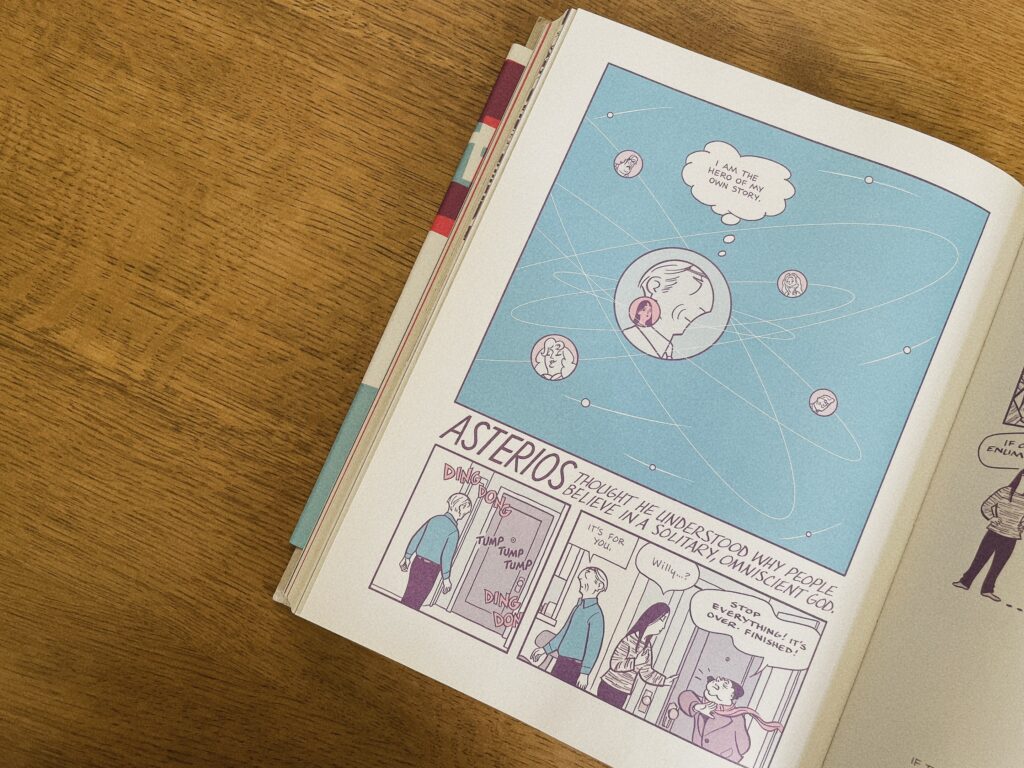

今や広く知られるところとなった「マンスプレイニング」という言葉だが、私が最初に本書『アステリオス・ポリプ』を読んだときに主人公のアステリオスを見ていて思い浮かんだのがこの言葉であった。事前にアステリオスは「いけすかない人物である」上に「読んだ人はだいたいみんながいけすかない男であると評する」と、なんだかとにかく満場一致でいけすかない人物らしいという情報は得ていたのだが、想像以上にアステリオスはマンスプレイニング中年男性であった。

たとえば、図2では「あのときのこと、君から話してやれよ」と言ったくせにいちいちハナの言葉を遮るように訂正を加えるアステリオスが描かれている。アステリオスがハナを遮る様子がわざと吹き出しを被せることで「遮っている」ことが効果的に示される場面だ。ハナも負けじと「あなたが話したいんじゃなくて?」と指摘するが、それに対して全く動じず「君がちゃんと話せるように手伝ってただけだよ」とアステリオスは返している。ハナの表情に注目してほしい。

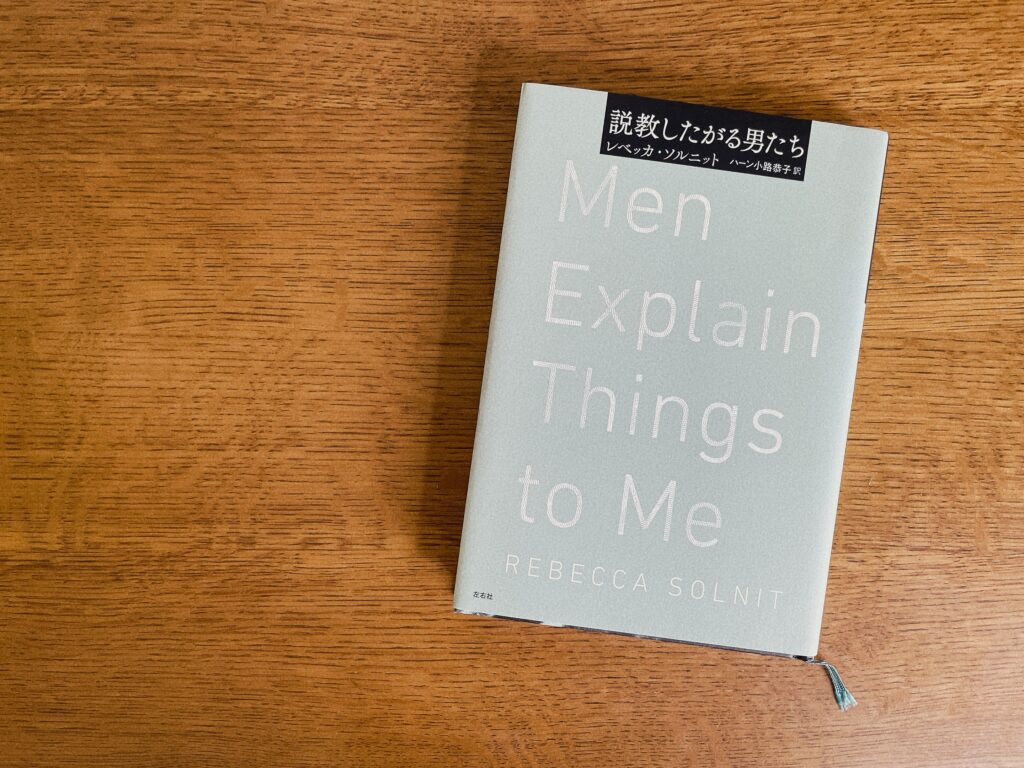

いまではよく知られる「マンスプレイニング」という言葉は、2008年にレベッカ・ソルニットの有名なエッセイ「説明したがる男たち」が発表された直後に使われるようになった単語である。(エッセイの中でソルニットはこの言葉を使っていない)この「説明したがる男たち」というエッセイは、ソルニットがあるパーティーで出会った男性が、読んでもいないソルニットの著作に対して、その本を彼女が書いたことを知らずに「重要なあの本を知っているか?」と説明を始めたのだが、ソルニットの友人が何度も「それは彼女の著作である」と伝えても取り合わずに説明を続けた…というエピソードが書かれたものであった。エッセイの発表後に多くの女性から同じ体験をしたことがあるという反響があったとのことだが、人の話を聞かずに上の立場からなにかについて、もしかしたら相手が自分よりそのことに詳しい可能性に思い至らずに説教してしまう人物に関して、ソルニットのエッセイが話題になったことと、それに「マンスプレイニング」という名前がついたことで、今までソルニットと同じような経験をしてきたたくさんの人たちが、その自分たちが遭遇してきた不愉快な現象をより明確に認識できるようになったのだろう。

『アステリオス・ポリプ』が発表されたのはレベッカ・ソルニットのエッセイが発表された2008年から約1年後の2009年である。ソルニットは書籍に収録された当該エッセイの後日譚に、マンスプレイニングという言葉がここまで広く使われるようになったのは、エッセイの趣旨が時勢にぴったり合っていたからだと書いている。だとすれば、まさに「ミスター・マンスプレイニング」とも言えるようなアステリオスを主人公とし、彼の行う数々のマンスプレイニングを可視化した『アステリオス・ポリプ』もこの「説明したがる男」という現象を社会が認識することになった時勢において、ソルニットの『説明したがる男たち』同様に重要な作品として位置付けられても良いのではないだろうか。マッズケリは『アステリオス・ポリプ』の製作に、中断した期間をのぞいて5年もの歳月をかけていることを考えると、むしろソルニットがエッセイを発表するよりずっと前からミスター説明したがる男の物語を描いていたことは想像に難くない。マッズケリの着眼点、恐るべしである。

アステリオスが軽視するのは、妻であるハナだけではない。自らの周りにいる人、例えば自らの母や、ハナの舞台の仕事で知り合った音楽家のカルヴィンにも尊大な態度で接し、彼らの話を遮り、自らの知識をひけらかす。アステリオスにとって、物事の中心にいるのは常に自分であり、常に自らが正しく、最も重要なのは自分自身だけなのである。

ソルニットは前述の後日譚でマンスプレイニングという言葉に対して「個人的にはどうもしっくりこない語なので、自分で使うことはあまりない。「マンスプレイニング」だと、説教したがるのは男の内在的な欠陥だと強調しているような感じがする。私が言いたいのはあくまで、説明できもしないことをしたがったり、人の話を聞かない男たちもいる、ということ。」(p.22 『説明したがる男たち』)と書いているが、マッズケリはアステリオスを女性だけでなく、自分の周りの他の人物に対しても同様の態度を取る人物であると本作で明確に描写することによって、はからずもソルニットが「説明したがる男たち」で書こうとした人物の特性を、アステリオスを通してフィクショナルに描くことに成功しているのである。

一方で、アステリオスの元妻ハナは常にスポットライトが当たらない人間として描かれている。幼少期は男兄弟の影に隠れて正当な評価を受けられなかったことが描かれ、才能があるにも関わらずシャイであるがゆえに表舞台に立つことを避ける人物である。ハナはこの作品において、女性らしさにまつわるステレオタイプを抱え、その発言はつねに遮られ、スポットライトを奪われる宿命を負わされたキャラクターである。

アステリオスとハナの関係も、前述してきたようにアステリオスが主導権を持ち、ハナはその影に追いやられる。アステリオスによってその発言が遮られ続けるハナは、ある日アステリオスに自分がある日みた夢について説明する。その夢とは、寝ているときに誰か(そのシルエットはアステリオスのように見える)によって窒息させられそうになる夢だ。図7がその場面なのだが、ページの一番下で”umm” “ahem” “mmrmm”とハナは発しているが、これは以前アステリオスにハナが自分の作品を見せた際にアステリオスによって、自分の作品に関する発言が遮られたときにハナが発した言葉と同一のものである。このように、マッズケリはアステリオスがハナを遮っていることに対して常に意識的であり、遮られるハナの苦痛を「枕で押さえつけられ、窒息させられそうになっている」夢として描きだす。

『アステリオス・ポリプ』においてハナはたしかにマイノリティで、スポットライトの当たらない存在であり、その発言は遮られるが、しかし、作者であるマッズケリは決してハナを軽視することなく、アステリオスにとって、読者にとって、彼女を都合の良い女にはしていない。むしろ私が『アステリオス・ポリプ』を読んで感じるのは、マッズケリの「ハナを人間らしいキャラクターにしよう」とする試みである。例えば、アステリオスの回想として5ページにわたって描かれるのは、ハナの身体的な生理現象であり、こうしてハナはこの物語において、人間らしい生身の存在として読者に迫ってくる。物語上、アステリオスによって軽視されてしまうキャラクターだが、作者は決してハナを軽視することなく誠実に描き出している。

また、マッズケリはハナをただのマンスプレイングの被害者の枠にとどめておくこともしない。 図9はカルヴィンに対するアステリオスのマンスプレイニングや尊大な態度に我慢の限界となったハナがアステリオスに「いちどでいいから自分のことじゃない話ができない?」「いきなり音楽の専門家になったの?もしかしたらーもしかしたらーカルヴィンのほうが音楽に詳しいってことは考えられないわけ?」「どうしていつも自分が正しいって思えるのよ」と畳みかける場面だ。しかし、アステリオスはハナの指摘の本質に耳を傾けることはせず、自らの態度を顧みることはない。

ハナはたしかに受け身で消極的な人間であるかもしれないが、アステリオスがハナや他人を軽視したり、その発言を遮るたびに、それをハナは辛抱強く指摘する。そのシーンを都度入れることで、アステリオスの頑なさや、たとえそれが愛する妻であっても他人の話を受け入れない彼の独善性がより強固なものとして提示されている。

アステリオスとハナのある種ステレオタイプ的なキャラクター造形や、その二項対立的な関係は、この「説明したがる男」の人生の悲哀を描き出すための仕掛けでもあったのではないか。アステリオスとハナによって立体的に描き出されたのは、妻や自分の周りの人の話に耳を傾けることができず、また、それに気がつくこともできなかったために、妻を失うことになり、それをいつまでも悔い続ける男の人生の哀しみだ。

しかし『アステリオス・ポリプ』はその男が文字通り妻も家もすべてを失ったとき、その男は果たしてなにかに気づき、変わっていくことができるのだろうかという可能性の物語でもある。

家から焼け出されたアステリオスがたどり着くアポジーの街で出会う、メジャー家の女主人 アースラとアステリオスの関係は過去のアステリオスとハナとの関係を繰り返さない。つまり、アステリオスが聞き役に置き換わり、アースラが会話の主導権を持つのである。この立場の反転が、過去のアステリオスとハナの関係に批評性をあたえ、作者の意図をより明確にしている。この聞き手/話し手のパワーバランスの反転が、アステリオスにどのような変化をもたらすのか、そして物語はどういう結末を迎えるのか、ぜひ翻訳出版のためのクラウドファンディングにご参加いただき、本書を手にとって確認していただきたい。