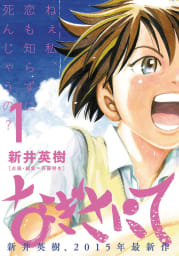

世界は終わる。未来はない。そこで人が持ちうる希望とは?『なぎさにて』

**新井英樹作品の文脈** 『なぎさにて』を語る前にまずはこれまでの新井英樹作品を振り返らねばなりません。 最初期の作品を別にすると、『愛しのアイリーン』、『宮本から君へ』、『ザ・ワールド・イズ・マイン』、『キーチ!!』、『SCATTER』などには共通した感情が見て取れます。長きにわたって現代社会の歪みに徹底抗戦し、鉄槌を下し続けて来た新井英樹先生。その筆致たるや、血も汗も涙も涎も精液も身体中のありとあらゆる体液を迸らせながら、言語にならない魂の咆哮と共に殴りつけて来るような凄まじさでした。近年までの新井英樹作品の基底は人間や社会への悲哀と憤怒と、絶望でした。 しかし、『空也上人がいた』でふっと次元が変わった感がありました。そのことは、『空也上人がいた』の単行本冒頭にてご本人がマンガで綴っています。それが更に加速したのは、「みらい!!-岡啓輔の200年-」でした。絵柄も刷新され、女の子が驚くほど可愛くなりました(それが新井英樹先生ご自身として描かれるのも最高)。『空也上人がいた』以降では、これまでと変わって人間への慈愛が満ちているかのように感じられます。未来への希望に溢れた、明るく暖かい人間賛歌となっていました。 『空也上人がいた』マンガHONZ超新作大賞2014 受賞記念対談 http://honz.jp/articles/-/41243 こちらの記事でも、「みらい!!」や『なぎさにて』を描くに至る心境の変化が克明に綴られています。この記事があったからこそ、新生・新井英樹先生の新作がより一層楽しみだったというのもあります。 これは、ただ単純に希望を語るだけとは訳が違います。『アイリーン』を、『TWIM』を、『キーチ』を描いてきた新井英樹先生が描くからこその、とてつもなく眩い光。とうとうこんな境地にまで達してしまったのか、と思わずにはいられませんでした。 悪いことは言わないので、スペリオール2015年2月13日号はどこかで見掛けたら手元に置いておくべきです。『なぎさにて』にも収録されなかった以上、「みらい」はいつ単行本化されるか分かりませんから。 その「みらい」を経ての、『なぎさにて』。これは、言うなれば『アイリーン』から『SCATTER』までの深淵の暗黒と、『空也上人がいた』や「みらい」の極限の光が同居した、まごうことなき最新最高の新井英樹作品です。風が語りかける……すごい、すごすぎる! **『渚にて』と『なぎさにて』** > 「世界の終わりというわけじゃありません。ただ<人類の終わり>というだけで。世界はこのまま残っていくでしょう、そこにわれわれがいなくなってもね。人間など抜きにして、この世界は永久につづいていくんです」 これは、ネビル・シュート著『渚にて』の一節です。 半世紀以上前に書かれた、終末の世界で日常を生きる人々を描く小説。2000年には舞台となったオーストラリアでドラマ化され、2009年には日本でも新訳版が出るなど、不朽の名作として世に残り受け入れられ続けている作品です。その新訳版の後書きでは、こんなことが書かれています。「この物語のテーマは破滅以外の側面。破滅に直面したとき我々はどうするか。乱暴狼藉、無秩序状態を描くことになるだろう。が、『渚にて』ではそのような光景はほぼ描かれない。人はいかに死を迎えるか、いかに生きるか。ネビル・シュートが語りたかったのは、破滅に直面してなお人には守るべきものがあるということ。人は気高い存在であるべきなのだ」と。 『なぎさにて』は、明らかに『渚にて』を意識して、オマージュとして描かれている部分があります。それはタイトルだけでなく、映画版の主題歌である「THE END OF THE WORLD」が第一話で歌われていることからも解ります(ちなみに、村上春樹著『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』にもこの歌詞は引用されています)。何よりも、人類が緩やかな終末に瀕していながらも、それぞれの想いの下でこれまでと同じ日常を送ろうとするその人間としての在り方を問う姿が、正にそのものであると言えます。 余談ですが、個人的に渚という名前はどうしても「渚カヲル」を思い出させます。渚はシ者であり、「カヲル」という名は「オワリ」の一文字ずつ先にある文字。それを含めて、渚という言葉は強く終わりを連想させます。 **終わり行く世界での人間の在り方を描いた物語** 2011年の6月にケープタウンに生えた「ニョロニョロ」。日本では「豆の木」とも通称されるそれは、世界に災厄を齎すものでした。アフリカで発祥したホモ・サピエンスと同じように、ユーラシア大陸、日本、アメリカ大陸、北極、南極と世界中に次々と生えていった豆の木。 ケープタウンに生えた豆の木は、ある時膨らみ破裂して、甚大な被害をもたらしました。半径二十kmで樹液を浴びた者は即死。即死を免れた者も、その撒き散らされた毒による影響で病死。累計五十万人が死亡。そんな、いつ破裂するとも判らない死の豆の木が、日本だけでも千本以上生えてしまった世界。しかし、最初のケープタウンが破裂して以降、世界中で破裂した豆の木はなく、四年が経過。「世界は終わるんだから」と今までとは違った生き方を選ぶ人々もいる一方、辛うじて秩序が保たれている社会。 その中で、日本で初めての豆の木が生える瞬間を目撃してしまった杉浦一家を中心に、『なぎさにて』の物語は綴られていきます。 ヒロインの女子高校生・杉浦渚は、四年前に突然閉ざされてしまった未来を前に自分がしたいことを探し求めて生きる少女。多くの人々と同じように、世界の終わりに直面したことでこれまでの自分とは違う自分として生きようとし、毎日を悔いなく過ごそうと渚は試みます(それにしても、新井英樹作品とは思えないほどかわいい)。こんなに動くヒロインはなかなかいない、と思わせられる、動的さが印象的です。 一方で、キーパーソンとなっているのが渚の父親・宙哉。彼は、ギリギリの所で世界が終わるということを受け入れず、その絶望に抗おうとします。改めて、毎朝7時に家族全員で朝食を取ることを決まりとしたり、子供たちとジョギングをしたり、これまで通りの日常をより大切にしようとします。「日常から未来と希望が見えなくなったのなら日常で絶望を消すこともできるはずだ」と。それも、確固たる意思ではなく、世界や家族の状況を見て惑いつつ、娘に訝しげに思われつつも、人間らしく悩みながら希望に向かおうとする姿に、好感と共感を覚えます。 度々電波障害(パショー)が起こるようになった世界でも、インターネット上で「滅坊」「終息厨」といったカテゴライズをして煽り合いを続ける、どうしようもなく愚かしい人間の描写を欠かさないのも、新井英樹先生らしい所です。 **全てが無に帰す世界の果てで** 私たちも現実に四年前、3.11と原発事故を経験をしています。今まで築き上げてきた常識が覆され、理が一瞬にして全て粉々にされてしまったような、世界の関節が外れたようなあの感覚。それが、この『なぎさにて』では豆の木という形でありありと再現されています。恐ろしいのは、作中では豆の木の惨劇によって3.11が些事として描かれていること。あれほどの事件であっても、時の経過や他の事件の上書きによって人々の中からは驚く程に影が薄くなってしまうというリアリティ。背筋が震えました。 我が子に「他人も自分も思いやれる子になって欲しい」と願い、一所懸命に働いてきた宙哉。そもそも、人の歴史、現在の社会で幸福に暮らせるありとあらゆるシステムは、次代に何かを残そうと粉骨砕身してきた人々の功績。両親や祖先が受け継いで来た賜物。しかし、そんな想いや未来が一瞬で無に帰されてしまう瞬間。圧倒的な虚無と絶望が襲い掛かります。それは、SFでもファンタジーでもなく、現実に真っ当に起こりうる、あるいは違う形で現に起きていることです。 私たちが生きるために教えられてきたことのほとんどは、この人類社会の末永い繁栄のため、人類社会に与するために必要なことです。その未来が全否定された時、社会の機構の一部ではなく完全なる一個人に回帰せざるを得なくなった時、私たちは何をするべきでしょうか。あるいは何をしたいと思うでしょうか。明日か数年後か解らないけれど、人間が絶滅する。そんな状況に置かれた時の自分の行動を想像せずにはいられません。圧倒的な問い掛けを突き付けてくる物語です。 豆の木や大災害などなくとも、今を生きる人々の多くは明るい未来が見出だせないで生きています。未曾有の少子高齢化社会で、衰退を免れないことは明白な日本。安い給料で、一生を添い遂げるパートナーもおらず、年金を貰える宛もなく、老後など想像もできず、その前に野垂れ死ぬか自殺している姿の方が余程リアルに思い描ける。いっそ世界なんて滅びてくれ……そんな風に考える人も決して少なくないであろう今の時代。そんな、世界に息衝く人間が必死に押し殺しながらも抑え切れない絶望感。閉塞感。そういった物を、『なぎさにて』の世界からは感じずにはいられません。終わる世界に生きるが如く未来を見据えて生きることができない人にとっては、全くもって、他人事ではない物語なのです。 しかし、この物語は、上述のインタビューでも描かれている通り、圧倒的な絶望を前にした人間の希望を描いた物語であるはずです。第一巻の最後では、正に圧倒的な絶望が人類に襲い掛かります。『火の鳥』未来編のあるシーンを髣髴とさせるようでした。それでも、驚くほどにビビッドな色使いで、あたかもまっすぐな青春物語であるかのように描かれた単行本の表紙に象徴されるように、渚たちはきっと絶望の中で希望を提示してくれるはずです。 倫理も、道徳も、規範も、あらゆるものが無価値になったとしても、それでも信じられる何かしらを『なぎさにて』は見せてくれる。そう確信しています。もしかしたら、それは愛と呼ばれるものかもしれません。『渚にて』では高潔な愛が一つ大きな希望でしたが、『なぎさにて』ではそうではないかもしれません。確かなことは、極限の世界で必死に生きる人々の姿は私たちに人間にとって本当に大切なことを切に伝えようとしている、ということです。 『なぎさにて』の、新井英樹先生の出す答を、襟を正して見守りましょう。

最初すんげー読みにくくて全く内容が入ってこなかったけど慣れるとはまる。ワールドイズマインに比べると登場人物が異常に語るよな。皆が内心思ってることをあんまり出さないようにしながら生きてるのは311以降っぽい。